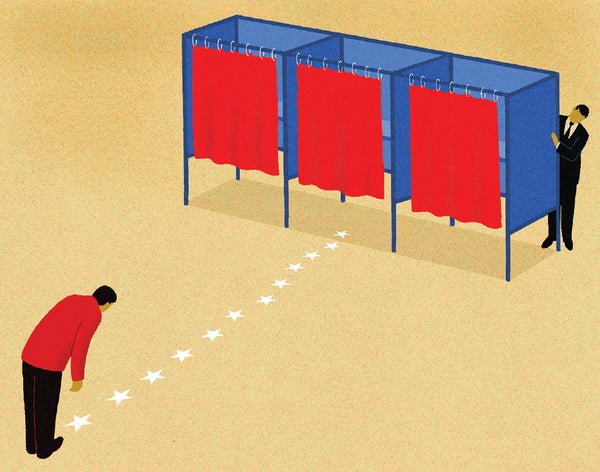

在2012年美國總統選舉中,只有大約一半有投票資格的人實際參與了投票(佔投票年齡人口的53.6%)。這使得美國的投票率在發達國家中處於墊底水平。相比之下,比利時上次選舉的投票率為87.2%,澳大利亞為80.5%,芬蘭為73.1%。在一個迅速捍衛國內和國外民主的國家,為什麼更多的美國人沒有行使可以說是他們最大的民主權利呢?

當然,美國的投票環境存在政治和機制上的障礙,使得人們甚至難以到達投票站,例如繁瑣的選民身份法或某些地區投票站的短缺。缺乏自動選民登記(如芬蘭)或強制登記(如澳大利亞)也限制了投票率。

但除了這些結構性障礙之外,大多數研究不投票者心態的理論都指向對選舉政治的脫節或對政府影響進步能力的不信任。旨在解決這些問題的方案通常會告知人們他們的選票在選出一個為他們服務的政府中的重要性。然而,這種策略似乎並沒有說服很多人。儘管做出了這樣的努力,但在過去的九次美國總統選舉中,投票率一直徘徊在50%左右——最高的是2008年的56.9%。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續刊登關於塑造當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

行為科學或許可以解釋為什麼這些資訊干預措施效果不佳。大量證據表明,我們做出決策的環境可以從根本上改變決策。例如,我們認為其他人在做什麼、投票如何讓我們自我感覺以及我們需要做什麼才能投票,都會影響我們是否在選舉日參與投票。因此,科學表明,我們不應僅僅告訴美國人去投票,而是需要考慮公民決定投票的背景。

始終制定計劃

許多傳統的動員努力旨在讓公民同意他們在選舉時會投票。但正如我們許多人打算鍛鍊、健康飲食和為退休儲蓄一樣,人們常常未能將意圖付諸行動。正如哈佛大學和賓夕法尼亞大學的研究人員在2015年的一項綜述中得出的結論,制定具體的計劃可以幫助人們在許多領域將目標轉化為行動。

在2008年民主黨初選期間,研究人員在賓夕法尼亞州對287,000名潛在選民進行了一項實地實驗,試圖瞭解透過幫助人們制定具體計劃來實現他們的意圖,是否可以提高投票率。在2008年11月選舉前一到三天,行為科學家大衛·尼克森(現任職於天普大學)和哈佛大學的託德·羅傑斯詢問了一組潛在選民的投票意願,並詢問了第二組潛在選民的投票意願,以及他們將在何時、何地以及如何實現投票目標。

選民記錄顯示,制定計劃的效果是僅僅詢問人們意願的兩倍以上。總體而言,與未接到電話的人相比,制定計劃使投票的可能性提高了4.1個百分點。(根據數十項研究評估,商業電話銀行的平均有效性約為一個百分點。)

其他人都在這樣做

傳統觀點(和實踐)認為,我們可以透過強調他們的特定選票非常重要,因為沒有多少其他人投票,來說服人們投票。然而,行為科學的研究結果表明,我們大多數人都是由遵守社會規範的願望驅動的——這意味著我們更有可能做大多數人正在做的事情。

2005年新澤西州大選和2006年加利福尼亞州初選期間的兩項提高投票率的實地實驗驗證了這些假設。他們發現,當人們相信很多人都在投票時,投票的積極性遠高於他們認為投票人數相對較少時。

在耶魯大學和北愛荷華大學的研究人員於2006年密歇根州初選期間進行的另一項實地實驗中,潛在選民收到了直郵郵件,指出他們和他們的鄰居都將在選舉後被告知誰投了票。令人驚訝的是,這導致投票率提高了8.1%——這是迄今為止研究的最成功的提高投票率策略之一。相比之下,根據2013年基於110項研究的估計,傳統的直郵提醒平均僅使投票率提高0.162%。

如果我們大多數人都投票,那麼成為少數不投票的逃學者會讓我們覺得我們正在逃避社會契約。因此,公開投票記錄可能會增加這種社會義務的突出性,並可能給不投票者帶來羞恥感。然而,堅持投票讓他們能夠保持自己作為社會貢獻成員的自我認同。

一切都關乎身份

一些對投票率產生有史以來最大實驗效果的實驗來自一項實驗,該實驗利用了人們塑造或符合有價值的自我認同的願望,即“投票者”的身份。

在2011年發表的一項研究中,斯坦福大學和哈佛大學的心理學家在2008年加利福尼亞州總統選舉和2009年新澤西州州長選舉中,向潛在選民進行了一項選舉前調查,該調查將投票定義為自我認同的表達(“成為一名選民對您有多重要?”)或僅僅是一項活動(“投票對您有多重要?”)。在這兩種情況下,參與者都在選舉前一天或選舉當天上午完成了調查。

有人可能會說,“成為一名選民”關乎您作為一名正直公民的身份——這是您身份的一部分,擁抱和踐行它會感覺良好。投票行為僅僅是行為本身,是原則上任何人都可以採取的行動。結果顯示,在“選民”身份條件下的人群中,投票率顯著提高了10.9個百分點。

這種全國性的增長可能會產生歷史性的影響。事實上,這將使美國的投票率提高到64.5%——超過加拿大和英國,在皮尤研究中心的一項分析中,將該國從34個發達國家中的第31位提升到第19位。

投票還是不投票

儘管解決投票的政治障礙仍然至關重要,但這些行為干預措施的巨大優勢在於它們能夠透過激發公民的積極性來克服障礙。對於那些因為認為一個人的選票無法改變選舉結果而不投票的人來說,行為科學也提供瞭解釋為什麼投票對個人重要的理由。

研究發現,除了向他人表明我們是誰之外,我們的行為也告訴我們一些關於自己的資訊——塑造我們自己的偏好和信念。從這個角度來看,不投票的人不僅僅是在一次選舉中放棄民主程序。他們也在“告訴”自己:“我不在乎政治。” 展望未來,他們也可能對公民權利、地方治理、外交事務等變得不那麼感興趣。而對於那些投票的人來說,參與不僅僅是對當前政治的興趣表達,也是一顆可能成長為積極政治生活的種子。