在所有曾經在地球上漫遊的動物中,標誌性的長頸、長尾恐龍——蜥腳類恐龍,是無與倫比的。沒有其他陸地生物能接近它們如此龐大的體型。它們使所有其他恐龍都黯然失色,從鴨嘴龍科的鴨嘴龍和角龍科的角龍,到甲龍科的甲龍和肉食性的霸王龍。即使是最強大的陸地哺乳動物——猛獁象和類似犀牛的野獸,它們的體重是今天最大的大象的兩倍——與最大的蜥腳類恐龍相比,也只是小巫見大巫。

從進化的角度來看,這種獨特性使蜥腳類恐龍成為一個有趣的異常現象。進化過程中充滿了趨同進化的例子,即同一特徵在不同的生物群體中獨立進化多次。趨同進化的一個經典例子是動力飛行——拍打翅膀在鳥類、蝙蝠、翼龍和昆蟲中進化出來,但構成翅膀的特定骨骼或其他結構在不同群體中有所不同,證明了它們獨立的進化起源。趨同進化在進化中非常普遍,即使是複雜的特徵:溫血、可以移動和聚焦的眼睛、雙足行走、肢體的喪失、工具的使用和活產都在不同的動物群體中多次進化。趨同進化在植物界也很普遍:食肉植物至少進化了十幾次,根進化了不止一次,甚至喬木——植物呈現樹木的形式——也進化了不止一次。由於趨同進化在自然界如此普遍,蜥腳類恐龍在體型上的獨特性本身就很特別。沒有其他陸地動物接近甚至達到最大蜥腳類恐龍體重的三分之一。是什麼讓蜥腳類恐龍在眾多生物中脫穎而出,無論是字面上還是比喻意義上?

感謝過去幾十年裡大量蜥腳類恐龍的發現,古生物學家們開始拼湊出這個問題的答案。對這一蓬勃發展的化石記錄的分析揭示了這些恐龍在何時何地成為巨型生物,以及在它們近 1.5 億年的統治時期內,是什麼因素使它們能夠一次又一次地進化出極端的體型。它們還表明,儘管已知最大的蜥腳類恐龍已經令人難以置信地巨大,但甚至更大的蜥腳類恐龍仍有待發現。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

不斷增長的化石記錄

弄清楚蜥腳類恐龍是如何進化出其獨特巨大體型的已被證明具有挑戰性,因為從歷史上看,它們的化石記錄相對糟糕——比許多其他陸地動物差得多,並且比大多數生活在海洋中的動物差幾個數量級。成為化石的第一步是埋葬,而對於巨大的蜥腳類恐龍來說,這將需要一次可以將大量沉積物一次性沉積在身體上的事件。想想山體滑坡和山洪暴發,在一個特定區域,這可能每十年或每世紀才發生幾次,而不是較小溪流和河流的季節性洪水,後者每年可以多次掩埋較小的動物。使這個問題更加複雜的是,山體滑坡和山洪暴發是劇烈的事件,會分散動物骨骼的脆弱部分。蜥腳類恐龍的骨骼尤其不均勻,結合了像樹幹一樣粗的緻密肢骨、佈滿氣囊以至於像蜂窩一樣的椎骨,以及由有時薄如紙的骨頭組成的小頭骨。

圖片來源:斯科特·哈特曼

人類因素也在阻礙蜥腳類恐龍的化石記錄。古生物學家可能需要花費一次野外考察才能挖掘出少數蜥腳類恐龍的骨骼,或者在相同的時間內,勘察和收集幾具較小生物的骨骼。同樣,科學家可能會在博物館花費有限的研究時間,等待用叉車從架子上取下一根骨頭,或者直接開始研究體型更合理的動物的解剖結構。由於時間和撥款資金有限,有時蜥腳類恐龍會被略過。

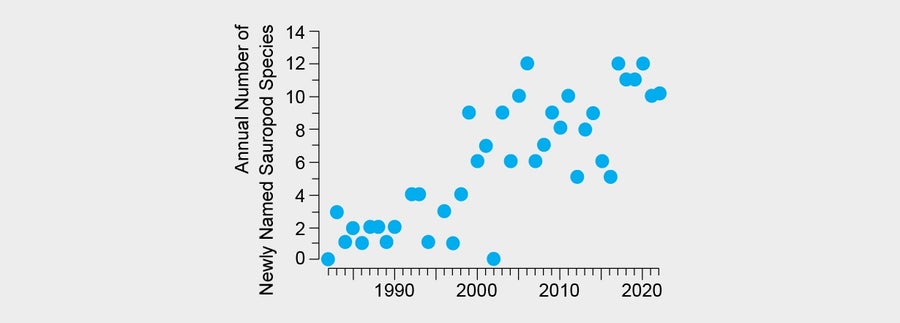

儘管存在這些障礙,但在過去幾十年裡,蜥腳類恐龍的化石記錄和我們對它的理解都得到了極大的改善。在 20 世紀的大部分時間裡,幾乎沒有新的蜥腳類恐龍被發現。在 1990 年代,隨著對恐龍的興趣逐漸增加,古生物學家進行了更多的挖掘,情況開始發生變化。大約在千禧年之交,蜥腳類恐龍的發現迅速增加。在過去的十年裡,研究人員通常每年宣佈大約 10 個新物種。有了這個更好的蜥腳類恐龍記錄,我們終於可以開始研究它們巨大體型的進化了。

傾斜天平

為了弄清楚蜥腳類恐龍如此特殊的原因,我們首先必須瞭解它們何時、何地以及如何變成那樣。目前,已知在全球範圍內約有 250 種蜥腳類恐龍,研究人員繼續在相對未開發的地區(如南極洲)和已經勘探了幾十年的地區(包括澳大利亞和北美)取得重要發現。

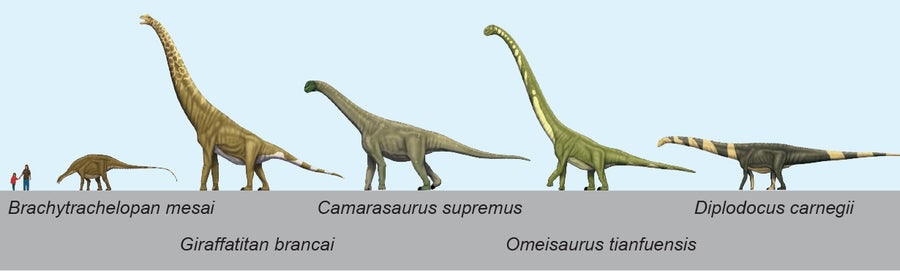

圖片來源:邁克爾·D·德米克,珍·克里斯蒂安森重新設計(圖表)

從這些新發現中,我們知道蜥腳類恐龍的整體身體比例差異很大。有些像長頸鹿一樣苗條,有些像大象一樣粗壯。有些的脖子優雅地映象了它們的尾巴,而另一些則顯得令人不安地不協調。有些的前腿比後腿長,使它們看起來莊嚴;另一些的肩膀較低,使它們的脖子和頭部靠近地面。從它們的腳印中我們知道,有些蜥腳類恐龍像大多數四足動物一樣,用靠近中線的腿走路;另一些則將腿伸得更遠,就像 50 英尺長的法國鬥牛犬。身體形態的多樣性意味著多種蜥腳類恐龍可以在同一生態系統中共存,每個物種都適應於在給定的環境中開發不同的資源。我們經常在給定的時間和地點發現不止一種蜥腳類恐龍物種。

它們身體形態的多樣性也使得在長度或高度方面比較體型進化變得棘手,因此生物學家轉而使用體重(或重量)來進行更公平的比較。體重不僅對於進行同類比較很有用。它還與生物學上重要的特徵相關,例如代謝率、生長率、巢穴產卵量、壽命和家域大小。透過這種方式,計算體重可以讓我們瞭解已滅絕動物的這些特徵,只要我們注意相關性的模糊或清晰程度。

有幾種方法可以估算已滅絕動物的體重。最流行的方法是基於肢骨尺寸。將蜥腳類恐龍的肢骨想象成支撐建築物的柱子。由於柱子支撐的重量量隨著厚度的增加而增加,我們可以根據其肢骨的橫截面積來估算蜥腳類恐龍的質量。記錄在案的 250 種蜥腳類恐龍中,約有 200 種已知化石,其中包括足夠完整的肢骨,可以透過這種方式進行測量。

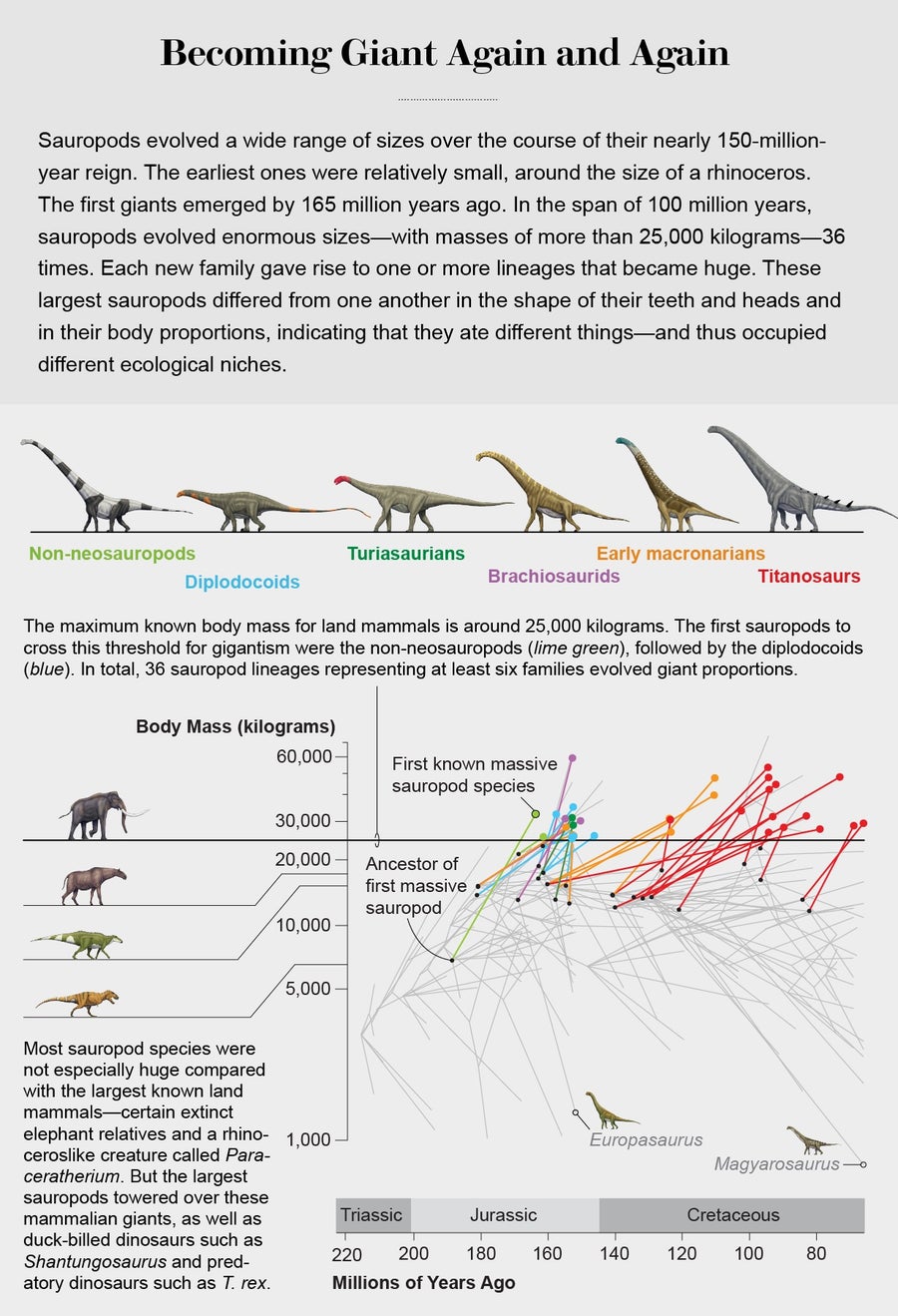

我最近獲得了這些測量資料,並用它們來繪製蜥腳類恐龍體重進化圖。事實證明,在它們漫長的歷史中,蜥腳類恐龍進化出了各種各樣的體型。最大的包括真正巨大的,例如超過 50 噸的泰坦巨龍巴塔哥尼亞泰坦龍。最小的,例如 20 英尺長的馬扎爾龍,重量僅相當於一頭公牛。我將這些物種繪製在進化樹上,並隨著時間的推移拉伸樹,以檢視蜥腳類恐龍何時以及多少次增加或減少了它們的體重。當它們在 2 億多年前首次出現時,它們相對較小——大約相當於犀牛的大小。到大約 1.65 億年前,第一批巨型生物,非新蜥腳類恐龍,包括超長頸的馬門溪龍科恐龍進化出來了。

與最大的陸地哺乳動物相比,大多數蜥腳類恐龍的體型並不出眾。以樑龍為例,這是一種尾巴特別長的蜥腳類恐龍,大約在 1.55 億到 1.45 億年前棲息在北美西部。被稱為“迪皮”的樑龍標本,其複製品在世界各地的博物館中展出,在世時體重只有可憐的 14 噸,小於過去最大的猛獁象或類似犀牛的哺乳動物。“迪皮”的體重接近蜥腳類恐龍的平均體重。像“迪皮”一樣,四分之三的蜥腳類恐龍的體重都小於最大的陸地哺乳動物。

我發現,從這種相對適中的種群中,蜥腳類恐龍在 1 億年的時間裡,在六塊大陸上驚人地進化出了創紀錄的體型達三十六次。蜥腳類恐龍很早就進化出了它們的標誌性體型,並且隨著每個新科的進化,一個或多個譜系獨立地達到了最高級別。這種“極其龐大的體型”生態位的填充和再填充反映了陸地哺乳動物的模式,陸地哺乳動物在恐龍滅絕後迅速進化出非常龐大的體型,然後在巨型猛獁象的範圍內趨於穩定。

圖片來源:邁克爾·D·德米克,珍·克里斯蒂安森重新設計(圖表),斯科特·哈特曼(插圖)

最大的蜥腳類恐龍具有不同形狀的牙齒和頭部以及比例獨特的身體,表明這些草食性恐龍吃不同的植物,生活在略有不同的棲息地。換句話說,像一般的蜥腳類恐龍一樣,最重的蜥腳類恐龍彼此佔據著略有不同的生態位。

進化的限制

已知最大的蜥腳類恐龍的巨大體型引發了關於進化極限的有趣問題:陸地動物究竟能變得多大?為什麼它們不能變得更大?生物力學研究提供了一些線索。隨著肢骨厚度的增加以支撐更大動物的體重,移動性會降低,因此肢骨的厚度存在上限,同時仍能支撐功能正常的動物。從物理學的角度來看,赫爾辛基大學的 Jyrki Hokkanen 的研究表明,基於生物力學的陸地體重的理論極限遠超 100 噸。多年來,一些現已丟失的化石的模糊報告暗示了質量大於該值的蜥腳類恐龍的存在。但最大的確鑿蜥腳類恐龍,非凡的 75 噸阿根廷龍,並沒有接近那個極限。除了生物力學之外,資源和棲息地的可用性以及散熱等因素也以複雜且相互作用的方式限制了最大體重,這些方式難以預測。目前,我們只能說陸地動物至少可以變得像阿根廷龍一樣大,而且很可能更大。發現比阿根廷龍更大的蜥腳類恐龍可能只是時間問題。

為了達到它們創紀錄的體型,蜥腳類恐龍經歷了創紀錄的生長。它們是所有動物中生長最多的(從絕對意義上講),經歷了四個數量級的體重變化。它們必須生長如此之多,不僅是因為它們的成年體型巨大,還因為它們最初非常小。像其他恐龍(包括現代鳥類)一樣,蜥腳類恐龍是從蛋中孵化出來的。蛋越大,蛋殼需要越堅固。但是進化只能在一定程度上加厚和加強蛋殼,因為蛋殼必須允許氣體交換和幼體的最終排出。這些需求極大地限制了蛋的大小。蜥腳類恐龍的蛋有哈密瓜到籃球那麼大,比最大的鳥類的蛋還要小。即使是 100 英尺長的蜥腳類恐龍,剛出生時也只有一兩英尺長。相比之下,胎盤哺乳動物會生育活體後代,它們的幼崽出生時相對較大。例如,藍鯨幼崽出生時大約有 20 到 25 英尺長,因此它們必須將長度增加大約四倍才能達到成年體型——與孵化的蜥腳類恐龍面前設定的可能 100 倍的長度增加相比,這是一項適度的任務。

巴塔哥尼亞泰坦龍於 2010 年在阿根廷發現,是記錄在案的最大的蜥腳類恐龍之一。據估計,它的體重為 50 噸或更多。圖片來源:© chrisstockphotography/Alamy Stock Photo

對幾種蜥腳類恐龍的骨骼的研究揭示了它們是如何完成這種生長的。正如樹木包含可以計數以確定其年齡和生長曆史的年輪一樣,骨骼包含記錄脊椎動物年齡及其生長速率和持續時間的年輪。現代脊椎動物表現出各種各樣的生長策略。爬行動物,包括鱷魚、蜥蜴和海龜,生長相對緩慢,而大型哺乳動物,如藍鯨,生長迅速。如果蜥腳類恐龍以今天爬行動物相對緩慢的速度生長,它們將需要一個世紀或更長時間才能達到它們巨大的體型。相反,正如生長輪所揭示的那樣,它們生長得非常快——與今天許多大型哺乳動物中看到的生長速率相當——在 20 到 50 年內達到成年體型。

蜥腳類恐龍可能需要快速生長,因為雖然成年恐龍可能免受捕食者的侵害,但幼龍是容易捕食的獵物,必須與其他恐龍和動物群體競爭資源。與大型哺乳動物(如鯨魚)不同,鯨魚會花費數年時間撫養每隻幼崽,蜥腳類恐龍對繁殖採取了重數量而非質量的方法,產下大量卵,然後讓它們的幼崽自生自滅。化石表明,至少一些蜥腳類恐龍群體在群落中築巢,並將它們的巢穴築得非常靠近——太靠近以至於成年恐龍無法在它們之間透過——這將阻止親代撫育。幼龍生長得越快,它們躲避捕食者的機率就越高。

儘管如此,蜥腳類恐龍的生長速率因物種而異。正如蜥腳類恐龍最初進化出更大的體型一樣,它們透過在年度生長脈衝期間更快地生長,同時在不利的季節(如大多數動物一樣)暫停生長來實現這一目標。阿根廷聖胡安國立大學的塞西莉亞·阿爾帕德蒂及其同事進行的研究表明,後來的蜥腳類恐龍似乎透過消除或最大限度地減少季節性停頓並在全年快速生長而進一步適應。遷移到食物全年可用的地區可能促進了這種持續生長。我參與的一個研究團隊最近表明,一些蜥腳類恐龍可能進行了長距離遷徙,例如從五大湖地區到落基山脈。全年持續生長的能力可能是一項關鍵創新,在大遷徙的支援下,促進了早期蜥腳類恐龍的巨型化。

為何如此巨大?

我們才剛剛開始瞭解蜥腳類恐龍為何變得如此巨大。答案似乎很複雜,沒有單一的方法可以解釋所有最大的物種的存在。像所有恐龍一樣,蜥腳類恐龍表現出今天爬行動物、鳥類和哺乳動物的特徵混合。由德國波恩大學的一組研究人員領導的一個大型團隊已經表明,蜥腳類恐龍的一些更“爬行動物”的特徵可能是使它們成為有史以來最大的陸地動物的原因。蜥腳類恐龍的牙齒很簡單,無法咀嚼,這意味著它們可以快速攝入食物並在腸道中發酵,它們的巨大胸腔證明了這一點。不咀嚼也意味著它們不需要笨重的頜部肌肉,因此它們的頭部可以保持較小。反過來,這種安排允許進化出更長的脖子,這使它們無需過多移動即可獲得大片食物——這是一種非常節能的生活方式。透過產卵繁殖而不照顧幼崽,使蜥腳類恐龍能夠將其精力和資源集中於生長。

樑龍是博物館中最常見的蜥腳類恐龍,其體型令人敬畏。然而,它的重量約為 14 噸,僅為最大蜥腳類恐龍的六分之一。圖片來源:丹·基特伍德/蓋蒂圖片社

蜥腳類恐龍還獨立進化出類似鳥類的肺,其氣囊遍佈全身,使其呼吸更有效率,並且使其身體相對於其體型更輕。許多大型蜥腳類恐龍的體內總體而言有 10% 以上是空氣。

它們的長脖子和小頭、缺乏親代撫育以及充滿空氣的身體解釋了為什麼蜥腳類恐龍比一般的其他陸地動物更大。但是,這些特徵並不能解釋為什麼蜥腳類恐龍群體內的 36 個譜系超越了其他譜系,達到了真正史詩般的比例。每種情況似乎都是獨特的——捕食壓力可能導致在一種情況下生長速率的提高,資源豐富可能允許在另一種情況下延長生長季節——這將需要更多的研究才能解決。

關於蜥腳類恐龍的許多方面都令人驚歎:它們不止一次而是數十次地突破了生物學可能性的界限。隨著不斷改進的化石記錄,我們希望很快了解一些進化壓力,這些壓力導致蜥腳類恐龍一次又一次地成為有史以來最大的陸地動物。