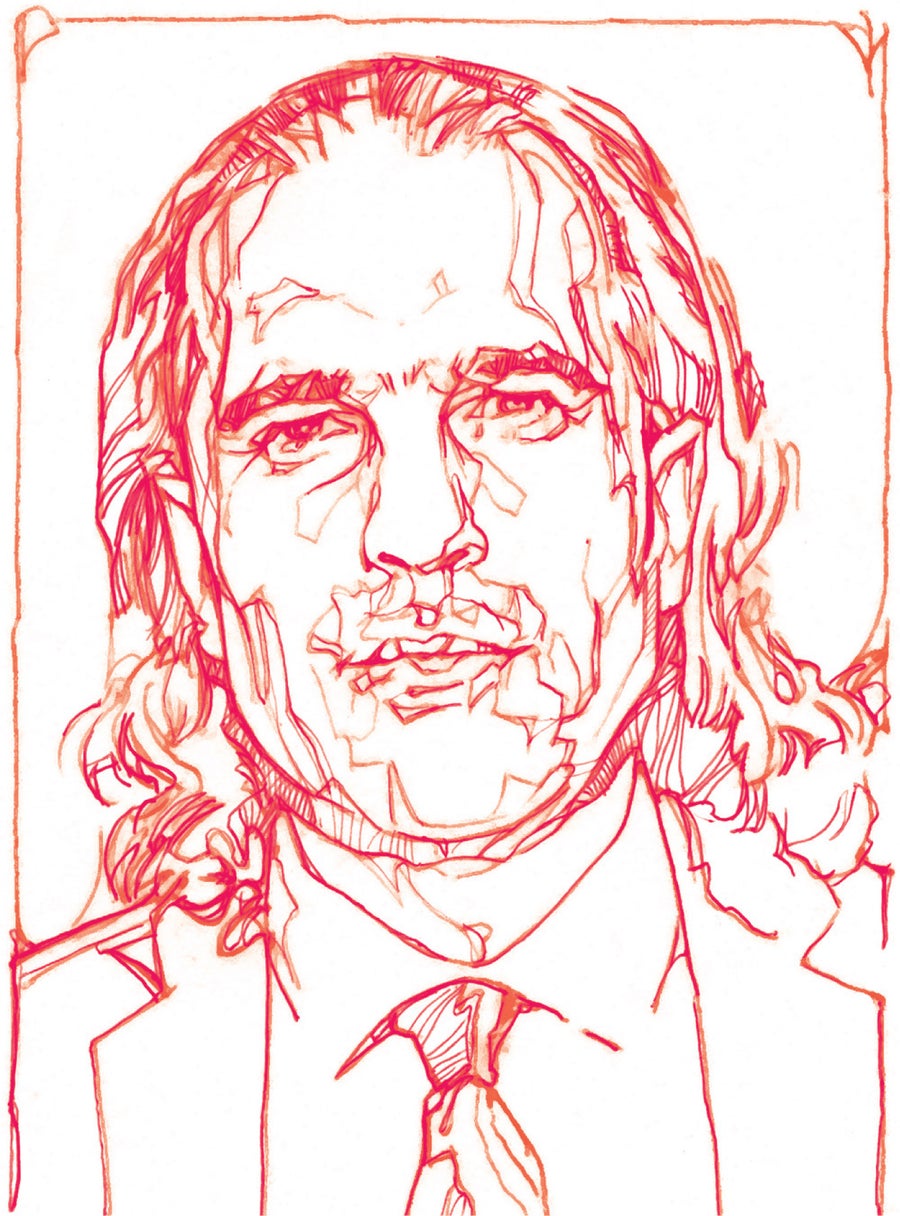

醫師

約翰·P·A·伊奧安尼迪斯,斯坦福大學醫學教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

關於人類生命問題的答案並非像測量石頭在多少秒內落到地面那樣確定的事物。如果它是確定的,那可能就不是生命了。那會是一塊石頭。在生物醫學領域內,找出某種效應是否真實是很棘手的——不同領域有不同的標準。並非所有工具都適用於每個問題,而且對於我們在開始研究之前所知道的內容,複雜程度也各不相同。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

儘管如此,生物醫學領域的一個核心維度是在一項新的研究中,複製首次調查中觀察到的結果的能力。多年來,在該領域,我們一直不鼓勵這樣做。為什麼要浪費錢去做你以前做過的事情,更不用說別人以前做過的事情了?但是許多研究人員意識到,不可能忽略重複研究。

但是,為了使重複研究有效,必須對原始研究的完成方式進行詳細的解釋。你需要說明書、原始資料,甚至可能是一些定製的計算機軟體。長期以來,科學家們不願意分享這些資訊,但這種情況正在改變。科學是一項集體努力,我們應該預設保持開放和分享。

歷史語言學家

萊爾·坎貝爾,夏威夷大學馬諾阿分校的語言學榮譽退休教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

像任何科學家一樣,語言學家也依賴科學方法。語言學的主要目標之一是描述和分析語言,以發現人類語言中可能和不可能的全部範圍。由此,語言學家旨在透過人類語言能力來實現他們理解人類認知的目標。

因此,描述瀕危語言、在它們仍在被使用時記錄它們、確定語言學上可能的全部範圍的工作迫在眉睫。已知的人類語言約有 6,500 種;其中約 45% 處於瀕危狀態。

語言學家使用一套特定的標準來識別瀕危語言,並確定一種語言的瀕危程度:兒童是否仍在學習這種語言?有多少人說這種語言?說這種語言的人口比例是否相對於更廣泛的人口而言正在下降?以及使用該語言的語境是否正在減少?

科學客觀性和“真理”的問題與瀕危語言研究有關。“真理”在某種程度上是情境性的。也就是說,當我們獲得更多資料和證據或我們的方法改進時,我們認為真實的事物可能會改變。對瀕危語言的調查經常會發現我們以前不知道在語言中可能存在的事物,迫使我們重新審視之前關於人類語言限制的主張,因此有時我們認為真實的事物可能會發生轉變。

古生物學家

安賈莉·戈斯瓦米,倫敦自然歷史博物館的教授和研究負責人,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

我們在古生物學中真理的基本單位是化石——過去生命的清晰記錄——我們還使用來自活生物體的遺傳證據來幫助我們將化石放入生命之樹中。它們共同幫助我們理解這些生物是如何變化的以及它們之間是如何相關的。因為我們正在觀察存在於更廣泛生態系統中的已滅絕動物,所以我們從其他領域獲取資訊:周圍岩石的化學分析以瞭解化石的年代,當時世界陸地可能在哪裡,正在發生什麼樣的環境變化等等。

為了發現化石,我們仔細搜尋地貌,在岩石中找到它們。你可以透過化石的形狀和內部結構來區分化石和任何舊岩石。例如,一塊化石骨頭會有稱為骨單位的微小圓柱體,血液血管曾經從中穿過骨頭。有些化石很明顯:恐龍的腿,巨大的、完整的骨頭。較小的碎片也可能說明問題。對於我研究的哺乳動物來說,你可以從一顆牙齒的形狀中看出很多東西。我們可以將這些資訊與遺傳學相結合,透過使用來自我們認為與化石相關的活生物體的DNA樣本,這基於解剖結構和其他線索。

我們進行這些調查不僅是為了重建過去的世界,也是為了看看它們能告訴我們關於我們當前世界的什麼。例如,5500 萬年前,氣溫曾出現大幅飆升。這與今天的情況截然不同,但即便如此,我們還是發現了那個時代的動植物發生了根本性的變化。我們可以將這些變化進行比較,看看相關的生物可能會如何應對當前的氣候變化。

社會技術專家

凱特·克勞福德,紐約大學傑出研究教授,紐約大學人工智慧研究所聯合創始人,大眾科學顧問委員會成員,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

機器學習領域面臨的最大認識論問題是:我們測試假設的能力是什麼?演算法學習從大量的例子中檢測模式和細節——例如,一個演算法在看到數千張貓的照片後可以學習識別貓。在我們獲得更高的可解釋性之前,我們可以透過演算法的結論來測試結果是如何實現的。這引發了一種幽靈,即我們對深度學習系統的結果沒有真正的問責制——更不用說它們對社會機構的影響時應有的正當程式了。這些問題是該領域正在進行的辯論的一部分。

此外,機器學習是否代表著對科學方法的一種拒絕,科學方法旨在不僅找到相關性,還要找到因果關係?在許多機器學習研究中,相關性已成為新的信仰,而以因果關係為代價。這引發了關於可驗證性的真正問題。

在某些情況下,我們可能正在倒退。我們在機器視覺和情感識別領域看到了這一點。這些系統從人的照片中推斷出他們的種族、性別、性取向或成為罪犯的可能性。這些方法在科學和倫理上都令人擔憂——帶有顱相學和麵相學的回聲。對相關性的關注應該引起對我們聲稱人的身份的能力的深刻懷疑。順便說一句,這是一個強烈的宣告,但鑑於人文和社會科學領域對這些問題進行了數十年的研究,這不應該引起爭議。

統計學家

妮可·拉扎爾,賓夕法尼亞州立大學統計學教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

在統計學中,我們通常看不到整個宇宙,而只看到其中的一小部分。通常是一小部分,這部分可能講述一個與另一小部分完全不同的故事。我們試圖從這些小部分飛躍到更大的真理。很多人將真理的基本單位視為 p 值,這是一種統計度量,衡量如果我們對更大宇宙的假設成立,我們在我們的小部分中看到的東西有多麼令人驚訝。但我不認為這是正確的。

實際上,統計顯著性的概念是基於應用於 p 值的任意閾值,它可能與實質性或科學意義幾乎無關。太容易陷入一種思想模式,為該任意閾值賦予意義——它給了我們一種虛假的確定感。而且,在 p 值背後隱藏許多科學罪惡也太容易了。

加強 p 值的一種方法是將文化轉向透明化。如果我們不僅報告 p 值,還展示我們如何得到它的工作——例如,標準誤差、標準偏差或其他不確定性度量——我們可以更好地瞭解這個數字的含義。我們釋出的資訊越多,就越難隱藏在 p 值背後。我們是否能達到那個目標,我不知道。但我認為我們應該嘗試。

資料記者

梅雷迪思·布魯薩德,紐約大學亞瑟·L·卡特新聞學院副教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

人們認為,因為有資料,所以資料一定是真實的。但事實是,所有資料都是髒的。人創造資料,這意味著資料像人一樣有缺陷。資料記者所做的一件事是質疑真理的假設,這起到重要的問責作用——一種權力制衡,以確保我們不會集體被資料衝昏頭腦並做出糟糕的社會決策。

為了質疑資料,你必須做大量的清潔工作。你必須清理和組織它們;你必須檢查數學。而且你還必須承認不確定性。如果你是科學家,並且你沒有資料,你就寫不出論文。但作為一名資料記者,最棒的事情之一是稀疏的資料不會阻止我們——有時缺乏資料告訴我的東西同樣有趣。作為一名記者,我可以使用文字,文字是交流不確定性的絕妙工具。

行為科學家

菲利普·阿提巴·高夫,耶魯大學非裔美國人研究和心理學教授,警察公平中心聯合創始人兼執行長,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

你在實驗室科學中擁有的控制比在行為科學中要嚴格得多——在人身上檢測小效應的能力遠低於化學等學科。不僅如此,人們的行為會隨著時間和文化而變化。當我們思考行為科學中的真理時,真正重要的是不僅要直接重複一項研究,還要將重複擴充套件到更多的情況——實地研究、相關性研究、縱向研究。

那麼我們如何衡量種族主義呢?種族主義不是單一的行為,而是一種結果模式——一個整個人們受壓迫的系統?最好的方法是觀察行為模式,然後看看當我們改變或控制一個變數時會發生什麼。模式會如何變化?以警察執法為例。如果我們從等式中消除偏見,種族差異模式仍然存在。貧困、教育和我們認為可以預測犯罪的許多事物也是如此。它們都不足以解釋種族差異化的警察執法結果模式。這意味著我們還有工作要做。因為這不像我們不知道如何產生非暴力和公平的警察執法。看看郊區就知道了。我們已經在那裡做了幾代人了。

當然,存在不確定性。在這個世界的大部分地區,我們遠未對因果關係充滿信心。我們作為科學家的責任是描述這些不確定性,因為對種族主義等事物的驅動因素的錯誤計算是制定正確政策和制定錯誤政策之間的區別。

神經科學家

斯圖爾特·費爾斯坦,哥倫比亞大學生物科學系教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

科學並不像許多人可能認為的那樣尋找真理。相反,科學的真正目的是尋找更好的問題。我們進行實驗是因為我們對某些事情一無所知,並想了解更多,有時這些實驗會失敗。但我們從無知和失敗中學到的東西會開啟新的問題和新的不確定性。而這些是更好的問題和更好的不確定性,它們會引導我們進行新的實驗。如此迴圈往復。

以我的領域神經生物學為例。大約 50 年來,感覺系統的基本問題一直是:什麼資訊被髮送到大腦?例如,我們的眼睛告訴我們的大腦什麼?現在我們看到這種想法發生了逆轉:大腦實際上是在向感覺系統提出問題。大腦可能不僅僅是在篩選來自眼睛的大量視覺資訊;相反,它是在要求眼睛尋找特定的資訊。

在科學中,總是存在未完成的事情和小小的死衚衕。雖然你可能認為你已經清理了一切,但總會有新的和意想不到的事情發生。但價值在於不確定性。它不應該引起焦慮。它是一個機會。

理論物理學家

尼瑪·阿卡尼-哈米德,新澤西州普林斯頓高等研究院自然科學學院教授,由布魯克·博雷爾講述。圖片來源:巴德·庫克

物理學是最成熟的科學,物理學家對真理這個主題非常執著。那裡存在一個真實的宇宙。中心奇蹟是存在簡單的基本定律,以精確的數學語言表達,可以描述它。也就是說,物理學家不從事確定性,而是從事置信度。我們吸取了教訓:縱觀歷史,我們一次又一次地發現,我們認為對現實的最終描述至關重要的一些原則並不完全正確。

為了弄清楚世界是如何運作的,我們有理論並建立實驗來檢驗它們。從歷史上看,這種方法是有效的。例如,物理學家在 1964 年預測了希格斯玻色粒子的存在,在 20 世紀 90 年代末和 21 世紀初在歐洲核子研究中心 (CERN) 構建了大型強子對撞機 (LHC),並在 2012 年發現了希格斯的物理證據。有時我們無法構建實驗——它太龐大或太昂貴,或者以現有技術來說是不可能的。因此,我們嘗試思想實驗,從現有數學定律和實驗資料的現有基礎設施中提取思想。

這裡有一個例子:時空概念自 20 世紀初以來已被接受。但要觀察更小的空間,你必須使用更強大的解析度。這就是為什麼大型強子對撞機周長 17 英里的原因——產生探測粒子之間微小距離所需的巨大能量。但在某個時刻,會發生一些糟糕的事情。你將釋放如此巨大的能量來觀察如此小的空間,以至於你實際上會建立一個黑洞。你試圖看到內部是什麼使它無法做到,而時空的概念崩潰了。

在歷史的任何時刻,我們都可以理解世界的某些方面,但並非所有方面。當一場革命性的變革帶來更大的圖景時,我們必須重新配置我們所知道的東西。舊事物仍然是真理的一部分,但必須旋轉並以新的方式放回更大的圖景中。

本文最初以側邊欄系列的形式發表在大眾科學第 321 卷,第 3 期(2019 年 9 月)。