19世紀中期,一種手指大小的毛毛蟲開始在美國東北部蔓延。隨之而來的是關於致命中毒和對人具有攻擊性的可怕報道。1869年7月,該地區各地的報紙都發布了關於這種昆蟲的警告,報道稱紐約州紅溪鎮的一名女孩在與這種生物“遭遇後,抽搐不止,最終死亡”。同年秋天,《雪城標準報》刊登了富勒醫生的一篇報道,他收集到了一隻特別巨大的標本。這位醫生警告說,這種毛毛蟲“像響尾蛇一樣有毒”,並說他知道有三起死亡事件與它的毒液有關。

雖然番茄天蛾幼蟲是一種貪婪的食客,可以在幾天內吃光一株番茄植株,但事實上,它對人類是無害的。當富勒發表他那戲劇性的描述時,昆蟲學家們已經知道這種昆蟲是無害的幾十年了,他的說法也受到了專家的廣泛嘲笑。那麼,為什麼謠言會持續存在,即使真相唾手可得?人是社會學習者。我們的大部分信念都來自於我們信任的人(如老師、父母和朋友)的證詞。這種知識的社會傳播是文化和科學的核心。但正如番茄天蛾幼蟲的故事向我們展示的那樣,我們的這種能力存在一個巨大的漏洞:有時我們傳播的想法是錯誤的。

近年來,知識的社會傳播可能會讓我們失望的方式已成為人們關注的焦點。在社交媒體網站上分享的虛假資訊助長了錯誤信念的蔓延,關於從新冠肺炎疫情到選民欺詐,再到桑迪胡克小學槍擊案是否是擺拍,以及疫苗是否安全等話題,都存在著廣泛的誤解。傳播關於番茄天蛾幼蟲恐懼的相同基本機制現在已經加強——並且在某些情況下導致了——公眾對基本社會機構的深刻不信任。一個後果是,爆發了近幾十年以來最大規模的麻疹疫情。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事能夠擁有未來。

“虛假資訊”在這裡可能看起來用詞不當。畢竟,當今許多最具破壞性的錯誤信念最初是由宣傳和虛假資訊行為驅動的,這些行為是蓄意欺騙且旨在造成傷害的。但虛假資訊在社交媒體時代如此有效的部分原因在於,接觸到虛假資訊的人會在信任他們的朋友和同齡人之間廣泛傳播,並且無意誤導任何人。社交媒體將虛假資訊轉化為誤傳。

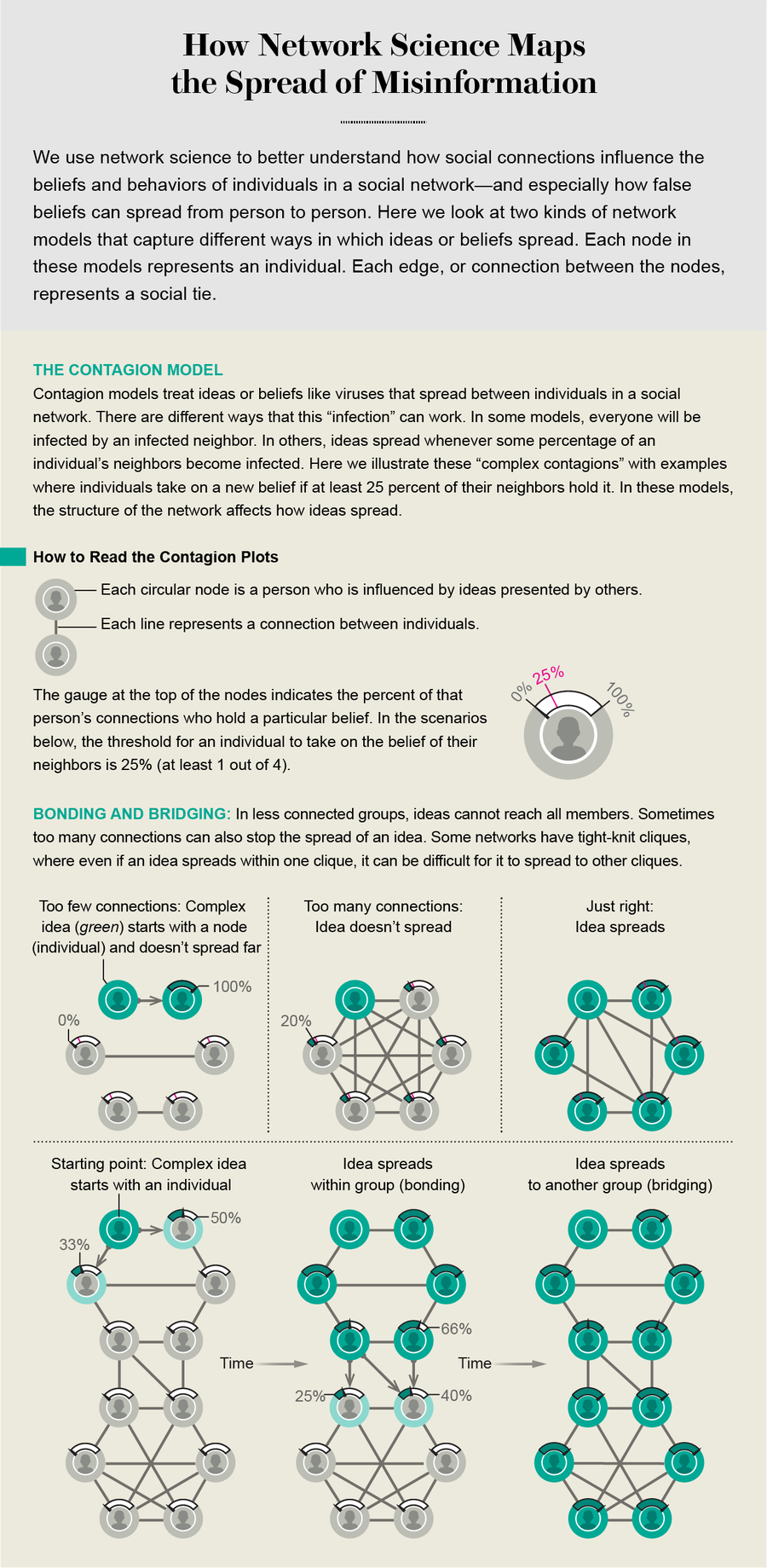

許多傳播理論家和社會科學家試圖透過將思想的傳播建模為傳染病來理解錯誤信念是如何持續存在的。採用數學模型包括使用計算機演算法模擬人類社會互動的簡化表示,然後研究這些模擬,以瞭解關於真實世界的一些資訊。在傳染病模型中,思想就像病毒一樣在人與人之間傳播。您從一個網路開始,該網路由節點(代表個體)和邊(代表社會聯絡)組成。您在一個“思想”中播下一個想法,並觀察在關於何時會發生傳播的各種假設下,它是如何傳播的。

傳染病模型非常簡單,但已被用來解釋令人驚訝的行為模式,例如據報道在歌德的《少年維特之煩惱》於1774年出版後席捲歐洲的自殺流行病,或者1962年美國數十名紡織工人報告稱被一種想象中的昆蟲咬傷後出現噁心和麻木。它們還可以解釋一些錯誤信念如何在網際網路上傳播。在2016年美國總統大選之前,一張年輕的唐納德·特朗普的照片出現在Facebook上。照片中包含一段引言,據稱引自1998年《人物》雜誌的一次採訪,內容是如果特朗普競選總統,他會以共和黨人的身份參選,因為該黨由“最愚蠢的選民群體”組成。雖然尚不清楚“零號病人”是誰,但我們知道這個梗圖在個人資料之間迅速傳播。

這個梗圖的真實性很快被評估和揭穿。事實核查網站Snopes報告稱,這段引言早在2015年10月就被捏造出來了。但與番茄天蛾幼蟲一樣,這些傳播真相的努力並沒有改變謠言的傳播方式。僅這張梗圖的一個副本就被分享了超過50萬次。隨著新的個體在接下來的幾年裡分享它,他們的錯誤信念感染了看到這個梗圖的朋友,而他們又將錯誤信念傳遞到了網路的新領域。

這就是為什麼許多廣泛傳播的梗圖似乎對事實核查和闢謠免疫的原因。每個分享特朗普梗圖的人都只是信任了分享它的朋友,而不是自己去核實。如果沒人費心去查詢事實,那麼把事實擺在那裡是無濟於事的。這裡的問題似乎是懶惰或輕信——因此解決方案僅僅是更多的教育或更好的批判性思維技能。但這並不完全正確。有時,即使在每個人都非常努力地透過收集和分享證據來了解真相的社群中,錯誤信念仍然會持續存在和傳播。在這些情況下,問題不是不加思考的信任。它比這更深層。

信任證據

在2020年11月被關閉之前,“停止強制疫苗接種”Facebook群組擁有數十萬粉絲。其版主定期釋出材料,這些材料被構造成社群的證據,證明疫苗是有害或無效的,包括新聞報道、科學論文和對知名疫苗懷疑論者的採訪。在其他Facebook群組頁面上,成千上萬的憂心忡忡的父母詢問和回答關於疫苗安全性的問題,經常分享支援反疫苗接種努力的科學論文和法律建議。這些線上社群的參與者非常關心疫苗是否有害,並積極嘗試瞭解真相。然而,他們卻得出了危險的錯誤結論。這是怎麼發生的?

傳染病模型不足以回答這個問題。相反,我們需要一個模型,它可以捕捉人們根據他們收集和分享的證據形成信念的情況。它還必須捕捉為什麼這些人首先有動力去尋求真相。當涉及到健康話題時,根據錯誤信念採取行動可能會付出沉重的代價。如果疫苗是安全有效的(事實如此),而父母不接種疫苗,他們就會讓自己的孩子和免疫功能低下的人面臨不必要的風險。如果疫苗不安全,正如這些Facebook群組的參與者得出的結論那樣,那麼風險就會轉向另一個方向。這意味著,弄清楚什麼是真相,並據此採取行動,至關重要。

為了更好地理解我們研究中的這種行為,我們借鑑了所謂的網路認識論框架。它最初是由經濟學家在20多年前開發的,用於研究社群中信念的社會傳播。這種模型有兩個部分:一個問題和一個個體(或“主體”)網路。問題涉及選擇兩個選項之一。這些選項可以是“接種疫苗”和“不接種疫苗”。在模型中,主體對哪個選項更好有信念。有些人認為疫苗接種是安全有效的,而另一些人則認為疫苗接種會導致自閉症。主體的信念會影響他們的行為——那些認為疫苗接種安全的人會選擇接種疫苗。他們的行為反過來又會影響他們的信念。當主體接種疫苗並看到沒有發生任何不好的事情時,他們就會更加確信疫苗接種確實是安全的。

圖片來源:Jen Christiansen;來源:Nicky Case 的《大眾的智慧和/或瘋狂》

.png?w=900)

圖片來源:Jen Christiansen;來源:《誤傳時代:錯誤信念如何傳播》,作者:Cailin O’Connor 和 James Owen Weatherall。耶魯大學出版社,2019年

模型的第二部分是一個代表社會聯絡的網路。主體不僅可以從自己的疫苗接種經驗中學習,還可以從鄰居的經驗中學習。因此,個人的社群在決定他們最終形成的信念方面非常重要。

網路認識論框架捕捉到了傳染病模型中缺失的一些基本特徵:個體有意收集資料,分享資料,然後為錯誤的信念承擔後果。這些發現教會了我們一些關於知識社會傳播的重要教訓。我們學到的第一件事是,合作優於單打獨鬥,因為面對這樣問題的人很可能會過早地接受較差的理論。例如,他們可能會觀察到一個孩子在接種疫苗後被診斷出患有自閉症,並得出疫苗不安全的結論。在一個社群中,人們的信念往往存在一些多樣性。有些人測試一種行為;有些人測試另一種行為。這種多樣性意味著通常會收集到足夠的證據來形成良好的信念。

但即使是這種群體利益也不能保證主體能夠了解真相。當然,真實的科學證據是機率性的。例如,一些不吸菸的人會患肺癌,而一些吸菸的人不會患肺癌。這意味著一些關於吸菸者的研究會發現與癌症沒有關聯。與此相關的是,雖然疫苗和自閉症之間實際上沒有統計學聯絡,但一些接種疫苗的兒童會患上自閉症。因此,一些父母觀察到他們的孩子在接種疫苗後出現了自閉症症狀。這種具有誤導性的證據鏈足以誤導整個社群。

在這個模型的最基本版本中,社會影響意味著社群最終會達成共識。他們要麼認為接種疫苗是安全的,要麼認為接種疫苗是危險的。但這與我們在現實世界中看到的情況不符。在實際的社群中,我們看到的是兩極分化——關於是否接種疫苗的根深蒂固的分歧。我們認為,基本模型缺少兩個關鍵要素:社會信任和從眾心理。

當個體將某些證據來源視為比其他來源更可靠時,社會信任對信念至關重要。這就是我們看到的反疫苗者更信任其社群中其他人分享的證據,而不是疾病控制與預防中心或其他醫學研究小組提供的證據時的情況。這種不信任可能源於各種各樣的事情,包括以前與醫生的負面經歷,或者擔心醫療保健或政府機構不關心他們的最大利益。在某些情況下,考慮到醫學研究人員和臨床醫生長期以來一直忽視患者(尤其是女性)提出的合理問題,這種不信任可能是合理的。

然而,最終的結果是,反疫苗者並沒有從那些正在收集關於該主題的最佳證據的人那裡學習。在模型版本中,如果個體不信任那些持有非常不同信念的人提供的證據,我們會發現社群變得兩極分化,而那些信念較差的人未能學到更好的信念。

與此同時,從眾心理是一種以與社群中其他人相同的方式行事的偏好。從眾的衝動是人類心理的深刻組成部分,它會引導我們採取我們明知有害的行動。當我們在模型中加入從眾心理時,我們看到的是持有錯誤信念的主體小團體的出現。原因是,與外界有聯絡的主體不會傳遞與他們群體信念相沖突的資訊,這意味著該群體的許多成員永遠無法瞭解真相。

從眾心理可以幫助解釋為什麼疫苗懷疑論者傾向於聚集在某些社群中。南加州的一些私立學校和特許學校報告的疫苗接種率低至兩位數。明尼阿波利斯的索馬利亞移民和布魯克林的東正教猶太人中的疫苗接種率也低得驚人——這兩個社群都遭受了麻疹疫情的困擾。

針對疫苗懷疑論的干預措施需要對社會信任和從眾心理都保持敏感。僅僅與懷疑論者分享新的證據可能不會有幫助,因為存在信任問題。並且,由於從眾心理,說服受信任的社群成員公開支援疫苗接種可能很困難。最好的方法是找到與相關社群成員有足夠共同之處的個體,以建立信任。例如,在布魯克林,一位猶太教拉比可能是一位有效的疫苗大使,而在南加州,您可能需要讓格溫妮絲·帕特洛參與進來。

社會信任和從眾心理可以幫助解釋為什麼兩極分化的信念會在社交網路中出現。但至少在某些情況下,包括明尼蘇達州索馬利亞社群和紐約東正教猶太人社群,它們只是故事的一部分。這兩個群體都是反疫苗者精心策劃的虛假資訊宣傳活動的目標。

抗議者參加2015年反對加利福尼亞州SB277法案(禁止兒童疫苗接種的個人豁免)的集會。圖片來源:Michael Macor/《舊金山紀事報》透過 Getty Images

影響力行動

我們如何投票、我們購買什麼以及我們讚揚誰都取決於我們對世界的信念。因此,許多富有、強大的團體和個人都有興趣塑造公眾的信念——包括關於科學事實的信念。有一種幼稚的觀點認為,當行業試圖影響科學信念時,他們是透過收買腐敗的科學家來實現的。也許有時會發生這種情況。但對歷史案例的仔細研究表明,行業、民族國家和其他團體利用了更微妙——並且可以說更有效——的策略。保護我們自己免受這種操縱的第一步是瞭解這些運動是如何運作的。

一個經典的例子來自菸草業,它在20世紀50年代開發了新技術,以對抗日益增長的吸菸致死共識。在20世紀50年代和60年代,菸草研究所出版了一份名為《菸草與健康》的雙月刊通訊,該通訊只報道表明菸草無害的科學研究,或強調菸草健康影響不確定性的研究。

這些小冊子採用了我們所說的選擇性分享。這種方法包括採用真實的、獨立的科學研究,並透過僅展示支援首選立場的證據來對其進行篩選。使用早期描述的模型變體,我們認為選擇性分享在塑造非科學家受眾對科學事實的看法方面可能出奇地有效。換句話說,有動機的行為者可以利用真相的種子來製造不確定性的印象,甚至使人們相信虛假的主張。

選擇性分享一直是反疫苗者策略的關鍵組成部分。在2018年紐約麻疹爆發之前,一個名為“家長教育和倡導兒童健康”(PEACH)的組織製作並分發了一本40頁的小冊子,題為《疫苗安全手冊》。共享的資訊——如果準確的話——是高度選擇性的,側重於少數表明疫苗相關風險的科學研究,而極少考慮許多發現疫苗安全的科學研究。

PEACH手冊之所以特別有效,是因為它將選擇性分享與修辭策略相結合。它透過表現出其社群成員身份(儘管它是以筆名出版的,但至少有一些作者是成員)並強調可能引起他們共鳴的擔憂,從而與東正教猶太人建立了信任。它有選擇地挑選了關於疫苗的事實,旨在讓其特定受眾感到反感;例如,它指出一些疫苗含有豬源明膠。無論是有意還是無意,這本小冊子的設計方式都利用了社會信任和從眾心理——這兩種機制對於人類知識的創造至關重要。

更糟糕的是,宣傳者不斷開發出越來越複雜的方法來操縱公眾信念。在過去的幾年裡,我們已經看到虛假資訊傳播者推出了新的方法來製造印象——特別是透過Twitter機器人、付費網路水軍以及朋友帳戶的駭客攻擊或複製等社交媒體渠道——某些錯誤信念被廣泛持有,包括您的朋友和與您認同的其他人。甚至PEACH的建立者也可能遇到了這種關於疫苗的合成言論。根據2018年《美國公共衛生雜誌》上的一篇文章,此類虛假資訊是由與俄羅斯影響力行動有關的帳戶傳播的,這些行動旨在擴大美國的不和諧並利用公共衛生問題作為武器。這種策略並非透過理性論證或證據來改變人們的想法,而僅僅是透過操縱知識和信念的社會傳播。

虛假資訊傳播工作的複雜性(以及放大虛假資訊傳播的高度有針對性的虛假資訊宣傳活動)給民主提出了一個令人不安的問題。回到麻疹的例子,許多州的兒童可以以“個人信仰”為由免於強制接種疫苗。2015年,加利福尼亞州爆發了一場麻疹疫情,其源頭可追溯到參觀迪士尼樂園的未接種疫苗的兒童,這成為了一個引爆點。時任州長傑裡·布朗簽署了一項新法律SB277,取消了豁免。

疫苗懷疑論者立即提交了檔案,要求將一項全民公決列入下一次州選票,以推翻該法律。如果他們成功獲得365,880個簽名(他們只獲得了233,758個),那麼關於父母是否應該能夠以個人信仰為由選擇不接種強制疫苗的問題將進行直接投票——投票結果將容易受到虛假資訊宣傳活動的影響,而這些宣傳活動已導致許多社群的疫苗接種率驟降。

幸運的是,這項努力失敗了。但是,成千上萬的加州人支援對一個與公共健康息息相關的問題進行直接投票,而在這個問題上,事實是清楚的,但卻被某些激進組織廣泛誤解,這應該引起人們的嚴重反思。我們之所以關心制定能夠最好地反映現有證據並對可靠的新資訊做出反應的政策,是有原因的。當如此多的公民在事實問題上受到誤導時,我們如何保護公眾福祉?正如根據虛假資訊採取行動的個體不太可能帶來他們期望的結果一樣,基於錯誤信念制定政策的社會也不太可能獲得他們想要和期望的結果。

解決科學事實問題(疫苗是否安全有效?)的方法不是要求非專家社群對此進行投票,尤其是在他們受到虛假資訊宣傳活動影響的情況下。我們需要的是一個系統,它不僅尊重健全科學的過程和制度,將其視為我們瞭解世界真相的最佳方式,而且還尊重核心民主價值觀,這些價值觀將排除單一群體(如科學家)主導政策的可能性。

我們沒有關於政府體制的提案,可以完美地平衡這些相互競爭的擔憂。但我們認為,關鍵是要更好地區分兩個本質上不同的問題:事實是什麼,以及根據事實我們應該做什麼?民主理想規定,兩者都需要公眾監督、透明度和問責制。但只有第二個問題——鑑於事實我們應該如何做出決定——才應該由投票決定。