每年春天,我都會帶我的學生去新墨西哥州西北部的沙漠,就在查科峽谷以北,那裡是古代普韋布洛人在一千年前用岩石建造的偉大城市。當我們徒步穿越柔和條紋的荒地時,我們不禁會踩到恐龍的骨頭。地面上到處都是破碎的霸王龍肢體和椎骨碎片,這些椎骨在約6690萬年前的白堊紀時期支撐著蜥腳類恐龍高聳的脖子。然後,突然之間,骨頭消失了。

當我們繼續向上穿過岩層時,我們開始注意到一種新型化石。長滿牙齒的頜骨。不是霸王龍的牛排刀般的牙齒,而是具有複雜齒尖和凹槽的牙齒。它們是哺乳動物的臼齒。在2014年的一次旅行中,我沿著它們的蹤跡進入一條幹涸的河床,那裡是納瓦霍人稱為金貝託的聖地——“麻雀鷹泉”。從河床的另一端,我聽到一聲勝利的歡呼。我的同事湯姆·威廉姆森發現了一具骨骼——屬於一頭重約100公斤的大型動物。我們可以從它的骨盆判斷出,它生育了發育良好的活體幼崽。它是一種有胎盤哺乳動物,和我們一樣。

這種名為Ectoconus的化石哺乳動物是一場革命。它生活在地球歷史上最糟糕的一天之後僅僅38萬年,當時一顆直徑六英里的小行星以火與怒結束了恐龍時代,迎來了一個新的世界。教科書經常講述一個簡單的故事:恐龍滅絕了,但哺乳動物倖存下來並迅速接管了一切。然而,這種說法掩蓋了一個令人不安的現實:我們實際上對哺乳動物知之甚少,這些哺乳動物在滅絕中倖存下來,並在接下來的1000萬年裡,即古新世時期,堅持了下來。當75%的物種滅絕時,它們是如何堅持下來的?它們又是如何為今天繁榮發展的6000多種有胎盤哺乳動物奠定基礎的?從空中飛翔的蝙蝠到水生的鯨魚再到人類?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

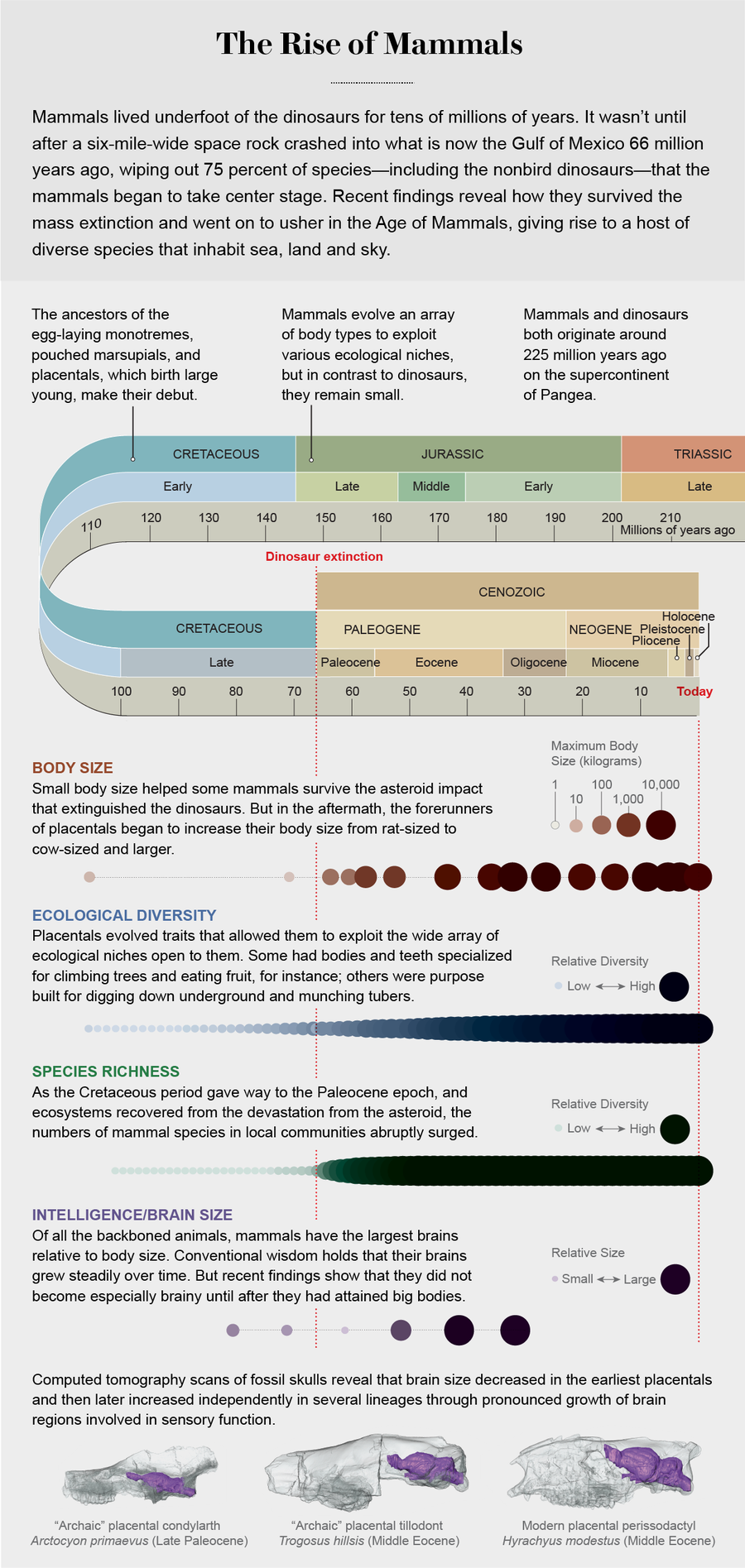

自1870年代以來,當第一批古新世有胎盤哺乳動物化石在新墨西哥州出現時,科學家們一直在爭論這些問題。最終,在過去的二十年中,新的發現和研究技術揭開了這些有胎盤先驅的面紗。它們幾乎和恐龍一樣走向滅絕,但在勉強從硫磺火中倖存下來後,它們的身體迅速膨脹,從老鼠大小增長到奶牛大小,飲食和行為多樣化——並最終擴充套件了它們的大腦——並迎來了一個新的哺乳動物時代。

三疊紀起源

回溯到三疊紀時期。人們常常認為哺乳動物是在恐龍之後進化的,但事實上,這兩個群體都起源於同一時間和地點:大約2.25億年前,當時地球上所有的陸地都聚集成了超級大陸盤古大陸。此時,地球正從歷史上最嚴重的生物大滅絕中恢復過來,當時西伯利亞的超級火山噴發出熔岩和二氧化碳達數百萬年之久,導致全球氣溫飆升,造成高達95%的物種滅絕。火山熄滅後,恐龍、哺乳動物和許多其他新的群體興起,填補了真空。

在接下來的1.6億年裡,恐龍和哺乳動物各自走上了不同的道路,但兩者都取得了成功。恐龍變成了巨型動物,將哺乳動物排除在大型體型生態位之外。哺乳動物則相反:憑藉其小巧的體型,它們可以利用較大的恐龍無法進入的生態位。由於在這些棲息地獲得了競爭優勢,它們有效地阻止了霸王龍、三角龍及其同類變得小型化。在侏羅紀和白堊紀時期,即2.01億至6600萬年前,大量的微型哺乳動物——沒有一種比獾更大——生活在恐龍的腳下。其中有奔跑者、攀爬者、挖掘者、游泳者和滑翔者。正是這些動物發展出了經典的哺乳動物藍圖:毛髮、溫血代謝、複雜的牙齒排列(犬齒、門牙、前臼齒、臼齒)以及餵養幼崽乳汁的能力。

這些早期哺乳動物成長為一個枝繁葉茂的家族樹。有數十個亞科,它們透過不同型別的牙齒、飲食和繁殖方式來區分。其中一個類群——多瘤齒獸類——在白堊紀的地下世界蓬勃發展,利用其鋸齒狀的前臼齒和啃食的門牙來吞食一種新型食物:水果和花朵。在1963-1971年波蘭-蒙古戈壁沙漠考察期間,大量多瘤齒獸類化石被發現,這是首批由女性領導的大型古生物學野外考察專案之一,由我的英雄之一,已故的波蘭古生物學家佐菲亞·基蘭-雅沃羅夫斯卡擔任隊長。

與此同時,在多瘤齒獸類繁榮發展的同時,另外三個類群悄然分化出來。這些開拓者孕育了今天仍然存在的三大哺乳動物譜系:卵生的單孔目動物;有袋類動物,它們生育虛弱的幼崽,幼崽在育兒袋中進一步發育;以及有胎盤類動物,如Ectoconus和我們,它們生育較大的幼崽。分子鐘——一種利用現代物種之間的DNA差異並反向計算以估計它們何時分化的技術——預測,包括靈長類動物在內的一些有胎盤類動物譜系與恐龍並存。儘管古生物學家渴望找到如此早期的有胎盤類動物化石,但它們尚未被發現。

然後,在6600萬年前的某一天,這幅原始景象——恐龍在陸地上轟隆作響,哺乳動物在陰影中奔跑——在混亂中結束了。一顆珠穆朗瑪峰大小的小行星以超過噴氣式客機的速度在天空中呼嘯而過。偶然的是,它撞擊了現在的墨西哥尤卡坦半島,撞擊力相當於超過十億顆核彈,並在地殼上打了一個超過10英里(16公里)深、超過100英里(160公里)寬的洞。海嘯、野火、地震和火山爆發在全球肆虐。塵埃和煙塵堵塞了大氣層,使世界陷入黑暗多年。植物無法進行光合作用,森林崩塌,食草動物死亡,食肉動物緊隨其後。生態系統崩潰了。恐龍時代結束了。

新墨西哥州西北部託雷洪沃什的岩石中含有古新世哺乳動物的化石。圖片來源:史蒂夫·布魯薩特

千鈞一髮

小行星是世界末日的象徵,它改變了地球歷史的程序。由於無法應對,每四個物種中就有三個死於滅絕。恐龍是最著名的受害者:所有長頸、有角、鴨嘴、圓頂頭和尖牙的恐龍都滅絕了,只有少數鳥類將恐龍的遺產延續至今。

那麼哺乳動物呢?在大多數關於白堊紀末期滅絕的描述中,它們被譽為偉大的倖存者,是從恐龍手中奪取王冠的勝利者。從某種意義上說,這是真的——哺乳動物確實堅持了下來,否則我們就不會在這裡。但新的研究表明,這只是千鈞一髮,它們的命運取決於小行星撞擊後的幾天、幾十年和幾千年裡發生的事情。對於哺乳動物來說,小行星既是它們最危險的時刻,也是它們重大的突破。

那些面對小行星及其後果的哺乳動物的最佳記錄來自美國北部的大平原。近半個世紀以來,加州大學伯克利分校的威廉·克萊門斯(於2020年去世)一直在探索蒙大拿州東北部鼠尾草香味的牧場。雕琢這些山丘的是河流形成的岩石,這些河流排幹了古代的落基山脈,並在森林中流淌,時間跨度為300萬年,跨越了白堊紀末期、小行星的隕落和古新世的黎明。克萊門斯的前學生和現任華盛頓大學古生物學家格雷戈裡·威爾遜·曼蒂拉對來自這些地層的數萬塊化石進行了統計研究,揭示了什麼生物生存下來,什麼生物滅絕了,以及為什麼。

或許令人驚訝的是,哺乳動物在白堊紀晚期過得很好。當時蒙大拿州至少生活著30個物種,它們在恐龍主導的食物鏈底層扮演著許多生態角色,包括碎骨者、食花者、食蟲動物和雜食動物。這些生物絕大多數是後獸類動物(有袋類譜系的早期成員)或多瘤齒獸類。有胎盤類動物的早期近親,稱為真獸類動物,也存在,但很稀有。這種情況在白堊紀的最後兩百萬年裡一直很穩定。沒有嚴重問題的跡象。

然後一切都變了。觀察6600萬年前形成的沉積岩,我們看到出現了一條細線,其中充滿了銥,銥是地球表面稀有的元素,但在外太空很常見。這是小行星的化學指紋。恐龍——包括霸王龍和三角龍——突然消失了。白堊紀讓位於古新世。

最早的古新世景象是可怕的。蒙大拿州有一個化石地點,其年代可追溯到小行星撞擊後約25,000年,稱為Z線採石場。它散發出死亡的氣息。幾乎所有在白堊紀在該地區繁盛的哺乳動物都消失了;只剩下七個物種。其他幾個化石遺址揭示了接下來10萬到20萬年發生的事情。如果你把這段時間的所有哺乳動物彙集在一起,總共有23個物種。其中只有一個是後獸類動物;這些曾經在白堊紀如此豐富的有袋類動物祖先幾乎滅絕了。總而言之,如果你考慮整個蒙大拿州的化石記錄,以及來自北美西部其他地區的資料,統計資料是嚴峻的。只有可憐的7%的哺乳動物在浩劫中倖存下來。想象一下玩小行星輪盤賭:一把槍,有10個彈膛,其中9個裝有子彈。即使這樣的生存機率也略好於我們的祖先在古新世這個勇敢的新世界中所面臨的。

這種黯淡的狀況提出了一個問題:是什麼讓一些哺乳動物得以倖存?當威爾遜·曼蒂拉觀察受害者和倖存者時,答案變得顯而易見。倖存者比大多數白堊紀哺乳動物體型更小,它們的牙齒表明它們具有廣食性、雜食性的飲食。另一方面,受害者體型較大,飲食更專業,食肉或食草。它們非常適應白堊紀晚期的世界,但當小行星釋放災難時,它們的適應性變成了艱辛。相比之下,體型較小的廣食性動物更能吃掉衝擊後混亂中提供的任何食物,而且它們本可以更容易地蟄伏起來,等待最糟糕的混亂過去。

圖表作者:Jen Christiansen 和 Ornella Bertrand(大腦);資料來源:“陸生哺乳動物最大體型的演變”,Felisa A. Smith 等人,《科學》,第 330 卷;2010 年 11 月 26 日(體型資料);“早期哺乳動物多次生態輻射的解構”,David M. Grossnickle 等人,《生態學和進化趨勢》,第 34 卷;2019 年 10 月(生態多樣性資料);“地方社群尺度上顯生宙陸生四足動物的多樣性動態”,Roger A. Close 等人,《自然生態與進化》,第 3 卷;2019 年 2 月(物種多樣性資料);“白堊紀末期滅絕後有胎盤哺乳動物的體魄先於大腦”,Ornella C. Bertrand 等人,《科學》,第 376 卷;2022 年 3 月 31 日(大腦尺寸資料)

隨著生態系統在最早的古新世時期恢復,許多開始繁殖的哺乳動物是真獸類動物,即曾經在白堊紀時期扮演次要角色的有胎盤類動物的祖先。它們微小的身體、靈活的飲食,或許還有更快的生長和繁殖方式,使它們能夠佔據開放的生態位並開始構建新的食物網。在小行星撞擊後約10萬年,一種新的真獸類動物出現在蒙大拿州,並迅速變得普遍。普爾加托里猴,其溫和的臼齒用於吃水果,高度靈活的腳踝用於在樹上攀爬,是靈長類動物譜系的早期成員。它,或者可能是另一種密切相關的真獸類動物,是我們的祖先。

第一批有胎盤類動物

這些勇敢的倖存者創造了一個新的世界——一個哺乳動物時代,其中有胎盤類動物比所有其他動物都更加佔優勢。一些形成多樣化古新世社群的第一批真正的有胎盤類動物的最佳化石來自新墨西哥州,特別是金貝託。我們在2014年挖掘出的Ectoconus骨骼就是這些開拓者之一。當它在6560萬年前在沼澤雨林中跳躍,以樹葉和豆類為食時,它是那裡有史以來最大的哺乳動物。它是其環境中數十種新的有胎盤類動物之一,已經將恐龍變成了古代歷史。

我們已經瞭解這些古新世有胎盤類動物將近150年了。它們的化石是在1870年代和1880年代的調查中報道的,當時地質學家與地圖繪製員和士兵一起繪製了當時剛剛從美洲原住民手中奪取的土地。其中一位探險家大衛·鮑德溫在金貝託和其他類似年齡的地點發現了一批哺乳動物,這些哺乳動物夾在較早的白堊紀恐龍化石和較年輕的始新世哺乳動物之間,始新世持續時間為5600萬年至3400萬年前,可以很容易地歸類為熟悉的類群,如馬、猴子和齧齒動物。然而,古新世哺乳動物並不容易歸類。它們顯然比任何白堊紀哺乳動物都大得多,而且它們骨盆前部沒有恥骨前骨,這表明它們有大型胎盤來滋養子宮內的幼崽。因此,它們肯定是胎盤類動物。但它們的骨骼似乎很奇特——矮壯而肌肉發達,具有在現代哺乳動物的各個類群中看到的特徵的混合物。

這些古新世的怪異生物獲得了令人頭疼的名聲,學者們開始將它們視為“古老”的有胎盤類動物。它們與白堊紀祖先和現代哺乳動物的關係是什麼?它們是如何移動、進食和生長的?這些問題困擾了古生物學家幾代人。新墨西哥州自然歷史與科學博物館館長托馬斯·威廉姆森出現了。在四分之一個多世紀的時間裡,他一直在荒地中搜尋,培訓他的雙胞胎兒子瑞安和泰勒,以及許多當地的納瓦霍學生成為頂級的化石收藏家。在過去的十年裡,我的學生和我加入了湯姆的團隊。

湯姆和他的團隊收集了數千塊化石,這些化石生動地描繪了小行星撞擊後一百萬年內的古新世生物。在古老的有胎盤類動物名單中,有像Ectoconus這樣的動物,它們被硬塞進一個模糊的類群,稱為踝節目。這個類群的成員主要是食植物動物或雜食動物,體格健壯;它們中的許多都有蹄。它們與潘託獸類共享食草動物生態位——潘託獸類是桶狀胸部的食葉動物,手腳巨大,體型堪比現代奶牛。另一個類群,泰尼奧齒獸類,是怪異的挖掘者,它們用巨大的爪狀前肢撕開泥土,用巨大的頜骨和擴大的犬齒挖出塊莖。所有這些哺乳動物都會害怕三尖齒獸類,古新世的恐怖生物,它們看起來像打了類固醇的狼,並用碾壓性的臼齒碾碎獵物的骨頭。

解開這些古老的有胎盤類動物的譜系關係具有挑戰性。我的研究小組目前正在與威廉姆森、卡內基自然歷史博物館哺乳動物學家約翰·維布林和其他同事一起研究這個棘手的系統發育難題。我們正在構建一個龐大的化石和現存哺乳動物資料集,以及它們的解剖學和遺傳特徵,以便我們可以構建一個主要的家族樹。我們的初步結果令人鼓舞。一些古老的物種,如泰尼奧齒獸類,可能起源於白堊紀真獸類祖先,因此將成為家族樹樹幹上最原始的有胎盤類動物之一。另一些物種,包括一些踝節目,與今天的有蹄哺乳動物具有共同特徵,可能屬於原始馬和原始牛。因此,古老的有胎盤類動物似乎是一個多樣化的動物群,其中一些形成了自己獨特的亞群,另一些則形成了今天有胎盤類動物的祖先種群。

先發優勢

儘管踝節目和泰尼奧齒獸類及其古老同類在家族樹中的確切位置仍有待確定,但我們已經掌握了它們作為活生生的動物是什麼樣的。我們的團隊收集的化石以及使用新技術進行的研究揭示了這些有胎盤類動物如何發展出新的特徵和行為,幫助它們適應早期古新世的混亂局面並利用開放的生態位。許多有胎盤類動物的標誌性特徵都是在這個時期進化出來的——這些優勢幫助將廣食性的滅絕倖存者塑造成新的和多樣化的專家。這些特徵支撐了有胎盤類動物在接下來的6600萬年裡的成功,並且是我們自身人類生物學的基礎。

有胎盤哺乳動物的主要標誌之一是生育發育良好的幼崽的能力,這些幼崽在母親體內經歷了漫長的妊娠期,然後在出生時處於先進狀態。這種安排與另外兩種現存哺乳動物的繁殖方式明顯不同。單孔目動物的幼崽從蛋中孵化出來,有袋類動物出生時非常早產,它們必須在母親的育兒袋中避難數月才能完成發育。延長的妊娠期使一些有胎盤類動物在生命中獲得先發優勢:幼崽通常可以在出生後不久開始移動、社交甚至獲取自己的食物。

為了弄清楚古新世古老有胎盤類動物是如何生長的,在我愛丁堡大學實驗室工作的博士後學者格雷戈裡·芬斯頓將它們的各種牙齒(包括幼崽的乳牙)切成薄片,以便他在顯微鏡下觀察。透過計算每日生長線並識別出生引起的牙釉質中具有化學特徵的應力標記,他可以判斷出其中一些母親在子宮中養育幼崽約七個月——是有袋類動物的兩倍多。這一觀察結果證實了來自骨盆解剖學的證據,即這些古新世物種確實是有胎盤類動物。更重要的是,這種生長策略解鎖了一種超能力。更大的後代可以更容易地成長為更大的成年個體,這可能使第一批有胎盤類動物在恐龍滅絕後的幾十萬年內迅速膨脹體型,此前它們在1.6億年的時間裡一直停留在微小的體型。

隨著古新世有胎盤類動物體型的增長,它們在其他方面也變得多樣化。我的前博士生和現任博士後莎拉·雪萊一直是我們在新墨西哥州野外考察隊的重要成員,她詳細研究了古代物種的骨骼,特別注意肌肉的附著方式。她對大量測量資料集進行了統計分析,將古新世物種與其白堊紀祖先和現代後代進行了比較。她的發現出乎意料:古老的有胎盤類動物骨骼高度多樣化,它們的腳踝能夠進行多種型別的運動。乍一看,它們的骨骼確實顯得矮壯而普遍,這也是它們長期以來被刻板印象為古老的原因之一。但它們的肌肉骨架具有高度的適應性,不同的物種能夠掘穴、小跑和攀爬。這些物種也可以獲得不同型別的食物。如此強烈的多樣化表明了生物學家所謂的適應性輻射,當許多新物種從一個祖先迅速擴散時,就會發生適應性輻射,改變它們的外觀和行為以利用新的環境或機會。

然而,儘管古新世古老有胎盤類動物具有所有特殊性,但它們並不特別聰明。這是奧內拉·伯特蘭領導的一項研究的驚人發現,伯特蘭是我實驗室的一位博士後,她是一位使用CT掃描數字重建已滅絕物種的大腦、耳朵和其他神經感覺結構的專家。她掃描了來自新墨西哥州的幾具古代有胎盤類動物的頭骨,以及泰勒·萊森和伊恩·米勒及其團隊最近在丹佛附近發現的令人驚歎的新化石。與它們微小的白堊紀祖先相比,古新世哺乳動物的大腦在絕對大小方面確實更大。然而,正如對現代哺乳動物的實驗室和野外研究表明的那樣,真正重要的是相對大腦大小——大腦體積與身體質量的比率。與今天的哺乳動物甚至與生活在恐龍時代的白堊紀物種相比,古老有胎盤類動物的相對大腦大小都小得可笑。

在同樣位於新墨西哥州西北部的金貝託沃什(上圖),野外考察隊已經發現了屬於食植物動物Ectoconus(中圖)和可怕的食肉動物三尖齒獸類(下圖)的化石頜骨。圖片來源:托馬斯·威廉姆森(上圖和下圖);史蒂夫·布魯薩特(中圖)

似乎第一批有胎盤類動物變得如此龐大如此之快,以至於它們的大腦最初無法跟上步伐。這一發現與長期以來的傳統觀點相悖,即哺乳動物的大腦隨著時間的推移逐漸變大,無論是在絕對大小還是相對大小方面。這也可能違反了人們的預期:創立有胎盤類動物王朝的哺乳動物不應該利用它們的智慧來駕馭小行星撞擊後生存的障礙賽嗎?顯然不是。至少在最初,當有如此多的空缺生態位需要填補時,長出更大的身體比長出更大的大腦更重要。在這樣一個充滿機遇但又變幻莫測的世界裡,大腦較大甚至可能是有害的,因為它們需要更高的能量消耗。

最終,隨著生態系統趨於穩定,新的有胎盤類動物之間的競爭加劇,它們的大腦也隨之擴張。大部分增長都發生在新皮質中,新皮質是大腦中參與高階認知和感覺整合的崇高區域。但這種蓬勃發展將不得不等到古新世之後的下一個時間間隔:始新世,屆時古老的有胎盤類動物逐漸衰落,而現代有胎盤類動物類群——包括馬、蝙蝠和鯨魚——接管了地球。

現代世界

古新世是一個溫室世界;新墨西哥州的哺乳動物在叢林中嬉戲,鱷魚在高緯度陽光下沐浴。然後,大約在5600萬年前,溫室效應變得更加嚴重。岩漿開始在北部大陸下聚集,並以地幔柱的形式向上遷移。當它滲透到地殼中時,它烘烤了地球深處的岩石。就像發動機燃燒汽油一樣,這種活動釋放出二氧化碳——數萬億噸的二氧化碳,在最多20萬年內使大氣升溫了5到8攝氏度。自那時以來,地球再也沒有這麼熱過。

這種突如其來的全球變暖事件,被稱為古新世-始新世極熱事件,是哺乳動物必須克服的又一個障礙。但這一次,與1000萬年前的小行星不同,極少有哺乳動物物種滅絕。相反,它們開始遷徙,沿著隨著氣溫升高而開放的新的高緯度遷徙通道前進。一些移民擁有新的適應性,尤其是更大的大腦。它們也首次亮相其他新特徵:靈長類動物在手指和腳趾上進化出指甲以抓住樹枝,偶蹄目動物進化出滑輪狀的腳踝,這有助於快速奔跑,而奇蹄目動物則獲得了使其成為奔跑冠軍的大蹄。這些更現代風格的哺乳動物蜂擁而至,遍佈北美洲、歐洲和亞洲相互連線的大陸,它們的 массовая 遷徙壓倒了古老的有胎盤類動物。踝節目、泰尼奧齒獸類、潘託獸類和三尖齒獸類只能再存活一段時間。

在赤道以南,白堊紀和古新世哺乳動物化石要稀少得多,那裡的情況有所不同。非洲和南美洲都是島嶼大陸,它們在隔離狀態下孕育了自己獨特的有胎盤類動物:非洲的大象及其近親;南美洲的樹懶和犰狳。也是在南方,另外兩個哺乳動物譜系設法堅持了下來。單孔目動物,如鴨嘴獸和針鼴,在澳大利亞和新幾內亞避難,今天那裡僅存五個物種。有袋類動物在北部大陸上被消滅殆盡,但透過移民到南美洲,然後跳過南極洲到達澳大利亞,在那裡它們多樣化為袋鼠和考拉,從而贏得了暫緩執行。 (一個類群后來作為移民返回北美洲:負鼠。)

但未來主要屬於有胎盤類動物。不久之後,隨著升溫高峰消退,一些在樹上盪鞦韆,另一些在拍打翅膀,還有一些放棄手臂換取腳蹼,並將它們的身體超大型化為海洋巨獸。從這裡開始,包括我們自己在內的今天豐富的有胎盤類動物可以追溯我們的祖先。