貓的冷淡和難以捉摸的天性或許是它們最獨特的特徵,對一些人來說是可愛的,對另一些人來說是令人惱火的。儘管有如此反覆無常的傾向,家貓卻是世界上最受歡迎的寵物。三分之一的美國家庭有貓科成員,全球有超過6億隻貓與人類共同生活。然而,儘管這些動物如此熟悉,但要完全瞭解它們的起源卻仍然難以捉摸。其他曾經是野生動物的動物被馴養是為了它們的牛奶、肉、羊毛或勞動力,而貓在食物或工作方面幾乎沒有任何貢獻。那麼,它們是如何成為我們家中的常客的呢?

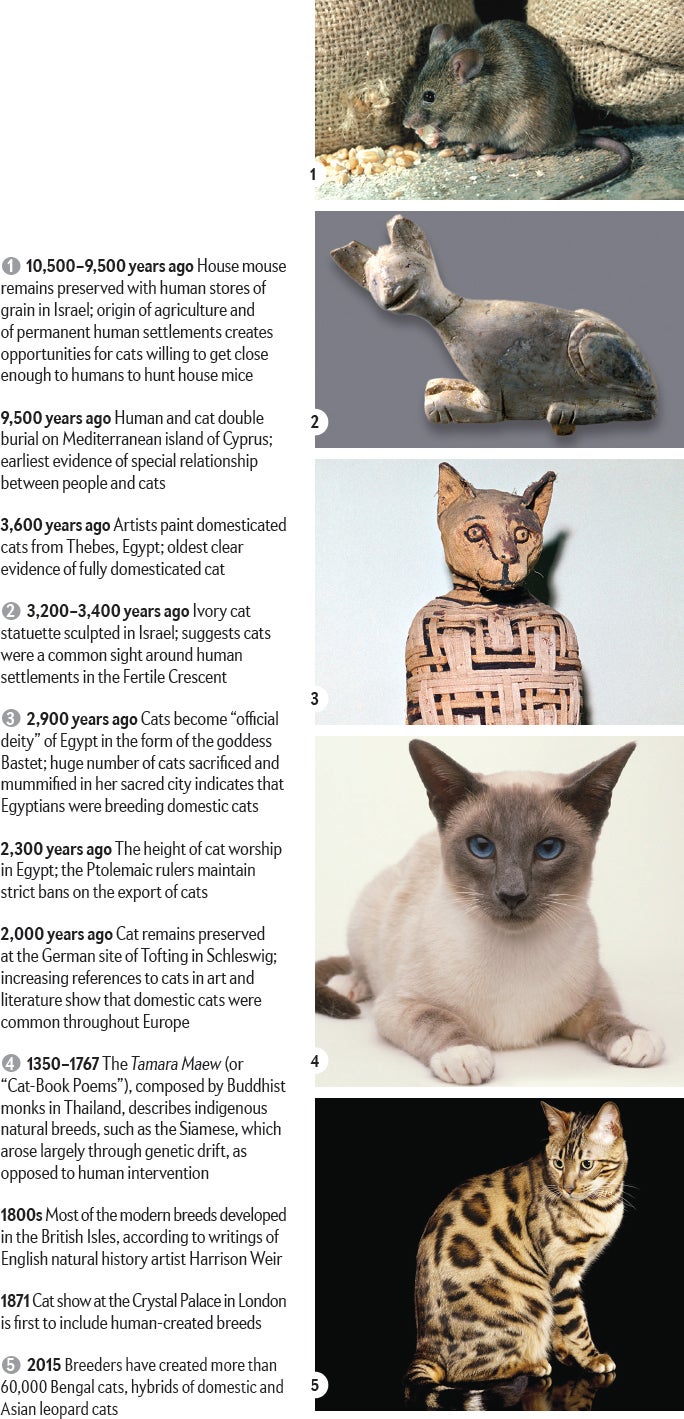

學者們長期以來認為,古埃及人是第一個將貓作為寵物飼養的,大約在3600年前開始。但過去15年來的基因和考古發現修正了這一說法——並對家貓的祖先以及它與人類的關係如何演變產生了新的見解。

貓的搖籃

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

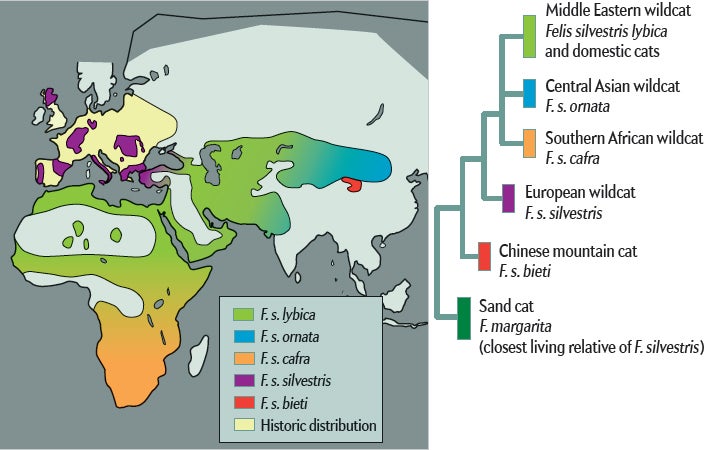

家貓最初起源於何處這個問題一直難以解決,原因有幾個。儘管許多研究人員懷疑所有品種都起源於僅僅一個貓種——Felis silvestris,即野貓——但他們無法確定。此外,該物種的代表種群遍佈舊世界——從蘇格蘭到南非,從西班牙到蒙古——直到最近,科學家們還無法明確確定這些野貓種群中的哪一個產生了更溫順的家養品種。事實上,作為埃及起源假說的替代方案,一些研究人員甚至提出,貓的馴化發生在許多不同的地點,每次馴化都孕育出一個不同的品種。使問題更加複雜的是,這些野貓群體的成員很難彼此區分,也很難與具有所謂鯖魚斑紋被毛的野生家貓區分開來,因為它們都具有相同的彎曲條紋被毛圖案,並且它們彼此自由雜交,進一步模糊了種群邊界。

2000年,我們中的一位(德里斯科爾)著手解決這個問題,他收集了來自南部非洲、亞塞拜然、哈薩克、蒙古和中東的約979只野貓和家貓的DNA樣本。由於野貓通常終生捍衛一個領地,德里斯科爾預計,野貓群體的遺傳組成會在其地理範圍內發生變化,但會隨著時間的推移保持穩定,正如在許多其他貓科動物物種中觀察到的那樣。如果這些動物的區域性本土群體可以根據其DNA相互區分,並且家貓的DNA更接近其中一個野貓種群的DNA,那麼他將有明確的證據表明馴化始於何處。

在2007年發表的基因分析中,德里斯科爾、我們中的另一位(奧布萊恩)及其同事專注於分子生物學家傳統上用於區分哺乳動物物種亞群的兩種DNA:來自線粒體的DNA,它僅從母親那裡遺傳;以及稱為微衛星的核DNA的短重複序列。使用已建立的計算機程式,他們根據每隻樣本個體的遺傳特徵評估了它們的祖先血統。具體來說,他們測量了每隻貓的DNA與其他所有貓的DNA的相似程度,並將DNA相似的動物歸為一組。然後,他們詢問一組中的大多數動物是否生活在同一地區。

結果揭示了野貓的五個遺傳簇或譜系。其中四個譜系與已知的四個野貓亞種完全對應,並且居住在特定地點:歐洲的F. silvestris silvestris,中國的F. s. bieti,中亞的F. s. ornata,以及南部非洲的F. s. cafra。然而,第五個譜系不僅包括第五個已知的野貓亞種——中東的F. s. lybica——還包括數百隻被抽樣的家貓,包括來自美國、英國和日本的純種和混血貓。事實上,從遺傳學上講,在以色列、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯的偏遠沙漠中採集的F. s. lybica野貓與家貓幾乎無法區分。家貓僅與F. s. lybica野貓歸為一組,這意味著家貓起源於一個廣泛的地區,即中東,而不是其他野貓原產地。

一旦我們弄清楚了家貓的來源,下一步就是確定它們何時被馴化。遺傳學家通常可以透過研究隨著時間的推移以穩定速度積累的隨機基因突變的數量來估計特定進化事件發生的時間。但是,所謂的分子鐘滴答作響的速度有點太慢,無法精確地確定近10,000年內的事件,這可能是貓馴化的可能時間間隔。為了瞭解貓的馴化何時開始,我們轉向了考古記錄。一項發現已被證明在這方面特別有啟發性。

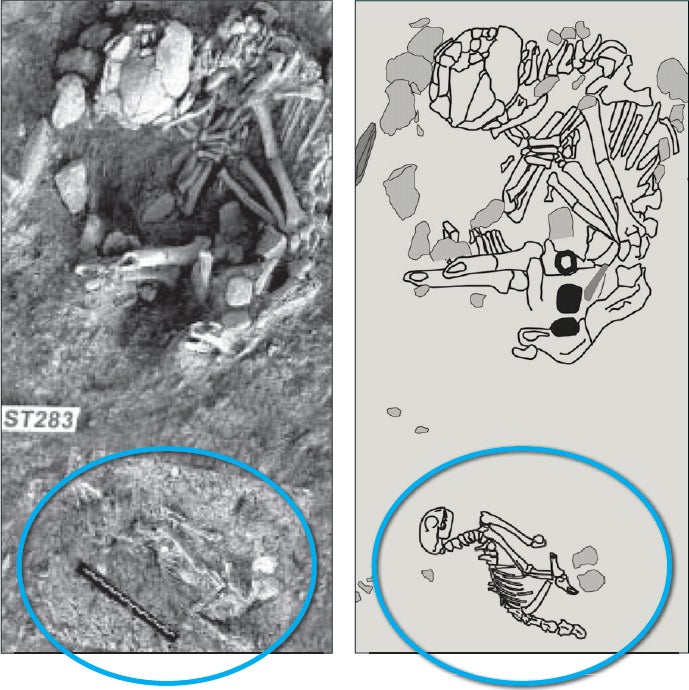

2004年,巴黎國家自然歷史博物館的讓-丹尼斯·維涅和他的同事報告說,他們挖掘出了最早的暗示人類將貓作為寵物飼養的證據。這一發現來自地中海島嶼塞普勒斯,那裡在9500年前,一位性別不明的成年人被安葬在一個淺墳中。一些物品伴隨著這具屍體——石器、一塊氧化鐵、一把貝殼,以及在離它僅40釐米遠的自己的小墳墓中,一隻八個月大的貓,它的身體方向與人類的方向相同,都朝西。

由於野貓並非西西里島以外的地中海島嶼的原生物種,我們知道人們一定是透過船隻將它們從附近的黎凡特海岸運過來的。將貓運到島上以及將人類與貓一起埋葬都表明,大約10,000年前,在中東的某些地區,人們已經與貓形成了特殊的、有意的關係。這個地點與我們透過基因分析得出的地理起源一致。看來,貓在人類在被稱為新月沃土——文明的搖籃——的中東地區建立第一個定居點時,就已經被馴化了。

貓捉老鼠的遊戲?

隨著貓馴化的最初階段的地理位置和大致年齡的確定,我們可以開始重新審視古老的問題,即為什麼貓和人類之間會發展出特殊的關係。一般來說,貓科動物不太可能是馴化的候選者。大多數馴養動物的祖先生活在具有明確等級制度的獸群或群體中。(人類無意中利用了這種結構,透過取代阿爾法個體,從而促進了對整個有凝聚力群體的控制。)這些群居動物已經習慣了肩並肩地生活,因此,只要食物和住所充足,它們就很容易適應圈養。

相比之下,貓科動物是獨居獵手,它們會猛烈地捍衛自己的領地,免受同性其他動物的侵害(群居的獅子是這一規則的例外)。此外,大多數馴養動物以廣泛存在的植物性食物為食,而貓科動物是專性食肉動物,這意味著它們消化肉類以外的任何東西的能力有限——而肉類是一種稀有得多的選單項。事實上,它們已經失去了品嚐甜碳水化合物的能力。至於對人類的效用,我們只能說我們的貓不太聽從指令。這些屬性表明,雖然其他馴養動物是從野外招募來的,人類為了特定任務而繁殖它們,但家貓的祖先很可能因為它們自己發現的機會而選擇與人類一起生活。

在公元前9000年至10000年之間,新月沃土的早期定居點為任何足夠靈活和好奇(或害怕和飢餓)的野生動物創造了一個全新的環境,以利用它。家鼠,Mus musculus domesticus,就是這樣一種動物。考古學家在以色列最早的人類野生穀物儲藏地中發現了這種齧齒動物的遺骸,其年代可追溯到大約10,000年前。家鼠在野外無法與當地的野生鼠類競爭,但透過搬進人們的房屋和糧倉,它們蓬勃發展起來。

幾乎可以肯定的是,這些家鼠吸引了貓。但是城鎮郊外的垃圾堆可能也同樣具有吸引力,為那些足智多謀到足以尋找它們的貓科動物提供了全年的覓食機會。這兩種食物來源都會鼓勵野貓適應與人一起生活;用進化生物學的術語來說,自然選擇偏愛那些能夠與人類共存並因此獲得垃圾和老鼠的野貓。

隨著時間的推移,更容忍在人類主導的環境中生活的野貓開始在新月沃土的村莊中大量繁殖。這種新生態位中的自然選擇主要針對溫順性,但貓之間的競爭也會繼續影響它們的進化,並限制它們變得多麼溫順。由於這些原始家貓無疑主要被留下來自生自滅,它們的狩獵和覓食技能仍然很敏銳。即使在今天,大多數家貓都是自由的個體,它們可以很容易地獨立於人類生存,這從世界各地大量的野貓就可以看出。

考慮到小貓幾乎沒有明顯的危害,人們可能並不介意它們的陪伴。當他們看到貓捕捉老鼠和蛇時,他們甚至可能會鼓勵貓留下來。貓也可能具有其他吸引力。一些專家推測,野貓恰好擁有一些特徵,這些特徵可能使它們預先適應了與人建立關係。特別是,這些貓具有“可愛”的特徵——大眼睛、扁平的臉和高而圓的前額等等——這些特徵已知會引發人類的養育行為。因此,很可能有些人僅僅因為發現小貓很可愛而將它們帶回家,從而使貓在人類的爐灶旁獲得了獨特的立足點。

為什麼F. s. lybica是唯一被馴化的野貓亞種?軼事證據表明,某些其他亞種,如歐洲野貓和中國山貓,對人類的容忍度較低。如果是這樣,僅憑這一特徵就可能阻止了它們進入家庭。另一方面,更友好的南部非洲和中亞野貓很可能在合適的條件下被馴化。但是F. s. lybica很幸運地靠近了最早的人類定居點。隨著農業從新月沃土傳播開來,F. s. lybica的溫順後代也隨之傳播開來,在它們進入的每個地區都佔據了相同的生態位——並有效地對當地的野貓種群關上了大門。如果來自新月沃土的家貓從未到達非洲或亞洲,那麼當城市文明在那裡發展起來時,這些地區的本土野貓或許會被吸引到家庭和村莊。

女神的崛起

我們不知道將中東野貓轉變成深情的家庭伴侶需要多長時間。動物可以在受控條件下迅速被馴化。但是,如果沒有門窗,即使新石器時代的農民想控制貓的繁殖也很困難。似乎可以合理地認為,人類對繁殖缺乏影響,以及原始家貓和野貓可能發生的混雜,阻礙了快速馴化,導致這種蛻變經歷了數千年。

儘管貓馴化的確切時間線仍然不確定,但早已為人所知的考古證據為這一過程提供了一些見解。在塞普勒斯發現之後,接下來最古老的暗示人類與貓之間存在聯絡的證據是一顆來自以色列考古遺址的貓科動物臼齒,其年代可追溯到大約9000年前,以及另一顆來自巴基斯坦的牙齒,其年代可追溯到大約4000年前。

充分馴化的證明來自一個晚得多的時期。來自以色列的一尊象牙貓雕像,距今已有3200多年的歷史,表明在貓被引入埃及之前,它在新月沃土的家庭和村莊中是一種常見的景象。這種情況是合理的,因為所有其他家畜(驢除外)和植物都是從新月沃土引入尼羅河流域的。但是,正是埃及新王國時期——埃及的黃金時代,始於近3600年前——的繪畫提供了已知最古老、最明確的完全馴化的描繪。這些繪畫通常描繪貓擺在椅子下,有時戴著項圈或被拴著,並且經常從碗裡吃東西或吃殘羹剩飯。這些插圖的豐富性表明,到這個時候,貓已成為埃及家庭的常見成員。

在很大程度上,正是由於這些引人入勝的影像,學者們傳統上認為古埃及是貓馴化的中心。儘管如此,即使是最古老的埃及野貓影像也比9500年前的塞普勒斯墓葬年輕5000到6000年。儘管古埃及文化不能聲稱貓的最初馴化是其眾多成就之一,但它肯定在隨後塑造馴化的動態和貓在世界各地的傳播中發揮了關鍵作用。事實上,埃及人將對貓的愛提升到了一個全新的水平。到2900年前,家貓以女神巴斯特的形式成為埃及的官方神祇,這些貓被犧牲、製成木乃伊並在巴斯特的神聖城市布巴斯提斯大量埋葬。在那裡發現的貓木乃伊的數量之多,以噸為單位衡量,表明埃及人不僅僅是在收割野生或野貓種群,而且是歷史上第一次積極地繁殖家貓。

埃及官方禁止出口其受人尊敬的貓長達數個世紀。然而,到2500年前,這些動物已經傳播到希臘,證明了出口禁令的無效。到2000年前,運糧船直接從亞歷山大港航行到整個羅馬帝國的目的地,貓肯定也在船上以控制老鼠。這樣引入後,貓會在港口城市建立殖民地,然後從那裡向外擴散。後來,當羅馬人擴張他們的帝國時,家貓與他們同行,並在整個歐洲變得很常見。它們傳播的證據來自德國石勒蘇益格-荷爾斯泰因州的托夫廷遺址,其年代可追溯到公元四世紀至十世紀,以及那個時期藝術和文學中越來越多地提及貓。(奇怪的是,家貓似乎在羅馬人將它們帶過來之前就已到達不列顛群島——研究人員尚無法解釋這種傳播。)

與此同時,在全球的另一邊,家貓大概在近2000年前就已傳播到東方,沿著希臘和羅馬與遠東之間成熟的貿易路線,經由美索不達米亞到達中國,並透過陸地和海洋到達印度。然後發生了一些有趣的事情。由於遠東地區沒有當地野貓可以與新來者雜交,東方家貓很快就開始沿著自己的軌跡進化。小型的、孤立的東方家貓群體逐漸透過一種稱為遺傳漂變的過程獲得了獨特的被毛顏色和其他突變,在這種過程中,既非有益也非有害的特徵會在種群中固定下來。

這種漂變導致了科拉特貓、暹羅貓、伯曼貓和其他“自然品種”的出現,泰國佛教僧侶在一本名為Tamara Maew(意思是“貓書詩”)的書中描述了這些品種,這本書的年代可能可以追溯到1350年。2008年宣佈的基因研究結果為這些品種的假定古老性提供了支援,該研究中,美國國家癌症研究所的瑪麗蓮·梅諾蒂-雷蒙德和現在的密蘇里大學的萊斯利·萊昂斯發現,今天的歐洲和東方家貓品種之間的DNA差異表明,亞洲和歐洲的獨立貓育種歷史超過700年。

至於家貓何時到達美洲,我們知之甚少。據報道,克里斯托弗·哥倫布和他那個時代的航海家在跨大西洋航行中攜帶了貓。據說,五月花號上的航海者和詹姆斯敦的居民也攜帶了貓,以控制害蟲並帶來好運。家貓是如何到達澳大利亞的則更加撲朔迷離,儘管我們團隊最近進行的DNA分析證實,澳大利亞的貓屬於歐洲型別(而不是東方型別),並且很可能在17世紀與歐洲探險家一起到達,這比澳大利亞原住民定居該大陸晚了4萬年。

為美麗而育種

儘管人類可能在東方自然品種的培育中發揮了一些微小的作用,但有計劃地培育新品種的努力直到相對較晚才開始。即使是我們知道廣泛飼養貓的埃及人,似乎也沒有選擇可見的特徵,可能是因為獨特的變種尚未出現:在他們的繪畫中,野貓和家貓都被描繪成具有相同的鯖魚斑紋被毛。專家認為,大多數現代品種是在19世紀在不列顛群島培育出來的,這是基於英國自然歷史藝術家哈里森·威爾的著作。1871年,第一批真正的名貴貓品種——人類為了獲得特定外觀而培育的品種——在倫敦水晶宮舉行的貓展上展出(一隻波斯貓獲勝,儘管暹羅貓引起了轟動)。

今天,愛貓者協會和國際貓協會認可了近60個家貓品種。僅僅十幾個左右的基因就解釋了這些品種之間被毛顏色、毛髮長度和質地,以及其他更微妙的被毛特徵(如陰影和閃光)的差異。

得益於2007年對一隻名叫肉桂的阿比西尼亞貓的整個基因組的測序,遺傳學家已經確定了產生虎斑圖案、黑色、白色和橙色著色、長毛和許多其他特徵的突變。然而,除了與被毛相關的基因的差異之外,家貓品種之間的遺傳變異非常小——與相鄰人類種群(如法國人和義大利人)之間看到的變異相當。

在狗身上觀察到的大小、形狀和性情的廣泛範圍——想想吉娃娃和大丹犬——在家貓身上是不存在的。貓科動物表現出的多樣性要小得多,因為與狗不同——狗從史前時代開始就被培育用於守衛、狩獵和放牧等任務——早期的貓沒有受到這種選擇性育種壓力的影響。為了進入我們的家,它們只需要進化出一種對人友好的性格。

那麼今天的家貓真的被馴化了嗎?嗯,是的,當然是的——但也許只是剛剛開始。儘管它們滿足了容忍人類的標準,但大多數家貓都是野生的,並不依賴人類來餵養它們或為它們尋找配偶。雖然其他馴養動物,如狗,看起來與它們的野生祖先截然不同,但普通的家貓在很大程度上保留了野生的體型。然而,它確實表現出一些形態上的差異——即腿略短、大腦較小,以及正如查爾斯·達爾文指出的那樣,腸道更長,這可能是對清理廚房殘羹剩飯的一種適應。

家貓並沒有停止進化——遠非如此。藉助人工授精和體外受精技術,今天的貓育種者正在將家貓的遺傳學推向未知領域:他們正在將家貓與其他貓科動物物種雜交,以創造奇異的新品種。例如,孟加拉貓和獰貓是家貓分別與亞洲豹貓和獰貓雜交的產物。因此,家貓可能正處於前所未有的、徹底的進化邊緣,成為一種多物種複合體,其未來只能想象。

家貓的祖先

研究人員檢查了來自舊世界各地近1000只野貓和家貓的DNA,以確定野貓Felis silvestris的哪個亞種產生了家貓。他們發現,根據序列的相似性,DNA分為五個組,並注意到每個組中的野貓來自世界的同一地區(地圖)。然而,家貓僅與F. silvestris lybica(中東野貓)歸為一組。這一結果確定,所有家貓都僅起源於F. s. lybica(族譜)。

來源:Jen Christiansen

早期馴化

傳統上,古埃及人被認為在大約3600年前馴化了貓。但在2004年,在塞普勒斯地中海島嶼工作的考古學家發現了一個9500年前的成年人和貓的墓葬(照片和繪圖上用圓圈標出)。由於貓不是塞普勒斯的原生物種,人們一定是透過船隻將它們從附近的黎凡特海岸運過來的。因此,這一發現表明,在中東的某些地區,人們早在埃及人之前就開始將貓作為寵物飼養。

來源:“塞普勒斯貓的早期馴化”,J.-D. Vigne,J. Guilaine,K. Debue,L. Haye和P. Gérard,《科學》,第304卷;2004年4月

有貓,就去旅行

隨著農業和永久性人類定居點從新月沃土傳播到世界其他地區,家貓也隨之傳播。地圖顯示了家貓在全球各地最早出現的可能地點。

來源:Jen Christiansen

從野性到溫順

研究人員根據考古和歷史記錄認為,中東野貓轉變為無處不在的寵物的過程經歷了數千年。

來源:Stephen Dalton Science Source (1); David Harris 以色列博物館,耶路撒冷 (2); Getty Images (3, 4, 5)

關於貓和狗的真相

與狗不同,狗表現出大小、形狀和性情的巨大範圍,家貓相對同質,主要在被毛特徵上有所不同。貓相對缺乏變異的原因很簡單:人類長期以來一直培育狗來協助完成特定的任務,例如狩獵或拉雪橇,但貓缺乏執行大多數對人類有用的任務的傾向,因此沒有經歷過這種選擇性育種壓力。

來源:Getty Images (貓); Tim Flach Getty Images (狗)

拯救蘇格蘭野貓

作為歐洲野貓最北端的代表,蘇格蘭野貓生活在與任何其他野貓所經歷的環境和氣候條件不同的環境中。由於與野生家貓的雜交,它也處於極度瀕危狀態。根據最新的粗略估計,可能只有400只純種蘇格蘭野貓倖存下來。但是將蘇格蘭貓科動物與雜交種和家貓區分開來具有挑戰性,因為它們看起來都非常相似。為此,作者發現了蘇格蘭野貓獨特的遺傳特徵,可以進行精確識別。這一發展將有助於實施對這種動物的法律保護。