1862年12月24日,查爾斯·狄更斯第五部也是最後一部聖誕中篇小說的全新戲劇改編版——他的第一部是《聖誕頌歌》——在倫敦皇家理工學院首演。在《鬼纏身的人和鬼的交易》中,一位年邁、憂鬱、類似斯克魯奇的化學老師雷德勞要求抹去他的記憶。一個幽靈般的二重身滿足了他的願望,但也詛咒任何與他互動的人遭受同樣的命運。

觀看這場特殊演出的觀眾們大吃一驚:雷德勞面對的不是通常披著床單的血肉之軀的演員,而是一個非物質的實體,它顯然憑空出現在舞臺上。觀眾們震驚了。這部十多年未在倫敦上演的戲劇立刻引起轟動。如痴如醉的觀眾連續15個月擠滿了皇家理工學院可容納500人的劇院,花費了12,000英鎊——相當於今天的200多萬美元。

這個超凡脫俗的幻影是一種舞臺魔術,後來被稱為佩珀爾幻象,它是利物浦土木工程師亨利·德克斯和倫敦著名化學家兼科普作家約翰·亨利·佩珀教授的智慧結晶。德克斯和佩珀的聯合專利將所有經濟權利都給了教授,兩位發明家在專利釋出後不久就因功勞和優先權問題鬧翻了。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續看到關於塑造我們今天世界的發現和思想的有影響力的報道。

但他們的幻象的各種版本至今仍在讓觀眾感到愉悅。在阿爾弗雷德·希區柯克的《三十九級臺階》或詹姆斯·邦德電影《金剛鑽》中尋找佩珀爾幻象。同樣的幻象也被用於迪士尼樂園的鬼屋,遊客在那裡看到幽靈在他們面前顯現。這些投影顯得非常具有三維立體感,部分原因是它們保留了許多在我們日常生活中告知我們深度視覺感知的線索,例如大小、陰影和紋理。與標準的投影體驗(例如我們在電影院看到的)不同,沒有可見的螢幕來提示我們正在觀看平面上的二維影像。相反,佩珀爾幻象採用透明表面,因此影像看起來像是投射在稀薄的空氣中。

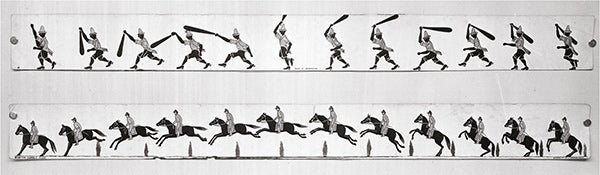

維多利亞時代對視覺科學日益增長的理解不僅提升了劇院的娛樂性,也啟動了早期電影的發展。當代電影製作技術以及它們最早的前身都依賴於彼得·馬克·羅傑發現的感知過程,他最出名的是他著名的《英語詞彙和短語同義詞詞典》。在1824年向倫敦皇家學會的演講中,羅傑揭示了“視覺暫留”現象:視網膜在影像消失後將影像保留1/20至1/5秒的能力。這種現象使我們能夠彌合運動物體的兩個連續靜態影像(想想兩個電影幀)之間的時間間隔,並看到連續的運動。

本文展示了維多利亞社會如何利用新穎的科學和技術理解來創造前所未有的奇觀和戲劇幻象。

電影誕生之前

從1833年到1834年,英國數學家威廉·喬治·霍納發明了走馬燈,這是一種圓柱形裝置,它在旋轉時掃過視覺領域的影像,從而產生動畫。走馬燈的一個關鍵方面是影像會定期被遮擋,因此其中的物體不會顯得在場景中持續滑入和滑出。為了進一步隱藏物體的掃動,觀看者可以透過狹窄的縫隙觀看。現代電影放映機是一種走馬燈,其中閃爍的燈光會在膠片前進到下一幀時熄滅,然後在每個新幀靜止並與前一幀對齊時重新亮起——將影像投射到螢幕上。走馬燈技術催生了現代電視和計算機動畫系統,這些系統定期更新影像,而無需物理地將每個單獨的影像在螢幕上掃過並關閉。

圖片來源:GETTY IMAGES

捉鬼敢死隊!

佩珀爾幻象在維多利亞時代觀眾中的成功突顯了他們對科學和超自然現象的雙重迷戀。19世紀是科學和技術成就非凡的時代——想想電報、電話、巴氏消毒法和查爾斯·達爾文的《物種起源》(1859年)。這種對科學的新鮮興趣與傳統的宗教信仰相沖突,但卻適得其反地為一種新的魔法思維打開了大門:唯靈論運動,該運動認為人們可以與死者交流。

唯靈論的力量部分來自最近的科學——和偽科學——努力。動物磁力(也稱為麥斯麥術,以其創始人弗朗茨·麥斯麥命名)使用類似於現代催眠術的技術,據稱可以揭示個人的最深層想法。精神分析的創始人西格蒙德·弗洛伊德將這些主張視為潛意識的證據。一些唯靈論者也採納了潛意識的想法,聲稱鬼魂和靈魂就是從這個空間顯現出來的。

通靈和超心理學研究為唯靈論提供了額外的可信度。降神會媒介激增,為顧客提供教堂禮拜無法提供的“有形的”超自然證據。當然,在實踐中,這些降神會只不過是精心設計的表演,正如維多利亞時代的魔術師約翰·內維爾·馬斯基林(付費廁所的發明者)和埃裡希·韋斯(又名哈里·胡迪尼)在一系列揭露中所揭示的那樣。他們開啟了魔術師揭穿此類“超自然現象”的持續傳統。

除了降神會之外,聲稱可以捕捉鬼魂外質照片的靈魂攝影也開始流行起來。實際上,攝影師在事後操縱影像,使用墨水或雙重曝光等技術(19世紀相當於使用Photoshop數字修改照片)。

圖片來源:CORBIS

一切都靠鏡子

根據兩側光線的強度,普通玻璃可以是反射性的或透明的。在某些照明條件下,它可以兩者兼具。這就是佩珀爾幻象背後的秘密。

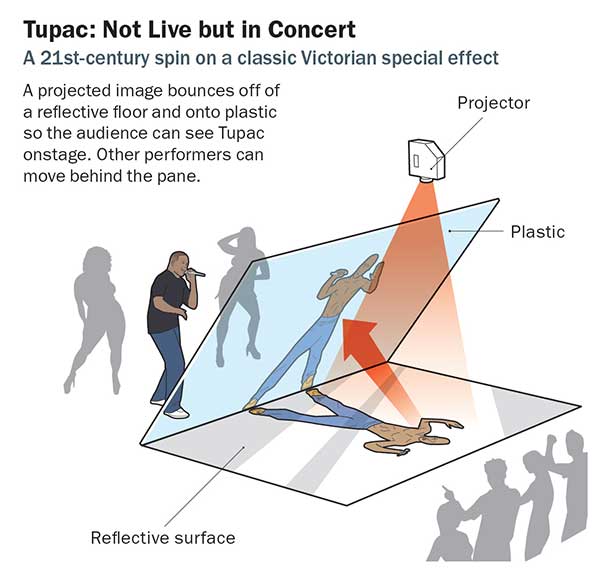

2012年,已故說唱歌手圖帕克·沙庫爾的幽靈般的幻影與同行藝術家史努比·狗狗和德雷博士在加利福尼亞州科切拉谷音樂藝術節上同臺演出(上圖)。許多觀眾和記者誤以為是這位說唱歌手的三維全息影像,實際上是基於19世紀技術的二維影像。具體來說,圖帕克的投影影像從反光地板上反射到一個傾斜45度的塑膠表面上——這種設計(下圖)重現了德克斯和佩珀的創新藍圖的精髓。

在1862年皇家理工學院的原始佈置中,觀眾與舞臺上的演員處於同一水平,而扮演鬼魂的演員則躲在下面的樂池中。一塊大玻璃成一定角度傾斜,以便它可以將樂池的景象反射給觀眾。當主舞臺上的燈光明亮而下方昏暗時,鬼魂的倒影仍然隱藏著。但是,當上方的燈光變暗而下方的燈光變亮時,倒影突然出現。舞臺下方的空間限制只允許躺著和坐著的鬼魂。後來的改進允許站立和行走的鬼魂。

圖片來源:GETTY IMAGES

圖片來源:JASON LEE

編者注(2015年11月3日):此影像上的小標題在釋出後經過編輯,以更正已出版印刷版本中出現的錯別字。這是一個21世紀的,而不是20世紀的創新。

電影的誕生

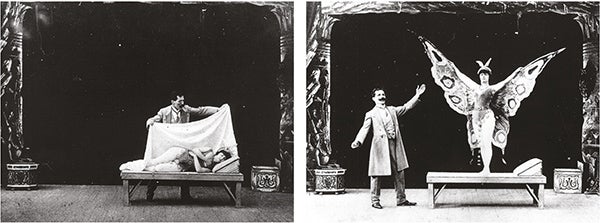

在19世紀末,攝影和戲劇幻象讓位於新興的電影藝術。法國魔術師喬治·梅里愛將其魔術背景帶入電影製作,開創了電影作為娛樂形式的先河(上圖)。他還發明和改造了電影的創新特效,例如停機再拍技巧——電影場景中的物體和人物在攝像機關閉時發生變化——使演員消失和重新出現,例如,變成骷髏等等無數幻象。

2011年,馬丁·斯科塞斯的電影《雨果》向梅里愛的遺產致敬。在其中一個場景中,本·金斯利飾演的梅里愛在巴黎的羅伯特-胡丁劇院(由著名魔術師讓-歐仁·羅伯特-胡丁創立,胡迪尼的藝名就來源於他)表演懸浮魔術。梅里愛的助手水平地漂浮在半空中,這並非得益於CGI魔術,而是得益於當代魔術師保羅·基夫應斯科塞斯的要求挖掘出的維多利亞時代的技巧。

圖片來源:GETTY IMAGES