2024年是歷史上規模最大的選舉年之一,全球有數十億人參與投票。儘管選舉被認為是受保護的國際法下的內部事務,但國家間的選舉干預卻在增加。特別是,透過社交媒體進行的網路影響力行動(CEIO)——包括虛假資訊、錯誤資訊或“假新聞”——已成為各國需要應對的獨特威脅。

影響力行動最初在俄羅斯干預2016年美國總統大選後迅速引起公眾關注。此後,這些行動並未減弱。研究人員、政策制定者和社交媒體公司設計了各種方法來 противодействовать 這些 CEIO。然而,這需要首先了解這些行動是如何運作的,而這往往是缺失的。

當然,縱觀歷史,資訊一直被用作治國工具。孫子在2000多年前就提出“用兵之法,攻心為上”。為此,資訊可以影響、分散或說服對手相信戰鬥不符合他們的最佳利益。例如,在 20 世紀 80 年代,蘇聯發起了“傳染行動/丹佛行動”,旨在散佈謊言,聲稱艾滋病是在美國製造的。隨著網路空間的出現,此類影響力行動在範圍、規模和速度上都有所擴大。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠繼續存在。

網路末日的景象——包括災難性的網路事件,對通訊、電網、供水和其他重要基礎設施造成嚴重破壞,並導致社會崩潰——已經俘獲了公眾的想象力,並助長了許多政策討論(包括提及“網路珍珠港”)。

然而,網路行動可以採取另一種形式,即針對鍵盤後面的人,而不是透過程式碼操縱機器。透過網路空間進行的此類活動旨在改變受眾的思維和認知,最終目標是改變他們的行為。組織在敵對國家舉行政治集會將是動員(行為改變)的一個例子。因此,現代網路影響力行動代表了武裝衝突之外的國際競爭的延續。與可能入侵聯網系統的進攻性網路行動不同,關閉管道或中斷通訊,它們專注於“入侵”人類的思想。當外國勢力想要干預他國內政時,這尤其方便。

CEIO 透過建立自我維持的資訊迴圈來運作,這些資訊迴圈可以操縱公眾輿論並加劇兩極分化。正如我最近與一位合著者在《情報與國家安全》雜誌上論證的那樣,它們是“應用於地緣政治競爭而非戰爭條件下的“分而治之”的新形式”。

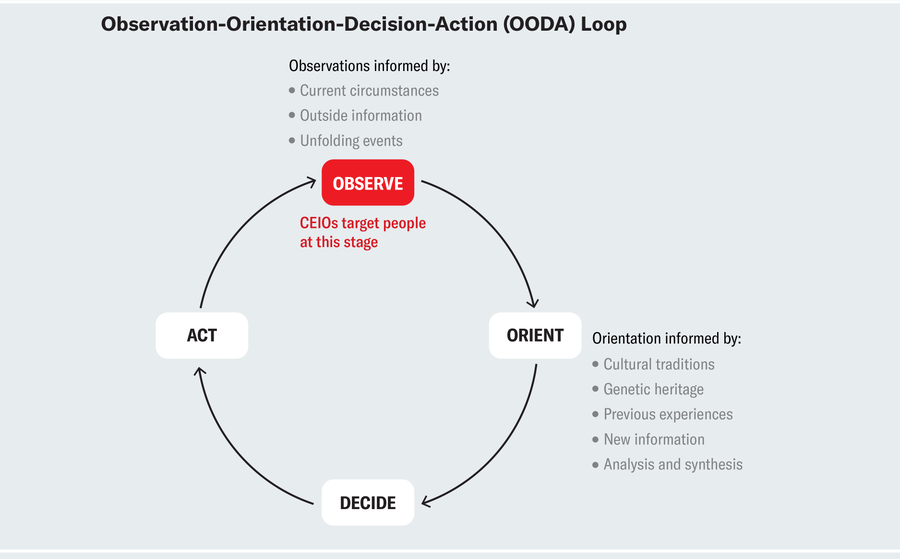

但這些行動是如何運作的呢?為了理解這一點,我們可以使用觀察-定向-決策-行動 (OODA) 迴圈的軍事概念,該概念廣泛用於戰略和戰術規劃。該模型有助於解釋個人如何做出與日常生活相關的決策:社會中的個人(我們)從我們的環境中獲取資訊(觀察),並因此做出戰略選擇。在空戰(近距離空中戰鬥)中,戰略選擇將導致飛行員的生存(和軍事勝利)。在日常生活中,戰略選擇可能是選擇最能代表我們自身利益的政治領導人。在這裡,透過在 OODA 迴圈的觀察部分注入額外資訊來改變觀察到的內容可能會產生重大影響。CEIO 的目標正是做到這一點,即在觀察階段向公眾的不同部分提供有針對性的資訊,旨在最終改變他們的行動。

Amanda Montañez;來源:John R. Boyd 的《A Discourse on Winning and Losing》;空軍大學出版社,2018 年

那麼 CEIO 如何使用社交媒體中斷 OODA 迴圈呢?網路影響力行動基於共同原則運作,可以透過識別-模仿-放大框架來理解。首先,“局外人”(惡意行為者)透過社交媒體微定向來識別目標受眾和分裂性問題。

在此之後,“局外人”可能會透過模仿來冒充目標受眾的成員,透過偽造身份來提高他們的可信度。2016 年俄羅斯在 Facebook 上進行的 CEIO 就是一個例子,它購買了廣告來針對美國受眾,這些廣告由聖彼得堡臭名昭著的“巨魔工廠”負責。在這些廣告中,巨魔冒充虛假身份,並使用了暗示他們屬於目標社會的語言。然後,他們嘗試透過旨在與目標受眾產生共鳴的資訊來實現影響力,從而提升群體歸屬感(以任何更大的假定社群(例如國家)為代價)。此類資訊可能採取傳統虛假資訊的形式,但也可能採用事實正確的資訊。因此,使用術語 CEIO 而不是“虛假資訊”、“錯誤資訊”或“假新聞”可能會提供更精確的分析。

最後,量身定製的資訊被放大,包括內容(增加和多樣化訊息數量)和增加目標群體數量。放大也可以透過跨平臺釋出來實現。

考慮一個例子:一位新入伍士兵釋出的帖子,他講述了自己在電視上看到 9 月 11 日事件的親身經歷,並表示正是這一事件激勵他參軍。這是“全國退伍軍人”Facebook 頁面分享的帖子。此帖子的內容可能完全是捏造的,而 VAN 可能在“現實生活中”並不存在。然而,這樣一個帖子雖然是虛構的,但可以具有情感上的真實感,尤其是在數字媒體平臺上以視覺方式呈現時。它可以用於除促進共同的愛國主義感之外的其他目的,具體取決於它連結到什麼內容以及透過什麼內容進行放大。

在其使用 Facebook 的 CEIO 中,俄羅斯網際網路研究機構透過旨在干預 2016 年選舉的專門定製的資訊,針對了美國國內不同的受眾,正如穆勒報告中所述。據報道,有 1.26 億美國人在 Facebook 上接觸到了俄羅斯為影響他們的觀點和投票所做的努力。不同的受眾聽到了不同的資訊,這些群體是使用 Facebook 的選單式微定向功能識別出來的。證據表明,Facebook 上俄羅斯購買的大部分廣告都針對非裔美國人,其資訊不一定包含虛假資訊,而是側重於種族、正義和警察等話題。在美國以外,據報道,俄羅斯還針對了德國以及英國。

為了有效地做出戰略決策,個人必須正確觀察他們的環境。如果觀察到的現實是透過分裂性的操縱鏡頭過濾的,那麼社會分歧的可控點(在健康的民主國家中是預期的)可能會變成潛在的不可控制的分裂。例如,對美國兩極分化的普遍強調忽略了一個現實,即大多數人的政治立場並不像他們認為的那麼兩極分化。即使沒有“假新聞”的幫助,對機構的信任也可能被破壞。

正如識別-模仿-放大框架所強調的那樣,誰可以合法參與辯論並尋求影響公眾輿論的問題至關重要,並且關係到正在觀察的“現實”是什麼。當技術允許局外人(外國惡意行為者)可信地冒充特定社會的合法成員時,操縱的潛在風險就會增加。

隨著大約全球 49% 的人口將在 2024 年參與選舉,我們必須 противодействовать CEIO 和選舉干預。理解模仿、識別和放大隻是起點。外國影響力行動將利用真實資訊來影響公眾輿論。我們必須深入思考這對國內政治事務意味著什麼。此外,如果網路空間提供訪問和匿名性,從而促進旨在影響受眾和影響選舉的影響力行動,那麼民主國家必須有效地限制對真實、合法使用者的訪問,同時忠於言論自由的原則。這是一項艱鉅的任務,是我們迫切需要undertake的任務。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。