西方文化長期以來珍視人人生而平等的觀念。但在現實世界中,我們的生活並沒有在平等的機會和資源上保持平衡。1894 年,作家阿納托爾·法朗士以諷刺的口吻指出了這種差異,他寫道:“法律以其莊嚴的平等性,禁止富人和窮人睡在橋下、在街上乞討和偷麵包。” 富人當然不需要這些東西,而窮人往往別無選擇。在過去的幾十年裡,經濟差距日益擴大,尤其是在美國。1976 年,美國最富有的 1% 的公民擁有該國 9% 的財富;今天,他們擁有大約 30% 的財富。這種趨勢在全球範圍內迴響。

對日益增長的窮人來說,其中一個後果是健康狀況惡化,而且原因不像您想象的那麼明顯。是的,較低的社會經濟地位(SES)意味著更難獲得醫療保健,居住在更容易患病的社群。而且,是的,隨著社會經濟地位階梯的較低層變得更加擁擠,患有醫療問題的人數也在攀升。這不僅僅是窮人健康狀況不佳,而其他人健康狀況稍好一些的問題。從頂端的埃隆·馬斯克開始,每向下一層階梯,健康狀況就會惡化。

社會經濟不平等與健康狀況不佳之間的聯絡不僅僅是簡單的獲得醫療保健和生活在更危險的環境中。沿著社會經濟地位/健康階梯,不到一半的健康變化可以用吸菸、飲酒和依賴快餐等風險因素,或保險和健身俱樂部會員等保護因素來解釋。在英國,由流行病學家邁克爾·馬莫領導的針對特定群體的風險的大型長期研究,即所謂的白廳研究,清楚地證明了這一點。此外,這種階梯或梯度存在於擁有全民醫療保健的國家;如果醫療保健的可及性是真正的原因,那麼全民醫療保健應該消除這種梯度。還有其他因素,一些非常強大的因素,必然與不平等有關,並能導致健康問題。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今世界塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

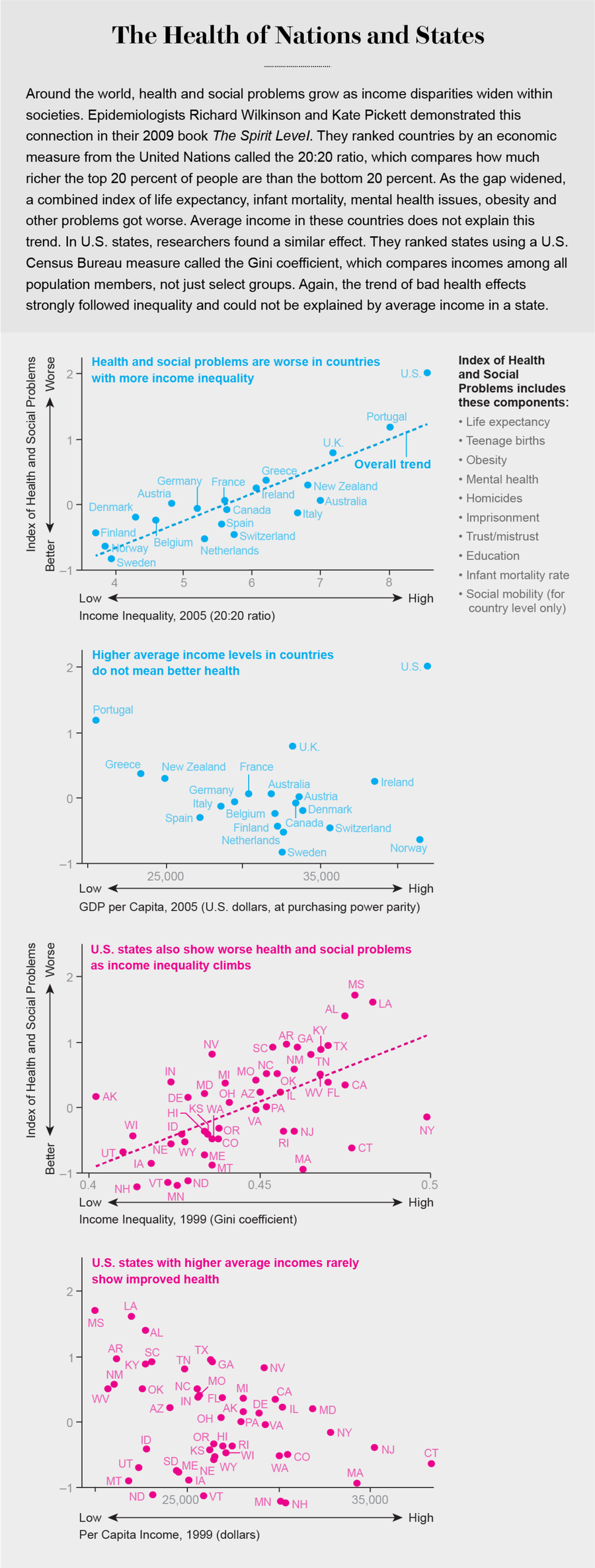

這個因素似乎是低社會經濟地位帶來的壓力重重的社會心理後果。加州大學舊金山分校的心理學家南希·阿德勒和她的同事們已經證明,人們對自己與他人相比的狀況的評價,至少與實際收入水平等任何客觀衡量標準一樣,能夠預測健康或疾病。研究表明,健康狀況不佳與感覺貧窮和實際貧窮一樣有關。英國諾丁漢大學的流行病學家理查德·威爾金森和英國約克大學的凱特·皮克特分別詳細描述了這一情況,他們指出,雖然貧困對健康不利,但在富裕中的貧困——不平等——在幾乎任何衡量標準上都可能更糟糕:嬰兒死亡率、總體預期壽命、肥胖、謀殺率等等。不斷被提醒你沒有的東西,會特別損害健康。

基本上,越不平等的社會,生活質量就越差。在各個國家和美國各州,更大的不平等,獨立於絕對收入水平,預示著更高的犯罪率,包括兇殺案,以及更高的監禁率。再加上孩子們在學校被欺負的比率更高、青少年懷孕更多和識字率更低。精神問題、酗酒和吸毒問題也更多,幸福感更低,社會流動性更差。而且社會支援也更少——陡峭的等級制度與滋養友誼的平等和對稱性是對立的。這種嚴峻的集體景象有助於解釋一個極其重要的事實,即當不平等加劇時,每個人的健康都會受到損害。

這就是問題影響到富人、有產者和無產者的地方。隨著不平等的加劇,他們通常會花費更多的資源將自己與橋下的世界隔離開來。我曾聽過不列顛哥倫比亞大學的經濟學家羅伯特·埃文斯稱之為“富人的分裂”。他們在封閉式社群、私立學校、瓶裝水和昂貴的有機食品上花費更多的資源。他們還向幫助他們維持地位的政客提供大量資金。建造厚牆以阻止一切壓力是很有壓力的。

瞭解這些心理和社會因素會影響疾病的生物學是一回事。證明這些壓力源如何在體內發揮作用則是另一回事。社會經濟地位和不平等是如何“深入皮膚”的?事實證明,研究人員在尋找答案方面取得了重大進展。我們已經瞭解了很多關於貧困如何影響生物學的知識,而日益擴大的不平等差距中,讓人們擔心的是貧困的一端。科學家們已經能夠追蹤從外部不平等到三個關鍵內部區域的生理聯絡:慢性炎症、染色體老化和腦功能。

沉重負擔

當洛克菲勒大學已故的布魯斯·麥克尤恩在 20 世紀 90 年代引入異位負荷的概念時,對疾病生物學的思考發生了革命性的變化。我們的身體不斷受到環境的挑戰,當我們應對這些挑戰並恢復到基線狀態或穩態時,我們就會保持健康。傳統上,這種觀點導致科學家們關注解決特定挑戰的特定器官。異位穩態有不同的視角:生理挑戰會在全身範圍內引發廣泛的適應。例如,感染的腳趾不僅會在腳尖產生炎症,還會導致從腹部脂肪中獲取的能量到嗜睡的腦化學等一切方面的更廣泛變化。隨著這種生物學上的磨損持續下去,會導致一系列身體部位的功能低於最佳狀態,這可能對健康造成的損害與單個器官嚴重出錯一樣。

加州大學洛杉磯分校的特蕾莎·西曼採納了這個想法,並在全身範圍內追蹤了它,測量了磨損的各種生物標誌物,包括血壓、膽固醇、血脂、體重指數、慢性高血糖的分子指標和應激激素水平的升高。她表明,這一組不同的測量指標可以有力地預測身體健康和死亡率。

西曼和其他人最近的研究將低社會經濟地位與沉重的異位負荷聯絡起來,因為身體在不斷地、徒勞地試圖恢復到正常的、無壓力的狀態。這些發現強調了一個重要的主題:雖然成年人的社會經濟地位可以預測異位磨損,但童年的社會經濟地位會留下更強烈的終生印記。低社會經濟地位使年輕人的身體更容易出現較早的“衰老”。科學家們還發現了保護因素。雖然在貧困社群長大加劇了低社會經濟地位與異位負荷之間的聯絡,但幸運地遇到一位有時間和精力進行高度養育的母親會減少不良影響。

信用:布萊恩·克里斯蒂設計

任何形式的壓力都可能產生這些影響。它不一定與金錢有關,但通常與社會環境有關。我自己與生活在東非稀樹草原上的狒狒的工作表明瞭這種影響。在狒狒群體中,動物在社會等級中的地位會產生或多或少的壓力。如果你是一隻地位較低的狒狒——一種社會壓力很大的情況——你的身體在分泌糖皮質激素(如皮質醇)等應激激素方面會出現不健康的異常。身體還會表現出性腺、心血管和免疫系統的不健康變化。

在動物和人類的等級制度中,這些壓力引起的改變透過一個關鍵過程影響健康:慢性炎症。很少有東西比炎症更能體現生物學雙刃劍的例子了。組織損傷後,炎症會控制損傷並啟動細胞修復。然而,慢性廣泛的炎症會在全身造成分子損傷,研究表明,它會導致從動脈粥樣硬化到阿爾茨海默病等疾病。最近的研究(包括我自己的關於神經系統炎症的研究)表明,慢性高壓力水平會促進慢性炎症。在人類中,童年貧困會使成年人身體的促炎設定點上調,炎症基因表達增加,以及諸如 C 反應蛋白等炎症標誌物水平升高,而 C 反應蛋白與心臟病發作的風險增加有關。

這些都是長期影響:大蕭條期間更多的經濟損失預示著六年後 C 反應蛋白水平更高。人類與生活在不平等環境中的其他靈長類動物也有這樣的脆弱性。杜克大學的珍妮·唐的研究表明,與群體中具有社會支配地位的動物相比,地位較低的恆河猴體內有更多的慢性炎症標誌物。這些研究強調了社會壓力因素和不健康的生物學之間的直接聯絡,因為這種聯絡發生在一種缺乏生活方式風險因素(例如,吸菸和飲酒率的增加)變化的物種中,而我們經常在處於低地位的人類身上看到這些風險因素。

過早的 DNA 老化

透過對老化的非常敏感的衡量標準,也取得了理解社會經濟地位/健康梯度進入身體的途徑的進展:端粒的狀況,端粒是染色體末端的 DNA 片段。

端粒有助於保持我們染色體的穩定——分子生物學家喜歡說,它們類似於鞋帶末端的塑膠帽,可以防止磨損。每次染色體被複制用於細胞分裂時,端粒就會縮短;當它們變得太短時,細胞就無法再分裂,並且它們會失去許多健康的功能。端粒縮短被酶端粒酶所抵消,端粒酶會重建這些尖端。因此,細胞端粒的狀態說明了其生物學“年齡”,而縮短的端粒會產生磨損、脆弱的染色體,似乎是分子版本的磨損。

端粒生物學在 2004 年由健康心理學家埃莉薩·埃佩爾和分子生物學家伊麗莎白·布萊克本(當時都在加州大學舊金山分校工作)領導的一項研究中與應激生理學相遇;布萊克本因其在端粒方面的開創性工作而於 2009 年獲得諾貝爾獎。他們檢查了 39 位每天都承受嚴重壓力的人:那些是慢性病兒童的照顧者。這項具有里程碑意義的發現是,這些照顧者體內白細胞的端粒縮短,端粒酶活性降低,並且蛋白質和酶的氧化損傷增加。(氧化會使端粒酶失效。)孩子的疾病持續的時間越長,女性報告的壓力就越大,她們的端粒就越短,即使在研究人員考慮了飲食和吸菸等潛在的混雜因素後也是如此。在人們體內,端粒通常以或多或少的恆定速度縮短,計算表明,這些女性的端粒比低壓力組的人衰老了大約十年,有時甚至更長。

這一發現引發了大量支援性研究,表明包括重度抑鬱症、創傷後應激障礙和種族歧視經歷在內的壓力源都會加速端粒縮短。毫不奇怪,較低的童年社會經濟地位也預示著成年後端粒較短;感知的糟糕社群質量、目睹或經歷暴力、家庭不穩定(如父母離婚、死亡或入獄)以及其他早期的不良地位特徵都與日後這些縮小的染色體末端有關。在貧困中度過童年,到中年時,你的端粒可能比那些擁有更幸運童年的人老大約十年。

因此,從整個身體系統的宏觀層面到單個染色體的微觀層面,貧困都能以某種方式產生損耗。大多數關於端粒長度的研究都將“貧困”與“非貧困”進行比較,就像比較異位負荷的研究一樣,但少數研究考察了整個不平等現象,一步步地降低社會經濟地位,結果表明,社會經濟地位每下降一個臺階,這些衰老的生物標誌物很可能就會惡化。

失控

根據最近一系列神經生物學研究,滑下這些臺階也會改變大腦和行為。我的實驗室花了超過四分之一個世紀的時間來研究持續壓力對齧齒動物、猴子和人類大腦的影響。與其他實驗室一起,我們瞭解到,一個熱點是大腦中對學習和記憶至關重要的區域——海馬體。持續的壓力或暴露於過多的糖皮質激素會降低海馬體的興奮性、收縮神經元之間的連線並抑制新神經元的產生,從而損害記憶。在杏仁核(一個對恐懼和焦慮至關重要的腦區),壓力和糖皮質激素會加劇這兩種反應。與在海馬體中抑制反應不同,在這個促進恐懼的區域,它們會增加興奮性並擴大神經元連線。這些發現共同解釋了為什麼創傷後應激障礙會導致海馬體萎縮和杏仁核增大。另一個受影響的區域是中腦邊緣多巴胺系統,它對獎勵、預期和動機至關重要。慢性壓力會擾亂該系統,導致易患抑鬱症的快感缺失和對成癮的脆弱性。

糖皮質激素的轟擊也會影響前額葉皮層(PFC),它是長期計劃、執行功能和衝動控制的關鍵。在前額葉皮層中,社會壓力和升高的糖皮質激素會削弱神經元之間的連線,使它們更難進行交流。髓鞘形成(絕緣神經元之間電纜的過程,從而幫助它們更快地傳遞訊號)會受到損害。該區域的總體細胞體積會下降,並激活慢性炎症。

資料來源:Jen Christiansen;資料來源:《精神層面:為什麼更大的平等使社會更強大》。Kate Pickett 和 Richard Wilkinson。布魯姆斯伯裡,2009 年;美國商務部經濟分析局(美國人均收入資料);《2007/2008 年人類發展報告:應對氣候變化:分裂世界中的人類團結》。聯合國開發計劃署,2007 年(人均 GDP 資料)

當前額葉皮層以這種方式受損時會發生什麼?會做出糟糕的、衝動的決定。考慮一下“時間貼現”:當在即時獎勵和等待後更大的獎勵之間進行選擇時,等待的吸引力會隨著等待時間的增加而下降。前額葉皮層通常很擅長對抗這種目光短淺的行為。但是壓力會加劇時間貼現;累積的壓力越大,在需要延遲滿足的實驗中,前額葉皮層的啟用就越少。對於陷入不平等的人來說,不太活躍的前額葉皮層使得大腦更難選擇長期健康而不是即時快樂。這種神經學效應可能解釋了為什麼與壓力較少的人相比,生活壓力更大的人體重會增加、吸菸和飲酒更多。

這些在前額葉皮層的變化也會發生在兒童身上。在單獨的研究中,賓夕法尼亞大學的 Martha Farah 和加州大學舊金山分校的名譽教授 W. Thomas Boyce 觀察到,社會經濟地位較低的幼兒園兒童通常具有升高的糖皮質激素水平、較薄且較不活躍的前額葉皮層,以及較差的依賴前額葉皮層的衝動控制和執行功能。隨著孩子們年齡的增長,這些影響會增加。到了青春期,較低的社會經濟地位預示著前額葉皮層的體積較小。到了成年期,較低的社會經濟地位預示著更陡峭的時間貼現決策。

其中一些觀察結果提出了一個棘手的先有雞還是先有蛋的問題。大腦的變化可能導致糟糕的選擇,而這反過來又會導致更深的貧困,而不是反過來。但研究表明,因果關係是反向的,社會經濟地位和不平等首先影響前額葉皮層的功能,然後才會發生其他不好的事情。

例如,幼兒園兒童的社會經濟地位預示著他們的前額葉皮層功能;很少有五歲的孩子會因為把工資浪費在喝酒和賭馬而陷入貧困。進一步的證據來自不列顛哥倫比亞大學的趙嘉穎及其同事在 2013 年進行的一項研究。他們研究了印度農民,他們的經濟狀況會隨著季節的變化而變化。隨著個人的社會經濟地位從播種季節最貧困到收穫後最富裕,前額葉皮層的功能也隨之改善。

對我來說,最重要的證據來自這樣一項研究,其中透過實驗設計降低了人們的社會經濟地位感。之後,這些人做了更嚴重的時間貼現。在 2012 年的一項研究中,受試者玩了一場機會遊戲,彼此之間的起始資源量不同。“貧困”的受試者變得更有可能借貸未來的收入,並且不太注意關於遊戲策略的有用線索。

在另一項研究中,被提示想象財務損失情景(與中性或有利的情景相比)的受試者,在不相關的任務中進行了更陡峭的時間貼現。在其他研究中,受試者透過思考昂貴的汽車維修來引發對財務負擔的想象;高社會經濟地位的受試者的認知功能沒有變化,但較貧窮的受試者的認知功能下降了。

為什麼一種短暫的較低社會經濟地位感會誘發與現實世界中較低社會經濟地位相關的認知變化?一種解釋是,這是一種理性的反應,因為如果你幾乎買不起雜貨,就很難考慮為老年儲蓄。貧困使未來成為一個不太相關的場所。

但還有一種強大的與壓力相關的解釋:長期計劃和衝動控制會使前額葉皮層疲憊不堪。用繁瑣的依賴前額葉皮層的任務增加受試者的認知“負荷”,他們會更有可能在飲食上作弊。或者你可以(科學家們已經這樣做了),透過用零食引誘節食的受試者來增加認知負荷,然後他們在依賴前額葉皮層的測試中表現更差。這在多大程度上代表前額葉皮層的字面上的代謝“耗竭”與動機下降尚不清楚。

無論如何,較低的社會經濟地位會造成分散注意力和令人疲憊的長期財務擔憂。當您擔心支付房租時,很難在心理任務中表現出色,例如減去一系列數字或更重要的控制飲酒的任務。汽車維修研究中的一項發現支援了這種解釋。當受試者考慮維修成本可以忽略不計時,社會經濟地位較低和較高的受試者在認知任務中表現同樣出色。

當然,我們需要更好地瞭解不平等的生物學後果,並學習更好的方法來治癒其對健康的損害。但坦率地說,現在我們已經知道很多了。我們知道的情況足以引發對這種情況的道德憤怒。如果兒童出生在貧困家庭,那麼在他們開始學習字母時,他們就會有患病的傾向,這太可惡了。它不應該要求我們測量炎症或染色體的長度來證明這是錯誤的,但如果它真的需要,那麼這種科學就會更有力量。