2016年秋季,北達科他州農村地區的一場環境抗爭登上了世界頭條。當地的 Standing Rock Sioux 部落和氣候活動家與達科他輸油管道的公司和政府支持者對峙,該管道正在建設中,旨在將石油從該州的巴肯頁岩油田輸送到伊利諾伊州的一個終端。私人保安人員對抗議者放出攻擊犬,警察在冰凍天氣中用水炮襲擊他們。

該部落擔心,管道在密蘇里河沿岸的一個水庫下穿過時發生洩漏會汙染其供水。氣候活動家加入了抗議活動,以反對加劇化石燃料的開採。這個耗資 38 億美元的專案支持者辯稱,與透過鐵路運輸石油的替代方案相比,該專案將為石油行業節省資金,而且其建設將為當地經濟帶來具有乘數效應的就業機會。由於石油價格是在世界市場上設定的,因此成本節省不會意味著消費者價格降低,但會為生產者帶來更高的利潤。

到 2016 年 12 月,美國陸軍工程兵團宣佈將拒絕批准管道穿越,這一決定在抗議者的營地中引起了歡呼。但在 2017 年 1 月就職四天後,唐納德·特朗普總統推翻了這一裁決,幾個月後,石油開始流動。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這場戰鬥反映了一個似乎是基本的事實:當可能從使用或濫用環境中獲益的人在經濟和政治上比可能受到傷害的人更強大時,這種不平衡會助長環境退化。而不平等越嚴重,損害就越大。此外,權力較小的人最終會承擔不成比例的環境損害。

我們在周圍隨處可見這種情況。汙染嚴重的發電廠和危險廢物傾倒場位於貧困社群。飲用水雜質困擾著少數族裔社群。但是,權力和環境退化之間的這種關係是否始終成立?如果是這樣,為什麼?我們能對此做些什麼?在 Standing Rock,對立雙方之間的平衡很接近;特朗普的當選足以傾斜天平。但這次經歷,以及權力平衡方面的一些其他轉變,為了解如何透過努力減少經濟和社會不平等不僅對人民有利,而且對環境也有利,提供了經驗教訓,甚至希望。

不平等程度越大,危害越大

關於社會權力和環境退化之間聯絡的研究始於 1990 年代。經濟學家報告說,他們發現了汙染與人均收入之間呈倒 U 形關係。他們將空氣和水汙染繪製在圖表的 y 軸上,將平均收入繪製在 x 軸上,比較了數十個國家。隨著收入從 0 美元增加到高達每年約 8,000 美元的轉折點,汙染最初有所增加。但在此之後,隨著收入進一步增加,汙染有所減少。這被稱為環境庫茲涅茨曲線,因為它與經濟學家西蒙·庫茲涅茨在 1955 年的一項研究中發現的不平等與平均收入之間的關係相似。

環境庫茲涅茨曲線似乎為日益增長的生產和消費必然導致更多環境破壞的黯淡假設提供了喘息之機。也許人類不像環境歷史學家羅德里克·納什曾經說過的那樣,是一個“癌性”物種,其增長“危及更大的整體”。分析師們展開了一場激烈的辯論,一方認為經濟增長是解決環境困境的方案,另一方仍然認為經濟增長是問題的癥結所在。

我沒有被任何一方說服。也許那是因為在我 20 多歲的時候,我曾在孟加拉國的一個村莊裡與世界上一些最貧窮的人一起生活。那次經歷讓我深刻理解到,人類社會不能僅僅用人口或人均資料來概括。許多孟加拉國人捱餓,但不是因為這個國家人口過多或人均食物太少。每個人都有足夠的食物,但社群之所以捱餓,是因為窮人缺乏在市場上購買食物的購買力,也缺乏透過其他手段獲取食物的政治權力。經濟學家阿馬蒂亞·森在他的 1981 年出版的著作《貧困與饑荒》中解釋說,饑荒通常源於類似的現實。財富和權力的分配不平等似乎是社會如何運作和失靈的核心。

在思考最初的和環境庫茲涅茨曲線時,我想到不平等,而不是人均收入,可能是環境退化的根本原因:兩者似乎同時上升和下降。噹噹時的博士生馬里亞諾·托拉斯和我於 1998 年重新分析環境庫茲涅茨曲線資料時,我們發現成人識字率較低、政治權利和公民自由較少以及收入不平等程度較高的國家(我們認為這些是權力分配更不平等的指標)往往有更嚴重的空氣和水汙染。在我們控制了這些指標之後,人均收入的明顯影響減弱了,對於某些汙染物,這種影響完全消失了。我們還發現,更大的不平等與更少的清潔飲用水和衛生設施有關,這兩者對於環境和人類福祉都至關重要。

在 1999 年的一項後續研究中,我和我的合作者考察了美國 50 個州。我們分析了州環境政策的力度與權力分配之間的關係,使用選民參與率、完成高中學業的成年人比例、稅收公平性和醫療補助獲取率作為代理指標。我們發現,更大的不平等與較弱的環境政策有關,而較弱的政策與更大的環境壓力和較差的公共健康有關。這些結果表明,不平等對健康產生不利影響的途徑不僅包括生理壓力、暴力和獲得醫療保健的機會減少(所有這些都已由公共衛生研究人員記錄在案),還包括對環境的影響。

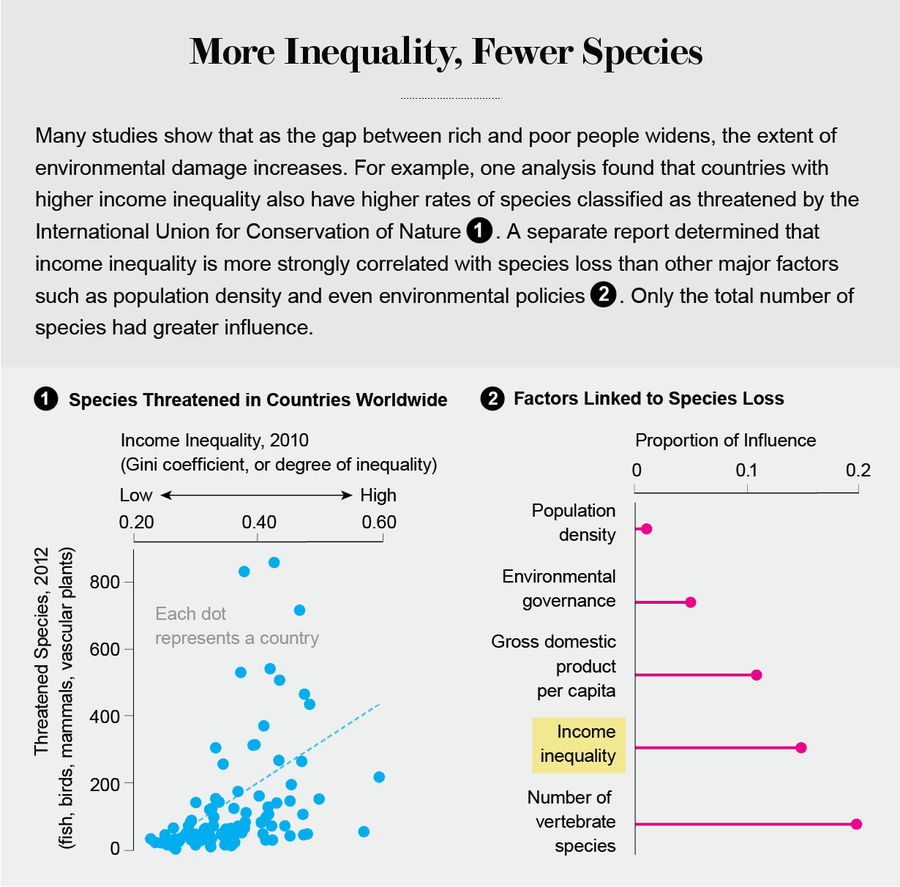

來源:Jen Christiansen;資料來源:“不平等與環境可持續性”,作者 S. Nazrul Islam。《聯合國經濟和社會事務部工作檔案》第 145 號。聯合國,2015 年 8 月(物種受威脅的數量);“經濟不平等如何預測生物多樣性喪失的跨國分析”,作者 Tim G. Holland、Garry D. Peterson 和 Andrew Gonzalez,《保護生物學》,第 23 卷,第 5 期;2009 年 10 月(與物種喪失相關的因素)

最初對我們發現的反應非常冷淡。在 1990 年代,當自由市場和放松管制盛行時,對不平等的擔憂被拋在一邊,被認為是過時的,甚至可能是頭腦簡單的。一位評論員聲稱我是在“鞭打死馬”。

然而,在 2000 年代,不平等再次成為一個核心政治問題。“1%”的人與其他人之間日益擴大的差距、卡特里娜颶風給新奧爾良低收入居民造成的巨大損失以及 2008 年金融危機後隨之而來的經濟混亂,都幫助它重新提上議程。與此同時,越來越多的證據表明,更集中的財富和政治權力會導致更糟糕的環境績效,而不僅僅是在空氣和水汙染方面。研究人員發現,在收入分配更不平等的國家,受到滅絕或瀕臨滅絕威脅的動植物比例更高。腐敗程度較高的國家,森林砍伐率更高。收入不平等等級較高的工業化國家,用於環境研究和開發的公共支出以及環境創新專利數量較少。更嚴重的不平等也與更高的人均碳排放量和單位國內生產總值碳排放量有關。

當我們考慮到不平等程度較低時,人們能夠更好地保護賴以生存的空氣、水和自然資源時,這些發現就變得有意義了。保護環境和減少不平等是攜手並進的。

權力至上

任何導致環境退化的活動都會產生贏家和輸家。該活動使某些人受益,否則沒有人會追求它。而有些人承擔成本,否則退化就不會被視為一個問題。這就提出了一個基本問題:為什麼那些從這些活動中獲益的人可以將環境成本強加給他人?

有三種可能的答案,所有這些答案都與權力差距有關。一種是成本被推遲,由子孫後代承擔,他們今天不在這裡為自己辯護。在這種情況下,當我們想到氣候變化的長期影響時,保護環境的唯一方法是我們這些活著的人對那些“面容尚在地下,未來國家尚未出生的人”(用易洛魁聯盟憲法的話說)承擔責任。

第二種可能性是,受害人沒有意識到自己受到傷害,或者不知道傷害來自哪裡。例如,他們可能意識到自己的孩子生病了,但不知道這種疾病可以追溯到附近煉油廠或發電廠的排放。在這種情況下,解決方案在於更好地獲取知識,特別是保證公眾瞭解環境危害及其來源的政策。

最後一種可能性是,即使人們非常清楚自己正在承受環境成本的衝擊,並且知道來源,他們也缺乏足夠的經濟和政治權力來在關於環境使用和濫用的社會決策中佔上風。Standing Rock 就是一個例子。在這種情況下,解決方案是改變權力平衡。

影響環境的政府決策通常會援引成本效益分析:可以獲得多少收益,成本是多少?在這種計算中,經濟權力(也稱為購買力)起著關鍵作用。擁有更多美元的人實際上擁有更多的“選票”。

當可能受到傷害的人幾乎沒有或根本沒有政治權力時,決策者可以最大限度地減少或忽視成本。一個極端的例子是美國環境保護署在特朗普政府領導下為廢除清潔電力計劃所做的成本效益案例。它將美國境外所有氣候影響的價值定為零,理由是對非本國人民的危害不應在美國氣候政策的制定中考慮。

購買力和政治權力往往是相關的:擁有更多美元的人通常擁有更多的政治影響力,反之亦然。它們的共同影響可以用我稱之為權力加權社會決策規則的概念來描述。這意味著分配給環境退化活動的成本和收益的權重取決於那些活動歸屬的人的權力。當那些從環境退化活動中受益的人與那些受到傷害的人相比,既富有又強大時,社會決策會偏袒贏家而不是輸家。貧富之間以及權力更大者和權力更小者之間的不平等程度越大,環境退化的程度就越大。

權力不平等也加劇了對子孫後代的忽視和對環境成本知識的缺乏。當不平等程度很大時,極端貧困者的日常生存需求可能會掩蓋對明天的擔憂;在非常富有的人中,對他們的統治最終會結束的恐懼可能會助長對自然資源的竭澤而漁的態度(例如,在菲律賓的費迪南德·馬科斯和印度尼西亞的蘇哈托等獨裁者的統治下,1960 年代和 1970 年代東南亞的掠奪性森林砍伐)。當不平等程度很大時,窮人更可能缺乏獲取資訊的途徑,包括關於他們遭受的環境危害的性質和原因的資訊。

我贏你輸

權力加權社會決策規則不僅預測更大的不平等會導致更大的環境危害,而且還預測危害將集中在財富和權力譜系底層的社群。在這些地方,環境成本在決策者眼中的權重較低。種族和民族少數群體以及低收入社群面臨的風險最大。Standing Rock 保留地,2016 年超過 40% 的居民生活在聯邦貧困線以下(是全國平均水平的三倍),在這兩個方面都很脆弱。

與此同時,環境退化活動帶來的好處——生產者更高的利潤和消費者更低的價格——集中在經濟譜系的上層。利潤流向股東和企業高管,他們通常相對富裕。消費者支出越多,他們從更低的價格中獲得的收益就越多,這再次為富裕階層帶來了更大的好處。

這並不是說富裕的人不想要清潔和安全的環境。但在很大程度上,環境質量是經濟學家所說的非純公共物品。並非每個人都能平等地獲得它。富裕的人有能力住在更清潔的地方,購買瓶裝水和空調,並獲得更好的醫療保健。他們還可以更有效地反對將環境危害安置在他們的社群中。由於與環境危害的距離更遠,他們更容易忽視它們。即使他們無法完全逃脫環境退化的後果,他們也會權衡相對較小的成本份額與相對較大的收益份額。

在北達科他州,當地美洲原住民對飲用水供應受到汙染的擔憂,演變成一場反對公司和政客比服務不足的社群擁有更大權力的全國性抗議。來源:Jim Watson/法新社/蓋蒂圖片社

環境不公正

自 1980 年代以來,研究人員系統地記錄了美國種族和民族少數群體以及低收入社群不成比例地暴露於環境危害的情況。社會學家羅伯特·布拉德最早的研究之一考察了休斯頓危險廢物場地的空間分佈,發現它們主要位於黑人社群。

隨後的研究揭示了該國許多地區類似的模式:種族和民族與環境危害的鄰近程度和暴露程度密切相關。在多元分析中,種族和民族被證明是比低收入更強的汙染暴露預測指標,這證明了種族主義在美國權力分配中的持久顯著性。受災最嚴重的社群往往是種族和階級劣勢交織的社群。

研究人員還調查瞭如何解釋這些相關性。引起爭議的一個問題是時間安排:危險設施從一開始就選址在財富和權力較少的社群嗎?還是在設施選址後,較富裕的居民搬走,財產價值下降,較貧窮的人搬進來?直接探討這個問題的研究相對較少,但那些研究發現,強有力的證據表明,這些有毒設施從一開始就選址在權力較小的社群。證據還表明,在較富裕的人在設施建成後離開的情況下,這種趨勢在選址之前就已經開始,這表明轉型中的社群更容易受到環境危害的影響。

不成比例的汙染暴露尤其傷害兒童,導致嬰兒死亡率更高、出生體重更低、神經發育障礙發生率更高、哮喘發作更頻繁和更嚴重以及學校考試成績更低。在成人中,暴露與因疾病和需要照顧生病的孩子而損失的工作日有關。隨著時間的推移,這些健康影響會加劇使社群更容易受到環境危害的不平等現象。

儘管影響對高危社群最為嚴重,但它們往往會蔓延到更廣泛的人群。例如,美國沿種族和民族界線進行更多住宅隔離的大都市區,每個人的空氣汙染癌症風險往往更高,而不僅僅是有色人種。在工業空氣汙染暴露方面,種族和民族差異在全國排名前 5% 的城市中,非西班牙裔白人的平均暴露量明顯高於那些汙染差異較小的城市。環境正義對每個人都有好處。

環境不平等現象隨處可見。在英格蘭和荷蘭,較貧窮和非白人社群的空氣中顆粒物和氮氧化物濃度較高,這會加劇呼吸系統問題。在德里,居民呼吸著世界上最髒的空氣,窮人住在一些汙染最嚴重的社群。他們還花更多時間在戶外工作,包括在道路沿線,那裡的空氣汙染負荷最為嚴重。他們負擔不起空調或空氣清淨機。與此同時,他們從發電、交通和其他造成汙染的行業中獲得的利益較少。

權力加權社會決策規則也在國際範圍內運作。環境危害被不適當地強加給最貧窮的國家。在 1991 年的一份備忘錄中,時任世界銀行首席經濟學家的勞倫斯·薩默斯寫道,“將大量有毒廢物傾倒在工資最低的國家的經濟邏輯是無可挑剔的”,因為那裡的疾病和死亡造成的收入損失將是最低的。他的說法可能帶有諷刺意味,但環境實踐往往遵循這個劇本。每年,數百萬噸有毒廢物從先進工業國家運往非洲、亞洲和拉丁美洲的低收入國家。

《控制危險廢物越境轉移及其處置的巴塞爾公約》是一項於 1992 年生效的國際環境協議,但事實證明,它不足以阻止這種流動。從產生廢物的經濟活動中獲益的人與承擔廢物處置成本的人之間的距離,給“眼不見,心不煩”這句諺語賦予了新的痛苦含義。

新環保主義

那麼,我們能做些什麼來減少社會和環境不平等,從而減少對人類和地球的危害呢?不平等與環境之間的關係是雙向的。減少財富和權力分配的不平等有助於帶來更綠色的環境。而推進清潔和安全環境權利的努力有助於實現更大的平等。這兩者的關鍵都是積極動員變革。

20 世紀的美國環保主義旨在保護自然免受人類的侵害。開明的精英通常認為自己是自然的捍衛者,免受不負責任的大眾的侵害。從那裡,很快就假定了環境保護與廣泛的經濟福祉之間存在不可避免的權衡。

在 21 世紀,我們正在見證新環保主義的興起。其目的是保護面臨來自從退化中獲利的人的傷害的個人。這兩方之間的權力平衡會隨著時間推移而改變。當來自全國各地的氣候活動家加入 Standing Rock 的美洲原住民,捍衛他們獲得清潔和安全環境的權利時,權力平衡的天平開始移動。抗議者在過去全國範圍內爭取平等權利和環境保護運動的成就基礎上,在 2020 年再次接近阻止一項數十億美元的企業,當時一位聯邦法官命令陸軍工程兵團對管道進行新的環境審查。2021 年的一項裁決允許管道在審查期間繼續運營,預計審查將於 2024 年最終完成。

同樣,在華盛頓州,活動家成功阻止了一個擬議的煤炭出口碼頭,該碼頭本將成為該國最大的碼頭,保護了部落社群的土地和水域。2016 年在蒙大拿州,黑腳族贏得了取消 23,000 英畝土地上的能源租約,這是一場長達 30 年的鬥爭的頂峰。

不平等與環境之間的密切聯絡導致人們日益認識到,如果我們想重新平衡人類與自然的關係,我們也需要重新平衡我們彼此之間的關係。