2020年1月30日,一位業餘衛星觀察員發推文說:“有些東西可能值得關注。” 一顆俄羅斯的“宇宙2542”號檢查衛星正在美國“USA 245”號間諜衛星附近“徘徊”,他寫道,“當我打字時,偏移距離在150到300公里之間變化。” 然後“USA 245”號調整了軌道以避開“宇宙2542”號,而“宇宙2542”號反過來又調整了自己的軌道以再次靠近。“這都是間接證據,”觀察員寫道,“但大量的情況表明,一顆已知的俄羅斯檢查衛星目前正在檢查一顆已知的美國間諜衛星。”

研究空間技術的天體物理學家勞拉·格雷戈看到了這些推文;她說,她對衛星進行編目,因此她一直在閱讀業餘觀察員的通訊,“自從推特發明之前就開始了。” 一個國家的衛星跟蹤另一個國家的衛星,這正是像格雷戈這樣擔心太空戰爭的人所擔心的。太空戰爭不是 戰士在太空中互相射擊。也不是來自所有軍事高地的最高點:“衛星不會‘投擲’炸彈,”格雷戈說,“而且不比其他轟炸方式更快、更好或更便宜。” 太空戰爭是對衛星的戰爭。“宇宙2542”號可能配備了干擾或破壞“USA 245”號或將其炸成碎片的裝置。如果它這樣做了,美國可能會進行報復,也許會摧毀俄羅斯的航天器,我們可能會發生一場太空戰爭。然後,哪些衛星,以及文明賴以生存的哪些服務會被摧毀呢?

對於美國而言,太空戰爭可能比任何其他國家都更具破壞性。該國嚴重依賴其衛星傳輸GPS、信用卡交易、醫院系統、電視臺、天氣預報的訊號;這樣的例子不勝列舉。但它比任何其他國家都更依賴其軍事衛星進行通訊和監視。所有衛星——明亮且以可預測的公共軌道移動——本質上都是坐以待斃的獵物,幾乎不可能防禦;太空戰爭是軍方所謂的“進攻主導”。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

美國軍方應對脆弱性的解決方案當然是軍事手段。去年12月,美國國防部建立了太空部隊,稱俄羅斯和中國已將“太空武器化”,太空現在是一個“作戰領域”。太空部隊的職責是保護美國衛星並對對手的不良行為做出回應。

當時的太空部隊負責人約翰·雷蒙德將軍嚴厲地告訴《時代》雜誌,“宇宙2542”號“有可能在太空中製造危險局面”。但“宇宙2542”號的跟蹤最終並沒有引發太空戰爭。格雷戈和業餘觀察員都不知道“宇宙”在做什麼,但他們最好的猜測是,這有點像俄羅斯拖網漁船在靠近美國海軍艦艇時所做的事情:惹惱,或在可能的情況下恐嚇,並看看他們能看到什麼。無論如何,3月中旬,這位業餘觀察員發推文說,“USA 245”號進行了一次小機動,“這將使其在數千公里的距離上停留數週甚至數月”,之後“宇宙2542”號就自行離開了。在它離開之前,格雷戈補充了自己的推文:“現在是就多近才算太近達成一些共識的好時機。”

格雷戈在憂思科學家聯盟工作,這是一個非營利組織,是關注太空戰爭的三個世界——非政府組織(NGO)、軍事和外交——的一部分。在她看來,阻止太空戰爭的最佳方法是達成一項國際協議,以防止或限制太空戰爭。到目前為止,談判在國際政治中陷入僵局。格雷戈說,外交官從不快速工作,但目前他們正在“外交泥潭中嬉戲”,但沒有取得太大進展。

因此,我們現在的情況是,一場不斷升級的太空戰爭可能會帶來確定且無法估量的平民後果。然而,外交努力一直缺乏活力,軍方的反應聽起來既具有侵略性又具有保護性。“我不知道太空戰爭是否迫在眉睫,”情報界軍備控制監測工作30年的資深人士約翰·勞德說,“但有些趨勢使太空變得更加危險。它並沒有迫在眉睫,但它正以驚人的速度向我們靠近。”

太空珍珠港

幾乎從衛星出現以來,就有了對抗衛星的武器和追蹤衛星的網路。當然,第一顆衛星是“人造衛星1號”,由前蘇聯於1957年10月4日送入軌道。 “人造衛星”及其後繼者立即被業餘愛好者用相機追蹤;到1959年2月,國防高階研究計劃局建立了第一個衛星監視網路。第一種反衛星武器是“高處女座”導彈,由美國於1959年9月22日發射。1963年,前蘇聯測試了第一種“衛星戰鬥機”;在1968年的一次測試中,另一架衛星戰鬥機進入了與前蘇聯目標衛星相同的軌道,機動到其旁邊並爆炸。

在這個充滿活力的開端之後,美國和前蘇聯將注意力從太空戰爭轉向冷戰的核平衡。安全世界基金會的布賴恩·韋登說,美國在隨後的幾十年裡建造了“功能極其強大、耗資數十億美元且執行非常非常良好”的衛星。“但它們在建造時並沒有考慮到會有對手對它們做些什麼。” 他說,一旦蘇聯解體,“美國認為它將在太空中永遠佔據主導地位。”

2001年,太空戰爭在美國議程上短暫出現,當時一個安全委員會的報告(由唐納德·拉姆斯菲爾德在離開擔任國防部長之前領導)警告了美國的脆弱性,幷包括了著名的短語“太空珍珠港”。當時的空軍專案主管道格拉斯·洛弗羅開始倡導建立一種太空部隊,但“9/11事件發生了,每個人都忘記了太空,”他說。

與此同時,格雷戈說,法國、日本、英國和印度已經發射了自己的衛星,更多的國家已經建造、購買或運營了由其他國家發射的衛星。在阿拉巴馬州的邁克·羅傑斯和田納西州的吉姆·庫珀兩位眾議員(他們都在眾議院軍事委員會任職)的幫助下,洛弗羅和其他官員一直在推動建立軍隊的太空部門,但直到2019年12月,太空部隊才透過總統的命令建立。“神奇的是,我們復活了,”洛弗羅說。

這種突然性意味著,在一段時間內,太空部隊在言辭上很強硬,但在具體細節上卻很薄弱,並且受到了網際網路上人們的嘲諷。它的公眾形象並沒有得到改善,因為它的第一個官方行動是設計制服(迷彩服,即使是那些戰場在電腦前計程車兵)和徽標(美國空軍和國家偵察局的徽章以及《星際迷航》都共有的三角翼)。然而,到6月,太空部隊及其作戰司令部美國太空司令部正在招募精通技術的人員;與國際盟友協調;決定購買哪些技術;並進行戰爭遊戲模擬,在模擬中,各團隊互相攻擊、反擊和智勝。太空戰爭“不一定是不可避免的,”太空司令部的一個組成部分——聯合特遣部隊-太空防禦指揮官托馬斯·詹姆斯准將說,“但這非常嚴肅,我們非常重視它。”

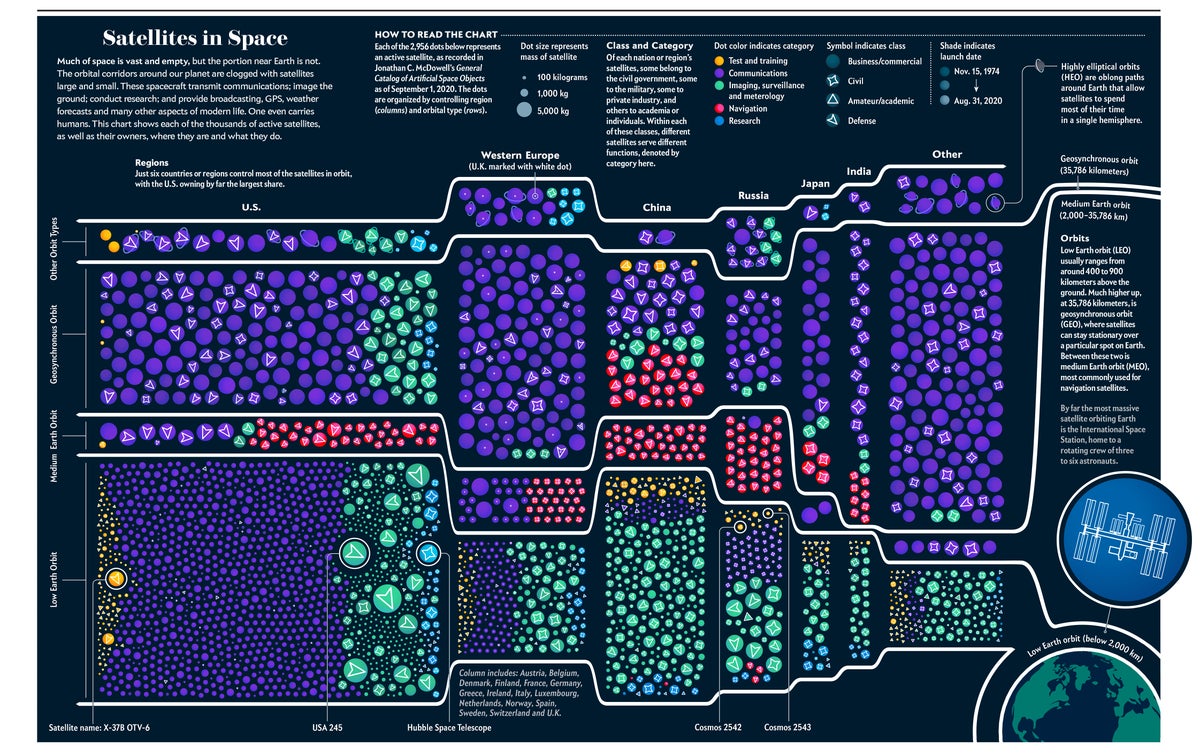

圖片來源:Nadieh Bremer 圖表;來源:Jonathan C. McDowell,《人造空間物體通用目錄》,1.1.5版;2020年9月 https://planet4589.org/space/gcat/

進攻與防禦

任何攻擊衛星的人都可以從種類繁多的武器選單中進行選擇。最引人注目的選擇是所謂的直接上升式反衛星武器,或DA-ASAT,這是一種從地球發射的導彈,可以炸燬航天器。自冷戰以來,美國和俄羅斯就擁有DA-ASAT導彈。中國和印度都用DA-ASAT對其自身衛星進行了測試。俄羅斯最近的一次測試是在今年4月。

攻擊衛星的另一種選擇是可機動衛星,如“宇宙2542”號,它可以接近另一個國家的飛行器。衛星經常使用小型發動機移動以確保安全,例如避開太空碎片,可機動衛星可以用於加油或維修。但可機動衛星可能是兩用的,同樣能夠與其他衛星碰撞,或監視或擊落它們。在過去的幾年裡,美國和俄羅斯都使用衛星部署了較小的子衛星,這些子衛星四處遊蕩:“宇宙2542”號發射了“宇宙2543”號,後者也跟蹤了“USA 245”號。美國擁有X-37B,這是一種較小的、機器人版的太空梭,它通常做一些秘密的事情,包括髮射子衛星。這些子衛星可以做些什麼而母衛星不能做的事情也是秘密,因此尚不清楚:韋登說,我們對它們的瞭解僅限於我們所看到的。

與此相反,我們看不到的一種太空戰爭技術是電磁輻射。衛星可以攜帶裝置來干擾其他衛星與地面站的通訊,或者它們可以發動欺騙攻擊,欺騙其他衛星傳遞錯誤的資訊。美國、中國和俄羅斯經常干擾其他國家與導航衛星的連結。衛星或地面上的雷射可以使間諜衛星的成像感測器眼花繚亂或失明,儘管究竟誰擁有哪種具有哪些功能的雷射技術,再次是保密或未知的。

在所有這些敵對行動中,美國有很多損失。在約3200顆功能衛星中,美國擁有1327顆。其中,935顆是商業衛星,提供廣播和安全的全球通訊。大約200顆美國衛星是政府和科學衛星,它們收集資料以預測颶風、監測乾旱、觀察大陸的蠕變,並像哈勃太空望遠鏡一樣,瞭解宇宙。剩下的少數是軍事和情報衛星,其中大多數用於通訊——例如,部隊的指揮和控制,或無人機的指揮——以及間諜活動。這些衛星共同構成了現代文明。它們提供全球每個人都依賴的網際網路接入和GPS導航和授時訊號,並支援從銀行到食品供應、電網、交通運輸、新聞媒體和醫療保健等行業。

少數軍事和情報衛星對美國的安全至關重要,也是其脆弱性的根源。早期導彈預警系統僅使用10顆衛星,情報界的高解析度影像可能由十幾顆衛星提供,軍事指揮和控制通訊依賴於僅僅6顆衛星。“中央軍事問題一直是,”格雷戈說,“我們已經將自己擴充套件到太空,現在我們很脆弱。”

這種脆弱性很重要,因為沒有人確定衛星如何防禦。也許成像衛星可以配備一個快門,對過多的光線快速反應,或者保鏢衛星可以保護其他衛星。這種防禦是否已付諸實踐尚不清楚。“你不會找到很多關於防禦技術的官方細節,”韋登說,“因為屬於機密。” 他說,“隱形”衛星在技術上是可能的,但也昂貴且困難。你可以使航天器對雷達或望遠鏡不可見,但不能同時對兩者都不可見,而且這個過程會阻礙衛星的效能。

大多數防禦努力傾向於側重於威懾。“軍方自然而然地會轉向懲罰性威懾,”格雷戈說。“你對我使用ASAT;我也會對你使用。” 然而,懲罰的第一個問題是不可預測的升級。第二個問題是美國脆弱性的另一面——俄羅斯和中國不需要像美國那樣多的軍事衛星。“實際上只有美國需要在世界任何地方、任何時候對任何人進行軍事行動,”韋登說,而俄羅斯和中國對防禦通訊的大部分需求是本地或區域性的,“通常可以用[其他]手段解決。”

或者,美國可以透過拒絕攻擊的好處來威懾攻擊。換句話說,一個冗餘、有彈性的系統,即使遭受損失也不會失去效力,將不會成為有吸引力的目標。這是標準的威懾理論;五角大樓是否正在實踐它尚不清楚。今年6月釋出的官方《國防太空戰略》報告的非機密版本中避免了這種程度的細節。

然而,商業航天工業實際上正在提供拒絕利益的威懾。傳統上,五角大樓一直與洛克希德·馬丁公司、雷神公司和諾斯羅普·格魯曼公司等國防工業巨頭簽訂合同,以建造其衛星。空軍研究實驗室太空飛行器指揮部的埃裡克·費爾特上校說,這些航天器往往有大型皮卡車那麼大,其中一個原因是經濟效益。他說,無論你需要什麼新功能,“只需將其粘在你正在建造的任何東西上即可。” 然而,所謂的新太空公司——SpaceX、藍色起源、維珍銀河、行星實驗室——擁有可重複使用的發射器和西瓜大小的衛星,成本只有四分之一到十分之一。費爾特說,節省下來的資金使軍方能夠更頻繁地發射更多衛星,將不同的功能分散到不同的飛行器上,並使更換更容易。

新太空公司正在將數百或數千顆小型衛星連線成大型星座,以確保網際網路接入和全球每個地點的持續成像覆蓋,並充當拒絕利益的教科書。相比之下,天基紅外系統(SBIRS)是一個由10顆大型早期預警衛星組成的星座,是“一個肥美多汁的目標,”總統和國會研究中心的國家安全太空專案主任約書亞·胡明斯基說。“我擊中三顆SBIRS衛星,你就沒有早期預警了。”* 但他說,如果SBIRS是一個小型衛星的巨型星座,“我摧毀三顆,這很煩人,但星座會自我修復。”

費爾特說,太空部隊正在與新太空公司發展密切的關係,正在採用新太空公司的規則,即根據功能而不是規格訂購新技術(“我需要一個五英寸的咖啡杯”而不是“我需要一個咖啡因輸送系統”),並且正在用信用卡購買足夠好的商業影像。

太空外交

在“宇宙2542”號發射“宇宙2543”號並遠離“USA 245”號數月後,到7月中旬,業餘追蹤者注意到,“宇宙2543”號突然伴隨了一個射彈,即“物體45915”號,然後以每小時700多公里的速度飛馳而去,顯然使用了自己的發動機。雷蒙德稱之為“在軌武器試驗”。英國國防部發推文表示,希望俄羅斯與國際夥伴合作,在太空採取負責任的行為。

讓航天國家同意規範自己的行為並非易事。管轄太空的國際法正在制定中:韋登說,非政府組織正在制定太空法手冊,但“關於太空衝突的法律迄今為止尚未明確”。國際約束性條約要麼是不具體的,要麼是過時的,要麼是無限期擱置的。《聯合國憲章》禁止對包括外層空間在內的領土完整構成威脅。《外層空間條約》禁止在太空部署核武器,但該條約於1967年簽署,當時太空技術尚未取得重大進展。2014年,俄羅斯和中國提出了《防止在外層空間放置武器條約》,該條約禁止在外層空間部署武器;美國不同意該提案的條款,但沒有提出反提案。最近,聯合國和平利用外層空間委員會就21項關於行為的非約束性指導方針達成一致——例如,“根據需要,採納、修訂和修正國家外層空間活動監管框架”——格雷戈說,這花費了“大量工作,但當你閱讀它們時,似乎有點模糊和令人失望。如果你希望它們能解決太空戰爭問題,你會感到失望,但它們的本意不是這樣。”

各國必須達成一致的問題是複雜且棘手的。如何將每個人都包括在內——不僅是龐大的美中俄三國,而且所有大約10個能夠進入太空的國家?“武器”的定義是什麼,例如,當一個機械臂既可以用於更換失效的感測器,也可以用於抓住另一個國家的衛星時?如何建立通訊線路,以便在誤判和升級發生之前發出“對不起,我不是故意擊中你的衛星”的資訊?什麼算作侵略——用DA-ASAT導彈擊中另一個國家的衛星?偷偷靠近另一個國家的衛星?多近才算太近?你如何驗證沒有人違反協議?獵鷹研究公司研究員、喬治·華盛頓大學空間政策研究所講師約翰·克萊恩問道,哪些攻擊目標會越過界限進入戰爭?“如果你炸燬所有GPS衛星——那是關鍵基礎設施;那很可能是戰爭。摧毀一顆小型衛星,可能不是戰爭。”

與此同時,格雷戈指出,各國或多或少地遵守非官方的行為規範:註冊新發射入軌道的衛星,使其報廢的衛星脫軌以避免產生碎片,不在自己的衛星上測試DA-ASAT,並且不摧毀另一個國家的衛星。因此,如果約束性條約太難,那麼基於當前規範的非約束性國際協議怎麼樣?勞德說,“美國和俄羅斯正在討論這個問題。我們不知道他們討論的細節,但他們正在討論是一件好事。因為沒有人能夠確信自己能贏得太空戰爭。”

格雷戈同意大多數人的共識,即最好將當前規範作為談判的起點,但她對外交進展的速度有點厭煩。她說,這種情況“本應在多年前透過某種商定的限制來管理”。國務院不應該開始著手處理這個問題嗎?“我們正在這樣做,”國務院新興安全挑戰辦公室主任埃裡克·德索特爾說。2020年7月,美國和俄羅斯官員討論了開通溝通渠道以防止誤判和升級——這是自2013年以來的首次此類討論——並表示有興趣繼續討論。與此同時,美國支援一項新的聯合國協議,該協議將“打破”太空僵局,並降低升級風險。

始終關注

太空安全的基本必要性是瞭解每顆衛星的位置以及它的行為方式。太空部隊2020年6月的條令稱之為“太空領域感知”。官方而言,這種感知來自一個全球感測器網路,該網路由衛星上的感測器和地面上的望遠鏡組成,覆蓋所有軌道,始終跟蹤所有大於10釐米的物體:3200顆在軌衛星,以及24000個報廢的“殭屍”和太空碎片,這些碎片以每小時35400公里的速度與衛星碰撞,將導致災難性的解體。

這些資訊被髮送到位於加利福尼亞州范登堡空軍基地的聯合太空作戰中心的太空部隊第18太空控制中隊。有關秘密衛星的資料被擱置一旁,其餘資料進入一個公共、免費的線上目錄,名為Space-Track,當兩顆衛星看起來可能會過於接近時,會發布“交匯通知”。

第18太空控制中隊在一個秘密作戰中心工作,從新聞稿照片來看,該中心重視功能性而不是舒適性——一個由連線的電腦桌、成排的牆壁顯示器和閃亮的金屬字母組成的迷宮,在米色牆壁上拼出“太空優勢從這裡開始”。在這個穀倉般的房間裡,第18中隊的五到七名成員彼此相鄰坐著,為了確保全面準確的分析,他們還與來自英國、澳大利亞、加拿大、美國國家航空航天局和商務部的同事,以及來自新太空公司集體的一名代表(所有人都持有安全許可)相鄰坐著。法國、德國和美國情報界(包括國家偵察局)的代表不在同一樓層,但在附近可供諮詢。第18中隊的大多數人年齡都在25歲以下,儘管一些經驗豐富的“老前輩”將平均年齡提高到27歲。他們都是技術奇才。“他們讓我大吃一驚,”第18中隊指揮官賈斯汀·索賴斯中校說。

關於其工作的細節,第18中隊只能透露這麼多。要了解如何追蹤衛星,請諮詢業餘愛好者。他們更喜歡被稱為愛好者;其中20到100人很活躍,很多人是退休人員,而且都精通技術。他們使用雙筒望遠鏡和秒錶或無線電接收器——儘管有時他們會使用更精密的裝置——並透過國際合作提供全球覆蓋。他們有時會在推特上交流,但主要使用一個名為SeeSat的公共郵件列表,格雷戈就是透過這個列表在推特之前關注他們的。“我很久以前就不再稱他們為業餘愛好者了,”她說。“他們非常熟練。”

他們的低技術方法意味著他們主要追蹤最亮、最大的衛星。他們從Space-Track、列出哪些衛星將在特定夜晚經過哪些城市的網站或火箭發射通知(告知導航員避開特定區域)中挑選航天器。他們觀察衛星經過一顆星星,然後按下計時器。當他們觀察到它經過第二顆星星時,他們會將時間精確到秒的分數。通過了解星星的位置和時間,他們可以推匯出軌道。上次秘密的X-37B(一種可機動衛星/間諜飛機)飛行時,愛好者們在24小時內掌握了它的軌道。

“軌道提供了驚人的資訊量,”愛好者和哈佛-史密森天體物理學中心的天文學家喬納森·C·麥克道爾說。例如,許多衛星都在低地球軌道(LEO)上,高度高達2000公里。這些衛星看到的區域最少,但拍攝的照片最清晰,因此LEO中的衛星通常是成像器,要麼進行科學研究,例如監測天氣,要麼進行間諜活動。其他位於地球同步軌道(GEO)的衛星,高度為35786公里,懸停在地球上某個地點上方並與之精確同步移動。“你實際上建造了一個35000公里高的塔,”麥克道爾說,“並移走了塔,”因此GEO中的衛星主要用於通訊或廣播。高度橢圓軌道上的衛星通常大部分時間都在北半球上空度過,往往是早期預警或間諜衛星。在太陽同步軌道上,衛星與太陽保持同步,因此地球上的陰影保持不變——非常適合間諜活動。

資訊也來自衛星的行為。如果它正在調整軌道,則可能是為了對抗地球的阻力或監視地球上的某個地點:“在1973年的戰爭期間,”麥克道爾說,他指的是以色列和阿拉伯國家聯盟之間的贖罪日戰爭,“衛星移動以更頻繁地飛越埃及。” 當太陽光照射到衛星的平面時,衛星會“閃光”;如果閃光是隨機的,則衛星正在翻滾出軌道。

麥克道爾認為,他們追蹤的衛星中可能約有10%是機密的——用於軍事指揮和控制的航天器、早期預警裝置以及無線電和光學間諜衛星——其中一些是高解析度儀器,類似於哈勃太空望遠鏡,但向下看而不是向上看。這些衛星不會出現在Space-Track上。愛好者是關於所有國家機密衛星的唯一開源資訊來源,韋登說,也是“美國軍事物體的主要資料來源”。這些太空觀察者意識到他們有責任謹慎地推測間諜衛星的用途,麥克道爾說,但總的來說,他們並不擔心洩露國家機密:競爭對手國家也可以購買雙筒望遠鏡和秒錶。

無論如何,麥克道爾認為,愛好者們通常是非政治性的。正如他們所看到的那樣,敵人不是另一個國家,而是機器容易出現的功能故障,例如RUD(快速計劃外解體)和IOBM(錯誤地落入海洋)。麥克道爾說,他們和第18中隊肯定一樣,將自己視為“在太空與墨菲定律和自然作鬥爭的國際工程師社群”。他們喜歡解決難題,找到Space-Track為機密衛星留下的空白並將其填補:“這就像數獨遊戲,”麥克道爾說。

最終,愛好者的重要性在於監督和透明度始終重要。關於衛星和太空戰爭的一切都籠罩著秘密——有些是必要的,有些可能不是。格雷戈說,如果愛好者們沒有公開“宇宙”號的跟蹤事件,美國本可以不承認脆弱性,而俄羅斯也可以否認發生過任何事情。她說,這些愛好者“可以用他們自己的方式發揮強大的作用”。軍方和外交官在各自的領域秘密工作,但如果我們其他人想追蹤太空戰爭的可能性,愛好者們正在那裡確保它儘可能地開源。

*編者注(2020年11月20日):這句話在釋出後進行了修訂,以澄清約書亞·胡明斯基的主要隸屬關係。