那是2000年11月的一個午夜,在孟加拉灣尼科巴群島的南科裡島上。我們中的一人(Singh)在漆黑的夜晚等待著,聆聽著20米開外拍打海岸的波濤聲,以及上方天空中璀璨的星光。很快,村民們拿著幹樹葉火把出現了。薩滿查喬於七月去世,今晚是紀念她逝世的塔諾因節的 culminating。一整天,家人和朋友們透過宰殺他們飼養的豬和砸碎他們花費數小時或數天製作的精美物品來儀式性地表達他們的悲痛。(對尼科巴人來說,花費時間和精力創造的東西代表著財富,而它的破壞則象徵著與物質世界的 detachment。)他們精心裝飾了查喬的家,並享用了露兜樹(一種澱粉質水果)、豬肉和其他美味佳餚。現在,他們在查喬的兄弟耶哈德、一位名叫廷弗斯的米努阿納(靈魂治療師)和一些其他長老的帶領下,列隊而來,後面跟著數十名男女老少,所有人都興高采烈。

耶哈德和他的同伴們帶著查喬的遺物——她的工具、籃子和其他她珍視的東西。他們將一些掛在附近的一棵樹上;其餘的則放在墳墓頂端的竹臺上。然後長老們裝飾墳墓,用數米長的彩色布料纏繞在標記地點的杆子上,直到它看起來像一具站立的木乃伊。每個人都因為用椰子殼傳遞的棕櫚酒(從椰子樹中提取的汁液)而變得醉醺醺的,青少年們在調情。一些穿著漂亮衣服的女孩從裝飾精美的籃子裡向客人提供菸草和檳榔葉。

長老們完成儀式後,人群歡笑著回到查喬的家。廷弗斯將一個代表她靈魂的精緻翅膀人物安裝在屋內,這是他雕刻和繪製的。哀悼者開始唱歌和搖擺,隨著他們飲用越來越多的棕櫚酒,進入了一種狂喜的集體恍惚狀態。歡樂的氣氛持續了第二天的大部分時間:薩滿已經過渡到精神世界,她將在那裡繼續生活並保護社群。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的影響力故事的未來。

在尼科巴人的世界觀中,死亡是生命以另一種形式的延續。他們所有的儀式都涉及到對祖先和自然精靈的崇敬和慶祝,這些精靈透過雕刻和繪製的雕像來傳遞。這些物品被認為是活生生的生物,它們守護著家園、村莊和社群。沒有人真正死去。如果說有什麼社會擁有文化和心理資源來應對自然災害造成的突如其來的大規模死亡的巨大創傷,那就是這些偏遠島嶼的土著人民。

圖片來源:Dolly Holmes

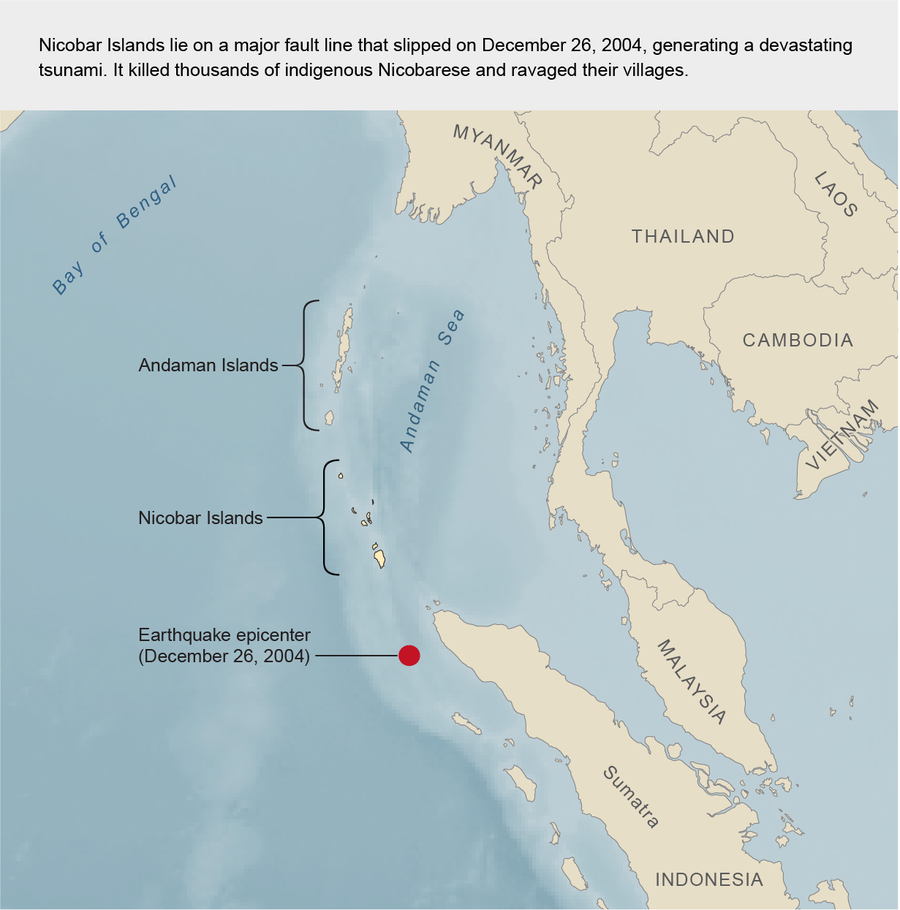

2004年12月26日清晨,印度大陸板塊在蘇門答臘島北部西海岸30公里深處滑到緬甸小板塊下方。由此產生的9.1級地震引發了海嘯——有記錄以來最致命的海嘯。尼科巴群島由22個島嶼組成,陸地總面積僅為1,841平方公里,位於斷層線上,非常靠近地震震中。超過15米高的海浪多次襲擊,沖刷了較小的島嶼,並帶走了整個村莊。由於破裂和淹沒,數平方公里的土地沉入水下;美麗的特林吉島斷裂成三塊。官方數字顯示,尼科巴群島的人員傷亡為3,449人失蹤或死亡,但獨立研究人員的估計高達10,000人。(根據2001年人口普查,人口為42,068人,其中約26,000人為尼科巴族人。)約有125,000只家畜被殺死,超過6,000公頃的椰子種植園、40,000公頃的珊瑚礁和近四分之三的房屋被摧毀。

傳統拯救了一些人。卡莫塔島穆納克村的酋長 याद 起了祖先關於特大地震後果的警告,並敦促村民逃離海灘。幸運的是,該島有一個地勢較高的內陸地區;穆納克沒有人死亡。令人難以置信的是,喬拉島的許多人在被巨浪捲走後,能夠游回來。

災難的嚴重程度導致了大規模的人道主義響應。動員了超過140億美元,其中39%來自自願私人捐款,以幫助孟加拉灣和其他地區的海嘯受害者。印度政府——於1947年從大英帝國繼承了尼科巴群島——發起了一項救援行動,援助機構蜂擁而至。在隨後的幾個月和幾年裡,這些恩人向一個基本上與世隔絕的社會湧入了包裝食品、各種電子和消費品以及鉅額現金援助。

似乎如此慷慨的努力本應使尼科巴人比海嘯前過得好得多。但是,文化上不敏感的援助破壞了一個歷史上具有彈性的社會,該社會擁有數百年曆史的獨立和民主決策制度。它最終使一個以前緊密聯絡的社群走向瓦解,其許多成員飽受酗酒、糖尿病和其他以前陌生的疾病的困擾。現在,15年後,島民的絕望困境引發了人們對人道主義援助有效性的質疑,這種援助是由捐助者的優先事項而非接受者的優先事項驅動的。

尼科巴人的儀式以從果園收穫的椰子、盛宴、音樂和競技體育為特色。除了村民外,參與者還包括祖先和自然精靈,他們由人類和其他生物的雕刻人物代表。圖片來源:Greg Manchess

世界每年經歷大約350次自然災害,危害數百萬人。在過去的三十年中,民族國家和非政府組織(NGO)旨在透過預防、減災和備災來減少這些悲劇的影響。然而,不幸的是,根據聯合國經濟和社會事務部的一項評估,政府和其他行為者經常將土著文化“視為劣等、原始、無關緊要、需要根除或改造的東西”。這些社群在災害期間變得尤其脆弱,現代社會中經濟和政治上占主導地位的部分將意識形態驅動的變革強加於他們,永遠使他們與自己的文化和領土疏遠。

我們是兩位人類學家,我們對尼科巴人的研究是獨立進行的,跨越了二十年,使我們對海嘯前後的社會和文化有了深刻的瞭解。Singh 在 1999 年至 2009 年間進行了實地調查,而 Saini 自 2010 年以來一直在研究土著人民。

尼科巴人於數千年前從馬來半島遷徙到該群島,並說一種南亞語系語言。在海嘯之前,他們透過狩獵、覓食、養豬和在島嶼周圍豐富的珊瑚礁中捕魚為生。一些由三個或更多代人組成的大家庭,稱為 tuhets 或 kamuanses,種植塊莖、橙子、甘蔗、檸檬、香蕉、山藥、木瓜、菠蘿蜜,尤其是椰子等作物,其中許多與外人進行交易。整個家庭,由三代或更多代人組成,一起照料果園,唱歌、開玩笑和享用棕櫚酒;工作和休閒融為一體。社會資本——在需要時可以從朋友和鄰居那裡獲得多少幫助——各不相同,被認為是財富的重要形式。但社會規範確保沒有人遭受貧困。

幾個世紀以來,往返於印度和中國的船隻在尼科巴群島拋錨,以便在漫長的航行中補充食物和其他物資。1756年,丹麥殖民者殖民了該群島,最終讓位給奧地利人、英國人、日本人(在第二次世界大戰期間)、再次是英國人,然後是印度人。這些佔領都沒有給土著文化留下明顯的印記。1956年,印度出臺了立法,限制只有行政人員、軍事人員和精選的商人和定居者才能進入這些島嶼。尼科巴人開始將椰子肉曬成椰幹,然後與私人貿易商或當地合作社進行易貨貿易,以換取大米、糖、煤油、布匹和其他島嶼上不生產的商品。現金很少易手。

包含一位強大的靈魂治療師骨骼的卡雷奧雕像在海嘯中倖存下來。它俯瞰著從村莊和島嶼流離失所並擠在帳篷裡的人們。圖片來源:Greg Manchess

但是,當 Singh 在 2004 年災難發生三週後到達該群島時,一切都與過去大不相同了。海岸線變得面目全非,海水沖刷了許多村莊的遺蹟。破碎的珊瑚、倒下的樹木和其他碎片阻礙了船隻的通行,SUV 陷入沼澤,需要艱苦的跋涉。

然而,更令人震驚的是發生在人們身上的事情。印度武裝部隊疏散了近 29,000 名倖存者——其中約 20,000 人是尼科巴人,包括來自特林吉島、喬拉島和邦波卡島等六個較小島嶼的所有人。當地政府設在該地區首府南安達曼島布萊爾港,已將他們安置在其餘島嶼較高內陸地區的 118 個救濟營地中。他們擠在藍色油布搭成的帳篷裡,獲得了乾淨的水和食物,但幾乎沒有其他東西。許多人仍然處於震驚之中。

邦波卡島酋長凱弗斯說,邦波卡島的人民必須立即返回,建造住所,照料果園,種植菜園,以確保未來的糧食安全。他和其他長老們預見性地擔心,長期與他們的島嶼分離可能意味著他們的根基和身份的滅絕。“我們可能會死,但我們必須回去,”喬拉島酋長喬納森宣佈。幾位酋長向政府官員索要船隻和工具。然而,行政官員建議,印度政府(直接控制該群島)正在新德里計劃一項重大援助行動,如果難民離開,他們將放棄這項援助。這一承諾讓許多營地居民感到困惑,不確定是依靠自己的資源和傳統,還是信任官員。大多數人決定觀望。

在隨後的幾周和幾個月裡,救濟物資開始陸續運到,但往往與接受者的需求和文化不符。到 2005 年年中,尼科巴人居住在政府用錫板建造的住所中。政府向他們提供口糧和藥品;非政府組織提供了其他救濟物資,包括加工食品和土著人以前聞所未聞的消費品。許多是無法使用的。營地居民收到了羊毛毯(不適合炎熱潮溼的氣候)、紗麗(印度婦女穿著,但尼科巴人陌生)和一系列電子產品(電力供應時有時無)。

印度政府分散援助的方式加劇了問題。官員們就一些問題諮詢了援助接受者,但更願意與沒有經驗且容易受影響的年輕人合作,這些年輕人會說印地語或英語。這些所謂的“海嘯船長”無法有效地代表社群,最終成為行政官員的應聲蟲。以前的決策者長老的權威被削弱,導致世代之間的衝突,並將權力鞏固在行政部門手中。

在海嘯船長的協助下,政府將海嘯造成的鉅額賠償金存入新開立的銀行賬戶。毫無例外,以男性為戶主的單親家庭獲得了這筆錢,破壞了聯合家庭制度和婦女的地位,而婦女以前在做出關鍵經濟決策方面發揮了重要作用。一些船長被不熟悉的權力衝昏了頭腦,在確定援助接受者時偏袒自己的家庭,這引發了他們之間的爭端。

與此同時,尼科巴人在悶熱、嘎嘎作響的錫制小屋裡飽受煎熬;孔杜爾島的莫霍說他覺得自己像一隻“籠中之鳥”。狹窄的住所沒有空間種植蔬菜或養豬。森林裡到處都是倒下的木材,但沒有斧頭劈開木材來建造房屋。撤離島嶼的小溪裡到處都是魚和螃蟹,播種季節即將來臨,但大多數尼科巴人卻被困在營地裡,依賴救濟口糧。有些人覺得自己正在變成乞丐。“我們可以自己管理,”南科裡島塔彭村的船長希拉里說。“我們不需要餅乾和薯片。我們需要建造家園並種植花園。如果你們想幫助我們,就給我們工具吧。”

整個島嶼爆發了溫和的抗議活動。尼科巴人需要空間以文化規定的方式哀悼和重建他們的生活。“讓我們獨處,否則我們肯定會死,”卡查爾島的一位領導人約翰·保羅說。這些懇求充耳不聞。許多長老,如大小尼科巴島酋長保羅·喬拉,預見到“有一天,這種援助會傷透尼科巴人的心”。但由於與年輕領導人的衝突以及來自行政部門的令人困惑的訊號,長老們無法佔上風。此外,尼科巴文化以達成共識為基礎,這使得人們難以表達異議;他們無法強烈抗議強加在他們身上的任何東西。

一些尼科巴人拒絕屈服。在鄰近的特雷薩島的營地裡,喬拉島人民擁有異常強大的傳統,他們用從更完整的村莊搶救出來的工具建造了獨木舟。獨木舟使他們能夠多次訪問喬拉島,清理碎片,種植果園和修理房屋。在疏散十八個月後,他們帶著他們在流亡期間建造的100多艘小型獨木舟和10艘用於慶祝活動的節日獨木舟,永遠地返回家園。

到 2011 年政府完成為尼科巴難民建造永久住所時,他們的社會已經發生了不可逆轉的變化。在救濟營地的幾年裡,土著人與印度定居者密切接觸,後者瞧不起他們,認為他們是“原始人”,半裸體,吃生魚。隨著時間的推移,許多年輕人內化了這些觀點,並開始為自己的文化感到羞恥。政府的現金使他們能夠購買使他們看起來像外來者並過上外來者生活方式的東西:電視、摩托車、手機。財富的衡量標準變成了擁有現代商品。定居者和商人欺騙了輕信的尼科巴人,迅速掏空了他們的銀行賬戶。

有了錢、免費口糧和多年來被強迫的無所事事,許多尼科巴人逐漸失去了工作的動力。他們的飲食轉向辛辣的印度菜餚和快餐。他們長期的不活動和依賴導致了抑鬱症,許多人在比發酵椰子汁更烈的酒精中找到了慰藉。儘管 1956 年的保護法禁止,但定居者和商人供應的威士忌和朗姆酒等印度製造的外國烈酒(IMFL)的銷量猛增。

政府啟動了一些生計再生計劃,以吸引閒散的尼科巴人,但大多數計劃都考慮不周。例如,當官員們引入社群種植園時,他們不瞭解尼科巴群島的土地所有權歸世系所有,世系在其組成的單親家庭中分配使用權。誰種植一棵樹就擁有它,但土地仍然歸 tuhet 或 kamuanse 所有。如果任何人試圖在世系未授予的土地上種植樹木,就會發生嚴重的衝突。

當 7,001 個永久住所最終建成時,它們引發了另一系列危機。在海嘯之前,典型的尼科巴村莊位於海灣附近的海岸附近,通常在紅樹林後面遮蔽。外伸支架獨木舟提供了前往其他村莊或附近島嶼的便利通道。小屋建在柱子上,以防止有毒爬行動物和季風暴雨期間的洪水;豬和雞在下面的陰涼處生活。這些房屋專為熱帶地區設計,非常舒適。入口通常面向大海,屋頂是茅草,牆壁和地板由劈開的竹子製成,竹子允許微風自由進出。

但是,政府在遠離海岸的較高海拔地區建造了永久性房屋,稱為海嘯避難所。建築承包商運來了成船的進口材料——預製結構、鋼柱、護牆板、混凝土砌塊、鐵柱和鍍鋅鐵皮——以及數百名來自其他地方的勞工。他們中的許多人侵佔了尼科巴人的土地,最終永久居留。

當他們的屋頂漏水或牆壁倒塌時,尼科巴人再也無法修理自己的房屋。他們不得不懇求當局幫助。更糟糕的是,在設計和分配這些房屋時,政府將大家庭分割成幾個單親家庭,破壞了尼科巴社會的基礎。過去,世系支援所有世系成員,並在需要時或在組織大型儀式期間幫助相關家庭。隨著他們的分裂,社群享有的強大社會支援系統崩潰了,使其成員在關鍵時刻變得脆弱。

對於一些人來說,後果甚至更具破壞性。當局宣佈一些島嶼不適宜居住,並在其他島嶼上為以前的居民建造房屋。與他們有深厚精神和情感聯絡的祖先土地的分裂,給這些人帶來了巨大的痛苦。“我們想念我們的村莊,但他們也會想念我們,”保羅·喬拉悲傷地說。祖先精靈居住的家園是一個活生生的生物,與它的聯絡被切斷比失去家庭成員更痛苦。

此外,多年來,長期壓力、久坐不動的生活方式和對加工食品的偏愛造成了損害。以前未知的疾病,如高血壓,出現了。島嶼上缺乏現代醫療設施,大多數傳統的治療師——他們擁有豐富的植物藥知識——在海嘯中喪生。尼科巴人開始死於心臟病、糖尿病、外傷、呼吸道疾病、肺炎、瘧疾和其他疾病。酗酒也成為一種禍害。

在 2011 年分配完最後一個海嘯避難所後,政府突然停止提供援助。隨著現金耗盡,吸毒者無法再購買 IMFL,並開始飲用 junglee,這是一種非法的有毒混合物,由乙醇、尿素、蓄電池酸和其他化學物質組成,這些物質是大陸勞工在重建階段引入尼科巴人的。“Junglee 將比海嘯殺死更多的尼科巴人,”南科裡部落委員會主席艾莎·馬吉德預測道。

許多土著人認為,他們永久的悲傷是他們疾病和死亡的根源。“我們可能看起來還活著,但內心深處我們都是死人,”南科裡島的一位長老丘蓬絕望地說。曾參加查喬歡樂葬禮儀式的靈魂治療師廷弗斯也表達了同樣的看法。“尼科巴正在消亡,”他在 2014 年對 Saini 說。廷弗斯用柔和、顫抖的聲音解釋說,kareau 或祖先精靈一直保護著尼科巴人免受邪惡精靈的侵害。但最近,他的人民已經失去了對他們傳統智慧的信念,走上了一條自我毀滅的道路。他預言,海嘯援助最終會毀掉尼科巴人的後代。他的演講很長,中間穿插著深思熟慮的停頓;突然,在一句話的中間,他崩潰地哭了。2018 年 9 月,最後一位 minluanas 之一廷弗斯以 80 歲高齡去世。他的去世標誌著尼科巴群島一個時代的結束。

自海嘯以來,尼科巴社群失去了其社會凝聚力、精神傳統、可持續資源利用規則以及其他曾經確保其復原力的非物質屬性。他們的物質消費(按重量衡量)增加了六倍,化石燃料消費增加了 20 倍。在沒有持續援助或高薪工作的情況下,他們只能走上一條對以有限的手段滿足他們不斷增長的需求感到絕望的道路。隨著賠償金耗盡,尼科巴群島的生計選擇很少,許多島民正在遷移到首府布萊爾港尋求工作。在那裡,他們生活岌岌可危,面臨著來自主流印度人的剝削和種族主義。特雷薩部落委員會秘書克里斯托弗在 2018 年告訴 Saini,大陸人對他們進行口頭和身體虐待。“這很傷人,”他說。“但我們能做什麼呢?”

我們認為,本可以避免尼科巴群島誤導性援助的後果。這個擁有豐富傳統知識基礎的緊密社群不需要外部專家來確定如何應對海嘯後的困境。用南科裡部落委員會發言人拉希德·尤索夫的話說,尼科巴人只需要“傾聽的耳朵”就能從外人那裡獲得他們所需的一切。然而,由於非政府組織和政府官員確信他們最瞭解情況,尼科巴人重建未來的最初決心在不恰當的援助浪潮中消散殆盡,最終使他們成為一個久坐不動、沮喪和迷失方向的人民。

2015 年,聯合國會議正式確定了預防、減輕和準備災害的指導方針,同時還決心“重建得更好”(BBB)——即,使受害者比災害發生前過得更好。然而,來自海地、尼泊爾和菲律賓等不同地方的案例研究表明,BBB 方法的實踐者一再未能考慮到他們尋求幫助的人的特定需求和偏好。“不重現或加劇災前脆弱性的承諾普遍未能兌現,”研究人員格倫·費爾南德斯和伊夫特哈爾·艾哈邁德在 2019 年對 BBB 文獻的綜述中得出結論。在此背景下,從尼科巴群島援助的後果中吸取的教訓變得更加重要。

恢復工作不應採取一刀切的災害救濟和恢復態度,而應依靠情境敏感措施,這些措施承認文化多樣性,借鑑傳統知識,確保受影響人民的積極參與,建立復原力並減少脆弱性。那些管理援助的人不是試圖消除差異,而是需要保護和慶祝仍然存在的文化多樣性,並促進指導人類和地球福祉的原則。

海嘯發生十五年後,許多尼科巴人後悔當初信任了救援人員的承諾。有些人現在正在回家。“我們在這裡沒有未來,”特林吉島居民波蒂弗在 2019 年 12 月宣稱,他現在居住在鄰近的卡莫塔島。“我們中的許多人計劃回去。”特林吉島最初只有 36 平方公里,由於地震和海嘯,面積縮小到 29 平方公里。對於局外人來說,在這個支離破碎的島嶼上的生活可能看起來岌岌可危,海岸邊遊蕩著食人鱷魚,但七個尼科巴家庭已經返回,他們選擇了海洋的危險而不是現代文明的危險。