在俄勒岡州海岸外,海面以下半英里的地方,阿爾文號潛水器的前燈閃爍,照亮了一片色彩斑斕的綠洲。柔軟的白色、黃色和橙色微生物地毯覆蓋著海底,點綴著成片的蛤蜊和貽貝。紅石魚用球狀乳白色的眼睛警惕地注視著這艘潛艇,而氣泡柱從白堊質、雜色的岩石堆中噴湧而出。光暈像誘餌一樣吸引著遊客向前,一點一點地揭示這片陌生的地形,同時又遮蔽了它真正的廣闊範圍。

在2010年的這次探險中,幾個小時前,我們中的一人(馬洛)和另外兩名探險家一起擠進了阿爾文號的鈦球體。當我們穿過萬花筒般的藍色向下潛時,我們將臉貼在圓形舷窗上。我們的目的地是水合物脊,這是一個岩石區,大量的甲烷正從地殼中擠出。隨著對甲烷滲漏的發現步伐加快(在2016年東太平洋的一次探險中發現了450處),科學家們正在競相瞭解它們對環境的影響。畢竟,甲烷是一種強效溫室氣體:儘管它僅佔大氣層的0.00018%,但它卻佔大氣層總溫室效應潛力的20%。估計表明,每年大約有10%的大氣甲烷來自海底滲漏。如果不加以控制,這種氣泡流可能會對氣候造成嚴重破壞,但有些東西阻止了更多的甲烷到達大氣層:生活在滲漏處的微生物。

這些微生物棲息在白色微生物墊和蛤蜊碎片下方,以驚人的速度消耗甲烷。它們個體微小,但集體力量強大,它們以有助於塑造地貌、維持生態系統和影響地球氣候的方式協同工作。它們的力量在於它們的合作。科學家們已經瞭解這些微生物幾十年了,但在許多方面它們仍然是神秘的。未知數中的關鍵是它們的影響程度:它們只存在於海底的少數幾個區域,還是分佈廣泛?更廣泛地說,它們的合作傾向在微生物中是特殊的,還是普遍現象?長期以來,普遍的觀點認為,這些生物主要相互競爭資源。但也許團隊合作實際上是它們的預設模式。我們來到這裡——墨色茫茫中懸浮的一點光——是為了弄清楚這種生活方式到底有多麼普遍。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

微生物世界

從某種意義上說,我們從深海採集微生物的旅程是更廣泛的科學探索中的一個邏輯步驟,旨在瞭解我們的星球是如何運作的——例如碳、氮、硫和磷等元素如何在生態系統之間移動,或者溫室氣體如何進入大氣層。畢竟,我們生活在一個微生物世界中:從海底深處的岩石到大氣層高處的沙漠塵埃顆粒,幾乎我們目光所及之處都存在著微生物。科學家們長期以來已經認識到,它們在以有助於使地球成為今天這樣的星球的方式分佈這些元素和化合物方面發揮著重要作用,這非常適合像我們這樣的動物居住。

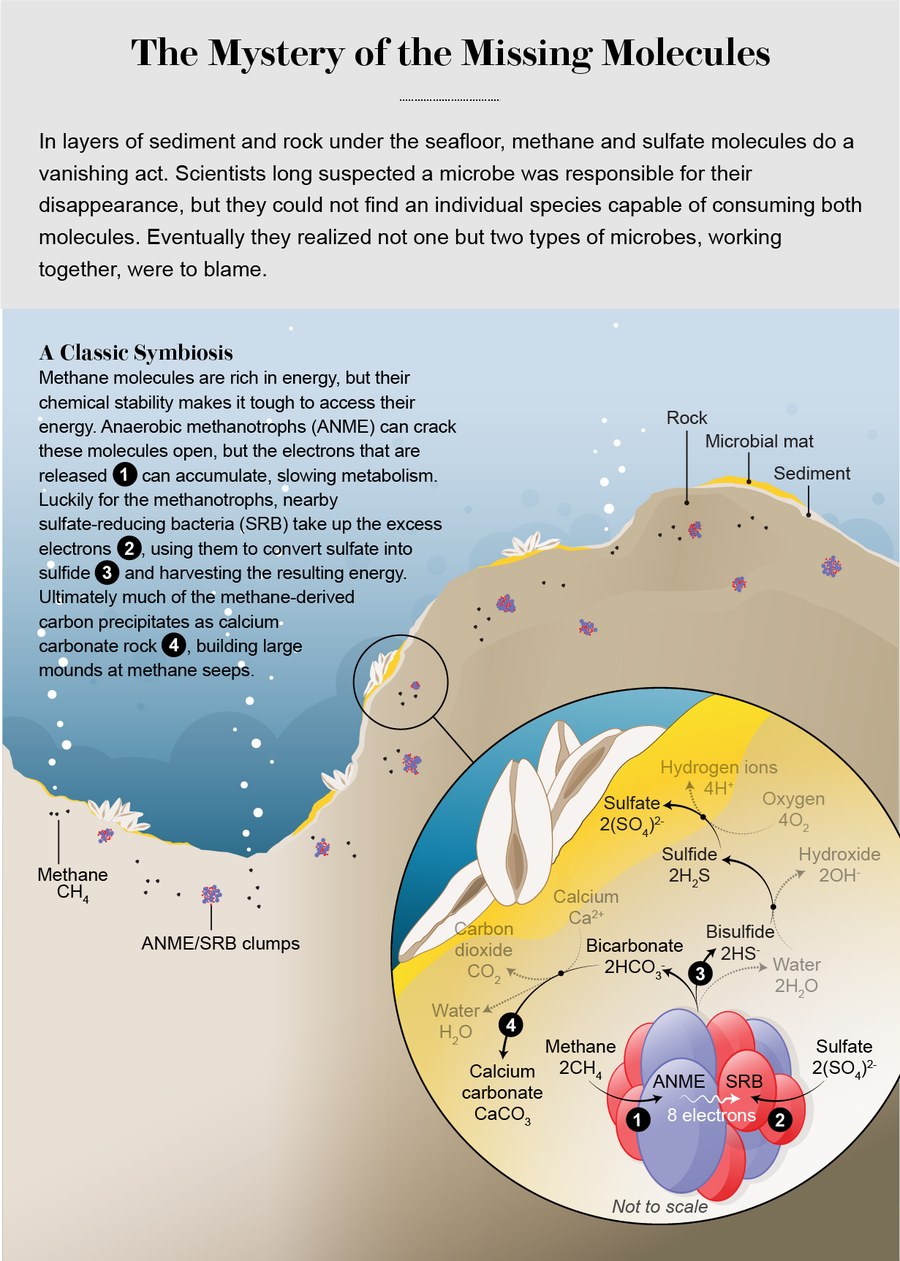

來源:Tami Tolpa;資料來源:“一種明顯的海洋微生物聯合體介導甲烷的厭氧氧化”,作者:Antje Boetius 等人,發表於《自然》,第 407 卷;2000 年 10 月 5 日;“單細胞活動揭示產甲烷菌聯合體中的直接電子轉移”,作者:Shawn E. McGlynn 等人,發表於《自然》,第 526 卷;2015 年 10 月 22 日;“來自西北黑海的甲烷衍生碳酸鹽和自生黃鐵礦”,作者:J. Peckmann 等人,發表於《海洋地質學》,第 177 卷,第 1-2 期;2001 年 6 月 30 日

但是,研究人員通常用來研究微生物世界的方法限制了他們對這些全球相關過程的理解。幾十年來,研究人員將注意力集中在單個物種及其分子成分上。他們從沙粒之間擁擠的微生物群中分離出單個生物,並戳刺和探查它們,以探究它們的生物化學和基因功能。這種方法產生了關於這些物種以及細胞和生物分子如何普遍工作的海量資訊。然而,當研究人員隨後從這些研究中放大,以瞭解由組成物種拼接而成的整個生物圈時,他們知識中的主要空白仍然存在。在野外看到的微生物中,只有極少一部分可以被分離出來,這表明構成複雜自然群落的物種以實驗室中不易複製的方式相互交織在一起。許多蓬勃發展的物種的共存,這些物種通常發揮互補作用,似乎與微生物生態系統圍繞爭奪資源的勝者為王的鬥爭展開的傳統觀點相矛盾。

此外,在實驗室中測量的單個物種的代謝活動速率——例如它們產生氧氣或消耗氮氣的速度——很少與真實環境中的值相匹配,因為可以在實驗室中分離出的物種通常比那些無法分離出的物種更具活力。換句話說,整體有時大於部分之和,有時小於部分之和,但總是與部分之和不同。

但是,越來越多的證據表明,透過考慮生物之間相互作用的重要性,可以調和這些脫節。在過去十年中,生物分子測序和顯微成像等技術的進步使研究人員能夠比以往任何時候都更全面地研究微生物群落。最新的研究結果表明,合作是生物圈的關鍵驅動力:隨著單個生物進化為共享能量、遺傳資訊和代謝職責,它們解鎖了新的生活方式,並進入了以前無法進入的棲息地。

隱藏在顯眼之處

回到水合物脊,阿爾文號的機械臂將一根底部開口的透明塑膠管插入蓬鬆的微生物墊中。起初它很容易滑落,但隨後卡住了,阻力傳遞迴潛水器,並傳遞出意外的震動。最後用力一推,管子穿透頑固的層,取得了一個樣本,當阿爾文號的機械臂將其運送到潛艇的管子架時,樣本拖曳著細細的沉積物灰塵。

那天下午晚些時候,在船上寬敞的實驗室裡,馬洛和他的同事們檢查了我們回收的海底一英尺深的橫截面。在白色墊子下方,米色泥漿過渡到黑色粘稠物和岩石塊——這是短暫抵抗我們取樣努力的地殼——最後逐漸變成深灰色混合物。我們的微生物獵物棲息在最黑暗的層中,那裡散發著臭雞蛋的味道。1980年代的先前工作表明,這就是較深層位產生的甲烷和上覆海水中的硫酸鹽都從沉積物中去除的區域。然而,為了識別該層中可以同時消耗甲烷和硫酸鹽的單個微生物物種的努力一次又一次地落空。其他研究人員採取了不同的策略,使用甲烷和硫酸鹽作為誘餌,將竊賊引誘出來,追蹤分子,因為它們從實驗處理中消失了。2000年代初的一些令人印象深刻的偵查工作表明,罪魁禍首不是“它”,而是“它們”:由兩種微生物組成的細胞團簇亮起了代謝活動的明顯跡象。一個夥伴吃甲烷;另一個夥伴呼吸硫酸鹽。

如果沒有厭氧產甲烷菌和硫酸鹽還原菌之間的這種緊密耦合,厭氧甲烷氧化過程就不可能發生。甲烷是一種高能量但非常穩定的分子:不容易將其裂解以釋放電子併為代謝提供動力。厭氧產甲烷菌可以做到這一點,但它們最終會釋放出過量的電子,從而導致積壓,通常會導致它們的代謝停止。然而,一種微生物的垃圾是另一種微生物的寶藏。硫酸鹽還原菌利用過剩的電子將硫酸鹽轉化為硫化物(這使沉積物發出腐臭味),並獲得由此產生的能量意外之財。這是一種經典的共生關係:厭氧產甲烷菌享受快速的垃圾收集服務,而硫酸鹽還原菌則沐浴在內部發電廠中。

我們對水合物脊的考察表明,共生甲烷消耗不僅發生在沉積物中(這是首次發現這種現象的地方),而且也發生在碳酸鹽巖中,碳酸鹽巖在全球範圍內甲烷滲漏口周圍形成巨大的土堆。厭氧產甲烷菌和硫酸鹽還原菌之間的相互作用可能發生在微觀尺度上,但在黑海、墨西哥灣和其他地點的研究表明,這是一個普遍的過程,吸收了海底湧出的大約80%的甲烷,在全球範圍內建造碳酸鹽土堆。

團隊合作的起源

地球廣闊的地下充滿了微生物相互作用的例子,過去幾年從地下水和深海沉積物中的微生物細胞中獲得的DNA序列揭示了這些群落的真正相互聯絡程度。隨著DNA序列數量的增加,兩個令人震驚的結論變得越來越不可避免。首先,細菌和古菌比任何人想象的都更加多樣化——生命之樹上的分支數量已經爆炸式增長。但也許更令人驚訝的是,它們的基因組異常小:許多基因組沒有足夠的資訊來構建一個功能齊全的細胞或完成將食物轉化為能量的代謝轉化。“當我們進入新的環境時,我們一直看到的是,”滑鐵盧大學環境微生物學教授勞拉·休格說,她是一個發現許多以前未知的微生物物種的團隊的成員,“整個群落都具有某種功能的能力,例如氮迴圈。所有的部分都在那裡,但要識別出一個在其自身基因組中擁有所有部分的單個生物——這真的非常不尋常。”

新發現的細胞的基因組通常缺乏製造構建蛋白質所需的所有氨基酸或構建DNA所需的核苷酸的能力,這表明它們從具有盈餘的鄰近細胞中獲取這些構建模組。這些群落似乎也透過集體過程從環境中提取能量:單個細胞執行某些化學轉化,並將產物向下傳遞給其他細胞以進行後續反應。以這種方式共享細胞構建模組和能量資源既需要也促進了不同生物之間的共存。

儘管密切相關的細胞仍然努力獲取相同的資源,但最近大量的遺傳資訊表明,在更大的範圍內,進化促進了專業化和協作。正如全球經濟利用當地優勢和商品交換一樣,地下水和深海微生物群落利用勞動分工從稀缺的供應中有效提取資源,使惡劣的環境適宜居住。

這些重要的合作最初是如何產生的?一些科學家認為,稠密群落內的物理接近度是一個關鍵因素。隨著緊密結合的生物繁殖,後代仍然在附近。隨著接近度的提高,可以獲得親代資源的益處,就像住在家附近的大學生利用洗衣設施一樣。當後代繼續靠近彼此時,自然選擇有利於使這些共享資源得以產生的基因,但是隨著親代和後代之間的物理接近度降低,並且遺傳上不同的細胞進入畫面,搭便車突變體獲得了選擇優勢。它們不付出製造共享資源的成本就獲得了共享資源的好處,從而接管群落並降低了總體共享率。(這種情況也稱為公地悲劇,該術語最初是為了描述一群擁有共享土地的農民;每個農民都受到儘可能擴大畜群規模的動機的驅使,導致過度放牧和所有人的經濟崩潰。)這些動態表明,當同一物種的多個世代保持緊密共處時,合作和共享會受到青睞,這一原則被稱為群體選擇。

但是,群體選擇的這種機制是自然界中發現的廣泛微生物合作的最終解釋嗎?還是可能有其他因素在起作用?線索來自深海甲烷滲漏口上方數百英尺的陽光充足的開闊海洋表面水域,那裡太陽能充足,但氮和磷等生命必需的營養物質供應短缺。事實上,熱帶和亞熱帶地表水域長期以來一直被認為是海洋“沙漠”,直到1970年代後期和1980年代,科學家們開始更仔細地觀察這些環境,並發現了大量的微生物。與最近檢測到的地下水和深海沉積物微生物一樣,這些地表海洋微生物也具有減少的基因組,並且如果不向其生長培養基中新增複雜的營養素套件就無法培養——這清楚地表明這些物種需要彼此才能生存。然而,沉積物微生物被困在礦物顆粒的稠密籠子中——群體選擇的完美條件——而地表海洋中的微生物則自由漂浮,不斷被其環境攪動。如果沒有與已知鄰居的可靠接近度,群體選擇就無法解釋它們的合作。一定有其他力量在起作用。

改變生活的夥伴關係

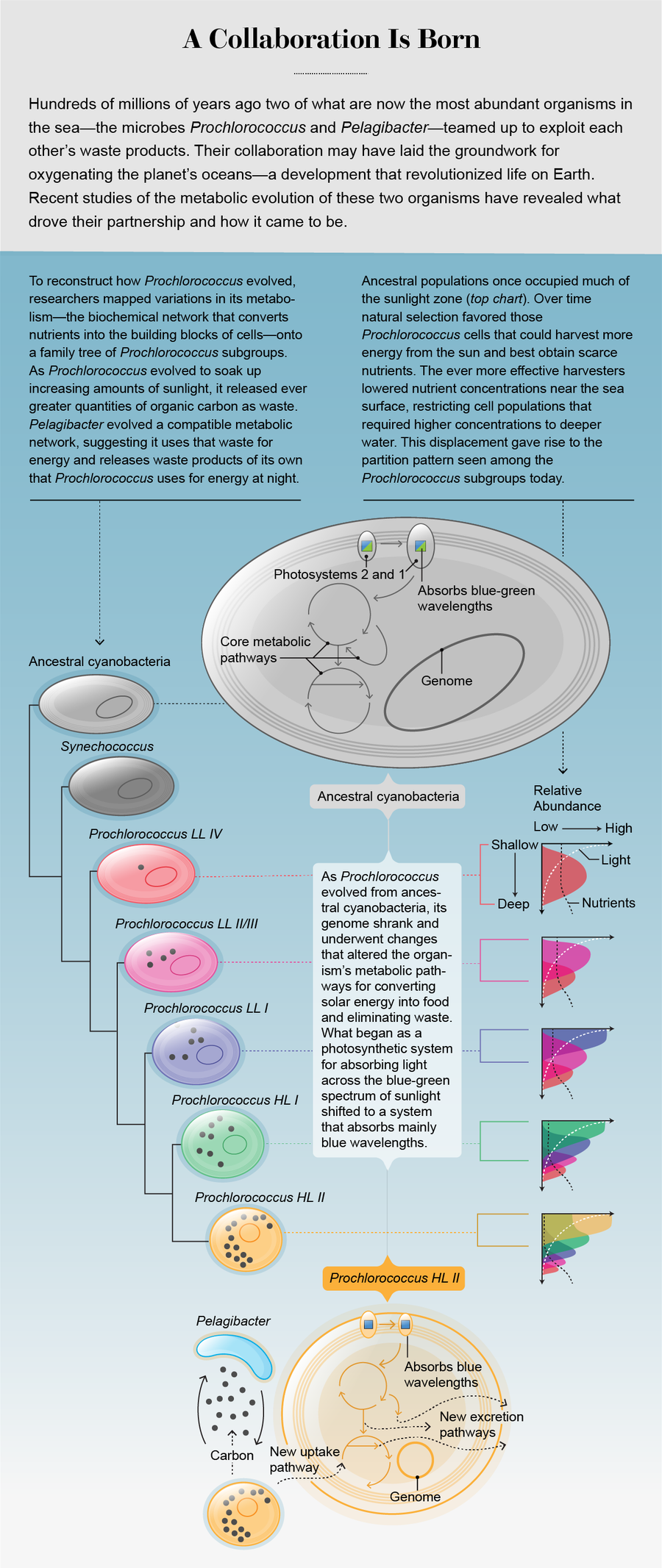

來自熱帶海洋表面的一滴水中含有約一百萬個微生物。其中十分之一可能是已知為原綠球藻的藍細菌,它是地球上最小和最豐富的光合生物。我們中的一人(布拉克曼)一直在研究原綠球藻的DNA,與同事合作以瞭解其新陳代謝在數億年間是如何進化的。我們透過將原綠球藻的代謝網路(將營養輸入轉化為細胞構建模組的生化反應)的變化對映到遺傳家譜樹上,建立了該物種的代謝家譜樹,該遺傳家譜樹顯示了各種原綠球藻的親緣關係。透過將原綠球藻亞組的這種合併的代謝家譜樹與它們所在的大規模光和營養梯度進行比較,很明顯,進化選擇了那些收穫更多太陽能並且可以最好地獲取稀缺營養素的細胞。與此同時,由於更多的能量收集增加了碳基代謝的吞吐量,細胞變得碳飽和。富含能量的分子,充滿了有機碳,作為廢物被釋放出來——強大的真空吸塵器的排氣閥,可以吸走日益稀缺的營養素。因此,原綠球藻成為一個細胞工廠,吸收陽光並吐出有機碳廢物。

反過來,這種廢物流成為無法自行製造食物能量的微生物的有吸引力的資源,包括佩拉奇桿菌,這是一種獨特的海洋生物,值得注意的是,它在熱帶和亞熱帶地表海洋中幾乎與原綠球藻一樣豐富。為了研究這兩個微生物群之間的關係,我們也為佩拉奇桿菌建立了一個代謝家譜樹,並發現了一條完成協作迴圈的進化路徑。原綠球藻消耗二氧化碳並釋放有機碳化合物,而佩拉奇桿菌則吸收這些化合物並釋放原綠球藻在太陽下山時可以用於能量的其他分子。這種夥伴關係的雙方都回收對方的廢物,提取原本未使用的能量。

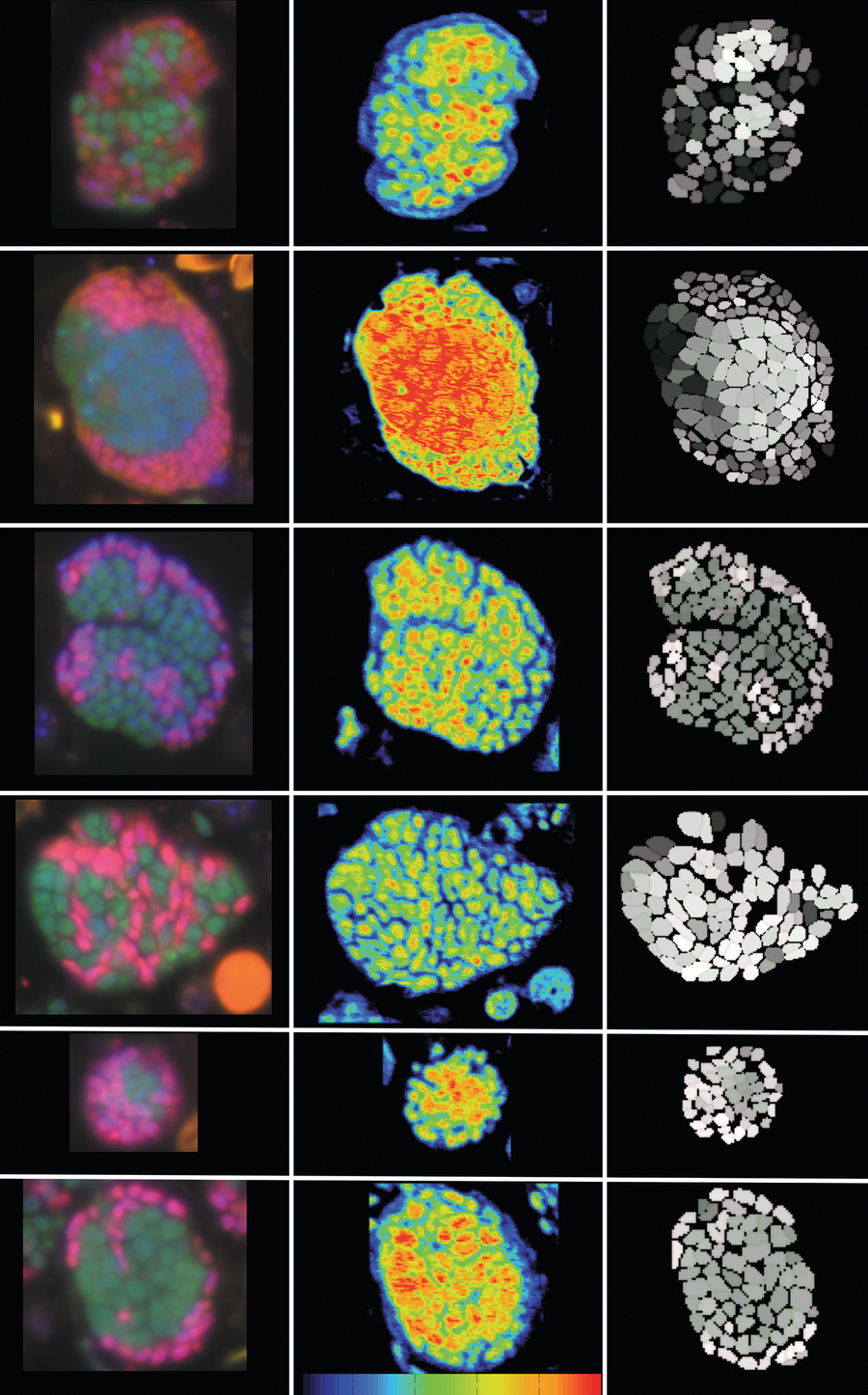

生活在甲烷滲漏口中的厭氧產甲烷菌和硫酸鹽還原菌的聚集體透過各種成像技術揭示出來。來源:“單細胞活動揭示產甲烷菌聯合體中的直接電子轉移”,作者:Shawn E. McGlynn 等人,發表於《自然》,第 526 卷;2015 年 10 月 22 日

這些於2017年發表的研究結果對於思考微生物群落在地表海洋和其他棲息地中是如何進化的具有重要意義。其含義是,隨著細胞更擅長收集稀缺的營養素,它們將這些營養素的濃度降低到更低的水平,從而決定了所有其他生物利用它們的條件。搭便車者沒有機會,因為僅消耗但不產生有機碳的細胞在獲取其他營養素(如氮或磷)方面效率較低。營養消耗和有機廢物產生是密不可分的,加強了原綠球藻-佩拉奇桿菌的聯絡,這種聯絡得到了自然選擇的支援。這種強大的安排表明,協作相互作用的進化促進不僅適用於緊密相關的近親細胞群。至少在某些情況下,這種選擇性驅動可能僅僅是作用於單個細胞的選擇的副產品——一種自我放大的反饋迴路。

原綠球藻-佩拉奇桿菌夥伴關係可能僅僅由幾個小的基因變化演變而來,但其長期影響是巨大的。當原綠球藻和佩拉奇桿菌的祖先在6億至8億年前殖民海洋時,海水仍然很大程度上缺氧且富含鐵。鐵是最終產生氧氣的Photosynthetic蛋白的必需成分,但當有氧氣存在時,它無法溶解並被纏繞到蛋白質中。這種兩難境地會阻止光合生物擴充套件到開闊海洋,如果它們遷入並開始產生大量氧氣,那裡可利用的鐵將變得稀缺。但是原綠球藻的有機碳廢物——透過與佩拉奇桿菌一起生長而獲得——具有結合鐵的非凡能力,即使在有氧氣存在的情況下也能增加其可用性。因此,我們假設,透過它們的有機廢物和關鍵的鐵之間的相互作用,原綠球藻和佩拉奇桿菌最終幫助為光合作用鋪平了道路,使我們星球的海洋富含氧氣。地球上的生命將永遠不一樣了。

來源:Tami Tolpa

別有用心的動機

然而,微生物之間的相互作用可能並不總是和諧的夥伴關係。事實上,一些科學家認為,穩定、互利的合作關係可能是例外,而不是規則。“那裡是一個弱肉強食的世界,”蒙大拿大學的生物學家約翰·麥卡琴說。“即使在一種情況下暫時有益的關係,在另一種略有不同的情況下也可能導致寄生或競爭。”麥卡琴的霍布斯式世界觀部分來自於他研究的現象:內共生,或將一個生物整體併入另一個生物。例如,在我們細胞內產生能量的線粒體曾經是被稱為α-變形菌的群體的自由生活成員。內共生導致了生命史上一些最重要的創新,產生了複雜細胞的標誌性成分,併為植物和動物的進化鋪平了道路。鑑於這些積極的例子,“很容易將內共生想象成一種皆大歡喜的事情,”麥卡琴警告說,“但我認為這是一種更具剝削性的互動。”畢竟,他指出,進化史上可能充斥著失敗的嘗試,在這些嘗試中,內共生趨向於捕食或寄生。

研究人員還發現了內共生體的週轉率很高,就像一個只是不合適的室友一樣,一個被納入的物種被踢出去,一個新的物種進來,揭示了雙方夥伴關係的不安。麥卡琴的研究放大了這樣一種感覺,即生物體之間的相互作用確實是一種主導力量,同時也對其動機發出了警告。“每個生物都在為自己著想,”他指出,“並非所有的互動都對每個人都有利。”

錯綜複雜的微生物群落也可能存在更根本的缺點:如果一個成員受到打擊,相互依賴的微生物網路中的其餘成員可能會變得容易崩潰。從理論上講,代謝聯絡可能會使高度協作的微生物群落比由各自為政的獨立生物組成的微生物群落更容易失敗。

密歇根州立大學的微生物學家阿什利·謝德和她的同事們檢查了378項關於土壤、海洋、淡水、生物工業和動物腸道微生物組的研究,目的是制定關於群落對外部干擾的抵抗力以及恢復基線狀態的能力的一般原則。研究人員發現,56%的調查報告稱,在受到干擾後,代謝發生了廣泛的變化——例如,暴露於高溫促使一個土壤來源的微生物群落停止其通常的氮消耗。在這些受到破壞的群落中,只有10%最終恢復了正常功能。(然而,應該謹慎地解釋這些結果,因為許多研究群落抵抗力的彙編研究並沒有檢查它們最終的恢復情況。對於那些檢查了恢復情況的研究,研究人員可能沒有等待足夠長的時間來看到情況恢復正常。)最終,生物圈具有令人難以置信的彈性,並且總是從重大幹擾中恢復過來——否則我們就不會存在——但是關於恢復是如何工作的,它們有多快,以及持續存在的長期變化,還有很多有待了解。

關於構成自然界的微生物群落以及合作的作用,我們仍然有很多需要學習的地方。迄今為止的結果表明,緊密的代謝夥伴關係驅動了進化動態,併為殖民開闢了廣闊的新領域。但是,研究人員才剛剛開始關注微觀尺度之外的相互作用,並將這些新發現置於現實世界的背景下仍然是一項重大挑戰。有多少物種可以以有意義的方式相互作用?在不同的環境或不同的空間和時間尺度上,塑造這些相互作用的一般原則如何變化?密集的相互作用微生物網路可能意味著人為造成的環境影響可能會波及整個網路,並導致我們尚無法預測的全球性後果。隨著我們進入全球劇烈變化的時代,繼續解碼這些微生物網路至關重要。