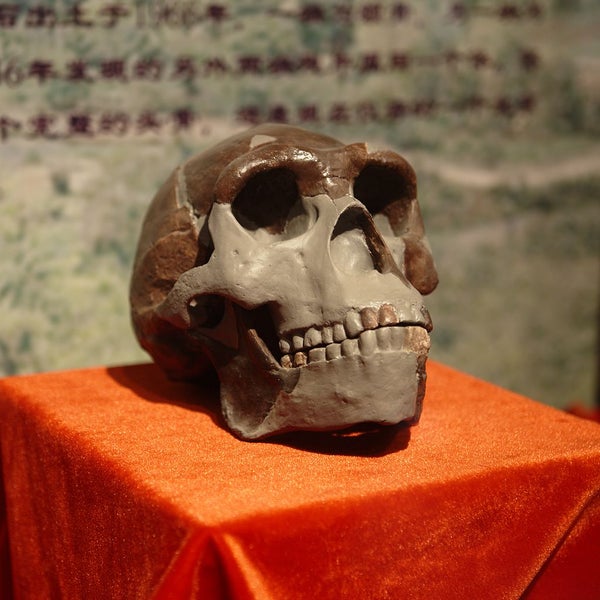

在北京郊外,一座名為龍骨山的小石灰岩山丘在周圍的城市擴張中拔地而起。沿著北側的一條小路通向一些被圍起來的洞穴,每年吸引 15 萬遊客,從學童到白髮蒼蒼的退休人員。正是在這裡,1929 年,研究人員發現了一個近乎完整的古代頭骨,他們確定其年代約為 50 萬年前。它被稱為北京猿人,是有史以來發現的最早的人類遺骸之一,它幫助許多研究人員確信人類最初是在亞洲進化的。

從那時起,北京猿人的中心地位已經褪色。儘管現代測年方法將化石的年代推得更早——達到 78 萬年前——但非洲的發現已經使該標本黯然失色,非洲的發現已經產生了更古老的人類近親遺骸。這些發現鞏固了非洲作為人類搖籃的地位——現代人類及其祖先從這裡傳播到全球各地——並將亞洲降級為一種進化死衚衕。

但是,北京猿人的故事一直困擾著幾代中國研究人員,他們一直在努力理解它與現代人類的關係。“這是一個沒有結局的故事,”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 (IVPP) 的古生物學家吳新智說。他們想知道北京猿人及其物種直立人的同胞是否已經滅絕或進化成更現代的物種,以及他們是否為今天的中國人的基因庫做出了貢獻。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

為了探究其人民祖先的根源,中國在過去十年中加強了在該國各地發掘早期人類證據的努力。它正在重新分析舊的化石發現,並每年投入數千萬美元用於挖掘。政府正在 IVPP 建立一個耗資 110 萬美元的實驗室,以提取和測序古代 DNA。

這項投資正值全球古人類學家開始更多地關注亞洲化石及其與其他人族——與人類的親緣關係比與黑猩猩更近的生物——的關係之際。在中國和亞洲其他地區的發現清楚地表明,曾經有各種各樣的人屬物種在這片大陸上漫遊。它們正在挑戰關於人類進化史的傳統觀念。

“許多西方科學家傾向於透過非洲和歐洲發生的事情的稜鏡來看待亞洲化石和人工製品,”吳說。他說,由於那裡化石發現的年代久遠,並且因為它們更靠近主要的古人類學研究機構,因此在人類進化研究中,其他大陸歷來更受關注。“但越來越清楚的是,許多亞洲材料無法融入人類進化的傳統敘事中。”

倫敦自然歷史博物館的古人類學家克里斯·斯特林格表示贊同。“亞洲一直是被遺忘的大陸,”他說。“它在人類進化中的作用可能在很大程度上被低估了。”

不斷演變的故事

在智人的典型故事中,故事始於非洲。確切的細節因不同的講述而異,但關鍵人物和事件通常保持不變。標題始終是“走出非洲”。

在這種人類進化的標準觀點中,直立人首先在 200 多萬年前在那裡進化(參見“人類進化的兩條路線”)。然後,在大約 60 萬年前的某個時候,它產生了一個新物種:海德堡人,其最古老的遺骸是在衣索比亞發現的。大約 40 萬年前,一些海德堡人離開了非洲,分裂成兩個分支:一個分支冒險進入中東和歐洲,在那裡進化成尼安德特人;另一個分支向東,在那裡成員變成了丹尼索瓦人——一個於 2010 年在西伯利亞首次發現的群體。非洲剩餘的海德堡人最終進化成我們自己的物種智人,大約在 20 萬年前。然後,這些早期人類在 6 萬年前將其範圍擴大到歐亞大陸,在那裡他們取代了當地的人族,只有極少量的雜交。

海德堡人——尼安德特人、丹尼索瓦人和現代人類的潛在共同祖先——的一個標誌是,個體具有原始和現代特徵的混合。與更古老的譜系一樣,海德堡人有一個巨大的眉脊,沒有下巴。但它也類似於智人,牙齒較小,腦容量較大。大多數研究人員都將海德堡人——或類似的東西——視為直立人和智人之間的過渡形式。

不幸的是,來自人類種族黎明時期的這一時期的化石證據稀少且常常模稜兩可。愛荷華大學古人類學家拉塞爾·喬雄說,這是人類進化史上最不為人所知的篇章。“但這對於我們理解人類的最終起源至關重要。”

過去四十年分析的中國化石進一步混淆了這個故事,這些化石對從非洲直立人到現代人類的線性演進提出了質疑。吳說,它們表明,在大約 90 萬到 12.5 萬年前之間,東亞遍佈著人族,他們天生具有介於直立人和智人之間的特徵(參見“古代人類遺址”)。

“這些化石是一個大謎團,”喬雄說。“它們顯然代表了比直立人更先進的物種,但沒人知道它們是什麼,因為它們似乎不符合我們知道的任何類別。”

化石的過渡特徵促使斯特林格等研究人員將它們與海德堡人歸為一類。由於這些形式中最古老的,在湖北省鄖縣發現的兩個頭骨,可以追溯到 90 萬年前,斯特林格甚至認為海德堡人可能起源於亞洲,然後傳播到其他大陸。

但是,包括大多數中國古生物學家在內的許多研究人員認為,儘管存在一些明顯的相似之處,但來自中國的材料與歐洲和非洲的海德堡人化石不同。在陝西省大荔縣出土的一個近乎完整的頭骨,年代可追溯到 25 萬年前,其腦容量更大,面部更短,顴骨比大多數海德堡人標本更低,這表明該物種更先進。

這種過渡形式在中國持續了數十萬年,直到出現了具有如此現代特徵的物種,以至於一些研究人員已將其歸類為智人。其中最新的一個是由兩顆牙齒和一個下頜骨代表的,其年代約為 10 萬年前,由 IVPP 古人類學家劉武及其同事於 2007 年出土。在廣西省智人洞的一個洞穴中發現的下頜骨具有經典的現代人外觀,但保留了北京猿人的一些古老特徵,例如更健壯的體格和不太突出的下巴。

大多數中國古生物學家——以及一些來自西方的熱心支持者——認為,過渡化石是北京猿人是現代亞洲人祖先的證據。在這種被稱為多地區起源論或與雜交連續性的模型中,亞洲直立人的後代與來自非洲和歐亞大陸其他地方的外來群體雜交,他們的後代產生了現代東亞人的祖先,吳說。

對這種觀點的支援也來自中國的人工製品。在歐洲和非洲,石器工具隨著時間的推移發生了顯著變化,但中國的人族從大約 170 萬年前到 1 萬年前一直使用相同型別的簡單石器工具。根據 IVPP 考古學家高星的說法,這表明當地人族不斷進化,幾乎沒有受到外部人口的影響。

政治在起作用?

一些西方研究人員認為,在中國古生物學家對連續性的支援中,暗示著民族主義。“中國人——他們不接受智人起源於非洲的觀點,”一位研究人員說。“他們希望一切都來自中國。”

中國研究人員駁斥了這種指控。“這與民族主義無關,”吳說。他說,這一切都與證據有關——過渡化石和考古文物。“一切都指向中國從直立人到現代人類的連續進化。”

但是,連續性與雜交模型受到了壓倒性的遺傳資料的反駁,這些資料表明非洲是現代人類的搖籃。對中國人口的研究表明,他們 97.4% 的基因構成來自非洲的祖先現代人類,其餘來自尼安德特人和丹尼索瓦人等已滅絕的形式。“如果中國直立人做出了重大貢獻,它們就會在遺傳資料中顯示出來,”上海復旦大學人口遺傳學家李輝說。吳反駁說,中國古代人族的遺傳貢獻可能被遺漏了,因為尚未從他們身上提取出 DNA。

許多研究人員表示,有多種方法可以解釋現有的亞洲化石,而無需訴諸與雜交的連續性。例如,智人洞人族可能代表早期現代人類在 12 萬到 8 萬年前從非洲的遷徙。英國牛津大學考古學家邁克爾·佩特拉利亞說,這些人沒有像以前認為的那樣留在中東黎凡特,而是可能擴充套件到東亞。

其他證據支援了這一假設:在中國湖南省道縣的一個洞穴中進行的挖掘發現了47 顆看起來非常現代的化石牙齒,它們可能來自今天人們的嘴裡。但劉武及其同事去年報告說,這些化石至少有 8 萬年的歷史,甚至可能達到 12 萬年。“這些早期移民可能在途中或在亞洲與古代人群雜交,這可以解釋智人洞人的原始特徵,”佩特拉利亞說。

另一種可能性是,一些中國化石,包括大荔頭骨,代表神秘的丹尼索瓦人,這是一個從西伯利亞化石中鑑定的物種,其年代超過 4 萬年。古生物學家不知道丹尼索瓦人長什麼樣,但從他們的牙齒和骨骼中提取的DNA 研究表明,這個古代人群為現代人類的基因組做出了貢獻,尤其是澳大利亞土著居民、巴布亞紐幾內亞人和波利尼西亞人——這表明丹尼索瓦人可能曾在亞洲漫遊。

倫敦大學學院的古人類學家瑪麗亞·馬丁農-託雷斯是提出一些中國人族是丹尼索瓦人的人之一。她與 IVPP 研究人員合作,對去年發表的河北省許家窯發現的化石組合進行了分析——包括部分下頜骨和九顆牙齒,年代可追溯到 12.5 萬至 10 萬年前。她說,臼齒很大,根部非常粗壯,凹槽複雜,讓人想起丹尼索瓦人的牙齒。

第三個想法甚至更激進。當馬丁農-託雷斯和她的同事比較了來自世界各地的 5000 多顆化石牙齒時,這個想法出現了:該團隊發現歐亞標本彼此之間的相似性高於非洲標本。這項工作以及對化石頭骨的最新解釋表明,歐亞人族在很長一段時間內與非洲人族分開進化。研究人員提出,180 萬年前離開非洲的第一批人族是現代人類的最終來源。他們的後代主要定居在中東,那裡的氣候宜人,然後產生了過渡性人族浪潮,這些浪潮蔓延到其他地方。一個歐亞群體去了印度尼西亞,另一個群體產生了尼安德特人和丹尼索瓦人,第三個群體冒險返回非洲並進化成智人,後者後來傳播到世界各地。在這個模型中,現代人類在非洲進化,但他們的直系祖先起源於中東。

並非所有人都信服。“化石解釋是出了名的成問題,”德國萊比錫馬克斯·普朗克進化人類學研究所的古遺傳學家斯萬特·帕博說。但是,來自歐亞化石的 DNA,其年代可以追溯到人類種族的開始,可能有助於揭示哪個故事——或組合——是正確的。中國現在正在朝著這個方向努力。去年,在帕博攻讀博士學位的古遺傳學家付巧妹回國,在 IVPP 建立了一個實驗室,以提取和測序古代 DNA。她的近期目標之一是看看一些中國化石是否屬於神秘的丹尼索瓦人群體。來自許家窯的突出臼齒將成為早期目標。“我認為我們這裡有一個主要嫌疑人,”她說。

模糊的畫面

儘管對中國化石記錄有不同的解釋,但所有人都同意,亞洲的進化故事比人們以前意識到的要有趣得多。但細節仍然模糊不清,因為在亞洲進行挖掘的研究人員太少了。

當他們這樣做時,結果令人震驚。2003 年,在印度尼西亞弗洛勒斯島的一次挖掘中,發現了一個小矮人人族,研究人員將其命名為弗洛勒斯人,並稱為霍位元人。憑藉其奇特的特徵組合,該生物仍然引發了關於它是否是直立人的矮化形式,或者是一些更原始的譜系,該譜系從非洲一路到達東南亞並一直生活到 6 萬年前的爭論。上個月,弗洛勒斯島又出現了更多驚喜,研究人員在那裡發現了類似霍位元人的人族的遺骸,這些遺骸位於大約 70 萬年前的岩石中。

從亞洲各地回收更多化石顯然將有助於填補空白。許多古人類學家還呼籲更好地獲取現有材料。大多數中國化石——包括一些最好的標本,如鄖縣和 大荔頭骨——只有少數中國古生物學家及其合作者才能獲得。“如果能夠透過複製品或 CT 掃描將其提供給一般研究,那將太棒了,”斯特林格說。此外,研究人員說,化石遺址應該經過更嚴格的年代測定,最好是透過多種方法。

但所有人都同意,亞洲——地球上最大的大陸——在揭開人類故事方面還有更多貢獻。“重心,”佩特拉利亞說,“正在向東轉移。”

本文經許可轉載,最初於 2016 年 7 月 12 日首次發表。