2014年夏天,當ISIS軍隊席捲敘利亞和伊拉克北部時,他們佔領了雅茲迪人的村莊,他們認為雅茲迪人是異教徒。士兵們殺害了雅茲迪男人,並抓走了女孩和婦女。年僅12歲的女孩成了“妻子”——在ISIS戰士之間傳遞的性奴隸。這種恐怖情景太熟悉了:雅茲迪婦女所遭受的噩夢是千百年來被俘婦女的噩夢。

在過去的十年裡,我一直在研究歷史和古代文化中的俘虜現象。我是一名考古學家,對學者們稱為“部落”或“酋邦”的小規模社會中的社會和人口過程感興趣——這些群體的人數少於20,000人,他們透過血緣或婚姻關係聯絡在一起,領導者的權力相對有限。俘虜在這些社會中無處不在:早期旅行者的敘述、民族歷史文獻、人種學、俘虜敘事和考古報告都描述了世界各個角落的俘虜,從北歐到南美洲南部。我對這些早期著作的分析代表了首次對綁架及其後果進行跨文化考察的嘗試。

這些文獻中描述的世界與小社群人民彼此平等相待的理想化形象形成鮮明對比。相反,大多數小規模社會都包含一些個人,他們無法像其他群體成員一樣獲得相同的資源和利益。其中一些處境不利的人是孤兒、無能者或罪犯,但大多數是來自其他群體的俘虜。事實上,在一些小規模社會中,被掠奪的人可能占人口的 25%。因為他們在他們不情願加入的群體中沒有親屬,所以俘虜自然而然地處於邊緣地位;除非他們被收養或嫁入該群體,否則本地群體成員通常甚至不把他們視為人類。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

雖然俘虜在他們進入的群體中形成了最低的社會階層,但他們仍然以深刻的方式影響著這些社會。他們將來自其出生群體的新思想和信仰引入給他們的俘虜者,促進了技術和意識形態的傳播。他們在被綁架他們的群體中地位、不平等和財富的創造中發揮了關鍵作用。這些因素很可能為更復雜的社會結構的出現奠定了基礎:國家級社會,在這種社會中,一個人或一小群人對超過 20,000 人的人口擁有重要的權力和權威,並且群體成員資格不是建立在親屬關係之上,而是建立在社會階層或居住在民族國家邊界內。儘管經歷了所有苦難,俘虜們還是改變了世界。

武力奪取

人們通常透過戰爭或襲擊成為俘虜。在 1492 年首次航行到美洲期間,克里斯托弗·哥倫布聽說了加勒比海小安的列斯群島兇猛的卡利納戈人。15 和 16 世紀的檔案顯示,卡利納戈人乘坐他們的戰船航行數百英里,襲擊其他島嶼,掠奪他們的貨物和人口。襲擊者在返回家園後不久就儀式性地殺害了他們抓獲的成年男子。年幼的男孩被閹割並用作奴隸,直到成年,然後被犧牲。年輕女性作為俘虜的妾或妻子的僕人進入卡利納戈社會。北美洲西北海岸的狩獵採集者襲擊以俘虜為奴隸或交易其他貨物。19 世紀的記載描述了載著戰士的戰船艦隊襲擊鄰近的群體或進行更長距離的襲擊。他們主要抓走婦女和兒童,但也抓走在戰鬥中未被殺害的男子。從 8 世紀到 11 世紀,維京人在整個北大西洋和地中海地區進行襲擊,抓獲大量俘虜以奴役或出售。在 12 世紀到 16 世紀,菲律賓的沿海酋邦派遣奴隸襲擊艦隊橫跨該地區,襲擊較小的群體。據伊利諾伊大學芝加哥分校的考古學家勞拉·容克稱,襲擊者帶著被俘的婦女返回,她們被奴役或結婚。婦女在農田中工作,或為她們的主人制作陶器或紡織品以進行交易。

一個社會的俘虜很少能獲得與土生土長者平等的地位。當戰士返回時,那些註定要成為奴隸的俘虜幾乎總是經歷一個過程,哈佛大學的社會學家奧蘭多·帕特森稱之為“社會死亡”,在這個過程中,他們被剝奪了出生時的身份,並“重生”為奴隸。在這個過程中,奴隸經常被迫採用一些可見的奴役標誌,並獲得一個新的“奴隸名字”。例如,秘魯東部的科尼博人剪掉女性俘虜的頭髮,給她們留著表示奴隸身份的短劉海。他們還更換了俘虜的傳統服裝,科尼博人認為這些服裝是不雅和野蠻的。卡利納戈人毆打和侮辱他們的新俘虜,剪掉他們的頭髮作為奴役的標誌,並將他們改名為“女奴”或“男奴”。由於年輕的男奴最終被犧牲和食用,他們也被稱為“我的烤肉”。

19 世紀早期的記載描述了東南亞俘虜的社會和文化身份遭受的創傷性破壞,其中包括一位被菲律賓伊朗倫奴隸販子抓獲的荷蘭海船船長。奴隸販子剝光了他的衣服,把他手腳捆起來綁在船底。據澳大利亞默多克大學的民族歷史學家詹姆斯·沃倫稱,這些海盜毆打俘虜的肘部和膝蓋,使他們無法跑步或游泳逃脫。被捆綁數月之久,食物不足,並且不斷遭受虐待,俘虜最終放棄了逃跑的希望。

在西北海岸社會,俘虜不僅成為奴隸,永遠不可能成為俘虜者社會的成員,而且他們的孩子也命運相同。就像美國南方的非洲奴隸或古羅馬的工業奴隸一樣,西北海岸群體的奴隸將其身份傳給他們的後代。

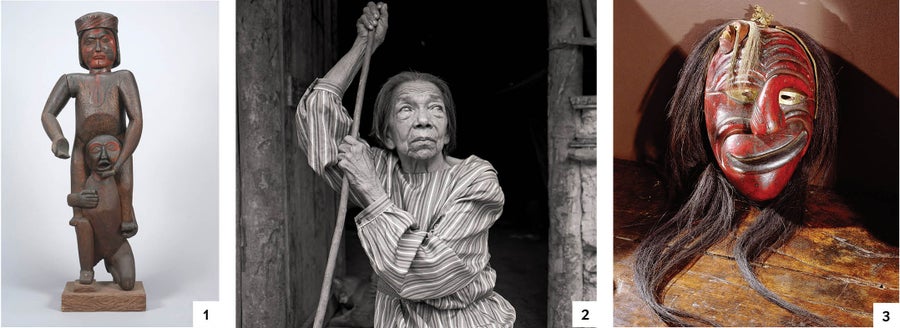

正如西北海岸印第安人雕刻(1)中所示,小規模社會中的俘虜通常被當作奴隸使用。有些人,例如 20 世紀 30 年代被亞馬遜的亞諾瑪米人綁架的海倫娜·瓦萊羅(2),成為了妻子。俘虜對他們進入的群體的影響在文物中可見,例如休倫俘虜可能引入的易洛魁人藥用傳統面具(3)。圖片來源:不列顛哥倫比亞大學人類學博物館(1);何塞·安東尼奧·卡雷拉·穆諾茲(2);沃納·福爾曼蓋蒂圖片社(3)

變革的推動者

人們可能會認為,被虐待的俘虜被拖入一個新的社會,幾乎沒有機會向他們的俘虜群體傳播知識或技能。然而,我的跨文化研究描繪了一幅截然不同的圖景。今天的人們傾向於將小規模社會視為永恆不變的,但事實上,他們通常渴望學習新事物。俘虜帶來了社會、經濟和意識形態進步的機會,他們的俘虜者充分利用了這些機會。

許多記載暗示,至少一些俘虜是因其技術訣竅而被盯上的。19 世紀早期被西北海岸群體莫瓦查特人抓獲的英國船隻軍械師約翰·傑威特,在一次致命襲擊中倖免於難,因為酋長想要傑威特知道如何製造的金屬武器。傑威特在他的回憶錄中詳細描述了他的苦難經歷,該回憶錄於 1815 年出版,他還向他的俘虜展示瞭如何清洗髒衣服而不是丟棄它們,儘管傑威特本人不得不做清洗工作。海倫娜·瓦萊羅在 20 世紀 30 年代被亞馬遜的亞諾瑪米人綁架時還是個孩子,她報告說,當她告訴他們她不知道如何製造金屬工具時,她的綁架者勃然大怒。她在 1965 年出版的一本書中講述了她在部落中的歲月,並指出:“女人們說‘她是一個白人女人,她一定知道;但她不想為我們製作衣服、彎刀或炊具;打她!’”但酋長和海倫娜的一位共妻為她辯護,她倖存了下來。金屬加工技能在北歐的日耳曼部落中也同樣受到重視,他們俘獲了羅馬金屬匠,顯然讓他們工作。考古學家在丹麥北部發現了當地製造的羅馬風格金屬物品,例如小雕像、飲用角和武器。

俘虜也可能改變其俘虜社會的宗教習俗。在北美洲西北海岸,海達人從他們的貝拉貝拉俘虜那裡瞭解了稱為宴會儀式的慶祝聚會,這些聚會是為了建造或修理房屋而組織的。19 世紀,西非沿海奴隸港口烏伊達的人們 практикует 各種伏都教崇拜,其中一些是由來自非洲內陸群體的奴隸婦女引入的。在羅馬帝國衰落期間襲擊羅馬帝國的日耳曼部落從羅馬俘虜那裡學習了基督教。

雖然俘虜者通常鄙視他們的俘虜,但他們常常相信他們具有治癒能力。西班牙人阿爾瓦·努涅斯·卡韋薩·德·瓦卡在哥倫布航行後的幾十年裡探索墨西哥灣沿岸時,他和幾位同伴遭遇海難,被現在德克薩斯州的土著群體抓獲。他們的俘虜確信這些外國人知道如何治癒疾病,卡韋薩·德·瓦卡和他的團隊因他們發明的治療儀式而廣為人知。當西班牙人逃脫並前往現在的墨西哥時,他們沿途遇到的許多土著人民都要求他們提供治療技能。同樣,在 19 世紀中葉的美國西部,一位受傷的奧格拉拉蘇族酋長要求他的俘虜,一位名叫範妮·凱利的年輕拓荒者婦女照顧他,因為他相信白人婦女的觸控會治癒他。在北美洲東北地區,據認為休倫俘虜向他們的易洛魁俘虜介紹了藥用假面協會,其中治療師佩戴木製面具。

地位象徵

我的研究中最令人驚訝的發現也許是,俘虜是其俘虜者社會和政治權力的強大來源。在小規模社會中,社會權力源於領導者控制的追隨者的數量,其中大多數是親屬。俘虜雖然不情願,但增加了大量非親屬追隨者,從而提高了其俘虜者的地位。俘虜,特別是育齡婦女,使領導者或尋求地位的男子能夠在不承擔向新娘家人支付新娘價格的傳統婚姻義務的情況下增加其家庭規模或追隨者人數。顧名思義,俘虜在他們加入的社會中造成了即時的不平等。作為群體中最邊緣化和最受鄙視的成員,他們提高了其他所有人的地位。

在我研究的大多數小規模社會中,男子透過戰爭中的成功獲得聲望。俘虜是勝利的最佳證據。例如,在卡利納戈人中,一個人只有在戰爭中取得勝利(這意味著抓獲俘虜)才能與高等級家庭實現有利的婚姻。北美洲東北地區的年輕易洛魁男子除非成為成功的戰士(同樣以抓獲俘虜為標誌),否則不能指望成為領導者或娶到好妻子。東北各地的社會中的男子使用“卡魯梅特儀式”,這是一種圍繞吸食聖菸斗建立聯盟的儀式,以炫耀他們作為戰士和俘虜者的成功。在 12 至 16 世紀東南亞的菲律賓酋邦中,那些在襲擊中抓獲最多俘虜和最多戰利品的戰士贏得了最高的地位。他們渴望神話戰士的成功,這些戰士的超自然力量使他們能夠戰勝敵人並奪走他們的人民。

主人還透過公開展示他們對奴隸的權力來獲得社會地位。主人和俘虜之間日常生活的鮮明差異不斷強化他們相對的地位。從這個意義上說,高社會地位不僅需要主人和僕人,還需要觀眾來見證這種統治。帕特森指出,美國南方的騎士精神崇拜強調南方男子的“榮譽”,這隻有在白人男子可以將自己與無權且在他們眼中“毫無榮譽”的奴隸(無論他們是否真的擁有奴隸)進行對比時才有可能。類似的動態在小規模社會中上演。例如,著名的西北海岸男子,即頭銜持有者,在與奴隸的日常互動中展示他們的威望。頭銜持有者只執行管理任務,例如組織儀式活動,幾乎從不做真正的勞動——這是奴隸的職責。頭銜持有者的妻子和女兒也避免工作。奴隸們到處跟隨她們,取木頭和水、做飯、搬運重物和照看孩子。

在科尼博人中,俘虜也可以成為侍從——高等級個人或家庭的家僕——進一步提升其主人的社會地位。同樣,居住在巴西和哥倫比亞沃佩斯河流域的東圖卡諾人的馬庫俘虜照顧他們主人的個人需求和他妻子的需求。據巴拿馬史密森熱帶研究所的人類學家費爾南多·桑托斯-格拉內羅稱,當他們的主人吸菸時,他們會拿著主人的大儀式雪茄,甚至會給女主人的嬰兒餵奶。然而,圖卡諾人鄙視馬庫人。男人可能會把馬庫女人當作妾,但永遠不會考慮娶一個馬庫女人。

奧利弗·奧特曼於 1851 年被亞利桑那州的一個美洲原住民部落綁架。圖片來源:本傑明·F·波爾森阿拉米

財富創造者

學者們認為,小規模社會中的奴隸只是地位的象徵,沒有真正的經濟作用。他們將這種奴隸制與大規模奴隸制進行了鮮明對比,大規模奴隸制的經濟影響從近代史中顯而易見:非洲奴隸創造了美國南方的財富,這是 19 世紀美國經濟發展的驅動力。但我研究的群體表明,古代小規模社會中的俘虜實際上開始了創造財富、地位和不平等的過程,這預示著美國、羅馬和其他地方大規模奴隸制的經濟後果。

領導者必須獎勵自願的追隨者以維持他們的忠誠度,因此他們的權力與他們控制和提供食物或貿易物品的能力息息相關。在小規模社會中,有抱負的領導者通常會求助於他的親屬來創造他獲得和留住追隨者所需的盈餘,但親屬可能會拒絕這位準領導者的要求。當然,無權無勢的俘虜不能拒絕。

文獻中充斥著俘虜的經濟影響的殖民前例子。以 16 世紀哥倫比亞考卡山谷的酋邦為例,這些酋邦 постоянно 處於戰爭狀態。最早的西班牙訪客——士兵和牧師——報告說,勝利者抓獲了數百名俘虜。他們犧牲了一些,但留下了更多的俘虜作為奴隸,這使每個主人都能夠顯著擴大他的作物產量。在北美洲西北海岸,鮭魚是許多群體的主食,但它只在一年中的某些時候供應,因此人們必須儲存它以供儲存。部落認為鮭魚加工是婦女的工作。但他們很容易讓男女奴隸都從事這項任務,這創造了大量的幹鮭魚盈餘。在北美洲的其他地方,在歐洲人到來前的一個世紀,大平原上的男子透過生產和交易高等級野牛皮和獸皮而變得富有。生產獸皮和獸袍是勞動密集型的婦女工作。加利福尼亞大學聖克魯斯分校的考古學家朱迪思·哈比希特-毛切發現了證據表明,平原男子俘獲了普韋布洛印第安村莊的婦女,以增加他們的妻子人數。在平原地區發現的陶器殘骸使用了與普韋布洛文化相關的技術,追蹤了這些普韋布洛婦女進入平原群體的運動。哈比希特-毛切認為,許多妻子之間的合作工作可以將獸皮產量翻倍,並顯著增加男子的財富和地位。

俘虜產生的資源使酋長和有抱負的領導者能夠繞過對親屬的互惠義務,並鞏固他們的社會和經濟權力。在菲律賓,被俘婦女生產食物、紡織品或陶器。酋長們利用剩餘的貨物來贊助宴會,以吸引戰士追隨併為他們戰鬥,從而壯大他們的軍隊;與此同時,有抱負的酋長們在整個東南亞交易貨物以積累財富。秘魯的科尼博人也有一種類似的手段將俘虜產生的剩餘財富轉化為權力和地位——即“競爭性宴會”。根據昆斯學院、紐約城市大學的考古學家沃倫·德博爾的說法,他是一位科尼博人權威,有抱負的科尼博男子擁有多位妻子幫助舉辦宴會非常重要。傳統妻子和俘虜妻子都種植主食木薯並將其釀成啤酒,這是競爭性宴會的中心。一個人擁有的妻子越多——以及對上游小村莊的成功襲擊產生了穩定的供應——他的家庭生產的啤酒就越多。他能提供的啤酒越多,他能舉辦的宴會就越大,他的地位就越高。這種動態似乎根深蒂固:對第一千年用於釀造、儲存和飲用啤酒的罐子的發現表明,競爭性宴會,以及最有可能支援宴會的俘虜婦女,在科尼博人及其許多其他古代社會的史前祖先中很常見。

俘虜不僅創造了財富,而且真實地體現了財富。幾乎所有我研究的小規模社會都贈送、交易或出售被掠奪的人。正如美國南方的奴隸制系統一樣,低地位的俘虜是高地位的聲望商品,通常是小規模社會中男子擁有的最貴重的商品。在 17 和 18 世紀的北美洲東北地區,土著群體使用俘虜作為禮物來建立聯盟或平息爭端。在西北海岸,奴隸在各個群體之間交換或出售,沿著完善的貿易路線流動。在哥倫比亞的考卡山谷,已知最古老的探險家記載,來自 16 世紀中期,描述了奴隸市場——這種制度很可能早於歐洲人的到來。在世界某些地方,奴隸甚至像貨幣一樣發揮作用。例如,在早期中世紀的愛爾蘭,女奴是最高的價值單位,被用作支付方式。

從部落到國家

鑑於俘虜對他們進入的文化的影響,我懷疑他們在人類歷史上最根本的社會轉型之一中發揮了重要作用:複雜、國家級社會的形成。紐約大學的考古學家諾曼·約菲現在認為,直到社會經濟和政府職位不再與親屬關係聯絡在一起,國家級社會才出現。大多數考古學家和其他社會科學家都認為,國家的出現至少部分是由於少數人創造和控制剩餘商品的結果。俘虜現象幫助早期人類群體滿足了國家形成的這兩個條件。當然,俘虜不是國家形成的唯一因素。它們存在於世界各地許多小規模社會中,但沒有影響這種戲劇性的社會變革。但是,俘虜(並且現在仍然是)被抓獲以增強有抱負的男子的社會地位,並且在我看來,給了其中一些人積累財富和權力的機會,而財富和權力一定是早期國家的基礎。

如果俘虜現象參與了國家級社會的形成,那麼我們應該期望在早期國家的遺骸中找到俘虜的跡象。在我在美國西南部工作過的地方之一,新墨西哥州的查科峽谷,就發現了完全這樣的證據。查科政體存在於公元 800 年至 1250 年左右,被認為是西南部唯一的國家級社會。對人類遺骸的研究表明,在查科掌權期間,周圍地區的女性明顯多於查科未掌權期間。查科峽谷本身的墓葬中包含許多 15 至 25 歲的女性,這是俘虜最常見的性別和年齡範圍。此外,一項對來自查科峽谷附近查科風格的大型房屋的人類遺骸的研究發現,女性有頭部傷口癒合的證據以及通常與俘虜和其他邊緣化和受虐待的人相關的其他創傷。查科地區其他暴力事件的證據,以及查科人的現代後代的口頭傳統,也證明了查科存在俘虜。

查科並非唯一的例子。加利福尼亞州立大學聖貝納迪諾分校的考古學家彼得·羅伯特肖考察了 15 世紀中期之後兩個東非國家布尼奧羅和布幹達(現在是烏干達西部)的發展。他發現,在那裡香蕉或小米田中工作的許多婦女都被俘虜並被當作商品對待。羅伯特肖認為,對婦女農業勞動力的需求可能是這些社會社會政治演變的動力。

俘虜促進了最終導致現代世界的社會政治變革的觀點絕不能為古代、歷史或現代對俘虜的令人髮指的虐待行為辯護。在 ISIS 部隊蹂躪他們的家園五年多後,他們奴役的一些雅茲迪婦女和兒童已經返回家園。數千人仍然被囚禁。我衷心希望更多的雅茲迪俘虜能夠與家人團聚。千百年來,處於這種境地的婦女幾乎從未有過這樣的希望。考古學家至少可以在一定程度上透過講述他們的故事來承認和尊重他們的困境。