今年五月,當我終於意識到由於疫情,我將被困在家中很長一段時間時,我開始培養一個以前從未特別吸引我的愛好:觀鳥。我清理了我疏於打理的喂鳥器,裝滿了種子,從地下室的裝備袋中取出我的雙筒望遠鏡,並開始在戶外喝早咖啡,慢慢學習根據體型、羽毛顏色、喙形和鳴叫聲來識別物種。最後一次統計,我已經從我家郊區後院的範圍內記錄了 39 個物種。這些觀察鳥類的時間——聚集在餵食器上的金翅雀、在樹林中發出鼓點聲的啄木鳥、在草坪上昂首闊步的火雞、在它們最喜歡的花朵上盤旋的紅喉蜂鳥、在頭頂盤旋的紅肩鷹——讓我對它們的多樣性有了新的認識。而我看到的只是鳥類形態實際豐富性的一小部分。如今,地球上有超過 10,000 種鳥類,它們構成了地球上最多樣化的陸生脊椎動物(有骨骼的動物)群體。它們是如何變得如此驚人地多樣化的呢?

鳥類是恐龍,是唯一倖存至今的譜系。它們起源於侏羅紀時期,距今 2 億至 1.5 億年前,來自獸腳亞目,這是一群兩足食肉恐龍,其成員包括巨獸霸王龍和較小的迅猛龍。數千萬年來,鳥類與其他恐龍一起進化,多樣化為許多小型、快速生長的、長羽毛的飛行者,以及一些大型、不會飛行的形態。其中一個群體,即所謂的新鳥類——以其融合的腳和踝骨以及支撐翅膀的骨骼中的某些特徵為特徵——最終將產生現代鳥類。

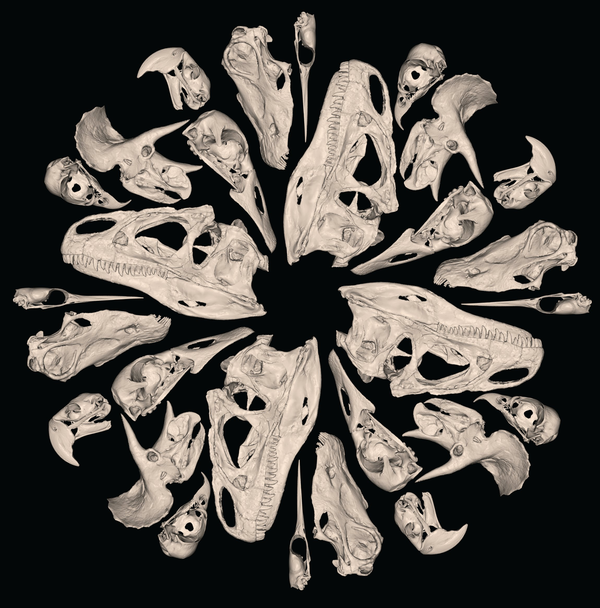

現代鳥類展現出無數種形態,如今有超過 10,000 個物種存活於世。它們分佈在地球上每一塊主要陸地和水域,並且已經進化出利用各種各樣的生態位。此處展示的是紅肩鷹 (1)、蜂鳥 (2)、食火雞 (3) 和火烈鳥 (4)。圖片來源:Enrique Aguirre Aves Getty Images (1, 2);Jordan Capitan Getty Images (3);Tashina Van Zwam Getty Images (4)

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

科學家們傾向於將現代鳥類的多樣性視為 6600 萬年前那場命運攸關的日子之後發生的爆發性進化活動的結果,當時一顆六英里寬的小行星撞擊地球,導致 75% 的動植物物種滅絕,包括非鳥類恐龍和大多數鳥類群體。究竟為什麼只有新鳥類譜系在這場末日浩劫中倖存下來尚不確定,儘管最近在比利時發現了一個 6670 萬年前的新鳥類鳥化石,名為Asteriornis,是今天鴨子和雞的近親,這表明體型小和生活在海岸線環境中可能有所幫助。無論如何,當時的觀點是,在大滅絕之後,新鳥類基本上獨自佔據了這片天地。擺脫了其他恐龍的競爭(更不用說一大堆其他也滅絕的脊椎動物,包括翼龍,那些長期統治天空的飛行爬行動物),鳥類突然爆發成多種形態,以填補許多新近空缺的生態位。

現在,一項新的分析發現了有趣的證據,表明它們非凡的多樣性可能並非源於這種方式。在對數百個鳥類和恐龍頭骨的研究中,倫敦大學學院的瑞恩·費利斯 (Ryan Felice)、倫敦自然歷史博物館的安賈莉·戈斯瓦米 (Anjali Goswami) 及其同事發現,在大滅絕事件之後,與恐龍前輩相比,鳥類進化的速度實際上減慢了,而不是像預期的那樣加速。《PLOS 生物學》雜誌上發表的論文揭示了主要脊椎動物群體輻射期間的進化速度,並暗示了可能在決定其程序中發揮關鍵作用的因素。

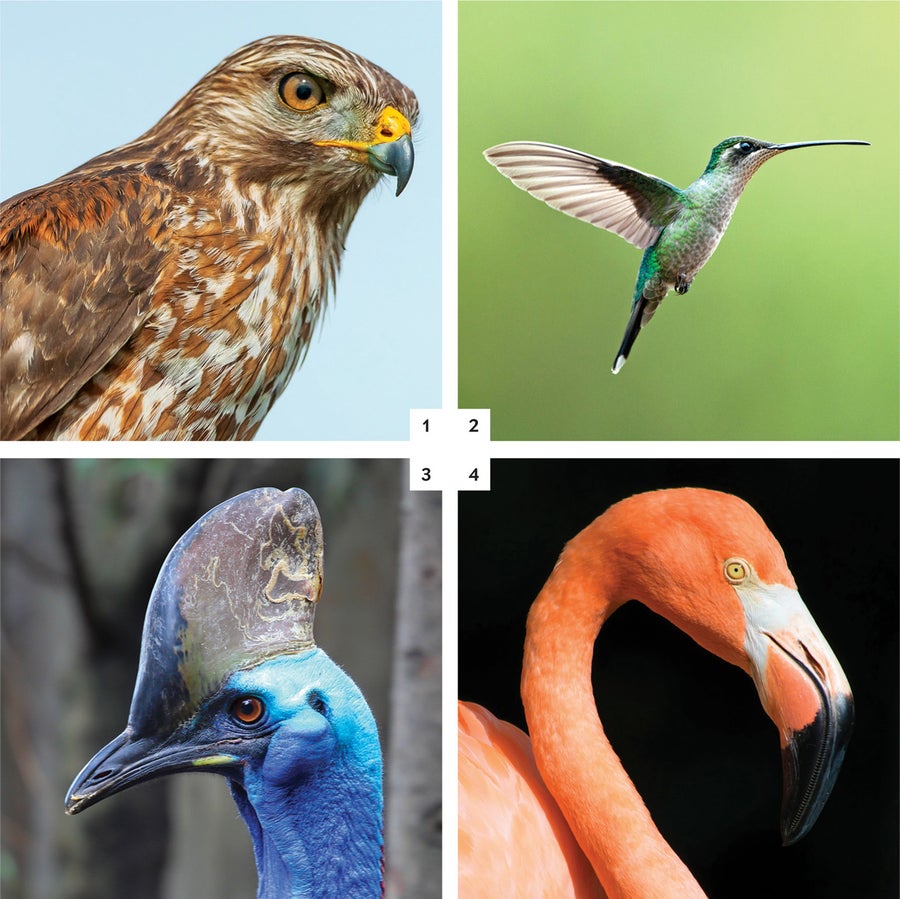

非鳥類恐龍頭骨比鳥類恐龍頭骨更加多樣化。圖片來源:瑞恩·費利斯 (Ryan Felice)

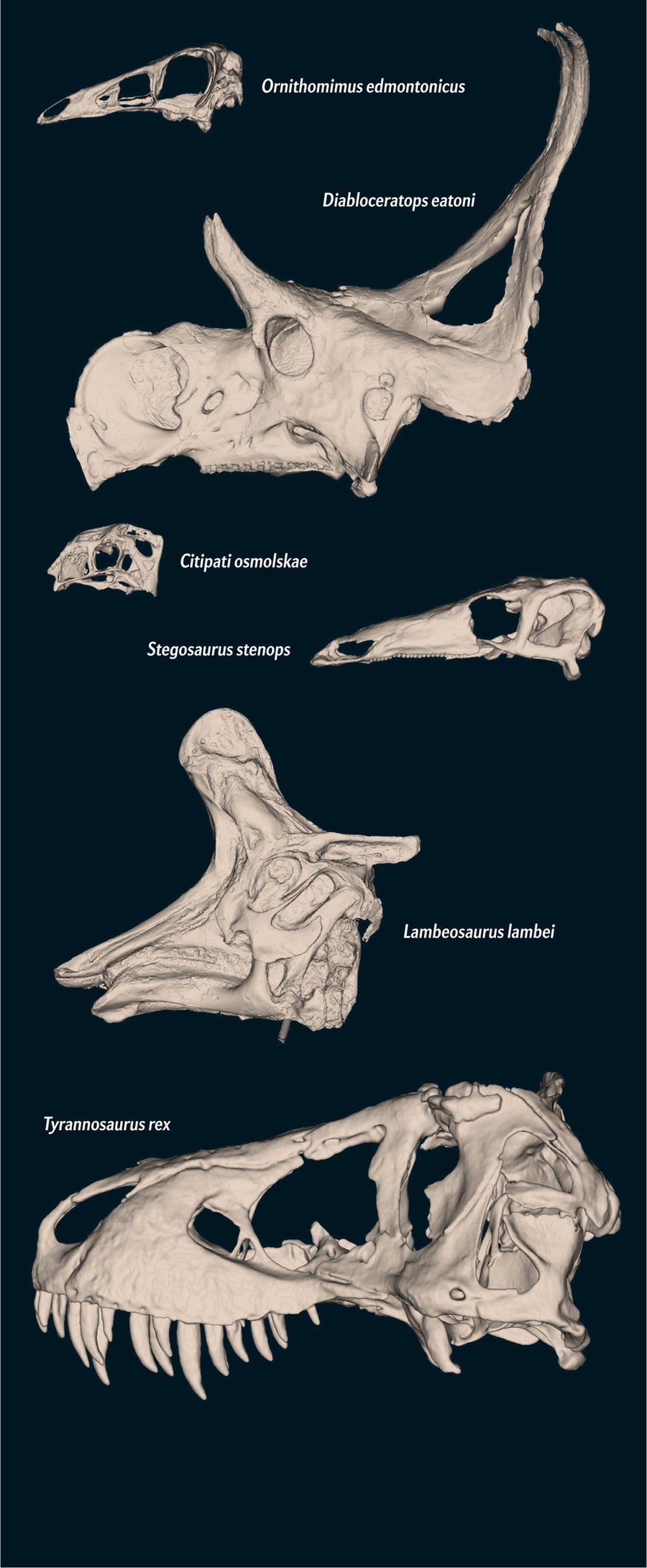

儲存動物完整骨骼的化石非常罕見,因此化石材料的比較研究往往側重於身體的特定區域。該團隊研究了頭骨,因為它們具有多種功能,從支撐感覺器官到實現進食,再到吸引配偶和防禦自身。“鳥類的頭骨形狀具有令人難以置信的多樣性,”費利斯觀察到。他說道,想想鷹和蜂鳥,或者鴿子和鵜鶘。“鳥類是否透過比非鳥類恐龍祖先更快的進化速度進化出高度可變的頭骨?”費利斯問道。這似乎是一個狹隘的問題,但“它有助於理解多樣性是如何進化的,”他解釋道。“如果一個生物群體非常多樣化,它們是會在爆發性爆發中快速實現其多樣性?還是緩慢而穩定地實現?”

為了進行調查,該團隊使用標本的高解析度 3D 掃描,對來自現代鳥類和已滅絕恐龍的 391 個儲存完好的頭骨進行了詳細的形狀分析。科學家們利用結果重建了動物的進化過程。通常,頭骨形狀比較依賴於使用已建立的界標——例如縫合線和隆起——所有正在評估的各種物種都共享這些界標。但是,研究組越大,對應點就越少。因此,側重於傳統界標的調查會丟失有關頭骨形狀的大量資訊。“我們的方法採用這些界標,並將它們用作連線這些界標的曲線的錨點,並透過這樣做,勾勒並劃定頭骨的各個骨骼,”戈斯瓦米說道。“我們的自動化方法隨後採用通用的點模板,並透過使用界標和曲線來識別感興趣的區域,從而將完全相同的模板擬合到我們資料集中的所有標本。因此,您可以獲得均勻分佈在骨骼表面上的點,而不管您正在檢視的骨骼看起來像是鴨子喙下方的扁平骨骼結構,還是霸王龍高聳的、咬合[口鼻部]。”

研究人員發現,在頭骨的所有區域,恐龍的進化速度都比鳥類快 1.5 到 3 倍。在大滅絕事件結束了中生代並迎來了新生代之後,鳥類分支成大多數現代主要群體,從蜂鳥和企鵝到猛禽和鳴禽。但是,它們進化出這種多樣性的速度遠低於它們的中生代恐龍前輩。“它們的形態變化速度在它們作為輻射開始起飛時下降,”戈斯瓦米說道。

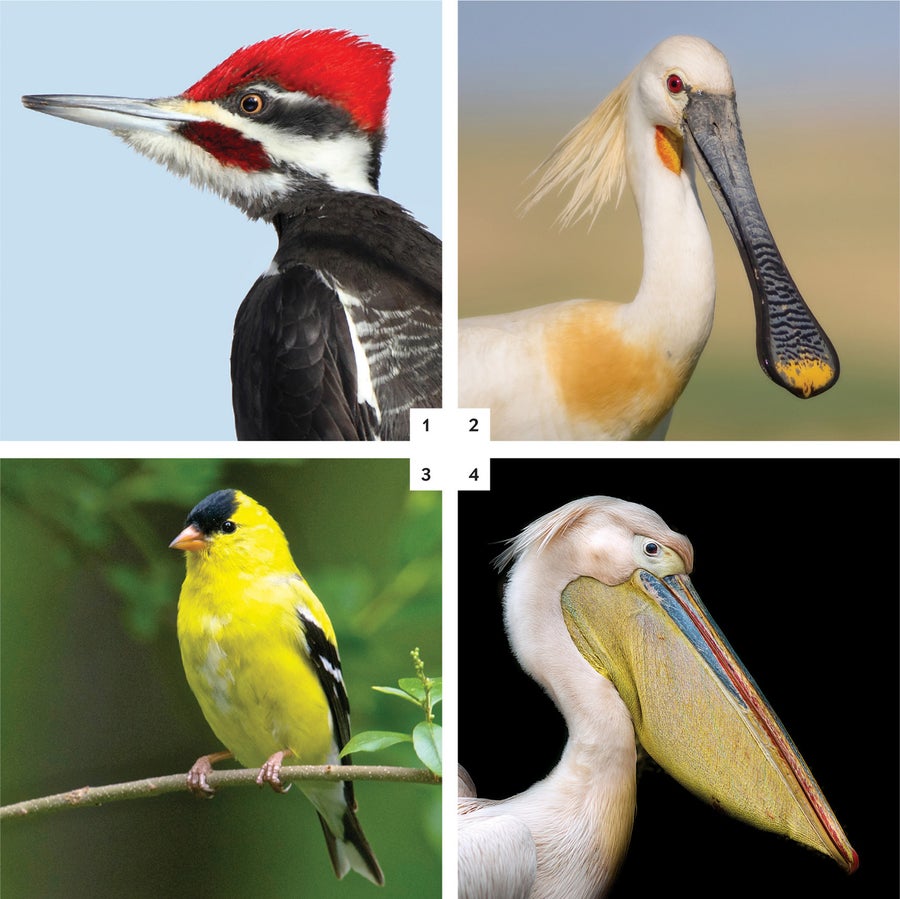

現代鳥類的多樣性——從絨啄木鳥 (1) 到白琵鷺 (2) 再到美洲金翅雀 (3) 再到大鵜鶘 (4) ——一直被視為白堊紀末期大滅絕之後發生的爆發性進化活動的產物。然而,新的研究表明,鳥類驚人的多樣性是緩慢進化的。圖片來源:Brian Lasenby Getty Images (1);Getty Images (2);Gary Carter Getty Images (3);Tashina Van Zwam Getty Images (4)

為什麼會突然減速?戈斯瓦米認為,這反映了頭骨功能優先順序的轉變。她解釋說,恐龍頭骨具有精巧的展示和戰鬥結構,以及需要大面積附著頜部肌肉的複雜進食機制,而鳥類頭骨主要用於容納和保護動物相對較大的大腦。

未參與這項新研究的鳥類進化專家讚揚了該團隊的方法以及他們研究中包含的大量物種。

康涅狄格州格林威治布魯斯博物館的丹尼爾·克塞普卡 (Daniel Ksepka) 表示,考慮到琵鷺、火烈鳥和鵜鶘等鳥類喙的多樣性,恐龍頭骨的進化速度比現代鳥類快得多,這似乎很奇怪。它們各種各樣的形狀表明喙的進化速度很快,而喙是頭骨的主要組成部分。但他表示,仔細觀察就會發現,這些獨特的喙是例外而不是規則。“有很多群體,例如鶯或鸚鵡,數十個相關的物種共享非常相似的頭骨形狀,這表明頭骨進化相對較少,”克塞普卡觀察到。

相比之下,一些恐龍群體的頭骨進化速度顯然很高。例如,在角龍類(三角龍及其近親)中,“每個物種都有獨特的角和冠排列。而且這些似乎進化得很快,因為它們對吸引配偶很有價值,”克塞普卡說道。“許多恐龍都有這些精巧的頭骨裝飾,但在鳥類中卻非常罕見——食火雞是一個很棒的例外,”他補充道。大型、不會飛行的食火雞,是鴯鶓的近親,分佈於巴布亞紐幾內亞和澳大利亞東北部的熱帶森林中,其頭部頂部有一個突出的骨質冠。“羽毛很可能接管了展示作用,因為我們有很多現代鳥類具有形狀普通的頭骨,但卻有漂亮的羽毛頭冠。看看你家後院友好的紅雀和藍松鴉就知道了。”

愛丁堡大學的斯蒂芬·布魯薩特 (Stephen Brusatte) 是另一位外部專家,他表示,鳥類頭骨的進化速度相對較低,“這與我們對骨骼其餘部分的瞭解基本相反”。布魯薩特和其他人之前的研究側重於除頭骨以外的身體部位,發現這些區域在鳥類中的進化速度快於其他恐龍。“我認為,這意味著鳥類的起源是由骨骼的快速而顯著的變化驅動的,特別是將手臂變成用於飛行的翅膀。頭部在這個轉變中不太重要,它們可能落後於骨骼的其餘部分。”他說道,在進化的早期,鳥類似乎已經找到了適合它們的頭部設計,具有喙、大眼睛和大腦袋等特徵:“鳥類不需要徹底改變這些東西中的任何一個來適應不同的生態位。”相反,布魯薩特建議,“在鳥類從其他恐龍中分離出來並飛向天空之後,它們透過改變體型、翅膀形狀和飛行方式來適應新的生態位,而不是改變它們的頭部。”

這種鑲嵌進化,即身體的不同部位以不同的速度進化,已知發生在許多生物體中,包括人類。克塞普卡指出,角龍類頭骨的高進化速度與它們的肢骨幾乎察覺不到的變化形成鮮明對比。與此同時,他表示,現代鶯的頭骨形狀變化很小,但卻進化出了“萬花筒般絢麗的顏色圖案”。

但戈斯瓦米預感,鳥類骨骼的其他部分也可能以相對悠閒的時間表進化。她指出,非鳥類恐龍在其進化過程中多次在兩足和四足身體結構之間轉變,並且它們的前肢做了很多不同的事情——想想霸王龍與泰坦巨龍的樹幹相比,微不足道的手臂。相比之下,一旦鳥類專門用於飛行,它們的前肢就變成了翅膀,以及其他變化,它們就再也沒有進化出全新的身體結構——大概是因為作為鳥類的發育或功能限制。“我預計,未來像我們這樣廣泛取樣的研究也將開始發現,坦率地說,鳥類並沒有跟上其他恐龍的進化步伐,”戈斯瓦米說道。

當然,鳥類並沒有因為這種衰退而變得不那麼壯觀。它們在烈火和硫磺中倖存下來,征服了天空,並多樣化為與我們今天共享這個星球的令人眼花繚亂的羽毛奇觀。緩慢而穩健地贏得了比賽。