1835年,法國哲學家奧古斯特·孔德斷言,沒有人會知道星星是由什麼組成的。“我們理解確定它們的形狀、距離、大小和運動的可能性,”他寫道,“然而,我們將永遠不知道如何透過任何手段研究它們的化學成分或礦物結構,更不用說可能生活在其表面的任何有組織的生物的性質。”

孔德會被那時以來取得的發現震驚。今天我們知道,宇宙比任何人懷疑的都要更大、更奇異。它不僅超越銀河系延伸到無數個其他星系——這對19世紀和20世紀早期的天文學家來說將是一個驚喜,對他們來說,我們的星系就是“宇宙”——而且它每天都在加速膨脹。現在我們可以自信地將宇宙歷史追溯到138億年前,追溯到大爆炸後僅十億分之一秒的時刻。天文學家已經將我們宇宙的膨脹率、主要成分的平均密度和其他關鍵數字精確到1%或2%。他們還研究出了支配空間的新物理定律——廣義相對論和量子力學——結果證明這些定律比人們以前理解的經典定律要離奇得多。這些定律反過來又預測了宇宙奇觀,如黑洞、中子星和引力波。我們如何獲得這些知識的故事充滿了意外的發現、令人震驚的驚喜和堅持不懈的科學家追求他人認為無法實現的目標。

我們對恆星真實性質的第一個暗示出現在1860年,當時古斯塔夫·基爾霍夫認識到,來自太陽的光譜中的暗線是由不同元素吸收特定波長引起的。天文學家分析了其他明亮恆星光線中的類似特徵,發現它們是由地球上發現的相同物質組成的——而不是像古代人認為的那樣由某種神秘的“第五元素”組成。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但瞭解是什麼燃料使恆星發光花了更長時間。開爾文勳爵(威廉·湯姆森)計算出,如果恆星的能量僅僅來自重力,隨著輻射洩漏而緩慢收縮,那麼太陽的年齡為2000萬至4000萬年——遠少於查爾斯·達爾文或當時的地理學家推斷的地球上已經過去的時間。在他關於這個主題的最後一篇論文中,於1908年,開爾文插入了一個免責條款,宣告他將堅持他的估計,“除非在造物主的倉庫中儲存了某種其他能源。”

事實證明,這種能源是核聚變——原子核結合形成更大的原子核並釋放能量的過程。1925年,天體物理學家塞西莉亞·佩恩-加波什金利用恆星的光譜計算了它們的化學丰度,發現它們與地球不同,主要由氫和氦組成。她在天文學家奧托·斯特魯夫描述為“天文學史上最輝煌的博士論文”中揭示了她的結論。十年後,物理學家漢斯·貝特表明,氫核聚變成氦是普通恆星的主要能量來源。

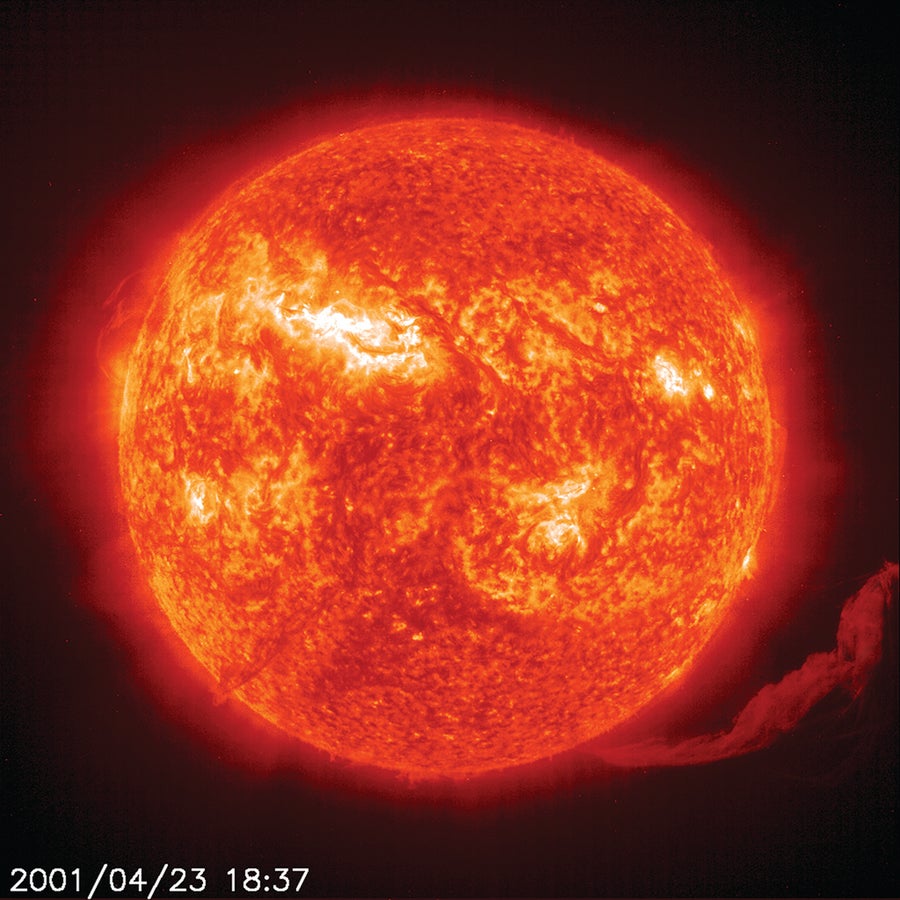

太陽能量的來源是什麼?答案——聚變——出現在1938年。圖片來源:SOHO(歐空局和美國國家航空航天局)

與此同時,恆星變得不再神秘,模糊的“星雲”的性質也變得更加清晰。在1920年4月26日在華盛頓特區國家科學院舉行的“大辯論”中,哈洛·沙普利堅持認為我們的銀河系是卓越的,所有星雲都是它的一部分。相比之下,赫伯·柯蒂斯認為,天空中一些模糊的物體是獨立的星系——“島宇宙”——完全與我們的銀河系相等。衝突並沒有在當晚解決,而是在幾年後的1924年,當時埃德溫·哈勃測量了許多星雲的距離,並證明它們超出了銀河系的範圍。他的證據來自造父變星,星雲中的變星透過它們的脈動週期揭示了它們的真實亮度,從而揭示了它們的距離——這一關係由亨麗埃塔·斯旺·勒維特發現。

哈勃意識到宇宙比許多人想象的要大得多後不久,他發現宇宙仍在增長。1929年,他發現來自遙遠星系的星光中的光譜特徵比附近恆星中的相同特徵顯得更紅——也就是說,它們的波長更長。如果這種效應被解釋為多普勒頻移——波在後退時自然擴散——那將意味著其他星系正在彼此遠離,也遠離我們。事實上,它們離我們越遠,它們的後退速度似乎就越快。這是我們宇宙不是靜態的而是一直在膨脹的第一個線索。

宇宙似乎還包含許多我們看不見的東西。1933年,弗裡茨·茲威基估計了后髮座星系團中所有恆星的質量,發現它們僅佔使星系團不至於飛散所需的質量的約1%。這種差異被稱為“丟失質量問題”,但當時許多科學家懷疑茲威基關於隱藏物質可能是罪魁禍首的說法。這個問題一直存在爭議,直到1970年代,維拉·魯賓和肯特·福特(觀測恆星)以及莫頓·羅伯茨和羅伯特·懷特赫斯特(進行無線電觀測)的工作表明,除非星系盤的外部受到比恆星和氣體單獨提供的更強的引力,否則也會飛散。最終,大多數天文學家不得不承認,一定存在某種“暗物質”。魯賓寫道:“我們窺視了一個新的世界,並看到它比我們想象的更神秘、更復雜。”科學家們現在認為,暗物質的數量是可見物質的五倍左右,但我們在弄清它是什麼方面幾乎沒有比1930年代更進一步。

事實證明,揭示所有暗物質的引力也幾乎同樣令人困惑。一個關鍵時刻出現在1915年,當時阿爾伯特·愛因斯坦發表了他的廣義相對論,該理論超越了艾薩克·牛頓的力學,並揭示引力實際上是時空結構的變形。這個新理論進展緩慢。即使在1919年的一次日食觀測中被證明是正確的之後,許多人仍然認為該理論是一個有趣的怪癖——畢竟,牛頓定律仍然足以計算大多數事物。“這些發現雖然非常重要,但並沒有影響地球上的任何事物,”天文學家W.J.S.洛克耶在日食後告訴《紐約時報》。在它被提出後近半個世紀的時間裡,廣義相對論被物理學主流邊緣化。然後,從1960年代開始,天文學家開始發現新的和極端的現象,只有愛因斯坦的思想才能解釋。

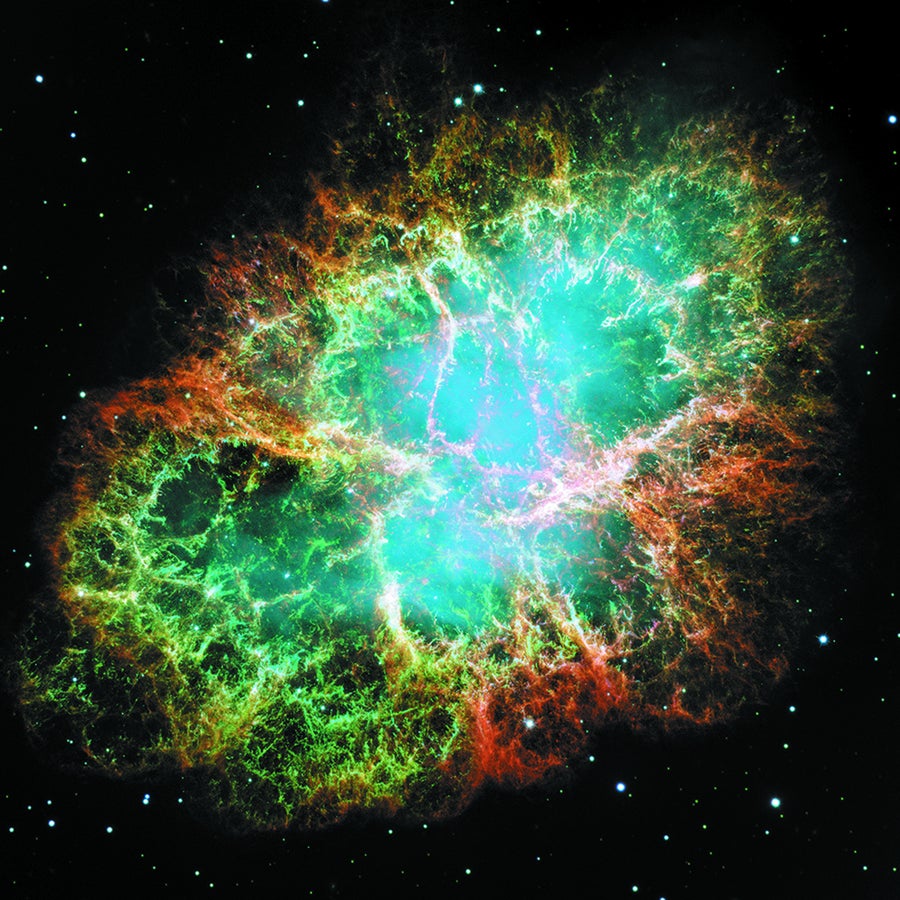

一個例子潛伏在蟹狀星雲中,它是天空中最著名的天體之一,由中國天文學家在公元1054年目睹的超新星爆發產生的膨脹碎片組成。自從它出現以來,星雲一直保持著藍色和明亮的光芒——但是如何做到的呢?它的光源長期以來一直是個謎,但答案出現在1968年,當時人們發現其中心的昏暗恆星絕非尋常。它實際上是一顆超緻密中子星,比太陽更重,但半徑只有幾英里,並且以每秒30轉的速度旋轉。“這是一個完全出乎意料的、全新的物體,其行為方式是天文學家從未期望過、從未夢想過的,”現象的發現者之一喬斯林·貝爾·伯內爾說。恆星過度的自轉會發出快速電子風,從而產生藍光。如此令人難以置信的緻密物體表面的引力遠遠超出了牛頓的範圍——火箭需要以光速的一半發射才能逃脫其引力。在這裡,必須考慮愛因斯坦預測的相對論效應。已經發現了數千顆這樣的旋轉中子星——稱為脈衝星。所有這些都被認為是作為超新星爆發的恆星核心的殘餘物,為研究極端條件下的自然規律提供了理想的實驗室。

愛因斯坦理論最奇特的成果是黑洞的概念——物體坍縮得如此之遠,以至於連光都無法逃脫其引力。幾十年來,這些都只是猜測,愛因斯坦在1939年寫道,它們“在物理現實中不存在”。但在1963年,天文學家發現了類星體:一些星系中心神秘的超亮信標。又過了十多年,人們才達成共識,認為這種強烈的亮度是由氣體旋入潛伏在星系核心的巨大黑洞中產生的。這是迄今為止最有力的證據,證明廣義相對論的這些奇異預測實際上是存在的。

宇宙是何時開始的?它甚至有開始嗎?天文學家長期以來一直在爭論這些問題,在20世紀中期,兩種相互競爭的理論提出了截然不同的答案。“熱大爆炸”模型認為,宇宙開始時非常小、熱和緻密,然後隨著時間的推移冷卻和擴散。“穩態”假說認為,宇宙基本上以相同的形式永遠存在。

競賽由一次偶然的發現解決。1965年,射電天文學家阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜試圖在新澤西州貝爾實驗室校準一個新的天線。他們遇到了一個問題:無論他們如何減少背景干擾,他們都在每個方向上測量到一致的噪聲水平。他們甚至驅逐了一家在天線中築巢的鴿子,希望它們是問題的根源。但訊號仍然存在。他們發現星系際空間並非完全寒冷。相反,它被微弱的微波加熱到接近3開爾文(略高於絕對零度)。彭齊亞斯和威爾遜意外地發現了“創世餘暉”——宇宙中一切都被擠壓到又熱又密時的冷卻和稀釋的遺蹟。

這一發現堅定地將天平傾向於宇宙學的宇宙大爆炸圖景。根據該模型,在最早、最熱的時間時期,宇宙是不透明的,很像恆星的內部,光被電子反覆散射。然而,當溫度降至3000開爾文時,電子減速到足以被質子捕獲併產生中性原子。此後,光可以自由傳播。貝爾實驗室的訊號是這種古老的光,最初在大約宇宙誕生後30萬年釋放出來,並且仍然瀰漫在宇宙中——我們稱之為宇宙微波背景輻射。科學家們花了一段時間才理解這一發現的重要性。“我們很高興對[天線噪聲]有一個可能的解釋,但我認為我們倆最初都沒有真正認真對待宇宙學,”威爾遜說。“沃爾特·沙利文在《紐約時報》上寫了一篇頭版文章,我開始在那時想,你知道,也許我最好開始認真對待這個宇宙學。”

此後對這種輻射的測量使科學家能夠了解星系是如何出現的。對微波的精確觀測表明,它們在天空中並非完全均勻。有些區域略微熱一些,有些區域略微冷一些。這些波動的幅度僅為十萬分之一,但它們是今天宇宙結構的種子。任何開始時密度略高於平均水平的膨脹宇宙區域,由於受到額外的引力,膨脹較少;它的增長越來越落後,其密度與其周圍環境的密度之間的對比越來越大。最終,這些團塊變得足夠稠密,以至於氣體被吸入並壓縮成恆星,形成星系。關鍵是:模擬這個過程的計算機模型輸入了在宇宙微波背景中測量的初始波動,這些波動代表了宇宙在30萬歲時的狀態。經過138億年的虛擬時間後,輸出結果是一個宇宙,其中的星系類似於我們看到的星系,像在實際宇宙中一樣聚集在一起。這是一個真正的勝利:我們至少在輪廓上理解了99.998%的宇宙歷史。

我們不僅瞭解了宏大的宇宙圖景。一系列發現也揭示了構成恆星、行星甚至我們自身身體的元素構建基塊的歷史。

從1950年代開始,原子物理學的進步導致了恆星表面層的精確建模。與此同時,不僅氫原子和氦原子核的詳細知識,而且其餘元素的原子核的詳細知識使科學家能夠計算出哪些核反應在恆星生命的不同階段占主導地位。天文學家開始瞭解核聚變如何在質量大的恆星中形成洋蔥皮結構,因為原子連續聚變以構建越來越重的元素,最終在最內部、最熱的層中以鐵結束。

蟹狀星雲內部是一顆中子星:經典物理學失效,相對論適用。圖片來源:NASA、ESA和哈勃遺產團隊(STSCI和AURA)

天文學家還了解到,當恆星耗盡氫燃料並吹走其外部氣態層時,恆星是如何死亡的。較輕的恆星隨後會平靜地衰落為緻密的昏暗物體,稱為白矮星,但較重的恆星會在其生命週期中或透過超新星的爆炸性死亡釋放出更多的質量。事實證明,這種噴射出的質量對我們自身的生存至關重要:它混合到星際介質中,並重新凝結成新的恆星,這些恆星圍繞著像地球這樣的行星執行。這個概念是由弗雷德·霍伊爾提出的,他在1950年代與另外兩位英國天文學家瑪格麗特·伯比奇和傑弗裡·伯比奇以及美國核物理學家威廉·福勒一起發展了這個概念。在他們1957年發表在《現代物理評論》上的經典論文中(以其作者姓氏的首字母BBFH聞名),他們分析了所涉及的核反應網路,並發現了元素週期表中的大多數原子是如何產生的。他們計算出為什麼例如氧和碳是常見的,而金和鈾是稀有的。事實證明,我們的星系是一個巨大的生態系統,氣體正在透過連續幾代恆星迴圈利用。我們每個人都包含著在銀河系中數十顆不同恆星中鍛造的原子,這些恆星在45億多年前誕生和死亡。

長期以來,科學家們一直認為這個過程正在其他恆星周圍播種行星——甚至可能是生命——而不是我們自己的太陽。但在1990年代,在我們確定太陽系外是否存在行星之前,天文學家開發了巧妙的方法來識別我們無法直接看到的昏暗世界。一種技術是尋找恆星運動的微小週期性變化,這是由繞恆星執行的行星的引力引起的。1995年,米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛茲使用這種策略探測到了飛馬座51 b,這是第一顆已知的圍繞類太陽恆星執行的系外行星。該技術可以揭示行星的質量、其“年”的長度及其軌道的形狀。到目前為止,已經透過這種方式發現了800多顆系外行星。第二種技術對於較小的行星效果更好。當行星在其前方凌日時,恆星會稍微變暗。一顆類地行星經過類太陽恆星時,每次軌道運動可能會導致大約萬分之一的變暗。2009年發射的開普勒探測器透過這種方式發現了2000多顆行星,其中許多行星不大於地球。行星搜尋中天文學家取得的成功帶來的一個重大驚喜是,那裡存在各種不同的行星——許多行星比我們太陽系中的天體更大,並且離它們的恆星更近——這表明我們的宇宙鄰域可能有點特殊。

至此,科學家們已經瞭解了幾乎所有形成行星、恆星和星系的元素的起源。然而,這最後一塊拼圖最近才出現,並且來自一個看似無關的探究。

廣義相對論預測了一種稱為引力波的現象——由大質量物體的運動產生的時空漣漪。儘管經過數十年的搜尋,但仍未發現任何波——直到2015年9月。那是在那時,雷射干涉儀引力波天文臺(LIGO)探測到了引力波的第一個證據,其形式為“啁啾聲”——時空的微小震動,先加速然後消失。在這種情況下,它是由雙星系統中的兩個黑洞引起的,這兩個黑洞最初相互繞軌道執行,但逐漸螺旋式地靠近,最終合併成一個巨大的黑洞。碰撞發生在超過十億光年之外的地方。LIGO的探測器由相距四公里的鏡子組成,鏡子之間的距離由在它們之間來回反射光線的雷射束測量。經過的引力波會導致兩面鏡子之間的空間抖動,抖動量比單個原子的直徑小數百萬倍——LIGO確實是精密工程和毅力的一項驚人壯舉。

自首次發現以來,已經探測到十幾個類似的事件,開闢了一個探測空間本身動力學的新領域。其中一個事件具有特殊的天體物理學意義,因為它標誌著兩個脈衝星的合併。與黑洞合併不同,這種碰撞,即兩個超緻密恆星之間的撞擊,會產生光波、X射線和伽馬射線脈衝。這一發現填補了BBFH經典著作中的一個空白:作者解釋了空間中許多元素的起源,但對金的鍛造感到困惑。在1970年代,大衛·N·施拉姆和他的同事推測,假想的脈衝星合併中涉及的奇異核過程可能會完成這項工作——這一理論此後已得到驗證。

儘管在過去175年中天文學取得了令人難以置信的進步,但我們現在可能比那時有更多的問題。

以暗物質為例。我曾公開表示,早在20多年前,我們就會知道暗物質的性質。儘管這個預測被證明是錯誤的,但我並沒有放棄希望。然而,暗能量是另一回事。暗能量在1998年進入人們的視野,當時研究人員測量超新星的距離和速度時發現,宇宙的膨脹實際上正在加速。將星系相互拉近的引力似乎被一種潛伏在空曠空間中的神秘新力所壓倒,這種力將星系推開——這種力被稱為暗能量。暗能量的謎團一直存在——我們仍然不知道是什麼原因導致了它,也不知道為什麼它具有特定的強度——而且在我們對空間粒度有一個比原子核小數十億倍的尺度模型之前,我們可能不會理解它。研究弦理論或圈量子引力的理論家正在應對這一挑戰,但這種現象似乎離任何實驗都太遙遠了,以至於我不期望很快得到答案。然而,有利的一面是,一個可以解釋空間真空能量的理論也可能為我們宇宙的起源提供見解,那時一切都被壓縮和緻密,以至於量子漲落可能會震動整個宇宙。

這引出了我們現在面臨的另一個主要問題:一切是如何開始的?究竟是什麼引發了我們宇宙開始的大爆炸?正如許多理論家認為的那樣,空間是否經歷了一個稱為暴脹的極早期快速膨脹時期?還有一些其他的東西:一些模型,例如永恆暴脹,表明“我們的”大爆炸可能只是一個廣闊群島中的一個時空島嶼——眾多大爆炸中的一個。如果這個假設是正確的,那麼不同的大爆炸可能會以不同的方式冷卻下來,從而在每種情況下導致獨特的物理定律——一個“多元宇宙”而不是一個宇宙。一些物理學家討厭多元宇宙的概念,因為這意味著我們將永遠無法對支配我們物理定律的基本數字做出簡潔的解釋,從這個更宏大的角度來看,這些數字可能只是環境事故。但我們的偏好與自然無關。

大約10年前,我在斯坦福大學的一個小組中,一位聽眾問我們,我們對多元宇宙概念的賭注有多大。我說,在賭我的金魚、我的狗或我的生命的程度上,我幾乎達到了狗的水平。花了25年時間推廣永恆暴脹的安德烈·林德說,他幾乎願意賭上自己的生命。後來,在被告知此事後,物理學家史蒂文·溫伯格說,他很樂意賭上我的狗和林德的生命。林德、我的狗和我都會在問題解決之前死去。但這都不應被視為形而上學。這是投機科學——令人興奮的科學。它可能是真的。

我們這個宇宙——或多元宇宙——將會發生什麼?長期預測很少可靠,但最好和最保守的賭注是,我們面前幾乎有一個永恆,宇宙將變得越來越冷、越來越空曠。星系將加速遠離並消失。從我們的角度來看,剩下的將只是銀河系、仙女座和較小鄰居的殘餘物。質子可能會衰變,暗物質粒子可能會湮滅,當黑洞蒸發時可能會偶爾閃爍——然後是寂靜。

這種可能的未來是基於暗能量保持不變的假設。然而,如果它衰變,可能會發生“大擠壓”,宇宙會向內收縮。或者,如果暗能量增強,將會發生“大撕裂”,屆時星系、恆星甚至原子都會被撕裂。

其他更貼近我們家園的問題也在誘惑著我們。在我們正在發現的這些新行星中,是否可能存在生命?在這裡,我們仍然處於推測領域。但除非地球上生命的起源涉及罕見的僥倖,否則我預計在20年內會發現系外行星生物圈的證據。我不會屏住呼吸等待發現外星人,但我認為尋找地外智慧生命是一項值得冒險的賭博。在搜尋中取得成功將傳遞一個重要的資訊,即邏輯和物理學的概念並不侷限於人類頭骨中的硬體。

到目前為止,宇宙學和天體物理學的進步95%歸功於先進的儀器和技術,不到5%歸功於書齋理論。我預計這種平衡將持續下去。哈勃在1930年代寫下的內容在今天仍然是一個很好的格言:“只有在經驗資源耗盡之後,我們才需要轉向夢幻般的推測領域。”

在過去的175年中,有許多特別令人振奮的時代——1920年代和1930年代,當時我們意識到宇宙並不侷限於銀河系,以及1960年代和1970年代,當時我們發現了挑戰經典物理學的物體,如中子星和類星體,以及來自宇宙微波背景的時間開始的線索。從那時起,進步的步伐一直在加速而不是放緩。

當科學史被書寫時,這種驚人的進步將被譽為最偉大的勝利之一——與板塊構造學、基因組和粒子物理學的標準模型並駕齊驅。天文學中的一些主要領域才剛剛起步。系外行星研究只有25年的歷史,而嚴肅的天體生物學工作才剛剛開始。一些系外行星可能存在生命——它們甚至可能藏有已經知道所有答案的外星人。我發現這令人鼓舞。

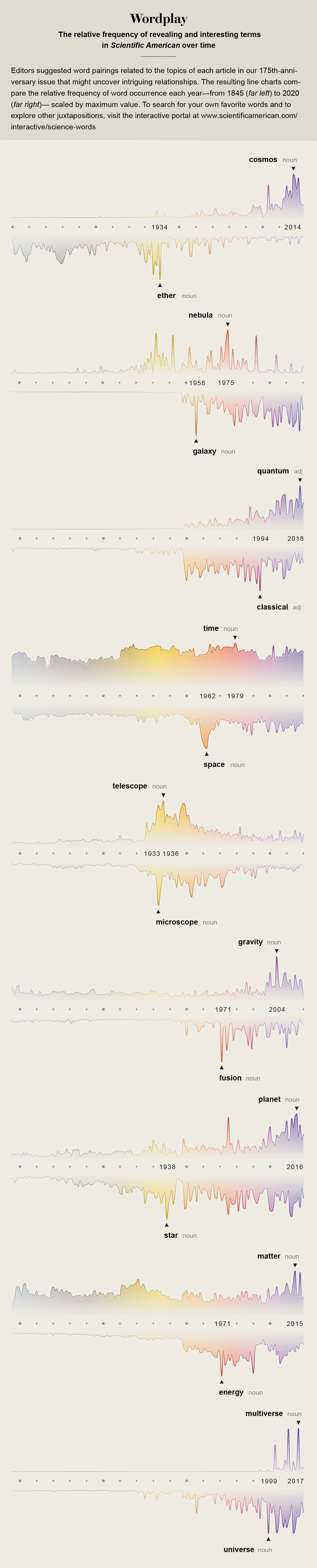

圖片來源:莫里茨·斯特凡內爾和克里斯蒂安·萊瑟

有關更多背景資訊,請參閱“視覺化《大眾科學》175年的文字”