想象一下,您訪問一個遙遠的星系,並給您在家的親人寄一張明信片。您可以從您家在您家鄉的街道開始,地球上的某個地方,我們太陽系的第三顆行星。從那裡,地址可以列出太陽在獵戶座支臂中的位置,獵戶座支臂是銀河系郊區螺旋臂的一部分,然後是銀河系在本星系群中的位置,本星系群是 50 多個附近星系的聚集地,跨越約 700 萬光年的空間。本星系群反過來又存在於室女座星系團的邊緣,室女座星系團是一個距離 5000 萬光年的星系團,包含 1000 多個星系,它本身又是本超星系團的一小部分,本超星系團是由數百個星系群組成的集合,散佈在超過 1 億光年的範圍內。人們認為,這種超星系團是宇宙最大規模結構的最大組成部分,形成了巨大的星系絲狀結構和片狀結構,周圍環繞著幾乎沒有任何星系存在的空洞。

直到最近,本超星系團還被認為是您宇宙地址的終點。人們認為,超出這個尺度,進一步的指示將變得毫無意義,因為星系片和空洞清晰的、超星系團交織的結構之間的界限讓位於宇宙的同質區域,而沒有更大的可辨別特徵。但在 2014 年,我們中的一位(Tully)領導一個團隊發現,我們是一個如此巨大的結構的一部分,以至於它打破了這種觀點。事實證明,本超星系團只是一個更大的超星系團的一個葉瓣,這個超星系團是由 10 萬個大型星系組成的集合,跨越 4 億光年。發現這個巨大超星系團的團隊將其命名為拉尼亞凱亞(Laniakea),在夏威夷語中意為“不可估量的天堂”,以紀念早期波利尼西亞人透過星星航行於浩瀚的太平洋。銀河系遠離拉尼亞凱亞的中心,位於其最外層的腹地。

拉尼亞凱亞不僅僅是我們宇宙地址上的新一行。透過研究這個巨大結構的架構和動力學,我們可以更多地瞭解宇宙的過去和未來。繪製其組成星系及其行為方式的圖表可以幫助我們更好地瞭解星系是如何形成和生長的,同時告訴我們更多關於暗物質的本質——天文學家認為暗物質約佔宇宙中物質的 80%。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

拉尼亞凱亞還可以幫助揭開暗能量的神秘面紗,暗能量是一種強大的力量,於 1998 年才被發現,它以某種方式驅動著宇宙加速膨脹,從而塑造著宇宙的最終命運。而且,超星系團實際上可能不是我們宇宙地址的最後一行——事實上,它可能是尚未被發現的更大結構的一部分。

用星系流探測奧秘

發現拉尼亞凱亞的團隊並非真的打算去尋找它。相反,拉尼亞凱亞是從回答關於宇宙本質的揮之不去的基本問題的努力中出現的。

科學家們近一個世紀以來都知道,宇宙正在膨脹,像膨脹氣球表面上的點一樣,將星系彼此拉開。然而,近幾十年來,越來越清楚的是,如果膨脹是作用於它們的唯一力,那麼大多數星系的分離速度並沒有預期的那麼快。另一種更區域性的力也在起作用——來自附近物質積累的引力牽引,它可以抵消星系在宇宙膨脹中的流動。星系運動與宇宙膨脹運動之間的差異稱為本動速度。

如果我們把我們看到的所有星系中的所有恆星加起來,再加上我們知道的所有氣體和其他普通物質,我們發現我們無法解釋觀測到的本動速度的引力來源,差了一個數量級。由於我們的無知,我們天文學家將缺失的部分稱為“暗物質”。我們推測這種暗物質由粒子組成,這些粒子幾乎只通過引力而不是透過其他力(如電磁力)與宇宙的其餘部分相互作用,並且暗物質施加了“缺失的”引力,以解釋觀測到的速度。科學家們認為,星系位於深暗物質池中——暗物質是星系凝聚的無形支架。

Tully 的小組和其他人意識到,建立星系流和本動速度的地圖可以揭示暗物質隱藏的宇宙分佈,透過暗物質對星系運動的引力影響,揭示神秘物質的最大濃度。例如,如果星系流都流向一個特定的點,人們可以假設星系正受到物質高度密集區域的引力吸引而朝向該點移動。

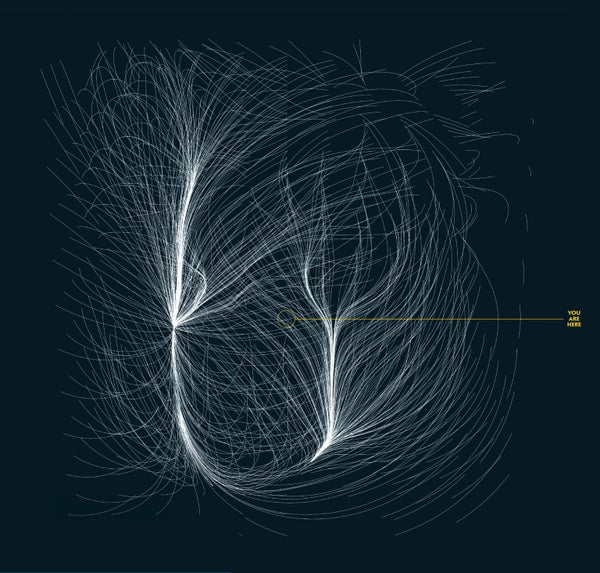

點選或輕觸放大

圖片來源:Bryan Christie;資料來源:“衛星星系平面和宇宙網”,Noam I. Libeskind 等人,《英國皇家天文學會月刊》,第 452 卷,第 1 期;2015 年 9 月 1 日(插頁板);Daniel Pomarède、Hélène M. Courtois、Yehuda Hoffman 和 Brent Tully(拉尼亞凱亞插圖的資料)

他們還意識到,確定宇宙中所有形式物質的密度和分佈可能有助於解決另一個甚至更深層次的謎團:宇宙不僅在膨脹,而且還在以加速的速度膨脹。這種行為就像一塊被拋向空中的石頭衝向天空而不是落回地球一樣違反直覺。任何驅動這種奇異現象的力量都被稱為“暗能量”,並且對宇宙的未來具有深遠的影響。加速膨脹表明宇宙最終將經歷寒冷的死亡,大多數星系以加速的速度彼此遠離,直到最終的黑暗降臨到宇宙,因為每個星系中的每顆恆星都死亡,所有物質都冷卻到絕對零度。但是,要確切地知道這一切將如何結束,不僅需要確定暗能量到底是什麼,還需要確定宇宙中有多少物質:給定足夠高的物質密度,在遙遠的未來,我們的宇宙可能會逆轉其膨脹,由於其累積質量的自引力而坍縮到自身之中。或者它可能具有平衡的物質密度,這將導致無限但不斷減速的膨脹。

正是這種繪製星系流以繪製普通物質和暗物質宇宙密度的圖表最終導致了拉尼亞凱亞的揭幕。

發現拉尼亞凱亞

繪製星系流圖需要知道星系由宇宙膨脹引起的運動及其由附近物質引起的運動。作為第一步,天文學家測量星系的紅移——當星系在膨脹的宇宙中遠離我們時,星系發射的光被拉伸。向我們移動的哨子或警報器的音調高於遠離時,因為其聲波被壓縮到更高的頻率和更短的波長。同樣,來自遠離我們的星系的光波會轉移到較低的頻率和更長、更紅的波長——它們後退的速度越快,它們變得越紅移。因此,星系的紅移為天文學家提供了對其整體速度的測量以及對其距離的粗略估計。

天文學家可以透過紅移以外的其他技術測量其距離,從而推斷出星系速度中有多少是區域性引力拖拽的結果。例如,根據對宇宙膨脹率的嚴格估計,測量距離為 325 萬光年的星系應具有約 70 公里/秒的速度。相反,如果星系的紅移產生 60 公里/秒的速度,天文學家可以推斷出該星系附近的物質濃度正在給它一個 10 公里/秒的本動速度。用於提供與紅移無關的距離測量的技術主要依賴於光的強度隨著距光源距離的平方反比而減小的原理。也就是說,如果您看到兩個相同的燈塔,但一個燈塔的亮度只有四分之一,那麼您就知道較暗的燈塔是兩倍遠。在天文學中,這種相同的燈塔被稱為標準燭光,即無論它們在宇宙中的哪個位置,始終以相同亮度發光的天體物理物體。例子包括某些型別的爆炸或脈動星——甚至是由 Tully 和天文學家 J. Richard Fisher 在 1977 年首次提出的大型星系。這種 Tully-Fisher 關係利用了大型星系比小型星系更明亮且旋轉更快的這一事實——它們有更多的恆星,並且必須旋轉得更快才能在其更強的引力場中保持穩定性。測量星系的旋轉速度,您就可以瞭解其內在亮度;將其與視亮度進行比較,您就可以瞭解其距離。

每個不同的標準燭光都有其最佳工作範圍。被稱為造父變星的脈動星只有在星系靠近銀河系時才能被很好地觀測到,因此它們不適合大規模距離測量。Tully-Fisher 關係可用於許多螺旋星系,但它們產生的距離估計值具有高達 20% 的不確定性。被稱為 Ia 型超新星的爆炸星產生的測量值的不確定性只有一半,並且在廣闊的宇宙距離上發光,但它們很少見,在一個大小合適的星系中,一個世紀才發生一次。

如果可以獲得宇宙中大量星系的本動速度,天文學家就可以繪製最大規模的星系流圖。在這些巨大的尺度上,星系流可以與蜿蜒穿過我們稱之為宇宙分水嶺的河流進行比較,其運動由附近結構的引力而不是地形定義。在這些“宇宙學”地圖中,星系在電流中流動,在渦流中旋轉,並在池中聚集,以間接揭示宇宙中最大物質積累的結構、動力學、起源和未來 [參見上方方框]。

為了滿足我們關於暗物質和暗能量的問題所需的規模進行繪製,需要編目來自大量觀測計劃的所有最佳可用資料。2008 年,Tully、現在在法國里昂核物理研究所的 Hélène M. Courtois 及其同事發表了 Cosmicflows 星表,該星表整理了多個數據集,詳細描述了銀河系 1.3 億光年範圍內 1800 個星系的動力學。該團隊在 2013 年擴大了工作範圍,推出了 Cosmicflows-2 星表,繪製了約 8000 個星系在一個約 6.5 億光年的體積內的運動。該團隊的一名成員,耶路撒冷希伯來大學的 Yehuda Hoffman,開發了從 Cosmicflows 資料的本動速度精確推匯出暗物質分佈的方法。

隨著星表的擴大,我們驚訝地發現隱藏在大量資料中的一個意想不到的模式:一個新的、以前未見的宇宙結構的輪廓。跨越超過 4 億光年的星系群在一個區域性的“吸引盆地”內一起移動,類似於水聚集在景觀地形的最低點。如果不是宇宙持續膨脹,這些星系最終將合併成一個緊湊的、引力束縛的結構。所有這些星系群共同構成了拉尼亞凱亞超星系團。

到目前為止,對拉尼亞凱亞星系運動的研究表明,它們的行為正如暗物質宇宙分佈的主流模型所預期的那樣——儘管我們看不到它,但我們可以合理準確地預測宇宙中看不見的物質在哪裡積累。此外,無論好壞,拉尼亞凱亞內可見物質和暗物質的總密度表明,正如暗能量理論家所認為的那樣,宇宙註定要走向加速膨脹的寒冷死亡。

這些結論仍然是暫定的。繪製星系流圖的艱鉅任務還有很長的路要走。目前,在 4 億光年範圍內的星系中,只有 20% 的星系也具有本動速度的確定值,並且許多標準燭光距離測量值仍然存在很大的不確定性。即便如此,我們星系鄰域的新興地圖正在讓我們對我們在宇宙的宇宙學盆地和山脈中的位置有了新的認識。

我們的宇宙學背景

讓我們參觀一下我們新發現的家園拉尼亞凱亞的流動、奔流的組成部分,從它最熟悉的部分——您開始。無論您在地球上閱讀這篇文章時移動得多慢或多快,您都與我們星球的其餘部分一起以大約 30 公里/秒的速度繞太陽旋轉。太陽反過來以大約 200 公里/秒的速度繞銀河系中心執行,而包括銀河系在內的整個本星系群正以超過 600 公里/秒的速度衝向半人馬座方向的一個神秘質量集中區(稍後會詳細介紹)。您可能從未意識到,僅僅透過閱讀雜誌文章——或者什麼都不做——就可以移動得如此之快。

從銀河系向外放大,我們穿越拉尼亞凱亞的旅程始於兩個矮星系,即“僅僅” 18 萬至 22 萬光年之外的大小麥哲倫星雲。您可以從地球的南半球瞥見麥哲倫星雲,但為了獲得最佳視野,您必須一直前往南極洲,在冬季期間。肉眼可見的唯一其他星系是仙女座的巨型螺旋星系,儘管它在非常黑暗的天空中只顯示為一個模糊的光斑。

仙女座距離我們 250 萬光年,正以約 110 公里/秒的本動速度朝我們飛速靠近。大約在 40 億年後,它將與銀河系正面相撞,並將兩個星系轉變為一個由老紅色恆星組成的單一、沒有特徵的橢球體。我們的太陽系不太可能在這種宇宙車禍中受到影響——恆星之間的距離如此之大,以至於沒有兩顆恆星有可能足夠靠近而發生碰撞。銀河系、仙女座和另外幾十個星系是本星系群的成員,本星系群是引力戰勝宇宙膨脹並正在經歷坍縮的區域。像銀河系本身一樣,及其麥哲倫星雲,所有這些大型星系都有自己的矮星系隨從。

就在本星系群之外,在一個大約 2500 萬光年的體積內,我們的地圖上出現了三個獨特的特徵。這裡的大多數星系,包括我們自己的星系,都居住在名稱缺乏想象力的本星系片中。“片”意味著它非常薄——它的大多數星系都在該結構的三百萬光年之內,該結構本身就是所謂的超星系座標系的赤道面。在這個平面下方,經過一個間隙後,是一條星系絲狀結構——獅子座支臂——以及蟻后座和劍魚座星雲中的星系。在平面上方,附近幾乎什麼都沒有。這種空曠是本星系空洞的領域。

如果只考慮本星系片內的星系,情況似乎非常平靜。這些星系正以宇宙膨脹的速度彼此分離,只有區域性相互作用引起的小本動速度。在本星系片下方,蟻后座和劍魚座星雲以及獅子座支臂的星系也具有較小的本動速度。然而,它們正以高速接近本星系片。本星系空洞可能是罪魁禍首。空洞像膨脹的氣球一樣膨脹,物質從低密度區域移動到高密度區域,並在其邊界堆積。我們現在意識到,本星系片是本星系空洞的一堵牆,並且這個空洞正在膨脹,將我們向下推向蟻后座、劍魚座和獅子座。

進一步放大,我們遇到了室女座星系團,它相當於 300 個本星系群的星系被擠壓到一個直徑為 1300 萬光年的體積中。這些星系以 700 公里/秒的典型速度呼嘯而過,並且任何位於星系團外部 2500 萬光年範圍內的星系都在向內墜落,並在 100 億年內成為其中的一部分。室女座的整個領域,即它最終將捕獲的區域,延伸到當前的半徑為 3500 萬光年。有趣的是,我們的銀河系距離 5000 萬光年,正好位於這個捕獲區域之外。

巨大的星系流

室女座星系團周圍延伸到我們位置的更大區域被稱為本超星系團。大約 30 年前,一群天文學家被冠以友好的綽號“七武士”,他們發現,不僅僅是銀河系以每秒數百公里的速度向半人馬座方向移動,而是整個本超星系團都在移動。他們將拉動所有這些星系聚集在一起的神秘質量稱為巨引源。在許多方面,巨引源並不那麼神秘——宇宙那個方向的物質密度顯然很高,因為它包含七個與室女座星系團相當的星系團,位於一個 1 億光年寬的球體中。最大的三個星系團被稱為矩尺座、半人馬座和長蛇座。

根據我們將超星系團視為宇宙分水嶺的概念,該概念根據星系的發散運動繪製其邊界,所謂的本超星系團被誤稱了。它只是更大事物的一部分——即拉尼亞凱亞,它包含其他大型結構,如孔雀-印第安絲狀結構和蛇夫座星系團。將拉尼亞凱亞想象成一座城市,我們交通繁忙的市中心將是巨引源區域。與大多數城市核心一樣,很難指定一個精確的中心,但一個近似值將把它放在矩尺座和半人馬座星系團之間的某個地方。這個位置使我們的銀河系遠離郊區,靠近一個名為英仙座-雙魚座的相鄰超星系團的邊界。這個邊界在宇宙尺度上相對較近,以至於我們可以詳細研究它,以定義拉尼亞凱亞的斑點狀、大致圓形、5 億光年寬的邊界。拉尼亞凱亞的邊界總共包含來自普通物質和暗物質的質量,相當於約 100 萬億個太陽。

幾十年來,天文學家一直在瞥見可能位於拉尼亞凱亞之外的事物的輪廓。在七武士發現巨引源後不久,一個更大的事物從星系際的陰霾中浮現出來。直接位於巨引源區域之後,但距離是三倍,是一個巨大的星系團聚集體——本地宇宙中已知最密集的星系團。由於天文學家 Harlow Shapley 在 20 世紀 30 年代首次發現了其存在的證據,這個遙遠而巨大的結構被稱為 Shapley 超星系團。(順便說一句,就像本星系片、室女座星系團和本超星系團的主帶,以及巨引源和 Shapley 超星系團一樣,都位於超星系赤道上。想象一下一個巨大的星系超星系團薄餅,您就可以很好地瞭解我們的大尺度區域性環境。)

那麼,是什麼導致了我們本超星系團 600 公里/秒的本動速度?在某種程度上,罪魁禍首一定是巨引源複合體。但我們也必須考慮 Shapley 超星系團的引力牽引,它距離是三倍遠,但包含的富星系團數量是四倍。現在,根據 Cosmicflows-2 綱要——揭示拉尼亞凱亞的同一星表——還有更多的故事。該星表中 8000 個星系的本動速度證明了朝向 Shapley 超星系團的連貫流動。這種流動涵蓋了 Cosmicflows-2 星表的整個體積,從頭到尾 14 億光年。它會止步於此嗎?我們尚不知道。只有更大規模的調查繪製宇宙更大範圍的地圖才能揭示我們本地宇宙中星系史詩般流動的最終來源和最終結構。