C計算天體物理學家艾麗斯·皮薩尼戴上虛擬現實頭盔,凝視著虛空——或者更確切地說,是一個虛空,宇宙中眾多巨大的空曠空間之一。“這絕對令人驚歎,”皮薩尼回憶道。起初,在她面前的空中漂浮著一堆閃閃發光的點,每個點代表一個星系。當皮薩尼走進這堆亂點時,她發現自己身處一片巨大的虛空中,周圍環繞著星系外殼。這個影像不僅僅是對宇宙空洞可能樣子的猜測;它是皮薩尼自己資料的體現。“我完全感到驚訝,”她說。“這真是太酷了。”

這個視覺化專案於 2022 年完成,是當時紐約市庫珀聯盟科學與藝術促進學院的計算機科學本科生邦妮·嶽·王的一個特別專案。皮薩尼在那裡教授宇宙學課程——宇宙的結構和演化。王的目標是利用皮薩尼關於空洞的資料(空洞的跨度從數十到數億光年)建立這些令人驚訝的宇宙特徵的增強現實檢視。

如果放在十年前,當皮薩尼剛入行時,這個專案是不可能實現的。自 20 世紀 80 年代以來,科學家們就知道這些虛空區域的存在,但觀測資料不足和計算能力不足使得它們無法成為嚴肅研究的焦點。不過,最近,該領域取得了巨大進展,皮薩尼一直在幫助將其引入科學主流。在短短幾年內,她和越來越多的科學家確信,對宇宙空曠空間的研究可以為解決暗物質、暗能量和被稱為中微子的神秘亞原子粒子的本質之謎提供重要線索。空洞甚至表明,愛因斯坦的廣義相對論在非常大的尺度上與在區域性尺度上可能以相同的方式運作——這是從未得到證實的。“現在是用空洞進行宇宙學的合適時機,”普林斯頓大學前天體物理學主席、西蒙斯基金會現任主席戴維·斯珀格爾說。巴黎拉格朗日研究所的本傑明·萬德爾特也贊同這種觀點:“空洞確實已經興起。它們正變得有點熱門。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事。

20 世紀 70 年代末至 80 年代中期宇宙空洞的發現對天文學家來說有點震驚,他們驚訝地得知宇宙的樣子與他們一直以來的想法不同。他們知道恆星聚集形成星系,而星系通常聚集在一起形成數十甚至數百個星系的星團。但他們認為,如果您放大足夠遠,這種結塊現象就會變得均勻:在最大的尺度上,宇宙看起來將是均勻的。這不僅僅是一個假設。所謂的宇宙微波背景 (CMB)——在大爆炸後約 38 萬年發出的電磁輻射——非常均勻,反映了物質在形成時的分佈平滑性。即使那是在近 140 億年前,現代宇宙也應該反映出這種結構。

但我們無法僅僅透過抬頭觀察來判斷是否是這種情況。即使透過望遠鏡,夜空也呈現出二維的景象。為了證實均勻性的假設,天文學家不僅需要知道星系在天空中是如何分佈的,還需要知道它們在空間的第三維度——深度上是如何分佈的。因此,他們需要測量地球到附近和遙遠的許多星系的距離,以弄清楚哪些在前臺,哪些在後臺,哪些在中間。1978 年,伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的萊爾德·A·湯普森和新墨西哥大學的斯蒂芬·A·格雷戈裡就是這樣做的,他們發現了宇宙空洞的最初跡象,動搖了宇宙是平滑的假設。1981 年,哈佛大學的羅伯特·基爾什納和他的四位同事在牧夫座方向發現了一個巨大的空洞,跨度約 4 億光年。這個空洞非常大且空曠,以至於“如果銀河系位於牧夫座空洞的中心,我們直到 20 世紀 60 年代才會知道宇宙中還有其他星系,”正如現在勞倫斯伯克利國家實驗室的格雷戈裡·斯科特·奧爾德林曾經說過的那樣。

1986 年,當時都在哈佛大學的瑪格麗特·J·蓋勒、約翰·胡奇拉和瓦萊麗·德·拉帕倫特證實,湯普森、基爾什納及其同事發現的空洞並非偶然。該團隊費盡心思地調查了分佈在廣闊天空範圍內的數百個星系的距離,發現空洞似乎無處不在。“這太令人興奮了,”德·拉帕倫特說,她現在是巴黎天體物理研究所 (IAP) 的高階研究員。當時她是一名研究生,在蓋勒手下工作了一年,蓋勒試圖瞭解宇宙的大尺度結構。天文學家早些時候拼湊出的區域性宇宙橫截面顯示,絲狀結構由星系過度密集或密度不足的區域組成。“瑪格麗特給人的印象是這只是一種觀察偏差,”德·拉帕倫特說,“但我們必須檢查一下。我們想看得更遠。”他們使用了亞利桑那州霍普金斯山的一架相對較小的望遠鏡。“我學會了在那架望遠鏡上進行觀測,”德·拉帕倫特回憶道。“經過一夜的培訓後,我就獨自一人了,這真是太令人興奮了。”完成後,她、蓋勒和胡奇拉繪製了星系位置圖。“這太神奇了,”她說。“我們有這些巨大的圓形空洞和這些充滿星系的清晰牆壁。”

研究人員在他們的論文《宇宙切片》中寫道,“所有這些特徵都對當前的大尺度結構形成模型提出了嚴峻的挑戰。”正如後來的更深入的調查所證實的那樣,星系和星系團本身集中在一個巨大的網路中,該網路由物質集中的區域組成,這些區域透過流動的絲狀結構連線,中間有巨大的空洞。換句話說,今天的宇宙大致類似於瑞士乳酪,而 CMB 更像奶油乳酪。

那麼,問題是:是什麼力量使宇宙從奶油乳酪演變成瑞士乳酪?一個因素幾乎可以肯定是暗物質,這種看不見的物質的存在的證據在 20 世紀 80 年代才被大多數天體物理學家接受,儘管維拉·魯賓和弗裡茨·茲威基等觀察家多年來提供了誘人的證據。它的質量大約是普通可見物質的六倍。這將使早期宇宙中略微過度密集區域的引力比任何人猜測的都強。恆星和星系將優先在這些高密度區域形成,而使低密度區域基本上空無一物。

對宇宙空曠空間的研究可以為解決暗物質、暗能量和中微子粒子的本質之謎提供重要線索。

大多數觀察家和理論家繼續探索後來被稱為“宇宙網”的東西,但很少有人專注於空洞。這並非缺乏興趣;問題是沒什麼可看的。空洞之所以重要,不是因為它們包含什麼,而是因為它們的存在、形狀、大小以及彼此之間的距離,都必然是賦予宇宙結構的相同力量的結果。為了利用空洞來了解這些力量是如何運作的,天體物理學家需要將許多例子納入對空洞平均大小、形狀和分離的統計分析中,但發現的空洞太少,無法從中得出有用的結論。這類似於 20 世紀 90 年代系外行星的情況:最初發現的幾個系外行星證明行星確實圍繞太陽以外的恆星執行,但直到開普勒太空望遠鏡在 2009 年發射後開始成千上萬地收集它們時,行星科學家才能就銀河系中存在多少種以及哪種型別的行星說出任何有意義的東西。

1995 年,俄亥俄州立大學的芭芭拉·賴登和堪薩斯大學的艾德里安·L·梅洛特提出了研究空洞的另一個問題。他們指出,星系巡天是在“紅移空間”而不是實際空間中進行的。為了理解他們的意思,請考慮隨著宇宙膨脹,光波會從其原始波長和顏色拉伸到更長、更紅的波長。物體離觀察者越遠,其光線就越拉伸。詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的設計部分是為了對紅外光敏感,以便它可以觀測到最早的星系,這些星系的光線已經完全拉伸出可見光譜——它比紅色更紅。而 CMB,我們能探測到的最遙遠的光,已經被拉伸得如此之多,以至於我們現在以微波的形式感知到它。“測量到星系的物理距離是困難的,”賴登和梅洛特在《天體物理學雜誌》的一篇論文中寫道。“測量紅移要容易得多。”但他們指出,紅移可能會扭曲包圍空洞的星系的實際距離,從而給出對其大小和形狀的誤導性概念。慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學的尼科·哈馬斯解釋說,問題在於隨著空洞的膨脹,“近側正在向我們靠近,遠側正在遠離。”這種差異會減去近側的紅移並將其新增到遠側,從而使空洞看起來人為地拉長。

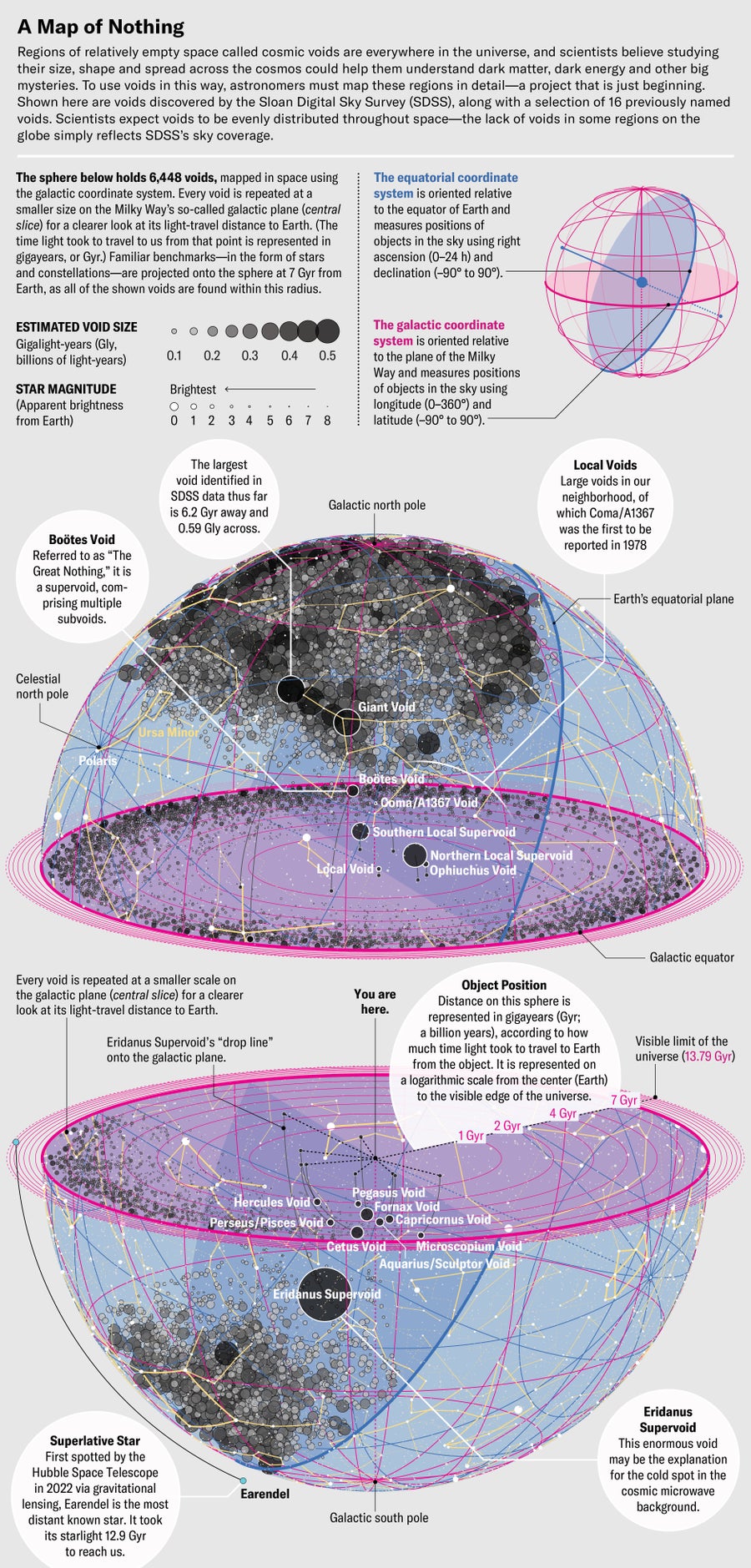

馬丁·剋日溫斯基;資料來源:索菲亞·孔塔里尼/博洛尼亞大學,尼科·哈馬斯/慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學和艾麗斯·皮薩尼/庫珀聯盟,CCA 熨斗研究所,普林斯頓大學;索菲亞·孔塔里尼等人撰寫的“BOSS DR12 空洞大小函式的天體宇宙學約束”,載於《天體物理學雜誌》,第 953 卷;2023 年 8 月;尼科·哈馬斯等人撰寫的“最終 BOSS 資料中空洞的精確宇宙學”,載於《宇宙學和天體粒子物理學雜誌》,第 12 期;2020 年 12 月(空洞資料)

儘管存在困難,但天體物理學家在 2000 年代後期開始感到更有能力解決空洞問題。諸如斯隆數字巡天專案等專案比蓋勒、胡奇拉和德·拉帕倫特繪製的地圖更深入地探測了宇宙,並證實了空洞無處不在。與此同時,兩個天體物理學家團隊的獨立觀測揭示了暗能量的存在,暗能量是一種負引力,它迫使宇宙加速膨脹,而不是因數萬億個星系的相互引力吸引而減速。空洞似乎為天文學家提供了一種很有希望的研究可能驅動暗能量的因素的方法。

這些進展引起了萬德爾特的注意。他的專長一直是試圖瞭解現代宇宙的大尺度結構是如何形成的。他說,他發現空洞的一個吸引人的方面是,“這些密度不足的區域在某些方面比分隔它們的星團和絲狀結構更安靜,更適合建模”。萬德爾特說,星系和氣體在非線性和複雜的相互作用中相互碰撞。那裡存在“一種混亂”,抹去了有關它們形成的資訊。更復雜的是,星系之間的引力在較小的尺度上足夠強大,以至於它抵消了宇宙的普遍膨脹——甚至抵消了暗能量的額外推動力。例如,仙女座是離我們銀河系最近的大星系,實際上正在向銀河系靠近;大約在 40 億年後,它們將合併。相比之下,萬德爾特說,空洞“受暗能量支配”。“最大的空洞實際上比宇宙的其他部分膨脹得更快。”這使得它們成為了解這種仍然令人費解的力量的理想實驗室。

並且不僅對暗能量的理解可以從這一研究方向中產生;空洞還可以(可以這麼說)揭示暗物質的本質。雖然空洞中的暗物質比宇宙網的星團和絲狀結構中的暗物質少得多,但仍然有一些。與混亂的宇宙網及其漩渦狀的熱氣體和碰撞星系不同,空洞足夠平靜,以至於天體物理學家認為構成暗物質的粒子可能是可探測的。它們不會直接顯示出來,因為它們既不吸收也不發射光。但粒子應該偶爾會碰撞,從而產生微小的伽馬射線爆發。它們也可能最終衰變,在這個過程中也釋放出伽馬射線。理論上,太空中足夠靈敏的伽馬射線望遠鏡應該能夠探測到它們的集體訊號。義大利都靈大學的尼古拉奧·福爾內戈是提出這一原理的研究報告的合著者,他說“如果暗物質產生[伽馬射線],訊號應該就在那裡。”

位於智利塞羅帕瓊山的維拉·C·魯賓天文臺將進行詳細的夜空巡天,以前所未有的細節揭示新的空洞。

NOIRLab/NSF/AURA

空洞甚至可以幫助確定中微子的本質——基本粒子,曾經被認為是無質量的,它們遍佈宇宙,同時幾乎不與普通物質相互作用。(如果你將一束中微子穿過一光年或近六萬億英里厚的鉛板,大約一半的中微子會毫不費力地穿過它。)物理學家已經證實,三種已知型別的中微子確實具有質量,但他們不確定為什麼或這些質量究竟是多少。

加拿大滑鐵盧大學的資料科學家、滑鐵盧天體物理中心前博士後研究員埃琳娜·馬薩拉說,空洞可以幫助他們找到答案。她解釋說,空洞是既缺乏發光物質又缺乏暗物質的地方,“但它們充滿了中微子,中微子幾乎均勻分佈在整個宇宙中”,包括在空洞中。這是因為中微子以接近光速的速度在宇宙中穿梭,這意味著它們不會在相互引力或充當宇宙網支架的暗物質濃度的引力下聚集在一起。雖然空洞總是包含大量中微子,但這些粒子只是路過——飛出去的中微子不斷被更多湧入的中微子補充。它們的組合引力會使空洞的增長速度比原本慢。增長率——透過比較早期宇宙中空洞的平均大小與現代宇宙中空洞的平均大小來確定——可以揭示中微子實際具有多大的質量。

V空洞科學自皮薩尼開始與萬德爾特一起攻讀研究生時研究它以來,已經發生了很大變化。她回憶說,他為論文主題提供了兩三個建議,其中之一就是宇宙空洞。“我感覺它們是最冒險的選擇,”她說,“因為當時的資料非常少。但它們也極具挑戰性,”她覺得這很令人興奮。然而,皮薩尼和其他人需要分析空洞的資料——也就是說,根據結合了暗物質、暗能量、中微子和宇宙大尺度結構形成過程的計算機模型來測試它們的真實世界屬性——根本無法獲得。“當我開始攻讀博士學位論文時,”皮薩尼說,“我們知道的空洞不到 300 個,大概是那個數量級。今天,我們擁有大約 6,000 個或更多。”

這已經很多了,但這仍然不足以進行將空洞用於嚴肅宇宙學所需的全面統計分析——但有一個例外。2020 年,哈馬斯、皮薩尼、萬德爾特和他們的幾位同事發表了一項分析,表明廣義相對論在非常大的尺度上至少以近似相同的方式運作,就像它在區域性宇宙中似乎運作的那樣。空洞可以用來檢驗這個問題,因為天體物理學家認為它們是暗物質在宇宙中聚集的方式的結果:暗物質吸引普通物質,創造了宇宙網,並留下了空曠的空間。但是,如果我們最好的引力理論廣義相對論在非常遠的距離上以某種方式崩潰了呢?很少有科學家預計會發生這種情況,但有人提出這是一種解釋暗物質存在的方式。

然而,透過觀察包圍空洞的物質壁的厚度,哈馬斯和他的同事確定愛因斯坦的理論是值得信賴的。為了理解原因,可以將空洞想象成“一個半徑隨著宇宙膨脹而增大的圓圈,”萬德爾特說。隨著圓圈的增大,它會推擠其周邊的星系和星團的邊界。隨著時間的推移,這些結構會聚集,加厚定義空洞邊緣的“牆”。暗能量和中微子也會影響厚度,但由於它們在空洞內外都均勻分佈,因此總體影響要小得多。

科學家計劃很快利用空洞來了解更多關於宇宙的資訊,因為他們預計已知空洞的數量將在他們的目錄中迅速增加。“在未來 5 或 10 年內,”皮薩尼說,“我們將擁有數十萬個。這是那些數量真正產生影響的領域之一。”因此,斯珀格爾說,機器學習的進步也是如此,這將使分析空洞屬性變得容易得多。

這些爆炸式增長的數字並非來自明確旨在尋找空洞的專案。它們將像斯隆數字巡天一樣,作為更普遍的巡天的副產品而到來。例如,歐洲航天局的歐幾里得任務於 2023 年 7 月發射,將以前所未有的廣度和深度建立宇宙網的 3D 地圖。美國宇航局的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡將於 2028 年開始進行自己的巡天,觀測紅外光。而地面維拉·C·魯賓天文臺將於 2025 年啟動一項為期 10 年的宇宙結構研究,以及其他專案。這些專案加在一起,應該可以將已知空洞的庫存增加兩個數量級。

“我記得我第一次在義大利的一次會議上就空洞宇宙學發表演講,”皮薩尼說。“最後,觀眾沒有提問。”當時她不確定原因是因為懷疑還是僅僅因為這個話題對她的聽眾來說太新了,以至於他們想不出任何問題要問。回過頭來看,她認為兩者兼而有之。“最初,我認為問題只是說服人們,這是一個值得研究的合理科學,”她說。

現在這已經不是什麼大問題了。例如,皮薩尼指出,歐幾里得空洞小組大約有 100 名科學家。“我不得不說,艾麗斯是這個領域無畏的先驅之一,”萬德爾特談到他以前的博士生時說。他回憶說,當他們開始撰寫關於空洞科學的第一批論文時,一些天體物理學領域的領軍人物“對你能否利用空洞做任何宇宙學上有意義的事情表示嚴重懷疑”。他說,他們錯了的最大證據是,其中一些人現在也很熱情。

皮薩尼可能是這個快速興起的領域的理想代表。她以絕對的科學嚴謹性和富有感染力的熱情來對待這個話題。每當她談論空洞時,她都會眉飛色舞,語速很快,跳起來在白板上畫圖,輕鬆自信地回答問題(現在有很多問題)。她強調,空洞科學本身不會回答天體物理學家關於宇宙的所有重大問題。但在某種程度上,它可以做一些更有價值的事情:獨立於科學家使用的其他策略來檢驗關於暗物質、暗能量、中微子和宇宙結構增長的想法。如果結果一致,那很好。如果不是,天體物理學家將不得不調和他們的分歧,以找出宇宙中實際發生的事情。

“我發現這個想法很有吸引力,甚至有點詩意,”萬德爾特說,“研究這些空無一物的區域可能會產生關於宇宙一些未解之謎的資訊。”