我們今天生活的世界是在馬背上建立起來的。今天,許多人很少接觸到馬,但這只是最近才出現的情況。就在幾十年前,家馬還構成了全球社會的基礎。日常生活的幾乎每個方面都以重要的方式與馬匹聯絡在一起。郵件由郵遞員騎馬遞送,人們乘坐馬車旅行,商人用馬匹跨越大陸運輸貨物,農民用馬力耕種土地,士兵騎馬投入戰鬥。

學者們長期以來一直試圖瞭解人類與馬匹之間獨特的夥伴關係是如何開始的。直到最近,傳統的觀點是,大約在5000多年前,亞姆納亞人在西亞的草原上逐漸馴化了馬匹,這一發展使他們能夠遷徙到歐亞大陸,並將他們早期的印歐語系語言和文化傳統帶到那裡。

現在,新型的考古學證據,結合跨學科合作,正在推翻一些關於馬匹最初何時以及為何被馴化,以及它們在全球範圍內傳播速度的基本假設。這些見解極大地改變了我們對馬匹以及人類的理解,人類利用這種重要的關係在從畜牧到戰爭等各個方面為自己謀利。這種對過去的修正觀點也為我們今天思考草原上瀕危野馬的命運提供了教訓。它還突出了本土知識在拼接馬與人類故事的後期章節中的重要價值,當時家馬從歐亞大陸傳播到世界其他地區。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

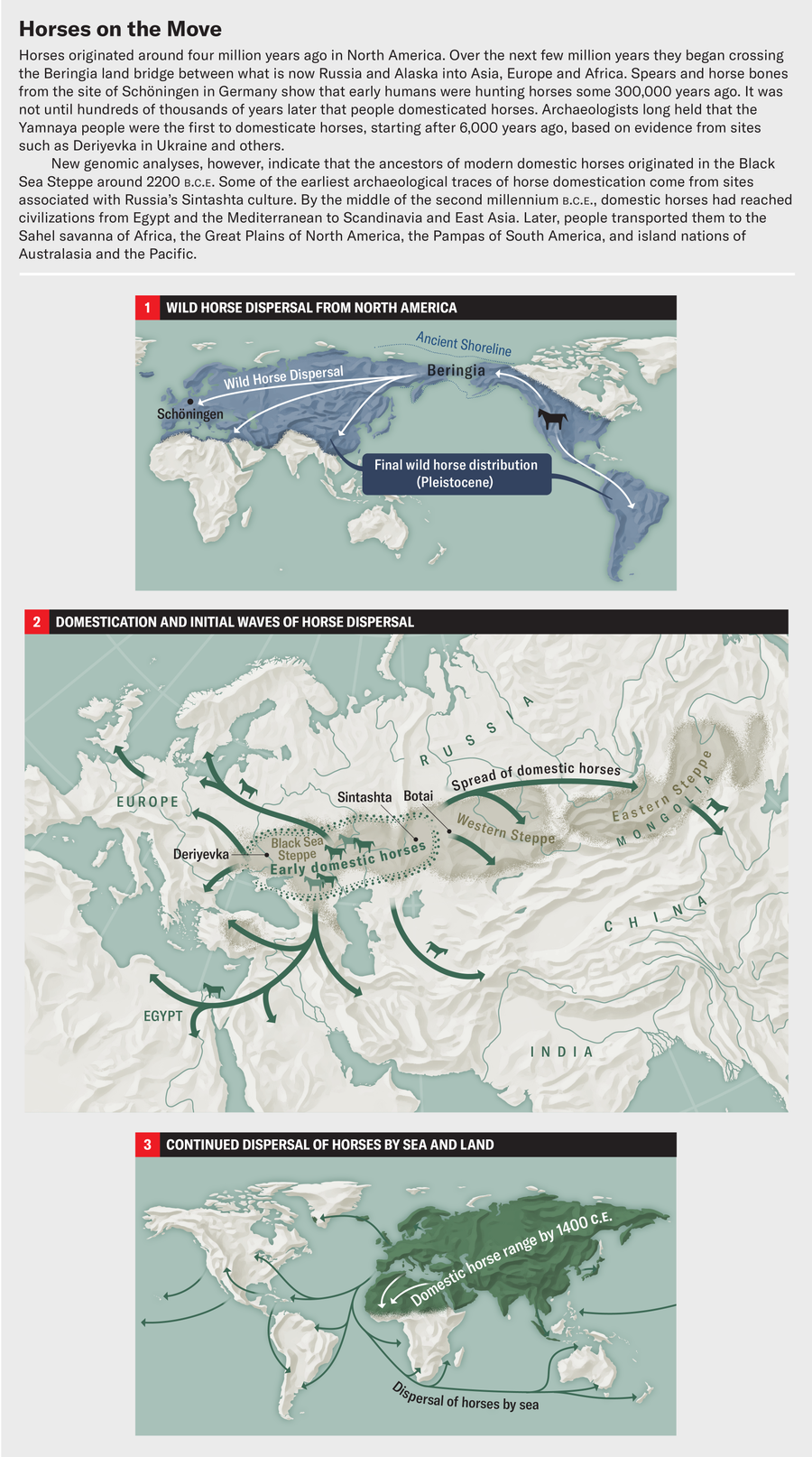

馬屬Equus,包括馬、驢和斑馬,起源於大約四百萬年前的北美洲。在接下來的數百萬年中,其成員開始跨越白令陸橋,從現在的俄羅斯和阿拉斯加之間分散到亞洲、歐洲和非洲。馬是人類最古老、最珍貴的獵物之一。早期人類家族成員使用武器狩獵的最無可辯駁的證據可能來自富含馬匹的考古遺址,例如德國的舍寧根,其歷史可追溯到大約30萬年前。那裡的獨特湖岸環境不僅儲存了一群馬的遺骸,還儲存了人類用來殺死它們的製作精美的木矛。幾千年來,野馬一直是早期生活在歐亞大陸北部地區的智人的主要食物。人們是他們賴以生存的動物——馬匹的敏銳觀察者:馬匹在冰河時代的藝術中佔有突出地位,包括在法國肖維巖洞的石灰岩牆壁上用木炭渲染的壯觀影像,這些影像距今已有3萬多年的歷史。

馬匹是冰河時代人們的繆斯,他們以壯觀的藝術作品捕捉了馬匹的形象,例如法國肖維巖洞中那些距今已有 3 萬多年的影像。

Heritage Images/Getty Images

追蹤從這種古老的捕食者-獵物關係到早期馴化的轉變——其中包括飼養、畜牧、擠奶和騎馬等活動——可能具有挑戰性。研究遙遠過去的研究人員很少能奢侈地擁有書面檔案或詳細影像來記錄人類與動物之間不斷變化的關係。在歐亞草原上尤其如此——寒冷、乾燥、偏遠的草原,科學家們懷疑第一個牧馬人出現在那裡,從東歐延伸到幾乎太平洋。在草原上,文化長期以來高度流動,隨著季節的變化將畜群轉移到新鮮的牧場。他們的生活方式留下了考古遺址,這些遺址可能很淺、儲存不善且難以研究。事實上,我們對馬匹馴化起源的大部分了解都來自一個單一而強大的科學來源:古代馬匹自身的骨骼。

但直到很久以後,人們才馴化了馬匹,哈薩克諾沃伊利諾夫斯基等遺址的墓葬證明了這一點,這些墓葬可追溯到公元前二千紀早期*。

艾瑪·烏斯馬諾娃

作為一名古動物考古學家,我試圖透過研究考古遺址出土的馬骨來了解馴化的起源。在早期對馴化進行此類科學探究時,一些研究人員尋找這些骨骼在大小、形狀或頻率上隨時間推移的變化模式。這種方法背後的基本邏輯是,如果馬匹與人類生活密切接觸,那麼它們的骨骼可能比早期更廣泛或形狀和大小變化更大,無論是由於人們為了特定特徵而飼養它們,還是因為人們以某種方式使用馬匹,從而在馬匹的一生中改變了它們的身體,以及其他因素。

馬匹和戰車的墓葬證實,早期馴化的馬匹被用於運輸。

威廉·T·泰勒

但事實證明,在考古記錄中尋找這些型別的模式有點像解讀茶葉。古代遺址發現的馬骨形狀或數量的變化可能是由許多其他因素引起的,從環境變化到人類飲食的轉變,甚至是抽樣誤差。充其量,這些指標只為我們提供了一種間接的方式來追溯畜牧或騎乘的起源。

對馬匹馴化更強有力、更科學的理解始於 20 世紀 90 年代。在一些早期學者的工作基礎上,紐約州哈特威克學院的考古學家大衛·安東尼和他的同事們在馬匹遺骸中發現了馴化的直接證據,並在《大眾科學》上發表了他們的發現。當人們將馬匹用於運輸時,它們的牙齒有時會因用於控制它們的裝置而出現特殊的損傷模式。這種損傷,稱為嚼口磨損,通常可以在使用金屬嚼口或嚼子的馬匹的下頜第二前臼齒上看到。安東尼和他的同事們在烏克蘭一個名為德里耶夫卡的遺址出土的一匹古代馬匹身上發現了嚼口磨損,該遺址被認為是亞姆納亞人考古文化的所在地。雖然德里耶夫卡馬匹沒有經過直接的年代測定,但它與亞姆納亞文化的聯絡表明,歐亞草原上的牧民可能早在公元前四千紀甚至更早的時候就開始飼養和騎乘家馬了。

德里耶夫卡馬匹似乎將科學家對古代歐亞大陸的理解中的一些零散線索聯絡了起來。從 6000 年前開始,在一個被稱為新石器時代晚期(有時也稱為銅器時代)的時期,被稱為庫爾乾的大型人類墓冢出現在歐洲東部和中部以及西部草原的大部分地區。多年來,許多考古學家和學者假設庫爾幹、印歐語系語言的傳播和最早的馬匹馴化之間存在聯絡。具體來說,他們提出,亞姆納亞人在黑海草原馴服了馬匹,然後騎馬席捲歐亞大陸,帶來了他們的墓葬習俗和早期形式的印歐語系語言——據信這種語言孕育了今天使用的許多語言,包括英語。在安東尼的發現之後,這個被稱為庫爾幹假說的框架在學術文獻和大眾意識中廣為流傳。

不幸的是,德里耶夫卡馬匹並非表面看起來那樣。十年後,對遺骸進行的直接放射性碳年代測定表明,這隻動物的年代遠沒有安東尼想象的那麼古老。相反,它生活和死亡在公元前一千紀早期,當時家馬和騎馬已經廣泛傳播並有充分的文獻記載。但是,考古學家並沒有完全拒絕庫爾幹假說,而是繼續探索來自同一時期西部草原的其他動物骨骼組合,尋找馬骨來驗證這一觀點。在這次搜尋中,有一個遺址尤其引起了新的興趣:博泰,位於哈薩克北部。

丹尼爾·霍夫曼

博泰位於亞姆納亞家園以東一定距離的地方。儘管與亞姆納亞沒有任何明顯的文化聯絡,但博泰也位於西部草原,並且與德里耶夫卡一樣,其歷史可追溯到公元前四千紀。最有趣的是,從博泰的挖掘中回收的動物骨骼組合包含了大量的馬骨。事實上,在博泰出土的數千塊動物骨骼中,幾乎全部來自馬匹。考古學家們利用這些材料,開始討論博泰的馬匹與早期馴化問題的相關性。

早期,關於博泰馴化的辯論非常激烈。首先,安東尼和他的同事們提出,一些博泰牙齒的奇怪表面形狀也是一種嚼口磨損,暗示博泰的馬匹被騎乘過。然而,很快,現在在堪薩斯大學的桑德拉·奧爾森在野馬身上發現了相同的特徵,這意味著它們不能作為馴化的證據。學者們還研究了博泰遺址的背景方面,包括建築佈局,推測柱洞和回填的充滿有機物的坑屋可能是畜欄和畜欄清潔的殘餘痕跡。

儘管如此,其他科學家仍然持懷疑態度——這是有充分理由的。一些博泰馬匹的肋骨上直接嵌入了魚叉,顯然是被獵人殺死的。然而,將博泰與馴化聯絡起來的更大問題是遺址中發現的動物的年齡和性別模式。在一個管理的馬群中,選擇宰殺的馬匹要麼非常年輕,要麼非常年老,因為需要繁殖年齡的動物來確保馬群的繁殖能力和生存。然而,瑪莎·萊文和她的同事指出,博泰的骨骼組合主要由大部分健康成年馬匹的遺骸組成。此外,該遺址還包含大量繁殖年齡的雌性馬匹,以及一些來自懷孕母馬的胎兒和新生馬匹。宰殺這些動物將對家養馬群的繁殖能力造成毀滅性打擊,但這種證據在野生動物被獵殺作為食物的考古遺址中很常見。

2009 年,關於博泰馴化的這場健康的爭論暫時平息,當時《科學》雜誌上的一篇備受矚目的出版物彙集了新的證據,顯然表明博泰人擠奶和騎馬。作者研究了博泰馬匹的骨骼形狀,並認為它們與現代家馬Equus caballus相似。科學家們還使用新興的古代生物分子研究技術,分析了來自博泰的陶瓷碎片,並發現了似乎來自古代馬脂肪的殘留物。這些殘留物雖然本身不能診斷為牛奶,但具有異常的同位素值,表明它們可能來自牛奶。

然而,最重要的新論點是,一些博泰馬匹表現出另一種牙齒損傷,研究人員表示,這種損傷可以更可靠地與使用韁繩聯絡起來。隨著來自博泰的新結果增強了對公元前四千紀馬匹馴化的信心的,庫爾幹假說恢復了正規化地位。

自博泰復興庫爾幹假說以來的十多年裡,我們用於理解古代馬匹的古動物考古工具包已經突飛猛進地發展。這些新技術和發現一個接一個地開始侵蝕博泰與馬匹馴化之間的聯絡。在最近的一項研究中,我和我的同事們分析了來自北美各地冰河時代遺址的數十匹野馬。我們的研究表明,在博泰被解釋為韁繩和嚼子使用證據的關鍵特徵可能是自然變異的結果,而不是騎馬或馬具的結果。

此外,我們現在知道,騎馬的許多其他方面都可能在動物的牙齒和骨骼中留下可識別的特徵。籠頭、馬鞍和挽具可以留下獨特的痕跡。不同的活動模式,從劇烈運動到禁閉,也具有可識別的影響。例如,騎乘的壓力或拉動馬車或戰車的壓力都可能導致馬匹脊椎或下肢出現獨特的問題。即使是早期的獸醫實踐,如牙科,有時也可以在考古記錄中看到。到目前為止,在博泰馬匹中尚未發現這些更可靠的馴化指標。

來自博泰遺址的馬匹現在已知屬於野馬物種普氏野馬,它們曾被獵殺作為食物。目前正在努力保護這種高度瀕危物種。

Sven Zellner/Agentur Focus/Redux

我們還可以從 DNA 中尋找線索。古代 DNA 測序技術的進步現在使科學家能夠從考古遺骸中重建部分或全部基因組序列。對古代人類和動物 DNA 的分析產生了一些非常顯著的發現,例如,記錄了公元前四千紀末期亞姆納亞人從東歐向東遠至西伯利亞和蒙古的遷徙。然而,這些相同的技術沒有顯示亞姆納亞人與博泰之間存在互動的證據。

同樣,從人類牙菌斑中回收古代蛋白質的新技術也沒有顯示博泰人的飲食中存在馬奶的證據。事實上,馬奶顯然直到公元前一千紀才在西亞廣泛傳播,比亞姆納亞人和博泰晚了 3000 年。

對庫爾幹假說最具破壞性的打擊意外地來自哥本哈根大學的查琳·高尼茨、法國圖盧茲人類生物學和基因組學中心的盧多維克·奧蘭多及其同事 2018 年的一項基因組研究,該研究表明博泰馬匹根本不是家馬的祖先。相反,它們是另一種馬匹物種的成員,這種馬匹物種至今仍然存在,被稱為普氏野馬。普氏野馬是家馬的近親,但在有記錄的歷史中,從未作為家畜進行管理。

最近關於馬匹馴化的考古學和基因見解對於理解今天的人馬關係具有重要意義。在蒙古發現的古代馬鞍和其他馬具表明,草原文化幫助發明了至今仍在使用的技術。

J. 巴亞爾賽汗

一些科學家仍然確信博泰與早期馴化存在某種聯絡,但現在認為該遺址代表了早期馴服和控制普氏野馬的失敗嘗試。在高尼茨及其同事 2018 年的研究中,他們甚至認為現代普氏野馬可能是馴化的博泰馬匹的逃逸後代,這一結論讓科學界的許多其他人感到沒有根據。

博泰辯論對普氏野馬產生了重要的現實世界影響。在 20 世紀,普氏野馬在野外滅絕,動物園種群幾乎減少到個位數。近幾十年來,這些馬匹透過精心的圈養繁殖計劃從崩潰的邊緣迴歸,並且已被重新引入中亞的某些地區。今年 6 月,一群來自布拉格動物園的新普氏野馬被釋放到哈薩克中部的草原,標誌著該物種在兩個世紀以來首次返回該地區。

從長遠來看,此類保護專案的成功和資金可能在很大程度上取決於公眾的支援,因此必須把故事弄清楚。圍繞博泰的媒體關注有時會產生標題,暗示普氏野馬“畢竟不是野生的”,而是家養逃逸者。考古資料不再支援這些說法,並且可能會危及正在進行的對這種高度瀕危物種的棲息地的保護、保護和恢復。

儘管圍繞博泰仍存在一些揮之不去的爭議,但從研究過去的新的科學方法中獲得的可用資料描繪了一幅比以往任何時候都更清晰的馬匹馴化圖景。最近對來自歐亞大陸各地的馬骨進行的基因組測序和放射性碳年代測定幾乎完全推翻了庫爾幹假說。這些資料向我們表明,公元前四千紀重要的文化發展——包括亞姆納亞人的遷徙以及庫爾乾和印歐文化的傳播——可能發生在第一批馬匹被馴化之前的許多世紀,這得益於綿羊、山羊和牛等其他牲畜的傳播以及使用牛拉車。與此同時,許多草原民族仍然獵殺野馬以獲取肉食。

巴塞羅那進化生物學研究所的巴勃羅·利布拉多和奧蘭多領導的新的基因組分析表明,現代家馬的祖先起源於公元前 2200 年左右的黑海草原,比之前認為的晚了近 2000 年。儘管我們尚不完全瞭解其最初馴化的細節,但根據時間推斷,這些馬匹顯然屬於後亞姆納亞文化。古代基因組的模式表明,在馴化的最初幾個世紀,西部草原的馬文化有選擇地培育這些動物,以獲得力量和溫順等特徵。

這種修正後的馬匹馴化時間線是一系列不斷增長的證據的一部分,這些證據以新的視角看待亞姆納亞的遺產。早期的印歐文化,如亞姆納亞文化,有時在流行文化中以民族主義的方式被描繪,他們的假想的馬匹馴化、令人印象深刻的跨大陸遷徙和文化統治之間存在聯絡。現在科學表明,亞姆納亞人可能根本沒有馴化馬匹,他們的遷徙也未必是英勇的征服。例如,新的基因組資料顯示,大約在 5000 年前,亞姆納亞移民到達了中蒙古,在那裡他們被稱為阿凡納西耶沃文化。儘管這些移民可能幫助將綿羊、山羊和牛傳播到東亞,但最初看來他們的影響僅限於東部草原的幾個山區。在亞姆納亞人到來之後,大約過了 2000 年,馬匹才出現在該地區。基因組分析表明,他們的阿凡納西耶沃後裔對後來的種群幾乎沒有持久的遺傳影響。

人們馴化馬匹的時間比之前認為的晚得多的這一發現解決了庫爾幹假說一直存在的一個令人煩惱的問題。如果馬匹是在新石器時代晚期被馴化的,為什麼它們的大部分影響要過幾個世紀才在考古記錄中顯現出來?在庫爾幹模型下,研究人員經常將馬匹馴化描述為一個漸進的發展過程,以解釋為什麼馬匹花了這麼長時間才走出草原,並徹底改變了貿易和衝突等。當我們以這種修正後的馬匹馴化時間框架來審視我們過去的記錄時,似乎出現了我們期望看到的快速、顛覆性和動態的發展。

在我們新的理解中,似乎人們一旦馴服了馬匹,就開始將它們用於運輸。一些最早的關於馬匹馴化的可靠考古學證據來自公元前 2000 年左右與俄羅斯辛塔什塔文化相關的遺址出土的馬匹與戰車配對的墓葬。放射性碳年代測定和基因記錄表明,在短短幾個世紀內,家馬就傳播到了歐亞大陸的廣大地區。在某些情況下,它們的擴張是和平的:隨著馬匹在草原上的供應增加,新的人們將馬匹、畜牧和運輸融入到他們的生活方式中。在其他情況下,家馬透過掠奪成性的戰車手的破壞性徵服到達了新的地區。一些搭上這股馬車擴張浪潮的文化是印歐語系的;另一些則不是。

一個遊牧家庭在蒙古中部騎馬圈養牲畜。

蒂莫西·艾倫/Getty Images

到公元前二千紀中期,馬力已經到達了從埃及和地中海到北部斯堪的納維亞半島以及東部蒙古和中國的文明。在許多情況下,馬匹的到來顛覆了力量平衡。例如,當馬匹在公元前 3200 年左右的商朝晚期首次傳入中國時,它們主要對精英階層來說是新奇事物。但在一個多世紀的時間裡,一個競爭對手西周就能夠集結其在戰車方面的實力和技能,戲劇性地結束了商朝的統治。在很短的時間內,馬匹從草原上的新奇事物變成了東亞最大文明之一的權威基礎。

除了澄清人類與馬匹故事的早期章節外,科學考古學還揭示了遙遠過去的馬文化與我們今天世界之間的聯絡。來自中亞草原和沙漠的考古發現和基因組資料正在揭示馬匹和騎馬如何幫助人類形成網路、貿易路線和帝國,以新的方式連線古代世界。

人們騎馬穿越草原網路和絲綢之路,以運送商品、植物、動物、思想,甚至早期的大流行病疾病,跨越歐亞大陸及其他地區。這些新興的跨大陸聯絡可以直接在考古記錄中觀察到。在蒙古,一個可追溯到公元前 100 年左右的早期草原王國匈奴的王室陵墓被發現包含一個銀盤,上面繪有希臘半神赫拉克勒斯的畫像。歷史記錄記載了中國遠征中亞費爾幹納盆地尋找馬匹的事件,這是絲綢之路貿易路線形成的早期步驟,在唐朝鼎盛時期,蓬勃發展的貿易將馬匹從青藏高原和喜馬拉雅山脈運往中國低地,以換取茶葉。最近對引起瘟疫的細菌鼠疫耶爾森菌的 DNA 測序表明,最早的病毒株首先出現在中亞沙漠、山脈和草原深處,然後在 14 世紀初沿著以馬力驅動的草原走廊和絲綢之路傳播。

古代騎手建立的走廊和聯絡今天仍然存在:穿越蒙古草原的古代旅行路線現在正在接受中國資助的改造,成為機動車輛通行的高速公路。甚至我每天上班都要走的科羅拉多州博爾德市的州際公路,其起源也是 19 世紀的郵政公路。

新的考古發現表明,草原文化幫助發明或傳播了重要的技術,這些技術改進了對馬匹的控制,並且至今仍在使用。在蒙古,我和我的合作者發現了一些儲存完好的古代馬具,距今約 1600 年。這項騎乘技術包括木框架馬鞍和鐵馬鐙,表明草原文化幫助開發了這些馬術裝置,這些裝置為騎手提供了更大的坐姿穩定性以及在馬鞍上支撐或站立的能力——這在騎馬作戰時具有顯著優勢。這些工具成為世界各地文化中馬具的標準組成部分,從伊斯蘭教的哈里發國到北極高地的維京探險家。

考古科學還使我們能夠追蹤家馬從歐亞大陸向外傳播的軌跡,因為人們將它們運送到非洲薩赫勒稀樹草原、北美大平原、南美潘帕斯草原,甚至澳大利亞和太平洋的島國,在那裡,馬匹在更近的時期塑造了文化。這項工作正在顯示一些令人驚訝的結果。

最近,我與一個由科學家、學者和本土知識守護者組成的大型團隊合作,看看考古學、基因組學和本土知識系統可以告訴我們關於美國馴養馬匹的歷史。西方科學家普遍認為,美洲原住民直到 1680 年普韋布洛起義後才開始照料馬匹,當時現在新墨西哥州的普韋布洛人推翻了西班牙殖民者。透過我們的合作,我們發現來自平原和落基山脈各地的原住民民族採用馬匹的時間至少比歐洲歷史記錄中記載的早一個世紀。這一發現證實了一些口頭傳統和部落歷史中儲存的觀點,並反映了我們在巴塔哥尼亞類似考古背景下的學術研究。

許多本土馬文化,對於他們來說,與馬匹的聯絡是力量、韌性和傳統的來源,現在正在利用合作和跨學科的考古學術研究,努力糾正敘事、保護傳統馬匹譜系,並確保馬匹在我們不斷變化的世界中佔有一席之地。

在許多方面,馬匹在過去一個世紀從日常生活中消失的速度和突兀程度,與 4000 年前它們最初被馴化時一樣。在世界的大部分地區,快速的機械化已經用鋪路取代了小徑,用發動機驅動或電動的替代品取代了馬匹運輸。如今,在落基山脈前沿地區,穿著牛仔褲和牛仔帽的人們,曾經是為了在馬鞍上的生活而設計的,現在更有可能在全食超市購物,而不是揮舞套索。

但是,如果您知道在哪裡尋找,那麼我們不斷變化的現在與遙遠過去之間的聯絡永遠不會遙遠。解決 21 世紀一些最緊迫的問題——從拯救瀕危物種到保護文化知識和傳統——將需要對人類與馬匹之間長達千年的關係有一個清醒和科學的理解。

*編者注(2024 年 11 月 21 日):此標題在釋出後經過編輯,以更正諾沃伊利諾夫斯基墓地的位置。