2016年2月,杜特·昌德成為印度最優秀的女子短跑運動員。她在卡達室內賽道上創造的資格賽成績,至今仍是印度女性在60米賽跑中取得的最快時間,她很快成為幾十年來第一位參加奧運會100米賽跑的印度女性。然而,就在一年前,昌德還面臨著可能永遠無法參加競技比賽的境地。

2014年,當昌德在青少年級別的田徑界嶄露頭角時,印度田徑聯合會(AFI)在其國際母體機構世界田徑聯合會的支援下,禁止她參加女子賽事,理由是她體內自然產生的睪酮水平異常偏高。(沒有證據表明昌德曾服用違禁藥物來改變她的激素水平。)根據負責印度田徑比賽的印度田徑聯合會的說法,她高於平均水平的睪酮水平賦予了她男性運動員所享有的身體優勢。昌德對這種高雄激素血癥——一種雄激素水平升高的情況,雄激素包括睪酮——使她更像男性短跑運動員而不是女性短跑運動員的觀點提出異議,2015年,體育仲裁法庭同意了她的觀點。法庭裁定,制定國際田徑比賽規則的世界田徑聯合會沒有提供足夠的科學證據來為其主張辯護——昌德可以再次參賽。

但世界田徑聯合會現在聲稱,它已經找到了充分的科學依據,可以禁止睪酮水平高的女性參加400米至1英里之間的比賽,除非她們服用藥物來降低睪酮水平,或者選擇與男性競爭。這項政策不適用於昌德,因為她跑的是更短的距離,但它可能會終結莫卡迪·卡斯特·塞門婭的運動夢想,她是一位奧運會金牌得主,也是她的祖國南非的英雄。2019年,體育仲裁法庭接受了世界田徑聯合會的論點,瑞士最高法院於2020年9月維持了這一裁決。塞門婭沒有接受不必要的醫療治療來抑制她的睪酮水平,而是決定只參加2021年東京奧運會200米比賽,這是一項對睪酮水平沒有限制的專案。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這一系列有爭議的決定引發了關於體育運動中公平和歧視的公開辯論。縱觀奧運會的現代史,關於誰算作女性的規則隨著對性別的科學理解的進步而不斷變化。以自然睪酮水平為依據取消運動員資格是體育運動中最後一種合法的歧視形式之一。

作為一名接受過生物學和性別研究跨學科訓練的學者,我研究了科學家們如何將“女性”和“男性”等社會類別轉化為基本真理。自從科學家們試圖找出性別和性別的生物學基礎以來,自然界就呈現出與他們的理論相悖的現象。(“性別”指的是生物學特徵;“性別認同”指的是社會角色和身份認同。)

大多數男性都有XY染色體,並在子宮內發育出睪丸,在以後的生活中,睪丸會向血液中分泌相對較高水平的睪酮。相比之下,大多數女性都有XX染色體,這驅動卵巢的產生和較低水平的睪酮。然而,一些女性也擁有XY染色體以及外部女性解剖結構;這些女性受到世界田徑政策的影響。這些反映超出僵化的男性/女性二元對立的變化的屬性被稱為性分化障礙特徵。

根據性分化障礙倡導組織 interAct 的說法,1.7% 的人口可能是性分化障礙者,儘管許多人從未意識到這一點。他們可能在精英體育界被過度代表:在其已釋出的裁決中,體育仲裁法庭多次引用統計資料,即在精英運動員中,擁有XY染色體的女性比普通人群更為常見。

這樣看來,性分化障礙女性可能在體育比賽中具有優勢。但是,在籃球比賽中,身高優勢的運動員也是如此。這裡重要的問題不是某些性別特徵是否可以賦予運動優勢,而是這些優勢是否如此有意義和無可辯駁,以至於它們應該阻止像塞門婭這樣的女性運動員與其他女性競爭。

染色體與激素

性別從來都不是一個簡單的二元對立。然而,幾十年來,奧運監管機構一直試圖將過於簡單的規則應用於這個混亂的現實。從1960年代到1990年代,數十名女性因其染色體而受到挑剔,甚至被取消資格。第一個是伊娃·克沃布科夫斯卡,她在1966年被認定為女性,依據是生殖器檢查,但在1968年奧運會上因其XY染色體組成而被取消資格。克沃布科夫斯卡的故事並不令人驚訝:一些性分化障礙女性的解剖結構與其他女性非常相似,以至於她們永遠不會發現自己的XY染色體組成。

印度選手杜特·昌德(右)在2018年亞運會女子200米比賽中奔跑。幾年前,她曾被禁止參加女子競技體育比賽。圖片來源:Jewel Samad 法新社/蓋蒂圖片社

因此,染色體檢測取消了一些人的資格,這些人除了XX染色體外,擁有女性性別的所有特徵。這種矛盾,加上一些檢測的侵入性以及未能透過檢測的人的悲慘社會後果,最終導致國際奧委會在1990年代放棄了性別檢測。但其對確保女子比賽表面公平性的擔憂並未消失,並且它保留了在個案基礎上對人進行檢測的選擇權。最近的性別檢測案例不再關注染色體,而是關注與運動能力明顯更相關的性別方面:睪酮水平。

運動員至少從1950年代就開始使用人工睪酮來提高他們的表現,但在1990年代之前,醫學界並不認為補充睪酮與運動能力之間的聯絡有充分的科學依據。這可能影響了國際奧委會在其性別驗證時代選擇不使用睪酮水平。這種模式在1996年之後發生了改變,當時一項研究表明,補充睪酮與重量訓練相結合,可以增加男性的肌肉尺寸和力量。

從那時起,內分泌學家大大擴充套件了他們對睪酮與肌肉質量之間關係的理解。證據表明,睪酮既增加了身體產生的肌肉細胞數量,又增強了肌肉尺寸。有一些證據表明,睪酮也可能透過其他機制影響運動能力。在一項實驗中,服用高水平睪酮的男性(而非服用較低水平睪酮的男性)血液中的血紅蛋白水平升高,這種變化使血液能夠向身體其他部位輸送更多氧氣。睪酮也可能對骨骼質量產生影響,因為低睪酮水平與低雌激素水平非常相似,都與骨質疏鬆症相關,兩種激素都在維持骨骼結構中發揮作用。

事實上,雄激素(“男性”激素,包括睪酮)和雌激素(“女性”激素)之間的聯絡比大多數人想象的要緊密得多。首先,每個人自然都會產生這兩種激素。而且,人類體內所有天然產生的雌激素都曾經是睪酮,透過芳香酶轉化為雌激素。科學家們爭論多少激素水平是“正常”的,以及應該如何測量這些水平——最近一項研究甚至得出結論,女性的“正常”睪酮水平應該進行調整,以更好地適應女性運動員。而且,男性和女性的雌激素水平實際上可能重疊,尤其是在月經週期的某些階段。即便如此,男性和女性的睪酮水平確實存在相當大的差異:年輕男性的水平通常在每升血液10到40納摩爾之間,而女性的水平通常在0.5到3納摩爾/升之間。

綜合來看,現有證據——大多數男性和女性睪酮水平之間的差距、睪酮興奮劑與肌肉質量增加之間的確立聯絡,以及精英男性在田徑賽事中比精英女性大約有10%的優勢——似乎暗示睪酮水平高的女性會像男性一樣跑步。然而,在昌德的案例中,體育仲裁法庭裁定她不能被禁止參加比賽,因為當時還沒有任何直接證據表明自然睪酮水平與精英女性的運動能力之間存在關係。

四年後,法院在塞門婭的案件中做出了不同的裁決,部分原因是它認為已經產生了此類證據。世界田徑聯合會科學團隊負責人斯特凡·伯蒙最近發表了一篇論文,分析了兩項國際田徑比賽的資料,發現睪酮水平較高的女性平均比睪酮水平較低的女性表現更好。由於這項研究基於來自精英女性跑步者的真實世界資料,因此可以說它代表了迄今為止關於高雄激素血癥爭議的最相關發現。

我花費一些研究時間來瀏覽科學文獻,以尋找研究人員犯統計錯誤的案例,特別是當他們的研究涉及邊緣化群體時。因此,當我讀到一群科學家質疑這項關鍵研究的有效性,理由是資料存在問題時,我感到非常好奇。為了回應他們的擔憂,伯蒙更新了這項研究,儘管他仍然觀察到一些影響,但他的結論因修正而明顯減弱。當我對他報告的結果執行一個稱為多重比較校正的程式時——一種統計方法,它考慮了當進行許多統計檢驗(而不是隻有一個)時發現至少一個假陽性的機率增加——這些影響消失了。

這種複雜性並不意味著睪酮與女性的運動表現之間沒有關係。然而,可以肯定的是,在得出確鑿的結論之前,還需要進行更多的研究。

補充不是自然

如果非法攝入的睪酮和自然產生的睪酮對所有身體的影響相同,那麼人們會認為男性典型水平的睪酮必然會賦予男性典型的運動優勢。但是,要理解這些研究對像塞門婭這樣的女性意味著什麼,我們必須瞭解她們的身體是如何運作的。所有受世界田徑關於睪酮水平政策針對的女性都是性分化障礙者,具有相似的一組性別特徵:她們有XY染色體,但她們的身體對雄激素的反應方式與大多數XY個體不同。由於激素功能固有的複雜性,因此極其難以確定睪酮會對這些性分化障礙者產生的確切影響。

即使雄激素對她們產生了完全典型的影響,睪酮與運動能力之間的聯絡仍然比看起來要微弱得多。服用補充睪酮可能傾向於使某人擁有更大的肌肉,但這並不自動意味著睪酮水平自然較高的人會比睪酮水平較低的人更擅長運動。即使是伯蒙研究的最初有爭議的版本也暗示了一種細微的聯絡:雖然睪酮對幾個專案的運動能力顯示出積極影響,但在其他16個專案中沒有觀察到任何影響,並且資料表明,較高的睪酮水平可能與幾個專案中較差的表現相關。

一項針對瑞典精英運動員的研究發現睪酮與運動表現之間沒有關聯,而最近一項針對澳大利亞青少年運動員的研究表明,女性的睪酮水平與表現之間存在強烈的負相關關係。男性也不一定能從高睪酮水平中獲得巨大優勢:一項研究中測量的近17%的精英男性運動員的睪酮水平低於典型的男性範圍,其中近10%的人的睪酮水平低於5納摩爾/升。

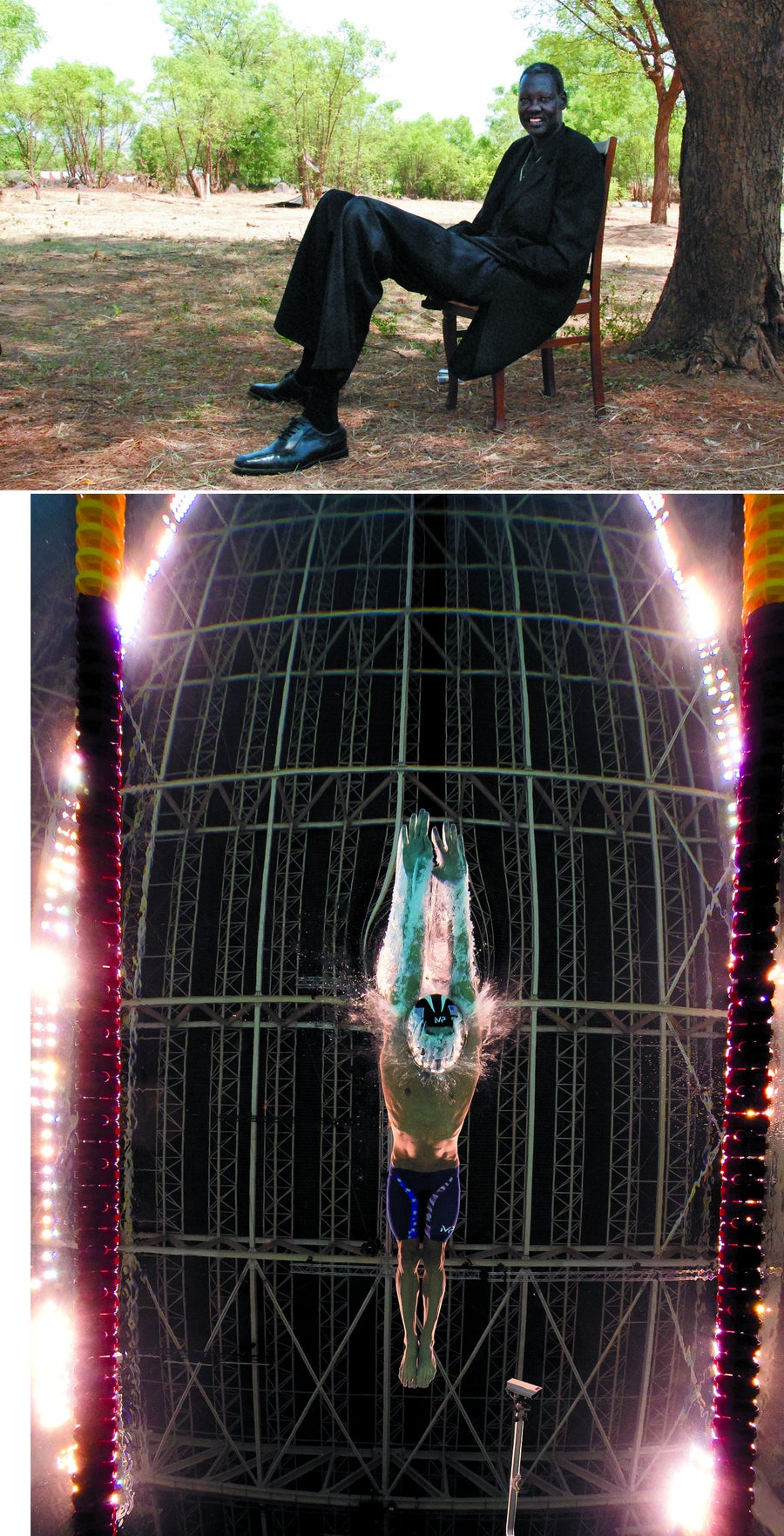

不尋常的屬性,例如籃球運動員馬努特·波爾(上)的2.3米身高和游泳運動員邁克爾·菲爾普斯(下)的抗肌肉疲勞能力,通常不會使運動員失去參加競技體育比賽的資格。圖片來源:Peter Martel 法新社/蓋蒂圖片社(上);AL BELLO 蓋蒂圖片社(下)

睪酮補充劑對身體的明顯影響以及男性和女性之間肌肉質量的平均差異,很容易讓人認為,無論其他因素如何,較高的睪酮水平都會自動賦予優越的運動能力。但科學表明,至少在精英運動員中,睪酮與運動表現之間的聯絡遠非簡單明瞭。

一個人在研究性別科學時學到的第一件事之一是,生物和社會影響是多麼難以區分。對我來說,當我研究空間能力等領域中明顯的性別相關優勢時,這個問題變得尤為突出。由於男性往往比女性經歷更高水平的睪酮,並且在STEM領域獲得更多鼓勵,因此很難確定生物因素還是社會因素導致了這些差異。為了回答這些問題,科學家們研究了那些睪酮水平高且沒有經歷男性化社會環境的人——即具有特殊性分化障礙特徵的女性——並檢查她們的行為,以區分生物和社會原因。

當我們不僅試圖區分生物和社會原因,而且還試圖調查這些因素如何相互作用時,故事變得更加複雜。一個有趣的例子來自神經科學家梅麗莎·海因斯的工作,她研究了患有先天性腎上腺皮質增生症的女孩,這是一種性分化障礙疾病,其中XX女性由於異常高水平的雄激素而出現性分化障礙特徵。海因斯表明,這些女孩傾向於從事在男孩中相對更常見的遊戲行為,例如打鬧。然而,最近,她證明女孩們不一定更喜歡打鬧而不是玩娃娃:她們只是不在乎其他女孩傾向於做什麼。如果大多數年輕女孩看到其他女孩只玩紅色球,她們會更喜歡玩紅色球而不是藍色球,但患有先天性腎上腺皮質增生症的女孩會很樂意玩任何一種玩具。睪酮並沒有使女孩更可能摔跤而不是閱讀;它只是改變了她們對關於性別的社會暗示的反應程度。

就其對行為的影響而言,睪酮因此非常複雜:它似乎與社會暗示協同作用,以至於任何一個因素都不能與另一個因素隔離。雖然這些表面上是心理學的觀察可能與運動能力問題無關,但即使是伯蒙和他的同事也提出,長期以來與睪酮水平相關的支配性和攻擊性可能在贏得比賽中發揮作用。在唯一一項系統地檢查服用睪酮對女性身體能力影響的研究中,那些服用高水平激素的女性肌肉質量略有增加,力量顯著增強。研究人員假設,一些未測量的心理因素使她們稍微發達的肌肉能夠取得非凡的運動進步。

但是,假設睪酮會導致攻擊性或競爭性也過於簡單化,即使女性可能更傾向於在睪酮水平較高時進入競爭環境,並且對雄激素反應更強烈的男性可能對他們在競爭中的機會更有信心。事實上,大量研究表明,一個人的睪酮水平會在他們贏得比賽或以其他方式表現出支配地位之後而不是之前升高,而2015年的一項研究表明,這種效應可能在女性中比在男性中更強。行為,受關於男性和女性的社會規範的影響,對激素水平產生影響——再次證明了社會和生物之間錯綜複雜且可能密不可分的聯絡。

當批評家認為性分化障礙女性基本上是“生物學上的男性”,只是碰巧有陰蒂和小陰唇時,他們完全忽略了“男性”和“女性”類別對我們所有人的生活——以及我們所有的身體——產生的巨大影響。睪酮不是某種神秘的實體,它憑空而來,對我們的身體和思想產生巨大影響:它既改變了性別規範,也受到性別規範的改變。

儘管睪酮只是有助於運動能力的複雜、有時是迴圈網路中的一個單一要素,但它不太可能完全無關緊要。不知何故,XY女性似乎比XX女性更可能取得體能上的壯舉。然而,這一觀察結果並不意味著應該強迫性分化障礙女性參加男子組比賽,與男性競爭,她們肯定會輸給男性。正如世界田徑聯合會所做的那樣,認為生物學指示我們將運動員按每升血液五納摩爾睪酮的閾值劃分,這意味著這個閾值將人類劃分為兩個最公平、最平等的競爭群體。

鑑於睪酮以複雜、非線性的方式影響運動能力,因此這種說法沒有證據支援。將籃球分為兩個不同的身高組別會更加明智:目前NBA中沒有球員的身高低於5英尺9英寸,而低睪酮男性和低睪酮女性都可能是非常成功的運動員。也沒有任何令人信服的理由將性分化障礙狀況識別為在精英體育等領域賦予獨特的基因優勢,在精英體育中,各種不尋常的特徵都會導致成功。為什麼游泳運動員邁克爾·菲爾普斯的低乳酸產生量(有助於延緩肌肉疲勞)或已故NBA球員馬努特·波爾的不尋常身高應該得到獎勵,而塞門婭略高的睪酮水平卻被取消資格?

如果生物學不能為我們將運動員劃分為兩個不同的類別提供堅實的基礎,我們可能會想知道為什麼我們根本要設立男子和女子組別。雖然睪酮水平可能無法將全人類整齊地劃分為更好和更差的運動員,但事實是,在最精英的水平上,男性在田徑等運動中表現優於女性。使體育運動成為男女同校,從而實際上阻止女性參加奧運會比賽,這本身並非不公平——畢竟,很多人群,例如那些心血管健康狀況不佳的人,永遠無法夢想成為精英跑步者——但這將是令人遺憾的。我們將失去像短跑運動員艾莉森·菲利克斯、游泳運動員凱蒂·萊德基和非凡的美國女足隊這樣的女性,她們都激勵著無數年輕女性。

僅靠生物學是一個過於有限的工具,無法告訴我們如何劃分運動領域——但它可以幫助我們更好地理解自然的人類變異。尤其是在性別和性別認同這樣複雜而有爭議的領域,科學常常揭示更多的模糊性而不是解決問題。如果科學不能為性分化障礙女性參加體育運動的問題提供資訊,我們仍然可以回到多樣性、包容性和接受性的價值觀,正是這些價值觀使精英女子體育運動如此非凡。