東京慶應大學的音樂學家尾崎裕人說,人類一定在我們歷史的早期就學會了唱歌,因為“我們可以在每個社會中找到我們可以稱之為音樂的東西”。但是,唱歌是作為說話的副產品進化而來的,還是在人類社會中具有其獨特的作用?為了調查這個問題,尾崎裕人和一個龐大的合作團隊比較了來自世界各地的歌曲和語言樣本。這些類別在不同文化中可能差異很大:歌曲可以是輕柔的搖籃曲或有節奏的聖歌或哀怨的輓歌,而一些口語語言具有更“音樂”的品質,例如聲調語言,透過音高傳達意義。

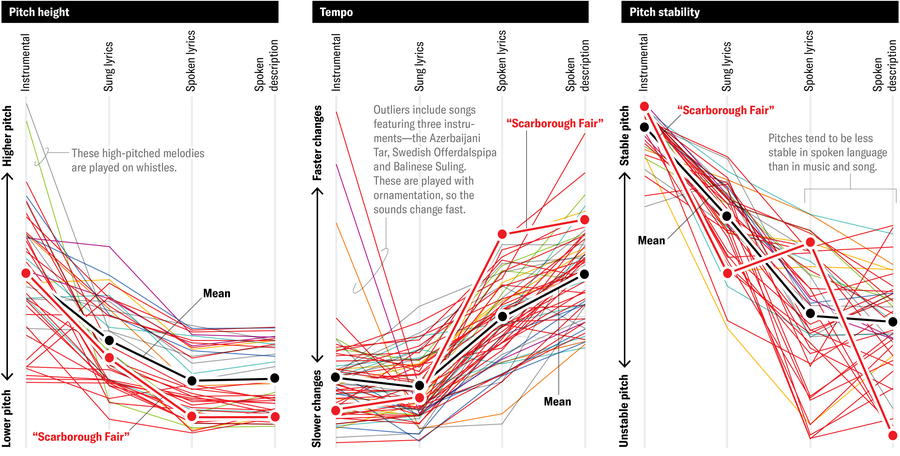

儘管存在這種差異,研究人員還是發現了三個世界範圍內的趨勢:歌曲往往比語言慢,音調更高且略微穩定。這些一致的差異表明,唱歌不僅僅是語言的副產品,但它為何進化仍然未知。紐西蘭奧克蘭大學的音樂學家、合著者帕特里克·薩維奇說,也許它的發展是為了團結人們,這是一種稱為社交聯絡假說的觀點。“更慢、更規則和更可預測的旋律可能使我們能夠同步和協調,”他說,“並透過這種方式,將我們團結在一起,這是語言無法做到的。”

歌曲分解

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

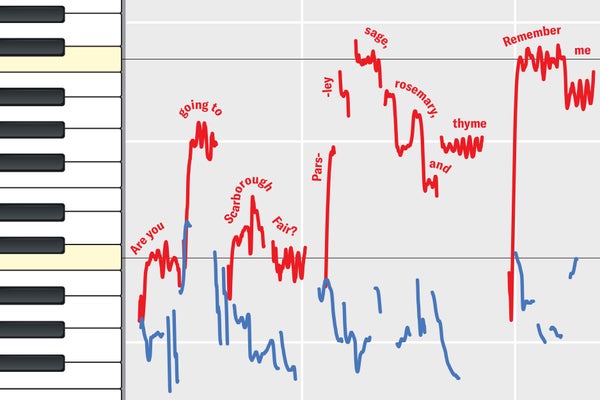

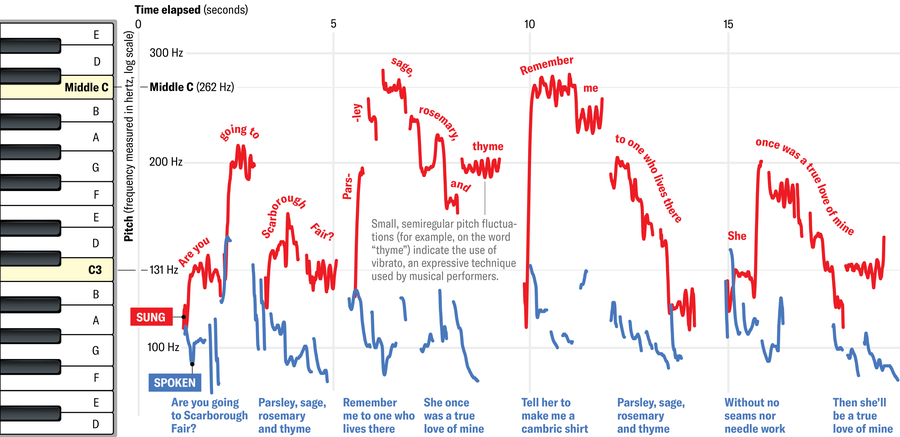

該圖表可視化了帕特里克·薩維奇(一位研究作者和參與者)演唱和朗讀的英國民歌《斯卡伯勒集市》的兩個錄音。歌曲的展開速度大約是朗讀版本的一半,並且其音高通常更高。它們也更穩定,以固定的音符為中心,但增加了富有表現力的音高波動,例如勺音和顫音。相比之下,朗讀的表演永遠不會在一個音高上停留太久。

鄧肯·吉爾和米里亞姆·奎克,來自Loud Numbers

不同的歌曲,相似的模式

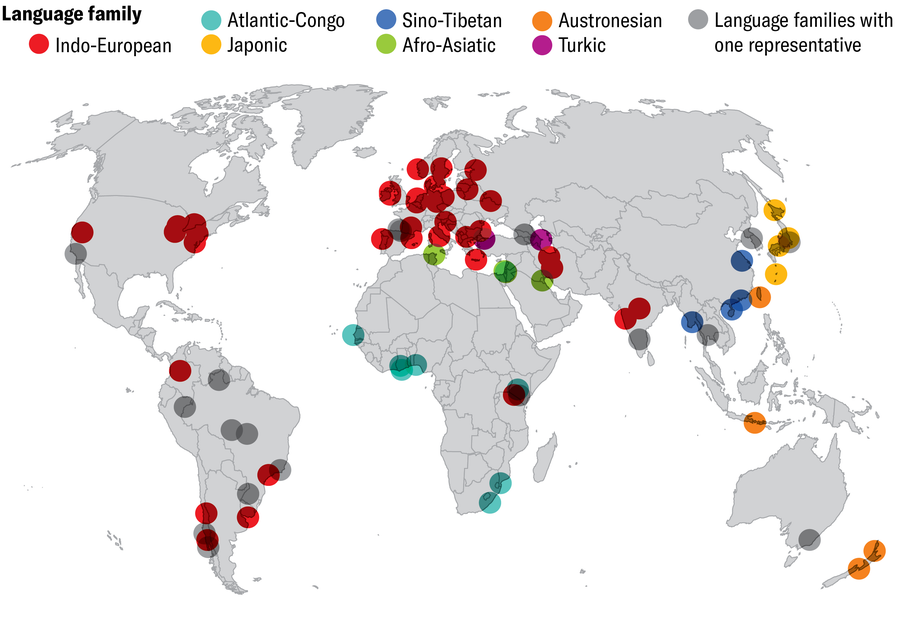

研究人員分析了75位合作者用55種語言說話的300個錄音。每個人都唱了一首傳統歌曲,背誦了歌詞,演奏了其旋律的器樂版本,然後描述了其含義。作者展示了當一個人從器樂音樂到唱歌再到說話時,音高、節奏和音高穩定性如何變化,並且他們發現了跨文化的共性。

鄧肯·吉爾和米里亞姆·奎克,來自Loud Numbers;來源:“在全球範圍內,歌曲和器樂旋律比語言更慢、更高,並且使用更穩定的音高:註冊報告”,作者:尾崎裕人等,在科學進展,第10卷;2024年5月15日(資料)