一項新的研究表明,一顆“休眠”恆星的爆炸正在揭示這些恆星爆發是如何演化的。

一個天文學家團隊發現了在所謂的經典新星(或白矮星的最終爆炸,即一顆耗盡核燃料的恆星的行星大小的遺蹟)之前出現的額外微型爆發的證據。他們的資料為新星休眠假說提供了首個直接證據,該理論認為這類恆星的演化是週期性的。

這顆名為 V1213 Cen 或 2009 年半人馬座新星的新星在 2009 年爆發,但華沙大學的天文學家自 2003 年以來一直在監測其源恆星。透過收集恆星爆發前後幾年的資料,研究人員得以研究這種型別的新星的演化。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

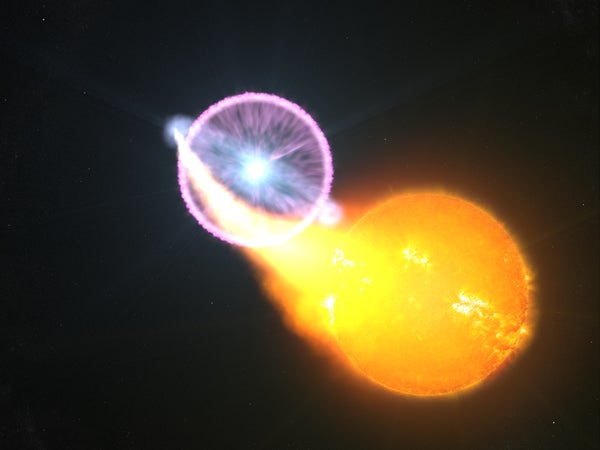

像 2009 年半人馬座新星這樣的經典新星發生在雙星系統中,或者說兩個恆星圍繞一個共同的質心旋轉的系統中。一顆白矮星和另一顆小恆星圍繞一個共同的質心旋轉,而白矮星則從其伴星那裡吸走物質。來自第二顆恆星的氫在白矮星的表面積聚,在那裡聚變導致大爆炸。與強大得多的超新星爆炸不同,超新星爆炸標誌著恆星的死亡,新星爆發並不一定會摧毀它們的恆星母體。[瞭解你的新星:恆星爆炸解釋(資訊圖)]

“這些是星系中最亮和最頻繁的恆星爆發,它們通常肉眼可見,”該研究的主要作者 Przemek Mróz 說,該研究的詳細資訊線上發表在8 月 17 日出版的《自然》雜誌上。

在 2009 年半人馬座新星大爆發之前幾年觀察到的小規模爆炸被稱為矮新星。這些爆炸不是在白矮星表面發生,而是在吸積盤中發生,吸積盤是白矮星從其伴星那裡吸走的旋轉的恆星物質雲,Mróz 說。但新星爆發的時間仍然是不可預測的。

Mróz 和同事透過建立一個光變曲線,或顯示一顆變星在一段時間內發出的光量的變化的圖表,研究了矮新星爆發。光變曲線提供了雙星不斷變化的質量轉移率的線索,或者說一顆恆星從另一顆恆星吸走物質的速率。“當恆星之間的質量轉移率不穩定時,就會出現矮新星爆發,因此光變曲線中的每個小凸起都是由一部分物質落到表面產生的,”他解釋說。

研究人員說,他們的研究結果為經典新星爆發之前、期間和之後的質量轉移率變化提供了首個直接證據。瞭解質量轉移率的變化可以幫助天文學家預測新星何時可能爆發,他們補充說。

觀測結果還為科學家所謂的“新星休眠假說”提供了有力的證據,該假說認為,爆炸後的質量轉移率會增加,然後在一百萬年的時間裡顯著下降。然後,根據該理論,恆星進入休眠階段。

這些事件形成一個迴圈,最終導致另一次新星爆炸,該理論認為。

“如果沒有光學引力透鏡實驗 (OGLE) 的長期觀測,這項發現是不可能實現的,”Mróz 說,該實驗是華沙大學的一個觀測專案,自 1992 年以來一直在對宇宙進行調查。

版權所有 2016 年SPACE.com,一家 Purch 公司。保留所有權利。未經允許,不得釋出、廣播、改寫或重新分發此材料。