2014 年秋季的一個寧靜的下午,正當樹葉從綠色變成金色時,塔貝莎·博亞吉安訪問了我們在賓夕法尼亞州立大學的天文學系,分享一項非同尋常的發現。那片處於轉型邊緣的風景,成為了我們職業生涯轉折點的一次會議的恰當背景。當時是耶魯大學博士後學者的博亞吉安,標記了一顆由 NASA 的行星獵手開普勒太空望遠鏡監測的恆星發出的無法解釋的光線波動。這些波動看起來完全不像行星從恆星和望遠鏡之間經過時引起的波動。她已經排除了其他可能的罪魁禍首,包括開普勒硬體中的故障,並且正在尋找新的想法。我們中的一位(賴特)提出了一個非常非正統的想法:也許亮度波動是由外星技術引起的。

在 20 世紀 60 年代,物理學家弗里曼·戴森假設,先進的、能源需求旺盛的文明可能會用太陽能收集器(後來稱為戴森球體)包圍它們的母恆星,以吸收幾乎所有恆星的光線。這顆正在衰落的恆星是否是第一個證據,表明其他宇宙文明不僅僅是科幻小說?這個離奇的想法是最後的假設,但在當時,我們無法排除它。

這顆讓博亞吉安感到困惑的恆星——現在正式被稱為博亞吉安星,俗稱塔比星——吸引了天文學家和公眾的目光。與所有偉大的謎團一樣,它也產生了看似無限多的可能解決方案——但沒有一個能完全解釋這些奇怪的觀測結果。無論是什麼原因造成的,都可能超出了已知天文現象的範疇。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

從開普勒的寶庫中挖掘出來

在開普勒於 2009 年發射之前,大多數行星獵手都執著地逐個揭示新的系外行星(繞其他恆星執行的行星),就像漁民從海里拉出一條條魚一樣。開普勒的出現就像一艘拖網漁船,一次撈起數千個新的世界。

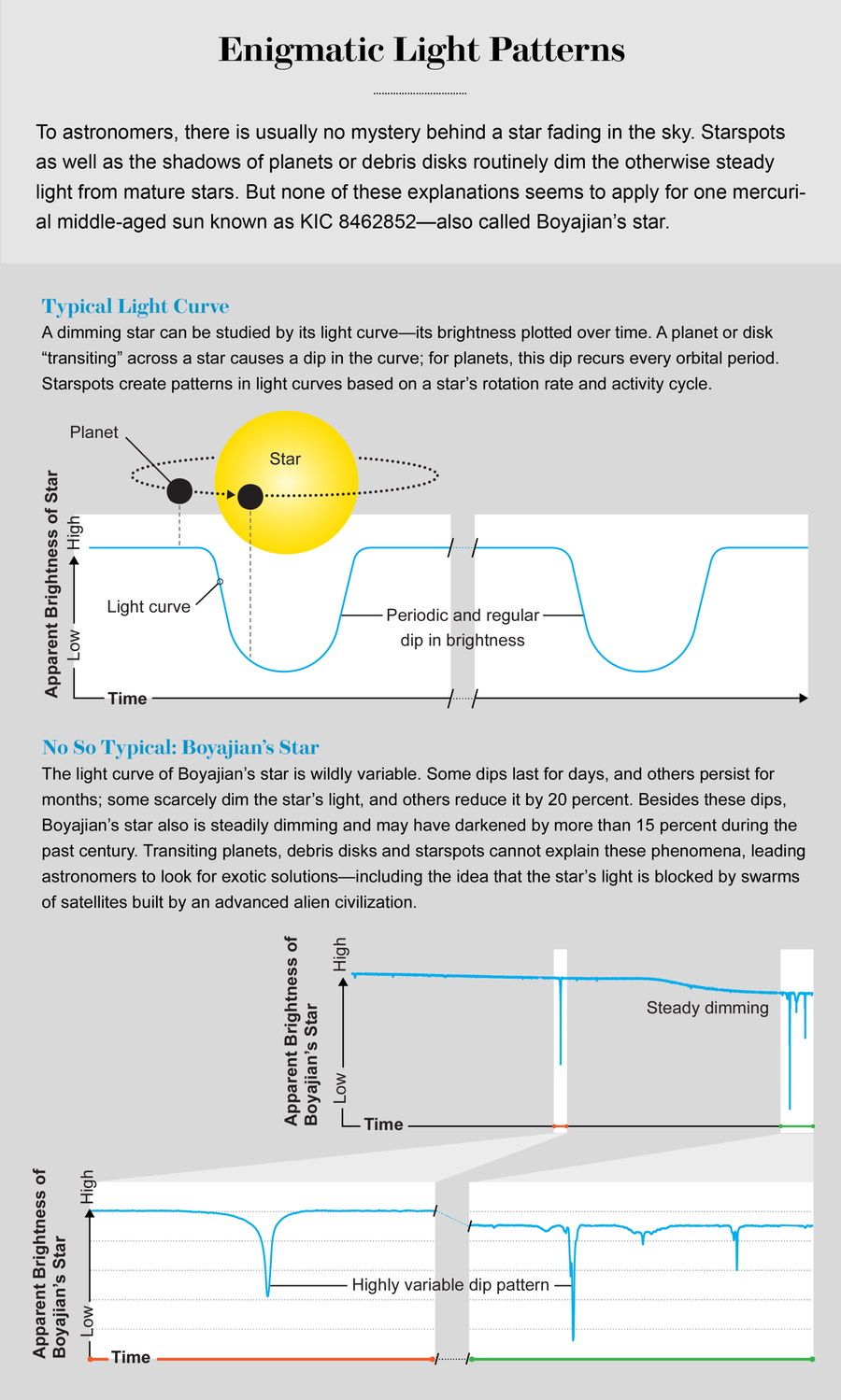

四年來,這臺望遠鏡持續觀測銀河系一小塊區域內的恆星。它在尋找行星“凌星”,即幸運對齊的世界穿過它們宿主恆星的表面,並阻擋從地球上看到的一小部分星光。隨著時間的推移繪製圖形,恆星的亮度由所謂的“光變曲線”描述。如果沒有凌星行星,曲線將類似於一條水平線。如果加入一顆凌星行星,那麼光變曲線現在將包括 U 形的下降,每次軌道天體阻擋恆星光線時,這些下降都會像時鐘一樣重複出現。下降的持續時間、時間和深度傳達了關於行星本身的資訊,例如它的大小和溫度。

在開普勒調查的 15 萬多顆恆星中,只有一顆——在開普勒輸入星表中的編號之後被稱為 KIC 8462852——顯示了一條無法解釋的光變曲線。“行星獵手”公民科學專案的成員是第一個注意到它的,當時他們搜尋開普勒的資料,尋找被專業天文學家自動行星搜尋演算法忽略的凌星世界。KIC 8462852 顯示了看似隨機的類似凌星的星光下降,有些持續幾個小時,另一些持續幾天或幾周。有時恆星的光線變暗約 1%(這是最大的凌星系外行星的特徵),但其他時候則驟降高達 20% [見下圖]。任何可以想象的行星系統都無法產生如此極端和可變的光變曲線。

這些公民科學家感到困惑,他們通知了博亞吉安,她是負責“行星獵手”專案團隊的成員。2016 年,他們在同行評審的期刊文章中向世界介紹了這顆恆星及其謎團,文章的副標題是“通量在哪裡?”(博亞吉安稱 KIC 8462852 為“WTF 星”)。

多方面的奇怪之處

博亞吉安星還有更多令人驚訝的地方。在 WTF 論文發表後,路易斯安那州立大學的天文學家布拉德利·謝弗根據檔案資料聲稱,博亞吉安星在過去一個世紀裡變暗了 15% 以上。

這一說法是有爭議的,因為如此長達數十年的變暗似乎幾乎不可能。恆星在誕生後的數十億年裡都保持幾乎相同的亮度,只有在臨終前才會發生快速變化。這些“快速”變化發生在數百萬年(而不是數十億年)的時間尺度上,並且伴隨著博亞吉安星所缺乏的明顯標記。根據所有其他測量結果,它是一顆不起眼的中年恆星。沒有證據表明它是一顆變星,以有規律的節拍脈動。也沒有跡象表明它正在從一顆伴星吸積物質,沒有異常磁活動的跡象,也沒有理由認為它可能還年輕並且仍在形成中——所有這些現象都可能迅速改變它的亮度。事實上,除了它的異常變暗之外,這顆恆星看起來完全普通。

圖片來源:蒂芙尼·法蘭特-岡薩雷斯;來源:“KIC 8462852 在整個開普勒任務中都在變暗”,本傑明·T·蒙特和約書亞·D·西蒙著,載於天體物理學雜誌快報,第 830 卷,第 2 期,文章編號 L39;2016 年 10 月 20 日

然而,當天文家本傑明·T·蒙特和約書亞·D·西蒙用最初的、不太為人所知的開普勒校準資料進行檢查時,謝弗的說法得到了證實。他們發現博亞吉安星在為期四年的開普勒任務中變暗了 3%,這種影響與較短期的下降一樣非同尋常。

我們現在必須解釋與博亞吉安星相關的兩個令人費解的現象:至少四年(可能在過去一個世紀裡)的緩慢變暗,以及持續數天或數週的深度不規則下降。雖然天文學家更希望對兩者都做出單一解釋,但每個現象本身都難以解釋,並且當與其他現象一起考慮時,更難解釋。

許多答案,但沒有一個有說服力

在這裡,我們考慮一些最常被提出的情景來解釋博亞吉安星的奇異觀測結果。我們將根據每種情景對觀測結果的解釋程度來判斷,並對該理論正確的可能性提供我們的主觀評估。

塵埃和氣體盤

博亞吉安星的不規則下降和長期變暗確實在其他地方也可見——在行星仍在形成的非常年輕的恆星周圍。這些恆星被恆星光線加熱的星周盤帶環繞,這些星周盤在形成行星時會形成團塊、環和扭曲。在邊緣看到的星盤中,這些特徵可以短暫地使恆星的光線變暗,而搖擺不定的星周盤可以在數十年和數百年內阻擋越來越多的恆星光線。

這顆恆星是中年恆星,而不是年輕恆星,而且顯然沒有星盤。星盤會像任何溫暖的東西一樣,以額外的紅外輻射形式輻射熱量,但博亞吉安星沒有顯示出這種過量。可能是塵埃和氣體存在於圍繞恆星蔓延的非常薄的環中,因此該環阻擋了我們視線方向的星光,而不會產生太多的紅外過量。從未在中年恆星(如博亞吉安星)周圍觀察到過這種環。由於這種情況只能透過呼叫前所未有的現象來解釋博亞吉安星,因此我們認為它非常不可能。

彗星群

博亞吉安最初的假設是,凌星的巨型彗星群導致了恆星的變暗。畢竟,彗星大部分時間都遠離它們的恆星,並且具有高度偏心的軌道,這可以解釋變暗的不規則性。但是缺乏熱量呢?彗星在接近博亞吉安星時肯定會升溫,並在離開時迅速失去熱量。因此,只有在下降期間才能檢測到任何紅外過量。我們現在沒有檢測到紅外過量,但如果幾年前導致下降的彗星現在離恆星很遠,很冷並且沒有散發出可檢測到的熱量,那麼這種缺失是有道理的。即便如此,任何也可能導致神秘的長期變暗的彗星群都必須非常大,不可避免地會產生紅外過量,如上所述,這是缺失的。

因此,我們的結論是,彗星解釋對於下降是合理的,而對於長期變暗則非常不可能。不過,合理的推論是,如果彗星沒有導致長期變暗,那麼它們可能也沒有導致下降。

星際介質或太陽系中的雲

星際空間散佈著氣體和塵埃,會減少星光。也許一片介於中間的雲或緻密的物質片阻擋了不斷變化的光線比例,因為開普勒的視線在望遠鏡繞太陽執行期間穿過它的不同部分。這樣的雲可能具有密度梯度,會在很長的時間尺度上使博亞吉安星變暗,並且還有可能導致極端短期下降的小物質結。

美國海軍天文臺的瓦萊裡·馬卡羅夫和他的同事阿列克謝·戈爾丁的工作在一定程度上支援了這一假設。他們認為,一些歸因於博亞吉安星的較小光線下降實際上是開普勒視場中較暗的相鄰恆星的深度亮度下降,可能是由星際空間中微小而密集的雲或彗星群引起的。我們主觀地認為這個假設是合理的。

一個相關的假設表明,遮蔽雲可能位於我們太陽系的外圍。在那種情況下,開普勒繞太陽執行的軌道將使該航天器的視線每年穿過這樣一片雲,但我們沒有看到博亞吉安星的下降有年度重複性。此外,目前沒有理由認為存在這樣的雲。雖然人們可以想象一塊由冰和蒸汽組成的雲從離太陽更遠的類冥王星天體上的間歇泉中升起,但在行星科學家權衡這個假設之前,我們認為它可能是可以想象的,但不太可能。

恆星固有的變化

當恆星開始耗盡其核心的燃料供應時,亮度確實會發生變化。但這發生在數百萬年的時間尺度上,而不是數百年或數天,並且發生在恆星生命的末期,而不是中期。在我們的太陽上經常看到的自然現象,如太陽黑子和耀斑,會在較短的時間尺度上改變恆星的亮度。如果博亞吉安星的內部物理過程固有的亮度變化可以解釋不規則的下降和長期變暗,我們可能不需要呼叫額外的軌道物質。

最近,伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的穆罕默德·謝赫和他的同事們統計分析了短期下降的時間、深度和持續時間,發現它們的分佈符合“冪律”,這是連續相變的特徵(例如磁鐵在外部磁場存在下重新排列自身)。他們認為,這種分佈可能暗示博亞吉安星的下降是由它處於內部轉變的邊緣引起的,例如其磁場的全域性翻轉。

但是,像博亞吉安星這樣的恆星從未表現出過這種活動。事實上,這顆恆星似乎太熱了,無法擁有產生較冷恆星(如我們的太陽)內部磁效應的那種恆星發電機。最成問題的是,恆星磁場無法產生我們看到的長期變暗。

哥倫比亞大學天文學家布賴恩·梅茨格和他在那裡以及加州大學伯克利分校的同事們,詳細闡述了一個更可行的解釋,即一顆行星或褐矮星與博亞吉安星發生了碰撞。碰撞會導致恆星暫時變亮——而我們看到的長期變暗將是恆星恢復正常亮度。這種情況自然無法解釋不規則的下降或蒙特和西蒙在開普勒校準資料中看到的變暗的詳細形狀,但未來的研究可能會解決這些問題。

由於這些原因,我們對合並情景的結論是有些合理,而對於其他呼叫固有亮度變化的解釋則非常不可能。

黑洞

公眾提出的一個常見想法是,一個恆星質量的黑洞在博亞吉安星周圍的近距離軌道上執行可能會阻擋恆星的光線。然而,這個假設在三個方面失敗了。首先,由於這樣的黑洞會在天空中來回拉動恆星,它會產生一個容易檢測到的擺動——博亞吉安的團隊尋找過但沒有檢測到的擺動。其次,恆星質量的黑洞在尺寸上遠小於恆星,因此其中一個黑洞只會阻擋恆星光線中極小的一部分。事實上,黑洞強烈的引力場會適得其反地放大背景恆星的大部分光線,而不是完全阻擋它。第三,當黑洞吞噬氣體和塵埃時,它會將落入的物質加熱到如此高的程度,以至於它會在所有波長上發出明亮的光芒。如果在我們和博亞吉安星之間真的有一個黑洞,我們預計會看到變亮,而不是變暗,而我們肯定沒有看到變亮。所以,沒有黑洞,對吧?

嗯,不完全是。一個可能的解決方案涉及一個遙遠的、自由漂浮的黑洞,漂浮在博亞吉安星和我們之間。想象一下,這樣一個黑洞被一個寬闊而冷的物質盤環繞——就像土星環,但比我們整個太陽系都大——並且這個盤擁有一個幾乎透明的外部區域和一個更密集的內部區域。這樣一個盤可能會導致博亞吉安星的長期變暗,因為它的幾乎不可見的外部區域,然後是其密集的內部區域,在過去 100 年中漂移穿過我們的視線。恆星的不規則下降可能是由凌星盤中的環、間隙和其他子結構投下的陰影。這樣一個黑洞(及其假設的盤)將逃脫博亞吉安的高解析度成像努力,因為它本身不會發光。

由於我們缺乏觀測證據表明黑洞擁有寒冷、廣闊的盤,因此這種情況可能看起來有點牽強。但理論家預測,這種盤是超新星的副產品,超新星可以產生恆星質量的黑洞。此外,統計估計確實表明,這樣一個黑洞可能在開普勒四年調查期間,至少從開普勒監測的 15 萬顆恆星中的一顆前面經過。我們主觀地認為這個理論有些合理。

外星巨型結構

在檢查了博亞吉安星奇異行為的許多自然解釋,並發現它們不足後,我們現在可以考慮最聳人聽聞的可能性——外星巨型結構,類似於戴森半個多世紀前描述的那樣。

想象一下,一個外星文明建造了大量的能量收集面板,並且這些面板具有各種尺寸和圍繞恆星執行的軌道。較小面板群的綜合效應是,它們像半透明螢幕一樣阻擋了恆星的部分光線。

當更密集的面板群進入和離開我們的視線時,我們可能會看到從幾小時到幾百年的尺度上的亮度變化。正如天文學家盧克·F·A·阿諾德在十多年前首次指出的那樣,特別大的面板或成隊飛行的面板組——甚至可能比恆星本身更大——會因其幾何形狀在凌星時引起巨大的、離散的下降。

與星周盤假說一樣,缺乏紅外輻射是一個問題。即使是外星巨型結構也必須遵守基本物理學,因此它們攔截的任何來自星光的能量最終都必須以熱的形式輻射出去。無論它們的技術多麼高效,這個要求都成立。能量不會被摧毀,所以如果它們收集了很多能量,從長遠來看,它們也必須擺脫很多能量。

仍然有辦法使這個假設成立:巨型結構群可能會將收集的能量以無線電或雷射訊號而不是熱的形式輻射出去;它可能不會形成球形群,而是一個與我們的視線精確對齊的環;它可能會使用超出我們物理學理解的技術,這種技術根本不發熱。由於無數的未知數,這個假設非常難以檢驗。

如果所有自然假說都被排除,外星巨型結構假說就必須被認真考慮。或者,如果我們探測到明顯的人工無線電訊號從博亞吉安星附近發出——我們已經開始使用西弗吉尼亞州的綠岸望遠鏡與博亞吉安一起進行搜尋——這將為它找到支援。目前,我們對解釋博亞吉安星的最聳人聽聞的假設的結論是,它的合理性尚不清楚:我們只是不瞭解足夠的資訊,無法對假設的外星生命的行為做出定性的可能性評估。

未知但光明的未來

這使我們在試圖理解博亞吉安星方面處於什麼位置?

我們可以排除任何需要過量紅外能量的解釋,因為沒有觀察到紅外能量過量。我們也可以拒絕需要許多小機率事件或呼叫我們從未見過的物理學或物體的場景——至少在所有其他選項都被排除之前。

前進的最佳途徑是更多的事實調查。博亞吉安現在是路易斯安那州立大學的助理教授,她利用公眾對這顆恆星的迷戀,成功地發起了一項眾籌活動,為我們在拉斯昆布雷斯天文臺全球望遠鏡網路上購買了時間。2017 年 5 月 20 日,這種額外的監測得到了回報,當時恆星的亮度再次開始下降,這次下降到比平時亮度低近 3%。世界各地的天文學家自願貢獻勞動力和望遠鏡時間來監測整個電磁頻譜中的恆星,使我們能夠獲得在開普勒任務觀測到的下降期間我們缺乏的光譜資訊。我們希望這些資料將幫助我們排除這裡的一些情景,並可能產生新的假設來解釋它們。

其他天文學家正在尋找更多關於恆星亮度的檔案測量資料,以更多地瞭解其長期變暗。瞭解變暗的時間尺度將進一步限制關於恆星奇怪光變曲線的理論,並提高我們尋找更多觀測線索的知識。

我們也在等待對博亞吉安星距離的更好測量——這將由歐洲航天局的蓋亞任務提供——這應該有助於消除一些假設。如果這顆恆星比 1300 光年更近,那麼來自星際介質中氣體和塵埃的消光就無法解釋當前的變暗程度。相反,如果距離約為 1500 光年(目前最好的估計),那麼長期變暗可能是由於視線方向上偶然的介質塵埃模式。但是,如果這顆恆星比這遠得多,那麼它就比以前認為的要亮得多——那麼變暗可能是梅茨格團隊提出的合併後恢復正常。

除非並且直到更多資訊涓涓細流般湧入,否則我們對博亞吉安星的推測僅受我們的想象力和健康的物理學知識的限制。就像自然界中最好的謎題一樣,揭開這顆神秘恆星背後真相的旅程遠未結束。