1964年2月,在厄瓜多瓜亞基爾,一位曾在梅奧診所接受培訓的外科醫生羅伯託·吉爾伯特·伊利扎爾德在他實驗室開發的一項激進手術中找到了理想的候選人。胡里奧·盧納是一名28歲的海員,他在一次手榴彈爆炸中失去了右手。吉爾伯特·伊利扎爾德受到美國成功移植屍體腎臟的啟發,計劃用捐獻者的肢體替換盧納缺失的手臂。

吉爾伯特·伊利扎爾德和他的團隊花了九個小時準備盧納受傷的肢體,然後熟練地將他的骨骼、肌腱、血管、肌肉和皮膚與一名因胃潰瘍出血而死亡的工人的前臂連線起來。利用最近開發的顯微外科技術,該團隊縫合了精細的管狀束膜,即神經周圍的鞘,他們希望這些鞘能夠引導感覺和運動神經從盧納受傷的前臂中萌發出來,並在隨後的幾個月內重新支配新的手。

團隊精疲力盡地緊張地注視著手術夾被鬆開,盧納的血液灌注到他蒼白的新手中,賦予了它生命。祝賀的電話從遠方傳來。新聞登上了《紐約時報》:“死人的手被移植了。” 這隻手成為繼腎臟和角膜之後,首批被移植的人體器官之一。這是一個冒險的嘗試。“昨天接受詢問的幾位專家一致認為,最終成功的機率微乎其微,”《泰晤士報》報道。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

第一個星期看起來懷疑論者可能是錯的。當盧納收縮前臂肌肉時,新手的肌腱彎曲了手指。醫生給盧納服用了一種早期的免疫抑制劑硫唑嘌呤,以阻止他的身體排斥外來肢體。但在第二個星期,免疫抑制劑明顯不夠。當出現壞疽跡象時,盧納被空運到波士頓,在那裡,挽救手部的最後努力失敗了。移植後二十三天,他再次成為截肢者。

醫學界對吉爾伯特·伊利扎爾德的這一冒險手術既讚揚又譴責。批評者稱該手術不道德、危險且不必要,因為它不是拯救盧納生命所必需的——一些專家至今仍堅持這種對手部移植的立場。又過了三十年,手部移植才再次受到關注。

在這些年裡,外科技術不斷發展,更有效的免疫抑制劑(環孢素,其次是雷帕黴素和他克莫司)的開發使得某些實體器官——腎臟、肝臟、心臟——的移植幾乎成為常規。到 1990 年代,這些強大的藥理製劑的成功提高了人們對預防由多種組織型別——肌肉、皮膚、骨骼、神經和血管組織——組成的移植排斥反應的希望。複合組織同種異體移植領域由此誕生。1998 年,法國的一個團隊進行了歷史上第二次手部移植,不久之後,肯塔基州路易斯維爾猶太醫院的一個小組也進行了手部移植。接受者馬修·斯科特將很快慶祝他成功移植 22 週年。

然而,手部移植仍然是實驗性的,在某些圈子裡也存在爭議。這項手術在全球僅進行了 100 次左右。與其他器官移植不同,手部移植不會挽救生命。接受者要接受一次大手術,然後是漫長的恢復和強化康復。他們面臨著終生服用免疫抑制藥物的方案,這些藥物對內臟器官有害,並可能增加患某些癌症、感染和其他疾病的風險。接受移植十二年後,大衛·薩維奇(我稍後會詳細介紹他)死於一種可能與免疫抑制有關的癌症。

那麼為什麼不直接使用假肢呢?當我問移植接受者埃裡克·洪杜斯基這個問題時,他的回答很簡單:“這是一個雙手的世界。” 洪杜斯基的觀察捕捉到了其他手部移植接受者的感受,他們也表達了對假肢的不滿以及再次感到完整的強烈願望。假肢仍然是不靈敏的工具;你不能用它們來感受蜘蛛網的輕拂,或者鍵盤上標記“F”和“J”的小凸點,或者一杯咖啡中微小的溫度變化。可悲的是,埃裡克感染了葡萄球菌,導致他在移植九年後被截肢。他勉強使用假肢,只在騎摩托車時使用。

假肢也有其自身的挑戰。儘管技術取得了重大進步,但仍有很高比例的截肢者選擇放棄上肢假肢。我們在路易斯維爾的長期合作者克里斯蒂娜·考夫曼指出,總體而言,手部移植的手術結果記錄——以及預防排斥反應——仍然令人印象深刻,大約 80% 的接受者至少保留手部五年。隨著免疫相容性供體和受體匹配技術的改進,這一比例預計將增加,接受者的數量也將隨之增加。因此,成功的移植不再僅僅是存活下來不被排斥的移植。相反,成功越來越基於接受者在多大程度上發展出對手部的功能性使用。而這正是腦科學發揮作用的地方。

截肢與大腦

我對大腦如何控制手部的興趣很早就開始了,這源於我母親因多發性硬化症而難以完成日常任務的經歷,這是一種疾病,患者自身的免疫系統會破壞大腦和脊髓中神經元周圍的脂肪髓鞘。她失去手功能、平衡、肌肉無力和痙攣仍然是生動的記憶,並推動了我探索大腦如何控制手部的過程。我們的大腦為規劃和控制手部動作投入了大量的實際空間。20 多年來,我的實驗室一直在探索這片領域。我們利用功能性磁共振成像 (fMRI) 研究手部運動的神經機制,這項技術使我們能夠透過跟蹤與區域性神經活動變化相關的區域性血流和氧合水平波動,無創地評估大腦功能。

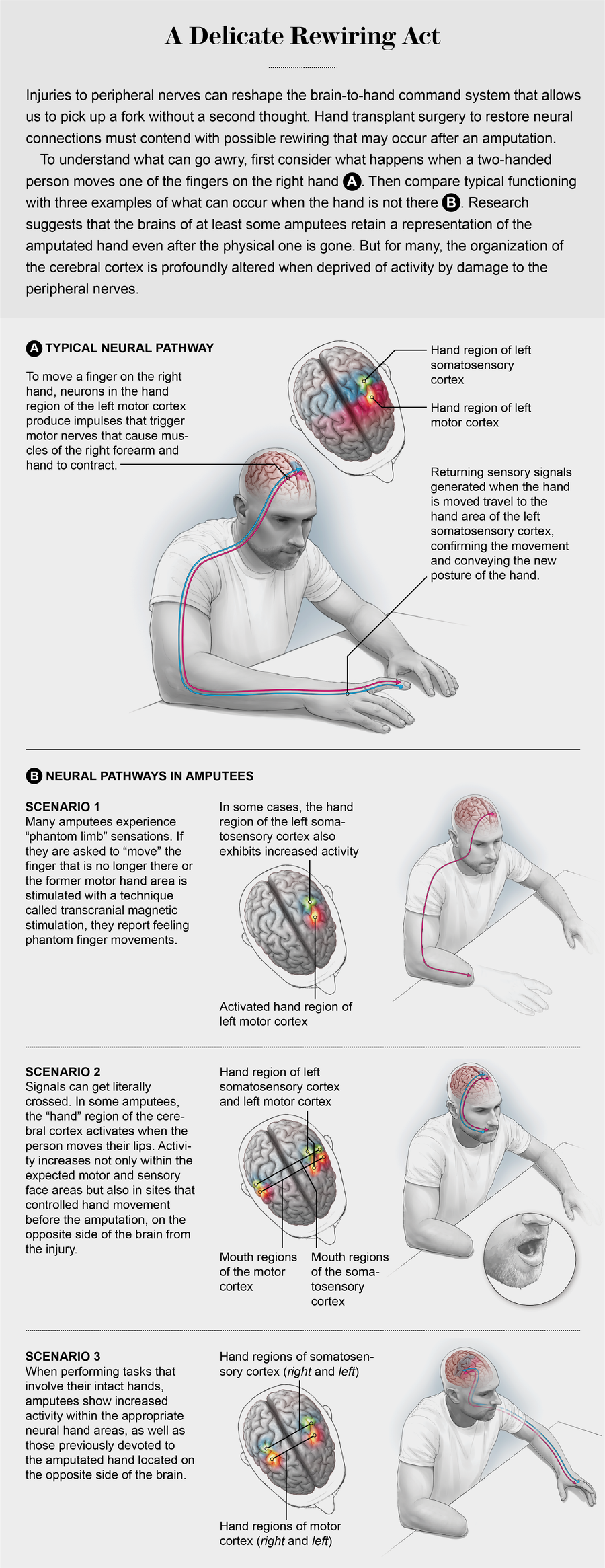

在實踐層面上,以下是 fMRI 的工作原理:假設您自願參加一個常見的(且非常無聊的)fMRI 實驗,該實驗包括交替敲擊手指和休息時段。當移動您右側的手指時,您左側運動皮層手部區域(每個大腦半球控制身體對側的運動和處理感覺)中的一組專門的神經元會產生下行衝動,稱為動作電位。這些訊號透過大腦的皮層下結構並向下傳遞到脊髓,然後觸發周圍運動神經,導致您右前臂和手的相應肌肉收縮。您皮膚、肌腱和關節中的特殊感受器受到手指運動的刺激,並透過周圍感覺神經向脊髓傳送反饋訊號。在那裡,上行衝動透過皮層下結構傳遞到您左側軀體感覺皮層手部區域中的特定神經元池,該區域處理傳入的感覺訊號。

所有這些活動都會消耗能量。在幾分之一秒內,微小的毛細血管擴張,並用過量的富氧血液(血紅蛋白)飽和大腦中更活躍的區域。伴隨神經活動的區域性血氧濃度變化會影響 fMRI 的磁場。在沒有氧氣結合的情況下,血紅蛋白會強烈地被磁場吸引,處於所謂的順磁狀態,而含氧血紅蛋白則被微弱地排斥(反磁狀態)。這些效應可以作為與神經活動相關的血氧水平依賴訊號捕獲。在小指敲擊實驗中,您左側運動和感覺皮層的手部區域在掃描器控制檯上發出活動光芒。

fMRI 甚至可以檢測到一些手部已被截肢的人的大腦活動。許多截肢者會體驗到強烈的“幻肢”錯覺,即感覺截肢的肢體仍然存在。如果研究人員要求截肢者移動他們的幻肢手指,fMRI 會檢測到以前手部區域的活動增加。這些發現表明,至少一些截肢者的大腦在身體上的手消失後仍然保留了截肢手的表徵——儘管事實並非如此簡單。

對動物進行的數十年基礎神經科學研究表明,當大腦皮層被剝奪來自肢體的常規活動時——周圍神經損傷的結果——大腦皮層的組織會發生深刻的變化。也就是說,皮層中感覺和運動功能的圖譜取決於刺激。至少在某種程度上,人類似乎也是如此。當截肢者用他們剩下的手執行任務時,他們會在以前專門用於現在缺失的手的感覺和運動皮層區域表現出活動增加。這種以前手部區域的參與除了那些專門用於健康手部的區域內的典型活動之外還會發生。同樣,一些腦成像研究表明,嘴唇的運動也可能增加截肢者以前手部區域的活動。

這就是手部移植對腦科學家來說非常有趣的地方。成熟的人腦是否在截肢多年甚至數十年後,在以前專門用於截肢手的區域中保留了足夠的可塑性來控制移植的手?這個問題的答案可能對理解身體、脊髓甚至大腦本身受傷後功能恢復的潛力具有廣泛的意義。

大腦恢復

當大衛·薩維奇和他的妻子凱倫在他在路易斯維爾猶太醫院進行手部移植手術僅僅四個月後,前往我當時位於俄勒岡大學的實驗室時,我開始探索這個問題。如果要測試移植後恢復的界限,大衛的案例就是其中之一。年輕時,他在一次車間事故中失去了右手,在移植前,他已經作為截肢者生活了近 35 年。當我們交談時,大衛拉開固定他可拆卸夾板的尼龍搭扣帶,漫不經心地開始張開和合上他的新手。當他看到我臉上震驚的表情時,他笑了笑,抓住我的筆,在我的筆記本上寫下了他的名字。誰是教授,誰是學生,立刻就明白了。

圖片來源:大衛·切尼

在深入探討大衛令人興奮的結果之前,我們需要簡要討論一下您手和手臂中的周圍神經的工作原理。與大腦或脊髓不同,周圍神經在受傷時能夠再生。它們再生速度也很快——速度驚人地快,高達每天兩毫米。一位熟練的顯微外科醫生會透過仔細分離包含各個神經分支的束膜,然後將其精細地縫合到供體手中匹配的束膜,為患者的再生做好準備。這些束膜包圍著大量的微觀軸突——從單個神經元細胞體伸出的細長突起——很像圍繞著您在建築工地可能看到的多色電話線的導管。一旦透過手術連線,束膜會將萌發的運動軸突引導至手部肌肉,在那裡它們形成神經肌肉接頭。同樣,將感覺訊號傳送到大腦的軸突被引導至皮膚、肌腱和關節。在那裡,感覺神經產生對壓力、振動和溫度變化敏感的特殊感受器。周圍神經重新生長並重新加入感覺網路的過程稱為再神經支配。

但即使是天賦異稟的顯微外科醫生也對手部供體中單個周圍神經軸突的實際終止位置控制有限。結果是,隨後的再神經支配錯誤給手功能的恢復帶來了挑戰。在大衛的前臂中,再生的感覺神經已經緩慢地穿過修復的束膜。一路上,一些軸突偏離方向,支配了他新手的掌心皮膚區域,形成了許多分支,末端帶有微小的感覺感受器。我們知道這一點,因為在他康復的早期,大衛能夠檢測到並定位拇指根部沿線的輕微觸控,儘管他手部的其餘部分仍然缺乏感覺。我不禁覺得這真是太了不起了。他的大腦正在接收來自周圍神經的輸入,這些神經上次攜帶感覺訊號還是在三十多年前的手中。這些衝動來自最近才在一個完全不同的手中安營紮寨的特殊感受器。

再神經支配錯誤是大衛面臨的問題,但他的大腦仍然找到了補償方法。前臂中曾經接收來自皮膚區域(例如,位於他出生拇指根部)輸入的某個感覺神經現在可能攜帶來自移植手掌上完全不同位置的訊號。儘管如此,在很短的時間內,大衛的大腦仍然學會了正確解釋它接收到的新輸入;如果我探測他的手掌,他會感覺到這種感覺來自那裡,而不是來自他的拇指。這些知覺有幾毫米的偏差,但考慮到直到最近大衛在三十多年裡都沒有右手,這仍然非常了不起。大腦究竟是如何解決這個難題的仍然不清楚。我們的工作假設是,透過重複配對視覺和觸覺反饋——在使用手時同時看到和觸控——大腦機制學會糾正再神經支配錯誤。

裡克爾曼移植的手的靈巧運動讓他毫不費力地扣上襯衫的紐扣。圖片來源:林登·弗倫奇

當我在 fMRI 掃描期間輕輕刷大衛移植的手掌時,彷彿一直在耐心等待機會再次處理來自手部的訊號,大衛感覺皮層的相應區域做出了強烈的反應。然而,這並不是說截肢後的重組已經完全逆轉。與其他截肢者一樣,刷大衛完好的左手手掌也會在同一區域,即右感覺皮層,引起反應。但他從未對這些感覺是來自他完好的手還是移植的手錶現出任何不確定性。

大衛最終屈服於癌症,但移植的手可以持續數十年而沒有任何明顯的後果。在手術後超過 21 年,馬修·斯科特——路易斯維爾進行的第一個案例——保留他的移植手的時間比任何其他接受過這項手術的人都長。他在 20 多歲時因煙花事故失去了他的優勢手左手,做了 13 年的截肢者。馬特在 2008 年,也就是他手術九年半後拜訪了我們。感覺早已在他整個新手中出現,表明再生的感覺神經已經完成了它們的旅程。他定位了他移植的手上所有位置的觸控;平均而言,他只比他未受傷的手略微不準確幾毫米。我們建立了一個計算機控制系統,在 fMRI 會議期間刺激他的指尖,這揭示了他感覺皮層手部區域內每個手指的獨特圖譜。

儘管我很想得出馬特感覺皮層的組織已經恢復到截肢前的組織的結論,但這種推測將是過度推斷。我們缺乏他在截肢前的大腦資料,事實是,我們所有人的大腦的精細組織都存在細微差異,這是由遺傳和不同的生活經歷造成的。我們可以安全地說,馬特的感覺皮層似乎包含了他移植的手的圖譜,該圖譜在我們觀察到的健康成人的自然變異範圍內。儘管如此,即使在移植後八年,馬特的大腦仍然顯示出他截肢的殘留證據。刺激他完好的右手也會增加以前手部區域的活動。那麼他的手功能怎麼會如此之好呢?部分答案可能涉及來自手部區域上游的其他大腦區域的貢獻,這些區域不直接參與感覺和運動功能。

諸如手指敲擊或被動體驗觸控之類的簡單任務是探測運動和感覺皮層組織結構的有用手段。然而,日常生活需要抓握和操作物體的能力。這些更復雜、以目標為導向的動作涉及大腦中與更高級別處理相關的區域,例如頂葉和前運動區。這些皮層區域使用關於物體屬性和身體定位的多感官資訊來計劃針對特定目標的運動,例如抓住杯子喝水。

肯·瓦利爾領導了我們實驗室的一個專案,該專案使用運動捕捉和 fMRI 技術來研究移植接受者唐納德·裡克爾曼的視覺引導抓握的恢復情況,唐納德·裡克爾曼在一次工業事故中失去手後,作為左手截肢者生活了 14 年。我們對前頂內皮層 (aIPC) 的作用特別感興趣——aIPC 是位於感覺手部區域正後方的一個小區域,它參與正確塑造手部形狀以符合對物體形狀、方向和大小的感知。

在接受移植後的第 26 個月和第 41 個月,唐尼,就像我們研究過的其他移植接受者一樣,在他的運動和感覺手部區域表現出持續重組的證據。毫不奇怪,他在一些基本的手功能方面也遇到了障礙。對他伸手抓握物體時以高解析度捕捉到的手部運動的詳細分析表明,在此期間,協調性得到了顯著改善。他是如何補償他的運動和感覺障礙的呢?為了找出答案,我們構建了一個特殊的裝置,使我們能夠用 fMRI 提出這個問題。當唐尼在移植後 26 個月抓握物體時,與肢體完好的人相比,他的 aIPC 和前運動皮層顯示出與抓握相關的活動水平較弱。在 41 個月時,aIPC 和前運動皮層內與抓握相關的活動模式有所增加,並且更接近對照組的活動模式。我們推測,隨著時間的推移,他用移植的手伸手和抓握的能力的提高可能與這些更高級別的區域彌補了他重組的運動和感覺區域的滯後表現有關。

唐尼和馬特在接受移植多年後繼續提高他們的感覺和運動功能,這表明與學習相關的腦部變化可能在周圍神經完全再生後很長時間內繼續為康復做出貢獻。我們當前工作的一個主要目標是建立大腦中這種經驗依賴性變化與在真實生活活動中使用手部之間的關係,這是使用無線可穿戴感測器技術測量的。這些裝置使我們能夠在參與者進行日常生活時,以高解析度觀察數天內的手部和假肢活動。

如果說周圍神經的超能力是在受傷時再生,那麼大腦的超能力就是它在刺激變化時重新配置自身的能力。兩者在身體損傷的恢復中都發揮著互補作用。雖然與手部移植接受者的合作尚處於起步階段,但已經向我們表明,即使在剝奪多年刺激後,人腦也可以對刺激的恢復做出反應。這些發現挑戰了關於成熟成人神經可塑性極限的基本概念,並可能為那些努力克服截肢和其他毀滅性身體損傷影響的人帶來希望。確實有可能恢復幾十年前失去的抓握和觸控能力。