每天傍晚,世界各地數萬億浮游動物(許多比米粒還小)都盤旋在海面以下數百英尺的地方,等待它們的訊號。科學家們長期以來認為這些微小的動物是漂流者,是被動地懸浮在海洋中的斑點,受潮汐和洋流的異想天開所驅動。然而,就在太陽消失之前,成群的浮游動物開始在秘密的旅程中上升到海面。

當它們向上爬升時,其他浮游動物群也加入了進來:橈足類動物、樽海鞘、磷蝦和魚類幼蟲。大量的浮游動物在夜間停留在海面附近,但就在第一束晨光開始傾瀉在海面上時,它們已經開始向下返回深海。隨著日落和日出每 24 小時從東向西滑動——穿過太平洋,然後是印度洋、南大洋和大西洋——成群的浮游動物一次又一次地進行同樣的向上旅程,隨著日光返回而退去。

人類大多沒有意識到這種每天發生的水生運動,即晝夜垂直遷移,但它是地球上規模最大的生物日常遷徙。目前的估計表明,每天約有 100 億噸動物進行這些遠足。它們中的一些從水下 3,000 多英尺的地方上升。這是一項驚人的壯舉。對於四分之一英寸的魚類幼蟲來說,單程垂直旅行 1,000 英尺相當於人類游泳 50 多英里——只需大約一個小時。在旅途中,這些動物會穿過海洋區域,那裡的條件差異很大。在 1,000 英尺深處,水溫約為華氏 39 度——可能比海面低 20 度——壓力約為每平方英寸 460 磅,是海面壓力的 30 多倍。為什麼如此大量的微小動物每天都要進行如此艱苦的旅行呢?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

簡短的答案是為了吃東西——並避免被吃掉。白天,脆弱的浮游動物躲藏在黑暗的深處,以躲避魷魚和魚類等捕食者。當夜幕降臨時,它們會衝到海面,在夜幕的掩護下以浮游植物為食——浮游植物是生活在水面以下數百英尺處的微小的水生植物。

但這只是垂直遷移的普遍趨勢。存在各種各樣的逆流和漩渦。現在,藉助日益精密的聲納、水下自主航行器和 DNA 測序技術的進步,研究人員開始瞭解這些細節。這些細節將有助於回答一些問題,這些問題對海洋食物網、全球碳預算以及地球上生命的本質具有影響。

深海之舞

晝夜遷移的早期記錄可以追溯到第二次世界大戰,當時使用聲納掃描海洋以尋找敵方潛艇的艦船和潛艇探測到了一些奇怪的東西——海底的一部分似乎在上下移動,形成了一個反射聲納訊號的深“散射層”。該層每天波動兩次,幅度高達 3,000 英尺——這種變化似乎有悖常理。1945 年,海洋學家馬丁·約翰遜登上了一艘研究船,在 24 小時內的不同時間和深度對浮游生物進行了取樣。“從這些初步觀察來看,浮游動物與散射層之間似乎存在某種直接關聯,”約翰遜寫道。然而,關於該層是由生物組成的提議提出了比它回答的更多問題。

事實證明,回答這些問題很困難。所涉及的動物很小,它們的通道發生在黑暗中,而且深海很難進入。追蹤跳蚤大小的生物群穿過黑暗的深處比追蹤鯨魚跨越半球遷移更棘手。到 1990 年代,研究人員已經瞭解了足夠多的知識,可以將晝夜遷移描述為一團生物在一致地升降。更高解析度的聲納捕捉到了單個動物群和更細微的上下運動。然而,即使在今天,基於聲納的調查也無法區分哪些微小的動物在移動。正如約翰遜所做的那樣,對浮游動物進行取樣可以撈起生物進行識別,但這模糊了時間和位置的細微差別,而這些細微差別可能表明每種動物在其旅程中所處的位置。

儘管存在這些挑戰,但新的研究正在揭示大規模遷移的隱藏複雜性。首先,這個過程與天空中發生的事情密切相關。當太陽在極地冬季連續數週消失時,其中一些動物會根據月球週期重新調整它們的遷徙。日食可以提示它們開始向海面遊動。弗吉尼亞海洋科學研究所生物科學系主任黛博拉·斯坦伯格解釋說,生活在水下 1,000 英尺以下的浮游動物,那裡的光照強度僅為海面的 0.012%,可能會隨著過往的雲層改變到達它們那裡的微量光線而將它們的垂直位置移動多達 200 英尺。她在一次研究航行中意識到了這一點,即使海面上的光線變化對她或她的同事來說並不明顯。“從我們在船上的角度來看,航行的每一天都是陰天、灰色和細雨綿綿,”她和她的同事在 2021 年的一篇論文中指出。但是浮游動物不知何故記錄了遠在水下的光線的細微變化。

配備攝像頭和收集裝置的自主航行器可以讓他們將影像與水柱中的化學特徵配對,從而開始提供新的、動物視角的遷徙檢視。例如,加利福尼亞州蒙特雷灣水族館研究所 (MBARI) 的凱利·J·貝努瓦-伯德和特拉華大學的馬克·莫林將一艘自主水下航行器送入南加州卡塔利娜盆地水下 1,000 英尺處,以對垂直遷移的浮游動物進行聲納測量。它返回的回聲令人震驚:它們顯示浮游動物被組織成定義明確的叢集,按種類緊密聚集,並以精心定時的上升方式一起遷移。

“我們需要開始將此視為不僅僅是一個批次過程,而是一個個體和物種對物種的過程,”貝努瓦-伯德在談到垂直遷移時說。而敢於冒險的浮游動物並不是夜間通勤的唯一參與者。“很多動物都使用這種策略,”貝努瓦-伯德說。章魚、燈籠魚、管水母和其他各種深海生物也會進行夜間跋涉,以躲避自己的捕食者並尋找食物——在它們的情況下,是其他遷徙者。

移動的植物

可能不僅僅是動物進行日常垂直遷移。凱·維爾茨是德國亥姆霍茲-格斯特哈赫特中心海岸系統研究所的教授和生態系統建模師。2016 年,維爾茨和他的同事們希望描述不同浮游植物的分佈如何與不同的海洋環境相匹配。但他注意到,僅靠海水迴圈不足以將足夠的氮和磷從深處帶到海面,以養活海洋中廣闊而必不可少的浮游植物層。

幾十年來,科學家們已經知道許多種類的浮游植物可以移動——有些透過脫落脂肪或改變尺寸來改變浮力,有些透過鞭打它們的尾狀鞭毛來移動。當維爾茨更廣泛地觀察海洋的剖面時,他反覆思考這個問題:頂部充滿了陽光,但營養物質很少。底部沒有足夠的光照讓光合作用生物生存,但卻蘊藏著豐富的營養物質。因此,他想,為什麼這些植物不利用它們進化出的運動能力在兩個空間之間通勤呢?事實上,他說,“沒有其他簡單的解釋。”

根據維爾茨的估計,海洋浮游植物物種中可能有一半進行數十到 100 英尺的常規垂直遷移,將來自下方的營養物質和來自上方的太陽能穿梭運輸。這些微小的生物可能需要數小時、數天甚至數週才能完成旅程,有些生物會在途中繁殖,從而使它們的後代能夠繼續這項任務。這個想法徹底改變了科學家們對浮游植物的看法,他們通常認為浮游植物更像是一種化合物,而不是具有不同行為的單個生物。

實驗室工作不僅證實了海洋植物可以垂直移動,而且還證實了它們的行為比我們想象的更復雜。華盛頓州立大學的一個團隊設定了 6.5 英尺高的鹽水箱,裡面裝有腰鞭毛蟲浮游植物,然後將捕食性橈足類動物引入其中一個水箱。當科學家們複製典型的晝夜光照週期時,他們看到飢餓的橈足類動物進行了傳統的夜間上升和白天下降。兩個水箱中的浮游植物都做了相反的事情——在“陽光充足”的白天向上遊,在晚上向下遊,可能是為了最大限度地增加它們的光照,並最大限度地減少被夜間覓食的浮游動物吃掉的風險。

然而,令研究人員驚訝的是,他們看到塔樓中帶有橈足類動物的單細胞植物在夜間例行地比平時退得更深,在它們自己和上方的敵人之間拉開了更大的距離。沒有人知道浮游植物是如何感知它們的捕食者的行為的。但正如研究人員在《海洋生態進展系列》雜誌上發表的論文中指出的那樣,“這種新報告的行為反應……可能具有重要的生態後果。”

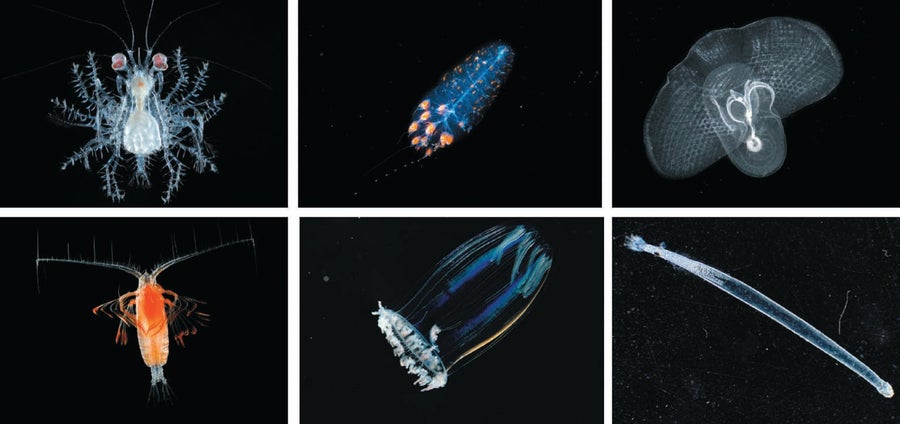

浮游動物的動物群包括各種各樣的微小動物。從左上角順時針方向:來自大西洋的被稱為巨螯幼體的蟹幼蟲;來自加那利群島的藍色和橙色浮游生物;同樣來自加那利群島的海蝴蝶;從海面到深海的所有海洋中發現的箭蟲;來自北冰洋的藍色生物發光浮游生物;以及來自熱帶地區常見的大西洋深海的類似昆蟲的橈足類動物。圖片來源:Solvin Zankl/Minden Pictures;Sergio Hanquet/Minden Pictures;Sergio Hanquet/Minden Pictures(頂行,從左到右);Solvin Zankl/Minden Pictures;Flip Nicklin/Minden Pictures;Sinclair Stammers/Minden Pictures(底行,從左到右)

改變碳預算

浮游植物遷移的一個後果是氣候變化的程度。1995 年,斯坦伯格和其他科學家試圖拼湊全球碳預算——排放到大氣中的二氧化碳量以及從中提取的二氧化碳量,部分由海洋生態系統提取。這些數字加不起來;從海洋表面消失的碳比他們能解釋的要多。然後斯坦伯格看到了黑暗。

作為她在百慕大海洋科學研究所進行的研究的一部分,斯坦伯格經常在白天潛水,並且非常熟悉當地的動物群。但後來她有機會進行夜間潛水。她從小船的一側跳入 13,000 英尺深的黑暗水域,很快發現“這是一個完全不同的群落。我和各種各樣的動物在水中,”她回憶說,她的聲音在四分之一個世紀後仍然充滿興奮。那天晚上是她改變方向並開始研究晝夜遷移的提示。她預感到這可能掌握著部分碳答案。

在海洋表面,浮游植物從大氣中吸收了大量的二氧化碳,但它們將其中大部分二氧化碳釋放回空氣中,通常在幾天之內。當遷徙的浮游動物在夜間向上遊動並吃掉這些海洋植物時,它們變成了一種生物輸送帶,將碳向下輸送到深海,在那裡碳可以被隔離數百年或數千年。

為了研究這種至關重要的碳運動,佛羅里達州立大學的浮游生物和海洋生物地球化學研究員邁克爾·斯圖克爾花費大量時間透過顯微鏡觀察浮游動物的糞便顆粒。單個排洩物很小,但當它們以如此巨大的規模發生時,它們就具有全球生物地球化學意義。

來自垂直遷徙者的富含碳的糞便顆粒會下降到水柱中。它們與其他下沉的生物顆粒匯合,形成緩慢落到深海底的“海洋雪”。斯圖克爾說,再加上游泳的浮游動物將它們載有碳的晚餐帶回下方,這種全球性的碳封存意味著地球“不會像原本那樣熱”。

對遷徙生物隔離的碳量的估計差異很大,因為關於晝夜遷移的許多問題仍然是一個謎。更好的資料將改進氣候模型,而氣候模型反過來將提高對氣候變化將如何改變這些生物的行為以及隨後的氣候的理解。“你遇到了這些關於人類、關於氣候的重大問題,我們無法回答,其中相當多的問題與這些遷徙者有關,”伍茲霍爾海洋研究所的高階科學家肯·布塞勒說。

平衡行動

關於這些遷徙者的剩餘重大問題的答案很可能來自卡卡尼·卡蒂婭在 MBARI 實驗室進行的工作。在那裡,她正在向自主航行器新增立體攝像機和視覺演算法,以便它們可以仔細跟蹤特定遷徙者的運動。她現在可以訓練一輛航行器並放任它去尋找動物並追蹤它數小時。

卡蒂婭的團隊正在對管水母等凝膠狀生物訓練這項技術,管水母看起來像幽靈般的蠕蟲。由於這些動物具有半透明的組織,並且移動迅速且不可預測,因此自主航行器很難保持對管水母的視線,但這正是卡蒂婭想要的:“我們正在努力瞭解如何使這些系統更穩健,”她說。為了捕捉可用的影像和影片,該團隊需要一個可以游泳和產生光線的機器人——這兩者都可能很容易干擾它們的研究物件的行為。“這是一個巨大的擔憂,”卡蒂婭承認。一種隱蔽策略是使用紅色光,大多數這些生物都看不到紅色光,以及一種最大限度減少湍流的巡航模式。研究人員還在轉向太空中的衛星,這些衛星可以觀察夜間上來覓食的動物的密度,而不會有干擾它們的風險。配備雷射雷達——基於雷射的遙感技術——它們可以窺視到水下 65 英尺深處。

為了查明哪些物種在何時何地移動,科學家們還在水柱中梳理瞬時生物的遺傳痕跡。一個團隊從他們的研究船上在墨西哥灣漂流時,在不同深度投放了大型海水取樣瓶。與此同時,研究人員正在對下方的生命進行聲納讀數。從樣本中,他們對 DNA 鏈進行了測序,以推斷哪些生物在何處——以及何時。2020 年公佈的結果揭示了同時進行的聲納讀數中解析度較差的點。儘管聲納資料表明魚類和其他相對較大的目標占了移動生物量的大部分,但 DNA 表明橈足類動物和凝膠狀浮游動物的存在量要大得多。

研究人員一致認為,他們最需要的是一個全球海洋監測網路,該網路可以日復一日地觀察這些過程,以便在人類進一步破壞海洋系統之前更全面地瞭解海洋系統。例如,大規模捕魚幾乎完全在海洋表層進行,最近又增加了海底拖網捕魚。但現在包括挪威和巴基斯坦在內的一些國家正在發放海洋中層水域的商業捕魚許可證,部分原因是吸入晝夜遷徙者並將它們加工成養殖魚類和魚油的食物。

海洋水域中不斷擴大的死亡區和不斷上升的最低含氧區也正在將這些動物擠出宜居的白天棲息地。氣候變化正在減少公海中水層的混合,從而減少了浮游植物的營養物質。浮游植物減少意味著遷徙浮游動物的食物減少。所有這些都意味著研究這些動物的科學家面臨著越來越大的壓力。“我們在歷史上很少有機會在系統被開發之前瞭解它,”貝努瓦-伯德說。“我覺得我們有點在與時間賽跑。”

為了更好地瞭解數萬億橈足類動物、磷蝦和其他難以捉摸的遷徙者的運動,今年夏天,貝努瓦-伯德和她的同事將重返大海。她希望他們的水下機器人、聲納、成像和環境 DNA 遠征能夠幫助他們瞭解這些微小的動物如何在白天進行自我組織——在成群的浮游動物中上升和下降、收緊和放鬆,以保持與其他物種網路的聯絡。

與此同時,太陽將繼續升起和落下。當太陽這樣做時,無數的動物將跟隨水下黑暗和光明的潮汐,進食、排洩並調節我們星球上元素的平衡。