1905年,繁榮和進步提升了美國和西歐大部分地區的情緒。戰勝國日本戰勝不幸的俄羅斯後締結的條約,導致了《大眾科學》編輯們的這種情緒:“朴茨茅斯條約的簽署完全有可能標誌著文明強國之間進行的最後一場大戰的結束。” [1905年12月16日,第474頁]

顯然,有些事情出了大問題:九年後,現在被稱為第一次世界大戰的災難爆發了。到停戰時,1000萬士兵喪生,500萬平民死亡;人民、人口和城鎮都留下了永久的傷疤。

過去一個世紀以來,關於誰是罪魁禍首、戰爭為何發生以及是否值得的觀點如潮水般湧來。《大眾科學》作為主要來源,提供了一些有趣的視角。該雜誌自1845年創刊以來,從1914年到1918年,我們的編輯敏銳地關注了導致戰爭和在衝突期間發生的“致命的木頭人遊戲”(現代歷史學家馬克斯·黑斯廷斯語)的一些社會、經濟和技術方面,從前線到後方。《大眾科學》的作者們在1917年美國加入盟軍之前,可以廣泛接觸到各方。但戰時審查制度非常嚴格:例如,有很多關於醫院護理和患者醫療進步的文章,但從未提及傷亡情況。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

在戰爭爆發之前,人們對未經檢驗的武器進行了大量猜測,特別是技術飛躍是否可以消除一個不友好國家所持有的感知優勢。1913年的一個很好的例子,即戰爭爆發前一年的“空中戰艦和飛行魚雷艇”,試圖比較令人印象深刻的重武裝德國齊柏林飛艇與快速的法國飛機[SA Supplement, 1913年7月19日,第35頁]。另一種思路認為,德國能夠飛越備受讚譽的英國皇家海軍並向英國投擲炸彈,這是一種明顯的優勢。(後來的經驗表明,裝滿易燃氫氣的大型笨重飛艇極易受到天氣和新型燃燒彈藥的攻擊。)認為新武器可能被證明是決定性的信念可能導致領導人得出結論,認為勝利更容易實現。但正如另一位現代歷史學家克里斯托弗·克拉克指出的那樣,“我們需要區分作用於決策者的客觀因素以及他們彼此講述的故事。”

令人震驚

1914年6月28日,在薩拉熱窩,奧地利大公弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲被暗殺後,歐洲的政治危機在《大眾科學》的頁面上沒有引起注意。當德國向俄羅斯(8月1日)和法國(8月3日)宣戰併入侵比利時(8月4日),將有些不情願的英國捲入戰鬥時,該雜誌權衡道:“美國人很難意識到,人們擔憂了一代人的歐洲大戰實際上正在發生。這場災難是如此可怕,以至於它似乎超出了想象的範圍”[1914年8月15日]。

在俄羅斯、德國和奧匈帝國之間的戰線上,戰鬥在廣闊的 terrain 上展開。在法國、比利時西部和德國之間的戰線上,戰場迅速陷入僵局。在1914年的靜態戰鬥中,防禦者具有優勢,他們可以從鐵絲網障礙後面的戰壕中發射機槍和步槍,這減緩(或阻止)了進攻的步兵部隊。在1916年末之前的技術條件下,攻擊這種防禦的標準方法是炮擊,然後是步兵叢集攻擊,這對士兵的生命造成了驚人的代價——主要是對攻擊者而言——但也對防禦者而言,防禦者通常感到有必要儘快奪回失地。最初,攻擊者取得勝利的關鍵被認為是增加炮彈的發射量和戰鬥中使用的部隊數量。防禦強調更多的鐵絲網、更多的機槍、更深的掩體和更多的火炮來 disruption 正在進行的攻擊。

1914年11月,德國軍隊與新來的印度軍隊之間發生了一場戰鬥,導致他們在1917年出版的半官方歷史著作《法國的印度軍團》(J.W.B. Merewether 和 Frederick Smith)中評論道:“從這次行動中吸取的主要教訓是,迫切需要更多的槍炮、更多的高爆炸藥、更多的機槍、更多的炸彈和手榴彈。”德國人為這種戰爭起了一個名字:Materialschlacht,字面意思是“物質戰爭”。這是一個早期的暗示,即這場陷入僵局,在法國和弗蘭德斯形成兩條對峙戰壕線的戰爭,將是一場工業產出的戰爭。1916年4月1日,我們發表了美國海軍諮詢委員會的意見,認為戰爭“在很大程度上已經歸結為一個問題,即兩個交戰國中哪一個能夠最快、最長時間地為戰鬥前線計程車兵提供必要的彈藥。” [1916年4月1日]

[中斷]

第一次世界大戰是一場大規模生產的戰爭。美國內戰引入了機槍,但在整個戰爭期間,使用的不同設計的機槍可能少於100挺,包括大約23挺加特林機槍。在第一次世界大戰中,製造的機槍可能超過一百萬挺。然而,火炮是戰場之王:大多數傷亡是由炮彈造成的。戰爭期間發射了超過7億發炮彈。來自防禦科學的反制措施是向地下深處挖掘。一項計算聲稱,需要329發炮彈才能擊傷躲在戰壕中的對手,殺死他則需要四倍的炮彈。[忍受大戰:1914-1918年德國和英國軍隊的戰鬥、士氣和崩潰,亞歷山大·沃森著,劍橋大學出版社,2008年]

然而,即使軍備在國民生產中所佔的份額越來越大,僵局仍然存在。C. S. Forester 在他1936年的小說《將軍》中,不友善且相當不準確地將主人公比作試圖用越來越大的槓桿將螺絲從木頭上拔出來的野蠻人。這個類比的問題在於,戰爭雙方都在拼命尋找一種轉動螺絲的方法。

戰時創新

科學技術為打破僵局提供了一種可能的出路。德國人於1915年4月首次大規模使用了有毒氯氣,最初效果顯著。我們注意到 J.B.S. Haldane 將這些氣體評估為“野蠻殘暴”[1915年6月12日],但防毒面具很快被開發、製造和運送。隨著戰爭的進行,雙方都開發和部署了更致命的毒氣形式,呼吸器科學幾乎跟上了化學武器的步伐。第一次世界大戰中,軍事死亡人數中約有1%是由於毒氣造成的——Michael Duffy 在 FirstWorldWar.com 上說,約有 90,000 人死亡。但更多的人受傷,給醫療資源帶來了壓力,並在前線士兵心中留下了深刻的印象。毒氣對目擊者產生了巨大的心理影響。威爾弗雷德·歐文寫下的戰爭中最可怕的詩,是關於一名毒氣傷亡者的:“如果你能聽到,在每一次震動中,血液/從泡沫腐蝕的肺部發出咯咯聲。”對於負責贏得戰爭的將軍們來說,毒氣是有用的,因為它對人(和馬)產生了物質影響。即使對配備防毒面具的部隊使用毒氣造成的傷亡相對較少,士兵們在佩戴笨拙的防護裝置時也無法快速有效地行動:透過過濾器呼吸需要付出努力,任何劇烈的肌肉運動——例如在粘稠的泥漿中搬運彈藥箱——都變得異常緩慢。第一批毒氣是從罐中釋放出來的;下一個技術步驟是將毒氣裝入炮彈,並由火炮從很遠的地方發射到前線戰壕。宣傳經常譴責敵人使用毒氣,但在西線,各方都經常使用毒氣。

飛機是一項問世僅十年的發明,很快證明其在偵察作用中非常有價值。隨著戰爭的進行,我們追蹤了更快、更可靠的飛機的開發,這些飛機配備了照相機、霰彈槍和機槍。武裝戰鬥機成為戰場上空的固定裝置,空中優勢轉化為控制資訊流向軍事指揮官的能力。大型轟炸機在戰爭後期被開發出來。當然,人們認識到它們的潛力:“破壞性戰爭的巨大可能性以及轟炸機可能造成的非常大的物質和精神損害。” 但更大的部分影響可能是作為對進攻部隊計程車氣助推器:“美國轟炸機中隊從法國前線開始襲擊德國領土,對於任何美國人來說都是一場激動人心的景象,並激發他對山姆大叔在空中的快速增長的力量的讚賞”[1918年12月7日]。相對較小的炸彈載荷和不準確的瞄準意味著飛機在幾十年內並不重要。在戰爭後期,飛機和觀測氣球與火炮協調配合,當飛行員的眼睛(或相機的鏡頭)為炮彈火力提供準確性時,成為了一種真正可怕的武器。

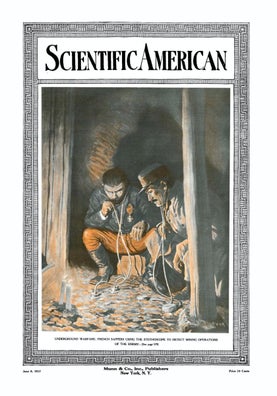

鐵絲網——密集的鐵絲網叢,而不是農民使用的那種客氣的鐵絲網——被大規模地用於地形和領土有利於靜態戰爭的地方。但如果攻擊者有耐心和時間,他可以從鐵絲網下穿過去:各方都在廣泛地進行在敵人防禦工事下挖掘地道的工作[1917年6月9日,封面和第579頁],偶爾會取得驚人的成功。梅西訥嶺下的隧道花費了18個月才建成;當19個地下地雷在德軍戰線下被引爆時,10,000名士兵喪生。到戰爭結束時,坦克(輕型和重型)完全有能力穿過或越過鐵絲網障礙,最終結束了鐵絲網的防禦優勢。

[中斷]

戰爭初期,戰場通訊是透過電話線、信使和信鴿進行的。隨著戰爭的進行,這些通訊方式得到了更強大的電話網路和後來的無線電(現在稱為“無線”)的補充。其他技術支援了戰爭努力。早在戰爭爆發之前,鐵路運輸就被認為是取得勝利的關鍵之一。克里斯托弗·克拉克在《夢遊者:歐洲如何在1914年走向戰爭》中詳細描述了在戰爭爆發前幾年建造的民用鐵路系統也被視為一種軍事武器。俄羅斯和塞爾維亞(由法國貸款資助)增強的鐵路提高了人員和武器在攻擊或防禦中移動的速度。馬匹是戰爭期間的主要運輸工具:西線使用了大約200萬匹馬和騾子,它們有自己的補給、護理和醫療需求。汽油動力車輛不太可靠,而且需要複雜的燃料和製造備件供應鏈。隨著車輛變得越來越多,其供應鏈變得越來越可靠,它們在戰爭期間運載了更多的人員和物資,尤其是在美國參戰之後。很難量化運輸技術的質量和數量對拯救生命或贏得戰鬥產生了什麼影響,但據《大眾科學》報道,獲勝方生產和使用了大量的運輸技術。

潛艇並不是一項全新的發明,但這項技術卻突飛猛進。憑藉新開發的魚雷和水雷,它成為德國方面最重要的海軍武器。儘管德國人對直接挑戰英國皇家海軍持謹慎態度,但補給是協約國力量盔甲上的裂縫。法國、俄羅斯、英國和義大利迫切需要成品、製造原料和食品,而且大量貨物必須透過海運運輸,在戰爭期間,有5,000艘船隻——幾乎全部是民用船隻——因魚雷、水雷或U型潛艇的炮火而損失。與對U型潛艇的恐懼相呼應的是一系列關於“U型潛艇區”造船技術進步和工業能力的文章(包括用混凝土和木材製造的船隻)。關於潛艇狩獵和擊沉的文章也很受歡迎,但在戰時審查制度下,可能更多地起到了宣傳作用;例如,關於“秘密”艦船(用於反潛工作的快速航空母艦)的訊息直到戰爭結束後才傳出[1918年12月21日]。

坦克於1916年9月在西線的弗勒爾-庫爾瑟萊特戰役中首次用於戰鬥。人們對使用坦克持懷疑態度——最早期的型號速度慢且機械上不可靠。只有36輛坦克到達了進攻的起點——但一旦投入戰鬥,它們就造成了足夠的破壞,因此很快又訂購了1000輛。關於這些武器的訊息受到了嚴格控制。它們是這樣介紹給我們的讀者的:“奇怪的故事從法國北部的戰場傳到我們這裡。我們幾乎相信我們老朋友明希豪森男爵復活了……” [1916年9月30日]。到戰爭結束時,使用新開發的與部隊、飛機和火炮密切合作的方法的成群結隊的高效可靠的坦克打破了塹壕戰的僵局。

早在1916年就對科學技術對軍事和工業戰爭努力的重要性進行了評估:“科學從戰爭中特別獲得的是聲望。某些方面對科學的忽視給那些疏忽大意的人帶來了如此的懲罰,以至於這個教訓可能永遠不需要重複。這不僅適用於軍事用途的科學,也適用於工業用途的科學。” [1916年6月17日]

美國參與其中

隨著戰爭的進行,美國態度的轉變可以在我們的頁面中追溯到。美國在1917年之前 официально 中立。其中幾次提到了“歐洲大戰”,該雜誌譴責“歐洲瘋狂的屠殺”[1916年9月23日],但總的來說,這個問題並沒有被視為美國有義務解決的問題。儘管如此,似乎毫無疑問,我們的同情心站在被入侵的比利時和法國及其盟友俄羅斯和英國一邊:我們提到了“條頓人試圖建立拿破崙不幸的夢想——歐洲軍事獨裁”[1914年10月3日],並提到了“凱撒的軍隊”[1915年7月17日]。編輯們的敏感性受到了新型戰爭——齊柏林飛艇或飛機對平民 population 進行空襲的極大冒犯:“空襲透過謀殺非戰鬥人員和破壞私人財產,可能會在國家居民中製造恐怖。” [1915年4月17日]

[中斷]

1915年5月7日,戰爭對美國來說發生了改變。RMS盧西塔尼亞號,一艘民用班輪,在愛爾蘭海岸附近被魚雷擊中,造成1198人喪生,其中包括128名美國人。德國人(有充分理由)認為,這艘船正在為盟軍的戰爭努力運送軍需品,因此是一個合法的目標。無論宣傳和反駁如何,最終結果是美國對德國殺害128名公民感到憤怒:“這是否已經不再是軍隊與軍隊之間的戰爭,而是退化為一場針對平民以及婦女和兒童的戰爭,無論他們是什麼國籍?” [1915年5月15日]。甚至在沉沒一年後,我們還提到了“大規模的盧西塔尼亞號謀殺案”。事實上,通讀1916年和1917年的期刊,很明顯,U型潛艇戰在這個國家造成了明顯的恐懼:“決定勝負的關鍵點”[1917年6月2日]。德國人認為潛艇戰是正當的。他們認為自己正在對一個所謂的“中立國”發動戰爭,這個國家自由地向他們的敵人提供繼續戰鬥的手段,同時又切斷了德國平民和軍隊的補給。無論如何,U型潛艇戰肯定是美國在1917年4月6日對德國宣戰的原因之一。

1917年,美國擁有一支規模很小的軍隊,但它確實有工廠,而且數量很多,這些工廠全速運轉,為美國的盟友生產武器和食品,併為運輸人員和物資生產船舶和卡車。所有與戰爭相關的生產,特別是航運的節奏變得瘋狂:“航運委員會非常忙——非常忙,以至於在其旗幟上 emblazoned 著 Jewett 博士的告誡——“不要道歉,不要解釋;讓他們叫喊,完成它!””[1918年4月6日]。《大眾科學》也加入了戰爭努力,以推動這個問題:“現在應該由新聞界和公眾來幫忙”[1918年4月6日]。在美國參戰的一年半時間裡,工業格局發生了巨大變化。當您能夠讀到社會的各個方面和經濟都被視為戰爭需要的角度時,“全面戰爭”這個短語的含義變得更加清晰,也有些令人不安。甚至食物也成為對抗中央政權的戰爭中的一種武器:“每個英畝土地都生產最大量的人類食物是一項軍事必要性”[1918年8月10日]。

全球範圍內對人力的巨大擴張,將男性從正常的就業崗位上抽離出來,並鼓勵女性從事以前只有男性才能從事的工作。在歐洲看到婦女在農場工作,在美國看到婦女在工廠工作,或在德國看到婦女擔任有軌電車售票員並不罕見[1915年7月3日]。1918年12月14日一期的一篇社論指出,“在幾乎所有聘用婦女以緩解勞動力短缺的工作崗位上,她們都證明自己與男性一樣細心和勤奮。” 然而,與此同時,這種鉅變被認為是暫時的。戰爭一結束,部隊開始返回家園,我們的華盛頓記者就關注著即將復員計程車兵,並在他的文章中添加了副標題“讓失業者和無人工作崗位結合起來”[1918年12月21日]。如果這篇文章似乎冷酷地無視了許多在工廠和辦公室辛勤工作但工資低於男性同事的婦女的服務,那麼婦女湧入勞動力市場所引起的社會變革並不一定受到歡迎。戰爭記者菲利普·吉布斯在1920年戰爭結束後立即寫了《現在可以說了》,他對社會秩序的劇變提出了非常嚴厲的批評:“描眉畫眼的輕浮女子在政府部門工作時間結束後,因生活的甜蜜而感到噁心,她在那裡幾乎不做任何工作卻賺了很多零花錢。” 然而,戰時 disruption 的一個持久結果是,婦女要求在社會中獲得更大的份額:德國在1918年、美國在1920年、英國在1928年將選舉權擴大到婦女。(法國婦女又經歷了一次世界大戰才獲得這些權利)。

戰爭的結束並不令人意外。到1918年8月,美國在法國部署了150萬軍隊,併為盟軍源源不斷地運送補給。他們的軍隊裝備精良,擁有卡車、鐵路機車、飛機、靴子、野戰廚房(以及為美國佬準備的野戰麵包房)、醫療裝置、建築機械、坦克、無線電裝置、發電機、機槍、榴彈炮和炮彈,以及更多的炮彈。大量的人員和補給彌補了俄羅斯在布林什維克發動了一場推翻俄羅斯君主制的革命後提前退出戰爭的損失。德國人和奧匈帝國人已經戰鬥了四年,國內的人力和食物都快耗盡了。1917年,德國將其國民生產淨值的很大一部分——53%——用於軍事目的。到1918年,美國的軍事開支僅佔國民生產淨值的13%;在這場全面戰爭中,盟軍擁有更多的人口和更大的經濟體,其中很大一部分被政府徵用用於戰時用途。在戰爭的最後階段,百日攻勢將德國人趕出了法國。盟軍與德國之間的停戰協定於11月11日上午11點生效,此前一週,分崩離析的奧匈帝國已經放棄了抵抗。

然而,人類的下一個恐怖事件已經出現。所有交戰國的軍醫都注意到他們的部隊中爆發了流感。在美國駐法國的軍隊中,塞繆爾·布拉德伯裡中尉(作者的祖父)注意到1918年5月和7月爆發了流感,並評論了“流行病的爆發性”[美國醫學科學雜誌,第156卷,1918年]。1918年10月19日的SA Supplement刊登了慕尼黑醫學聯合會7月會議的一份報告,指出了一種現在被稱為“西班牙流感”的大流行病的標誌:“30歲以下的人主要是這種疾病的受害者。” 到1919年底,已有5000萬人死於這種疾病,這場悲劇掩蓋了戰爭中軍事和平民的生命損失。[5000萬人的數字來自傑弗裡·K·陶本伯格(他也曾為《大眾科學》撰寫過關於流感的文章)和大衛·M·莫倫斯在《新興傳染病》(2006年1月)中的文章。]

為什麼第一次世界大戰仍然困擾著我們?也許是因為這場大火的道德 ambiguousness 使我們無法確定“是誰的錯?”和“值得嗎?”這兩個問題的答案。美國總統伍德羅·威爾遜曾說過,這是一場“結束所有戰爭的戰爭”。頒發給英國、美國和其他盟軍部隊的勝利勳章,以青銅鑄造(或者說是衝壓)了這樣一句話:“為文明而戰的偉大戰爭”。然而,這場戰爭似乎不僅不是上述任何一種,另一個可怕的諷刺是,那場戰爭的孩子們在20年後規模更大的第二次世界大戰中繼續戰鬥和死亡。

最後一位第一次世界大戰倖存老兵,英國婦女皇家空軍空軍基地的弗洛倫斯·格林於2012年去世。現在是把過去拋在腦後的時候了嗎?還沒有:這場戰爭是人類造成的最重要的事件之一,今天的世界之所以如此,是因為 Great War。繼續研究這場災難謎題的各個方面可以幫助我們解開人類社會的複雜性。