在20世紀早期,語言學家本傑明·李·沃爾夫指出,美洲原住民霍皮人所說的霍皮語沒有詞彙或語法元素來表示時間,這讓他的同時代人感到興奮。沃爾夫認為,這意味著霍皮語使用者沒有時間概念,並且以與英語使用者可能稱之為“時間流逝”完全不同的方式體驗時間。這個大膽的想法挑戰了當時流行的觀點,即存在一種看待世界的正確方式——這種方式與西方學術語言中已經嵌入的概念相符。

事實證明,霍皮語擁有一套相當複雜的時間描述系統,而且說霍皮語的人完全有能力以各種方式思考時間,事實上,所有人類都是如此。鑑於這種認識,現代語言學家認為,即使語言的基本結構可能不同——即使語言以不同的方式指定性別、數量、方向和相對時間等事物——每個人對世界的感知也必須以相同的基本方式進行。

對澳大利亞土著語言的研究使這種觀點變得複雜,最近一項關於穆林巴塔語的開創性研究就是如此。穆林巴塔語是澳大利亞西北海岸韋德耶鎮(人口2500人)的大多數居民所說的語言,它有許多令人著迷的特點。動作、參與者、所有權和意圖可以用一個詞來表達。語言學家將這種特性描述為“多綜合性”,這意味著許多詞綴可以附加到動詞上——並且每個附加的詞綴都會增加故事的另一層含義。這樣一個詞所傳達的意義包含了演員和行動交織成一個複雜的整體。例如,單詞mengankumayerlurlngimekardi的意思是“他正在翻我們的包偷我們的東西。”

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

穆林巴塔語也具有自由詞序,這意味著句子中的主語、動詞和賓語可以並且確實可以出現在任何位置。實際上,這意味著韋德耶的兩歲兒童學習如何運用與典型的英語ABC書籍內容幾乎無關的大量複雜詞彙。

最近,墨爾本大學的語言學家蕾切爾·諾德林格一直在研究穆林巴塔語18年,她和她的同事在該語言中進行了首次心理語言學實驗。重要的是,他們發現,當人們將他們的想法付諸語言時,他們的思維過程可能會受到他們語言結構的影響。

從20世紀50年代後期開始,現代語言學中最重要的觀察之一是任何孩子都可以學習任何語言。由此推斷,所有孩子都必須具備相同的學習語言的心理能力。2009年,心理語言學家安妮·卡特勒觀察到,部分原因是這個不證自明的道理,研究人員假設成人語言處理系統也是相同的,並且無論他們使用哪種語言進行測試,都會產生相似的結果。語言處理實驗被撰寫、複製和討論,但沒有考慮到所使用的不同語言可能對研究結果產生一些影響。卡特勒指出,並非語言多樣性完全不可見,而是研究目標是挖掘出所有人類都使用的通用系統。

隨著時間的推移,這種觀點變得越來越站不住腳,部分原因是卡特勒的貢獻。她的發現之一是,聽眾根據他們第一語言的節奏來分割語音流。法語使用者將語音流分割成音節,而英語使用者則根據重音位置來分割。

田野語言學家經常與世界上令人驚歎的語言多樣性接觸,他們也長期以來懷疑一個人的母語對他們的思維過程沒有影響的觀點。最近,許多研究人員對以下事實感到不安:大多數關於語言和語言處理的普遍特性的研究都是使用英語和其他一些熟悉的語言進行的——這些語言可能僅佔世界語言多樣性的不到5%。諾德林格的合作實驗者之一,心理語言學家埃文·基德說:“重點是尋找普遍性並解釋差異。” “但是對普遍性的搜尋只發生在語言宇宙的一個角落。”

澳大利亞土著社群韋德耶的黎明破曉,那裡的人們說穆林巴塔語,這是世界上最有趣的語言之一。圖片來源:大衛·莫里斯·史密斯

澳大利亞語言是心理語言學家最少探索的語言之一——考慮到該語系的規模,這是一個主要的差距。僅在200年前,澳大利亞人就說了至少300種語言。在那龐大的語言群中,大多數屬於帕瑪-恩永甘語系,該語系有數十個分支,這些分支起源於大約6000年前在澳大利亞東北部大陸上使用的一種原始語言。自從1788年澳大利亞開始殖民以來,該國土著家庭仍在使用的土著語言數量大約減少了一半。在剩下的語言中,只有13種被兒童作為第一語言學習。穆林巴塔語是相對較小的非帕瑪-恩永甘語系的一部分,是這13種語言之一——形成了一條綿延數千年的動態文化傳承的 unbroken thread。這種語言的倖存簡直令人驚訝。

韋德耶最初於1935年建立為傳教站,那裡的許多當地土著人經歷了強制同化。孩子們被從他們的家庭中帶走,並被監禁在寄宿學校,如果他們說自己的語言,就會受到懲罰,有時甚至是虐待。在許多地方,人們經歷了類似的虐待,當地語言並沒有倖存下來。

此外,韋德耶傳教站將來自其他10個語系的澳大利亞土著人聚集在一起,但這些語言並沒有以同樣的方式倖存下來。現在只有少數了解它們的年長說話者仍然存在。但是諾德林格說,韋德耶的孩子們說穆林巴塔語。她曾經問過一位長老,她的朋友和語言顧問,為什麼儘管傳教站的殘酷和修女的懲罰,她的人民仍然說穆林巴塔語。“我們只是習慣於耳語,”這位婦女回答說。

61歲的瑪格麗特·佩德杰特和41歲的斯蒂芬·邦德克是韋德耶的長老和居民,他們從他們的長老那裡學習了穆林巴塔語,後來在學校學習了英語。作為兩種語言的說話者,他們發現這兩種語言有不同的用途。英語適合與外人交談,並且可以幫助社群中的孩子們找到好工作。但是他們的文化和世界觀完全嵌入在穆林巴塔語中,而且,他們補充說,這種語言對他們的社群至關重要。事實上,將穆林巴塔語作為第一語言學習的說話者人數正在增長。它已成為許多當地土著群體的通用語,所有這些群體的語言歷史都截然不同。

諾德林格自2005年以來一直在研究穆林巴塔語,但她說她說的穆林巴塔語像三歲小孩一樣,她長期以來一直懷疑,理解這種語言對學習者的要求可能會開啟人類思想的視窗。作為墨爾本大學土著語言研究部門的主任,她領導著最大的研究團隊,致力於研究澳大利亞語言並支援土著語者實現他們的語言目標。對於諾德林格來說,每種語言都代表了人類經驗的獨特表達,幷包含著關於地球和人類的不可替代的知識,其中蘊藏著過去數千名說話者的蹤跡。每種語言也提供了一個機會來探索說話者的思想和語言結構之間動態的相互作用。

2015年,諾德林格和基德參加了一個關於在語言實驗中使用眼動追蹤技術的講座,由心理語言學家斯蒂芬·C·萊文森主講,他現在是荷蘭馬克斯·普朗克心理語言學研究所的語言和認知榮譽主任。萊文森描述的研究表明,參與者語言的語法——特別是詞語在其中的排序方式——與人評估圖片的方式之間存在明顯的聯絡。例如,對於一張女人給孩子洗澡的圖片,將女人視為主題的英語使用者傾向於先看女人。“這種想法,”諾德林格說,“是英語使用者會放大他們將表達為主題的事物。” 因此,說英語的參與者專注於女人並開始說話。然後他們看了看圖片的其餘部分並完成了句子。“這一切都在毫秒內發生,”諾德林格說。

特塞爾塔爾語使用者的做法不同。特塞爾塔爾語在墨西哥恰帕斯州使用,其語法要求說話者首先發出動詞。因此,當萊文森實驗室的一個小組使用眼動追蹤來理解特塞爾塔爾語的句子計劃和產生時,研究人員發現,說話者更均勻地看待女人和孩子,在兩者之間來回看。心理語言學家稱之為關係編碼。“這是有道理的,”諾德林格說。“如果你必須先發出動詞,你必須縱觀全域性,弄清楚發生了什麼並進行評估。”

在講座中,諾德林格問萊文森,如果參與者說一種具有自由詞序的語言會發生什麼。“我們不知道,”萊文森說。坐在諾德林格旁邊的基德低聲說,“我們應該這樣做!”

瑪格麗特·佩德杰特(左),在韋德耶的家中,是社群土地和傳統的長老和守護者。布里奇特和瑪麗塔·佩德杰特(右)是她的孫女。圖片來源:大衛·莫里斯·史密斯

顯而易見的候選者是穆林巴塔語,諾德林格已經研究了十年。但是,將一種基於實驗室的實驗方法(密切跟蹤參與者的發聲和眼球運動)應用於以前從未以這種方式研究過的語言,需要一些計劃。

在韋德耶找到一個安靜的空間是第一步。諾德林格第一次進行實驗時,她使用了現在是博物館的一個房間,儘管它曾經是太平間。在其他旅行中,諾德林格和基德使用了他們在鎮上舊護士宿舍租用的住所——三個由灰色煤渣磚製成的單元,連線在一起。他們使用了與萊文森相同的許多圖片,並對一些圖片進行了調整以使其更符合語境:用袋鼠代替鹿,給一些人更深的膚色,並取出異常物體,例如馬和馬車。

研究人員還擔心實驗條件可能會如何影響結果。穆林巴塔語具有自由詞序,但諾德林格和基德不知道某些情況——例如被要求坐在房間裡並觀看一系列圖片——是否會誘使人們將相同的元素放在相同的順序中。他們保持他們的指示儘可能簡潔,以免暗示人們使用一種順序而不是另一種順序,並且他們對46位穆林巴塔語使用者進行了這項研究。

實驗人員在筆記型電腦螢幕上展示了一個事件的圖片——一個女人給孩子洗澡、一條鱷魚即將咬人、一隻袋鼠正在揍一頭牛——並要求參與者描述他們所看到的。在每張圖片出現之前,說話者被要求看螢幕中心或一側隨機出現的黑點,這樣他們就不會無意中專注於任何角色。然後播放一個短音,圖片出現。當參與者評估場景並說話時,位於螢幕下方的紅外追蹤器記錄了他們的眼球運動。

結果令人震驚。穆林巴塔語使用者做了一些全新的事情。諾德林格說,這就像特塞爾塔爾語,說話者均勻地看待場景中的兩個角色,但是穆林巴塔語使用者做得更快、更早。這是非常快速的關係編碼。“令人驚奇的是,”諾德林格說,“他們在最初的600毫秒內做了很多事情。”

在最初的視窗中,穆林巴塔語使用者均勻地來回檢視場景中的兩個角色,瞭解整個事件。然後,一旦他們決定了他們將要使用的詞序,他們就開始主要關注他們首先提到的角色。在這一點上,一個說出的句子以女人而不是孩子開頭的說話者會花更多時間看女人。如果他們說的句子以孩子開頭,他們會花更多時間看孩子。諾德林格解釋說,本質上,“在最初的400毫秒視窗之後,說話者持續關注的第一個事物是他們首先提到的事物。”

結果不是說話者僅僅提到他們的眼睛首先落到的東西。有時說話者首先看到圖片中的人物之一,但隨後花費持續的時間看另一個人——而正是第二個人物成為他們句子的第一個元素。

研究人員還發現,每個穆林巴塔語使用者平均都有超過五種半不同的方式來排序句子的主語、動詞和賓語。諾德林格一直認為,許多澳大利亞語言都具有自由詞序,與其他語言不同。她說,德語通常被描述為具有自由詞序,但是當另一位研究人員用德語進行相同的實驗時,說話者在75%以上的時間裡使用了相同的順序。對於穆林巴塔語使用者來說,詞序是真正自由的。在所有可能的回答中,穆林巴塔語使用者產生了10種可能的詞序。沒有首選的順序。

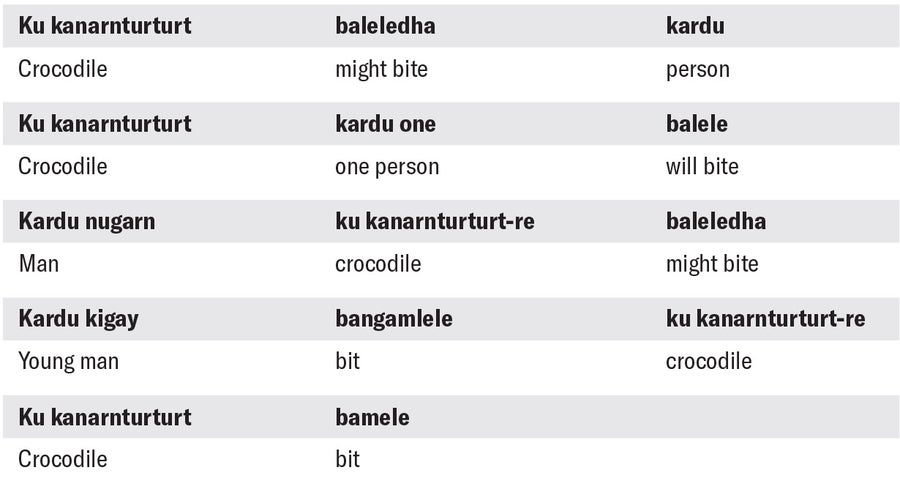

例如,為了回應一張一個人正在墜落,他伸出的腿伸向鱷魚張開的嘴巴的圖片——本質上,鱷魚即將咬人的圖片——穆林巴塔語使用者提供了以下句子

圖片來源:蕾切爾·諾德林格,大眾科學風格

為什麼穆林巴塔語使用者在主語和賓語之間來回跳躍的速度比任何其他語言的使用者都快?諾德林格和基德懷疑,當有人說一種具有真正自由詞序的語言時,他們會面臨壓力,需要迅速決定他們將要說的句子。“你必須更早地瞭解整個事件,這樣你才能決定你想如何表達它,”諾德林格說。

穆林巴塔語的多綜合性動詞結構是否影響了語言處理模式?為了回答這個問題,當時是諾德林格博士生的薩莎·威爾莫斯與皮詹加賈拉語的使用者進行了實驗。這種語言是南澳大利亞州與北領地接壤的阿南古皮詹加賈拉揚庫尼加加拉土地上的人們所說的語言。皮詹加賈拉語也具有自由詞序,但與穆林巴塔語不同,這種語言不是多綜合性的。令人興奮的是,威爾莫斯得到了相同的結果。

皮詹加賈拉語使用者在最初的600毫秒內快速地在描繪場景中的兩個角色之間來回切換,然後開始主要關注成為他們句子第一個元素的角色。與穆林巴塔語使用者一樣,皮詹加賈拉語使用者使用了多種詞序,每個說話者在所有圖片集中都使用了多種詞序,整個群體使用了所有可能性。

在達·艾伊梅里舉行的“煙燻儀式”上,社群成員會儀式性地焚燒死者的衣服,以釋放他們的靈魂。該活動還包括音樂、舞蹈和盛宴。圖片來源:大衛·莫里斯·史密斯

諾德林格強調,所有人類的大腦當然是相同的。但是,當人們將想法付諸語言時,他們的思維過程可能會有所不同,這取決於他們使用的語言。

公平地說,即使沃爾夫關於霍皮語的說法是不正確的,他提出的問題也具有重要的價值。諾德林格和她的同事專注於自由詞序在形成句子的關鍵時刻的影響。然而,句子結構只是語言這個複雜的多部分系統的一個方面。語言在多大程度上可能影響思想的問題實際上應該是許多問題。

威斯康星大學麥迪遜分校的心理學教授加里·盧皮安說,詞語可以組織我們思考世界的方式,並塑造我們感知世界的方式。在最近的一項實驗中,他和他的同事測量了英語使用者將以不同方式著色的圓圈分配到隨機類別(例如“A”或“B”)的難度,如果顏色易於命名(例如,“紅色”或“藍色”)或難以命名(“略微中性的薰衣草色”或“淺灰玫瑰色”)。所有顏色,無論在英語中多麼容易命名,都同樣容易在視覺上相互區分。即便如此,盧皮安和他的同事發現,參與者根據顏色是否容易命名來學習哪些圓圈屬於不同類別的能力存在顯著差異。

語言的詞彙表是“類別的系統”,盧皮安解釋說。“語言將我們引入這些系統,一個類別的集合與另一個類別的集合相對。” 他說,對於說不同語言的人,“這些類別中的許多類別隨後會根深蒂固地成為思想的基本單位。” 認知科學家萊拉·博羅迪茨基來自加利福尼亞大學聖地亞哥分校,她長期以來一直在追求這些問題,盧皮安和其他人最近調查了大量關於語言對視覺感知影響的研究。他們發現了令人信服的證據,表明語言會影響我們區分顏色的能力。

對於穆林巴塔語,除了諾德林格、基德和他們的同事已經開啟的關於該語言如何產生的視窗之外,如果沒有嚴格的研究,我們無法說個別說話者的感知可能會如何進一步受到他們的語言的影響。然而,我們可以清楚地看到,諾德林格說,隨著時間的推移,文化塑造了語言的結構。“親屬關係在穆林巴塔語文化中具有核心重要性,我們看到這一點編碼在語法結構中,”她解釋說。“當你在穆林巴塔語中談論一群人時,你必須根據這些人是否是兄弟姐妹關係來屈折動詞。”

儘管困難重重,傳統和語言在韋德耶仍然很強大。人們(左)前往達·艾伊梅里參加煙燻儀式。在韋德耶的聖心聖母塔瑪魯爾天主教學院,長老多米尼卡·瓦爾賓西斯·蘭金教授穆林巴塔語(右)。圖片來源:大衛·莫里斯·史密斯

同樣,穆林巴塔語將所有名詞分為10個不同的類別。諾德林格問她的學生,如果他們要劃分他們語言中的所有物件,他們會使用哪10個類別。(英語沒有在語法上區分的名詞類別。)穆林巴塔語名詞類別是:熟悉的 人類;所有其他有生命的生物;蔬菜和其他植物性食物;語言和知識;水;地點和時間;長矛(用於狩獵和儀式);武器;無生命的東西;和火。諾德林格指出,當人們經常談論事物時,事物就會變成語法。

文化塑造語言,因為對一種文化重要的事情通常會嵌入其語言中,有時以詞語的形式,有時以語法的形式編纂。然而,語言也可能以不同的方式塑造其說話者的注意力和思想,這也是事實。語言和文化形成一個反饋迴路,或者更確切地說,它們形成許多許多反饋迴路。

當然,在某種程度上,我們已經理解了這種推理。在我們生命的分鐘和日子裡,我們看到感知、判斷和詞語如何相互纏繞並相互影響。但是,正如諾德林格、盧皮安和他們的同事所表明的那樣,其中一些迴路形成了緊密的毫秒級漩渦,將我們對世界的瞬時感知和我們習慣於用詞語構建世界的方式聯絡在一起。還有更大的相互關聯的迴路,也將歷史上的說話者聯絡在一起。遙遠世代討論的事情可能會塑造當今說話者的語言結構,而這反過來可能會在微觀層面影響該說話者如何評估世界併產生詞語來描述世界。

對於佩德杰特來說,語言是第一位的——因為這就是她和其他長老將神聖知識傳授給年輕人的方式。但是語言、文化和知識實際上永遠交織在一起,並且彼此不可或缺。她和邦德克向我解釋說,穆林巴塔語被翻譯為“Murrinh”,意思是“語言”,和“patha”,意思是“好”:好的語言。“強大的語言,”佩德杰特說。

現在清楚的是,我們越是就語言及其在所有世界語言中的許多回路提出經驗性問題,我們就越能瞭解像人類一樣思考的各種方式。

即使研究人員設計出探索語言宇宙所有角落的方法,它也在以驚人的速度萎縮。語言保護協會是一個由美國土著教育家和活動家創立的非營利組織,估計1795年世界各地作為第一語言使用的語言中有61%“註定要消亡或已經滅絕”。在諾德林格職業生涯的早期,當她與一個說瓦姆巴亞語的社群一起工作時,瓦姆巴亞語是澳大利亞北領地巴克利高原使用的另一種非帕瑪-恩永甘語,長老們要求完成這項工作,以便年輕一代有機會學習他們祖先的語言。當時,還有八到十位流利的說話者。所有人都已去世。

隨著一天的結束,孩子們在韋德耶的家外玩耍。圖片來源:大衛·莫里斯·史密斯

對穆林巴塔語更深入的理解也可能在此處有所幫助。與其他澳大利亞語言社群一樣,有許多土著主導的努力來維護這種語言。語言學家和教育工作者,包括諾德林格,與韋德耶人民合作,以支援他們的學習目標,併為不斷發展的對該語言的理解做出貢獻。

土著語言研究部門的學者們研究了兒童最初是如何習得穆林巴塔語的,目的是為如何在學校教授該語言提供資訊。他們與佩德杰特和其他長老合作,在達爾文監獄開展了穆林巴塔語掃盲計劃,並探索了兒童如何用穆林巴塔語講故事。他們追蹤了該語言在三代人中的變化,發現其語法沒有受到英語的影響,儘管——像所有語言一樣——它在那段時間內發生了變化。韋德耶社群學校的文學作品製作中心與當地人合作製作雙語課程材料,以支援兒童的穆林巴塔語讀寫能力以及他們的英語讀寫能力。佩德杰特說,能夠像說穆林巴塔語一樣讀寫穆林巴塔語,給了孩子們信心。

但是,即使在孩子們上學之前,佩德杰特和邦德克解釋說,長老們也會帶他們到灌木叢中,和他們圍坐在火堆旁“用語言教導他們”。他們描述自然世界,講述來自夢世紀的故事,關於創造他們世界的生物。邦德克還教授歌線,即儀式歌曲中的故事,其中包括神聖的地點和古代生物在陸地上走過的路線。邦德克從他的祖父母那裡學習歌線時,這是他們給他的禮物,他說。現在他將歌線傳給下一代的年輕人,將這份禮物送給他們。