由於量子物理學,巨型分子可以同時存在於兩個地方。

科學家們長期以來都知道,根據以下幾個事實,這在理論上是成立的:宇宙中的每個粒子或粒子群也是一種波——即使是大的粒子,甚至是細菌,甚至是人類,甚至是行星和恆星。而波可以同時佔據空間中的多個位置。因此,任何一塊物質也可以同時佔據兩個位置。物理學家將這種現象稱為“量子疊加”,幾十年來,他們已經使用小粒子證明了這一點。

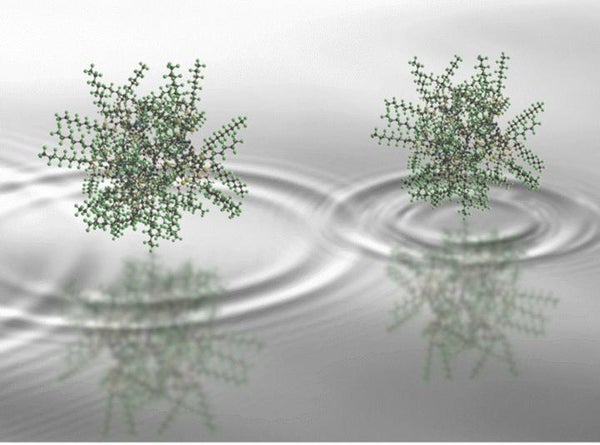

但在最近幾年,物理學家們擴大了他們的實驗規模,使用越來越大的粒子來演示量子疊加。現在,在一篇9月23日發表在《自然-物理學》雜誌上的論文中,一個國際研究團隊已經使由多達2000個原子組成的分子同時佔據兩個位置。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事。

為了實現這一目標,研究人員構建了一個複雜、現代化的版本,它基於一系列著名的舊實驗,這些實驗首次證明了量子疊加。

研究人員早就知道,光線穿過一塊有兩個狹縫的薄片時,會在薄片後面的牆壁上產生干涉圖案,或一系列明暗條紋。但光被理解為一種無質量的波,而不是由粒子組成的東西,因此這並不令人驚訝。然而,在20世紀20年代的一系列著名的實驗中,物理學家表明,透過薄膜或晶體發射的電子也會以類似的方式表現,在衍射材料後面的牆壁上形成類似於光線的圖案。

如果電子僅僅是粒子,因此一次只能佔據空間中的一個點,那麼它們會在薄膜或晶體後面的牆壁上形成兩條條帶,大致是狹縫的形狀。但實際上,電子撞擊牆壁時形成的複雜圖案表明電子與自身發生了干涉。這是波的明顯標誌;在某些位置,波峰重合,形成較亮的區域,而在另一些位置,波峰與波谷重合,因此兩者相互抵消,形成暗區。由於物理學家已經知道電子具有質量,並且肯定是粒子,因此該實驗表明,物質既表現為單個粒子,又表現為波。

但是,用電子建立干涉圖案是一回事。用巨型分子來做這件事就困難得多。較大的分子具有不太容易檢測到的波,因為質量更大的物體具有更短的波長,這可能導致幾乎無法察覺的干涉圖案。而這些由2000個原子組成的粒子,其波長比單個氫原子的直徑還要小,因此它們的干涉圖案遠沒有那麼引人注目。

為了完成大型物體的雙縫實驗,研究人員製造了一臺機器,它可以發射一束分子(被稱為“富含氟烷基硫鏈的寡-四苯基卟啉”,有些分子質量是簡單氫原子的25,000多倍),使其穿過一系列帶有多個狹縫的光柵和薄片。光束大約有6.5英尺(2米)長。科學家在論文中寫道,這已經足夠大,研究人員在設計光束髮射器時不得不考慮重力和地球自轉等因素。他們還為了量子物理實驗將分子保持在相當高的溫度下,因此他們必須考慮熱量攪動粒子的情況。

但是,當研究人員開啟機器時,光束遠端的探測器顯示出了干涉圖案。分子同時佔據空間中的多個點。

研究人員寫道,這是一個令人興奮的結果,證明了在比以往任何時候都更大的尺度上都存在量子干涉。

作者寫道:“下一代物質波實驗將把質量推高一個數量級。”

因此,即使更大規模的量子干涉演示即將到來,但很快用干涉儀發射自己可能仍然是不可能的。(首先,機器中的真空可能會殺死你。)我們這些巨型生物只能坐在一個地方,觀看粒子們盡情玩耍。

版權所有 2019 SPACE.com,Purch公司旗下。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、改寫或重新分發此材料。