研究人員稱,印度洋中存在一個巨大的“洞”,但它不是那種可以排幹所有水的洞。相反,這是地質學家用來描述地球重力低於平均水平的區域的術語。一項新的研究可能最終揭示了它的起源:它似乎是由來自非洲深處、古代海底沉沒殘餘邊緣上升的熔岩柱引起的。

在理想的宇宙中,地球將是一個完美的球體,並且其引力在表面上的每個點都完全相同。但實際上,地球比真正的球體更扁平,尤其是在北極和南極周圍,並且在赤道附近向外凸出。此外,不同區域會產生不同的引力,具體取決於其下方地殼、地幔和地核的質量。

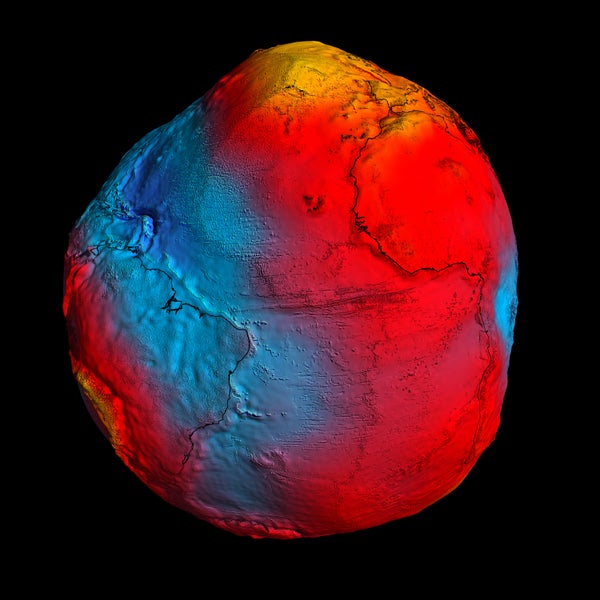

透過地面感測器和衛星進行的區域性重力測量可以結合起來,顯示僅受這些不同引力拖拽影響的海洋表面外觀,從而消除風和潮汐等其他影響。這產生了我們星球引力高點和低點的誇張視覺化,稱為全球大地水準面。其中最著名的模型之一被稱為“波茨坦重力土豆”(以它所像的塊莖和開發它的德國研究所的所在地命名)。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

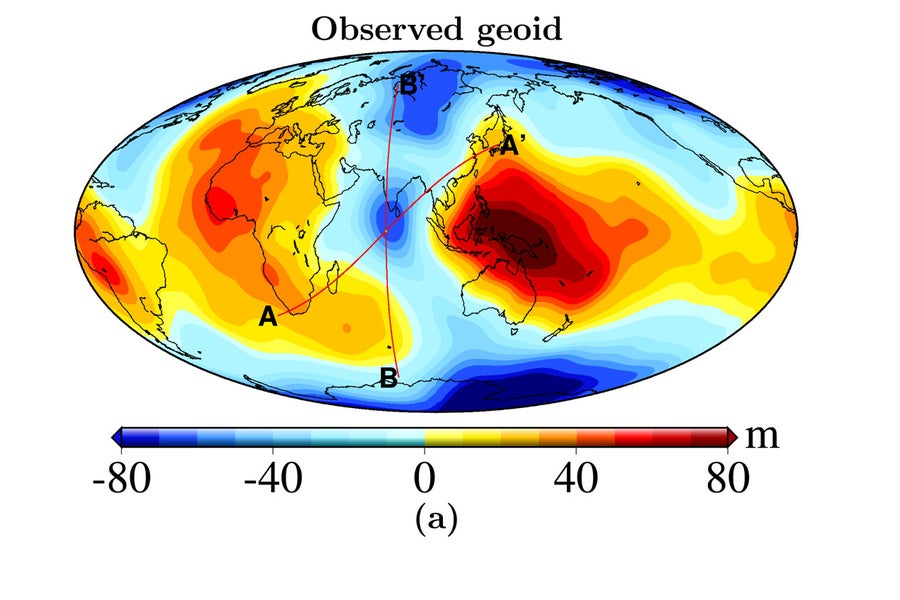

印度洋大地水準面下的一個明顯的凹陷——稱為印度洋大地水準面低值區 (IOGL)——是地球上最突出的重力異常。它覆蓋超過 300 萬平方公里,中心位於印度南端西南約 1,200 公里處。(它的巨大,以及海洋在任何給定點看起來都相對平坦的事實,意味著這個凹陷在表面上是不可見的。)這項新研究的資深作者、班加羅爾印度科學研究所 (IISc) 的地球物理學家阿特雷耶·戈什說,由於那裡的低重力拉力和周圍區域的較高重力拉力相結合,印度洋在該洞上方的海平面比全球平均水平低了驚人的 106 米。

這張地球觀測大地水準面的描繪圖顯示了重力高點(橙色和紅色)和低點(藍色),以米為單位測量。印度洋大地水準面低值區可以在印度南端附近看到。圖片來源:Debanjan Pal 等人在地球物理研究快報中發表的“印度洋大地水準面低值區是如何形成的”。2023 年 5 月 5 日線上釋出

根據該研究的主要作者、IISc 博士生德班詹·帕爾的說法,IOGL 是在 1948 年荷蘭地球物理學家費利克斯·安德里斯·維寧·梅內斯進行的基於船舶的重力調查中發現的。此後,其他船載考察和衛星測量證實了這一點。但科學家們不知道為什麼它在那裡。

為了回答這個問題,帕爾和戈什比較了十幾個計算機模型,這些模型模擬了該區域在過去 1.4 億年中隨著地球構造板塊的移動而形成的過程。每個模型都使用了不同的變數來表示地幔內熔融物質的對流。

發表在《地球物理研究快報》上的結果表明,IOGL 的存在是由於獨特的地幔結構,以及非洲下方的一個相鄰擾動,稱為大型低剪下速度省 (LLSVP),它更常被稱為“非洲斑點”。戈什說:“我們看到的是,來自非洲下方 LLSVP 的熱的、低密度的物質位於印度洋下方,並形成了這個大地水準面低值區。”

帕爾解釋說,主要導致 IOGL 的非洲斑點可能是由地幔深處的“特提斯板塊”形成的。地質學家認為這些板塊是特提斯洋古老海底的遺蹟,特提斯洋位於 2 億多年前的勞亞古陸和岡瓦納古陸超大陸之間。非洲和印度都曾是岡瓦納古陸的一部分,但現在的印度向北移動到特提斯洋——在其後形成了印度洋——大約在 1.2 億年前。“當屬於古老的特提斯洋的俯衝板塊沉入地幔併到達核幔邊界時,就會出現[熔岩柱],”帕爾說。“我們還表明,除了這些熔岩柱之外,周圍的地幔結構也在形成這個低值區中發揮了作用。”

科羅拉多大學博爾德分校的地球物理學家鍾世傑(未參與最新的研究)表示,這是一項有趣而細緻的努力,旨在更好地瞭解 IOGL。“我們喜歡談論正重力異常,例如非洲和太平洋上方的超級地幔柱,”他說。“但印度洋的大地水準面低值區是我們星球上最深刻的重力異常之一。”

帕爾說,大地水準面低值區可能在大約 2000 萬年前形成了現在的形狀,當時地幔柱開始在上地幔內擴散。只要地幔物質沿著地幔柱從非洲斑點流出,它就可能會持續存在——這很可能還要持續數百萬年。但是,一旦這些流動停止,低值區也將消失。“當導致這個低大地水準面的溫度異常移出現今的位置時,”帕爾說,“大地水準面低值區將開始消散。”