數百萬患有雙相情感障礙的美國人依賴鋰。這種藥物已被處方半個世紀,以幫助穩定患者的情緒並預防躁狂或抑鬱發作。然而,它在大腦中的作用——以及為什麼它對某些人無效——在很大程度上仍然是神秘的。

但去年,聖地亞哥的研究人員揭示了鋰可能如何改變情緒的新細節,這要歸功於少數研究精神疾病的科學家最近倡導的一種方法:聖地亞哥團隊使用已建立的實驗室技術,將患者的皮膚細胞重新程式設計為能夠變成任何其他型別的幹細胞——然後化學誘導它們變成腦細胞。

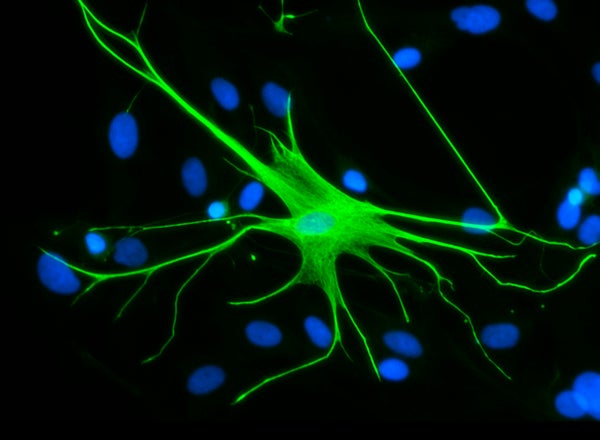

這個過程現在為精神疾病患者的腦細胞提供了第一個真正的替代品,從而可以進行前所未有的直接實驗。支持者希望研究這些實驗室培養的神經元和相關細胞最終將為各種疾病帶來更精確和有效的治療選擇。聖地亞哥團隊已經使用這項技術表明,一些雙相情感障礙病例可能與蛋白質調節而非基因錯誤有關。另一個實驗室發現,神經膠質細胞(一種支援神經元功能的大腦細胞)的活動可能有助於引發精神分裂症——顛覆了該疾病主要由神經元缺陷引起的理論。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這項新的研究浪潮建立在山中伸彌十年前因細胞重程式設計而獲得諾貝爾獎的實驗基礎上。他關於建立誘導多能幹細胞 (iPSC) 的里程碑式發現,直到最近才應用於精神疾病的研究,因為該領域已經成熟。“真正引發現在這種轉變的是製造患者特異性幹細胞的能力——一旦你能做到這一點,那麼各種疾病都變得可以進行研究,”羅切斯特大學醫學中心的細胞和基因治療專家史蒂文·戈德曼說。

為了弄清鋰為何對某些雙相情感障礙患者有幫助,幹細胞科學家埃文·斯奈德及其在桑福德·伯翰·普雷比斯醫學發現研究所的同事希望檢查神經元的形成——比較對藥物有反應和沒有反應的人的樣本。該團隊從兩組人的身上獲得了普通的皮膚細胞,並將這些樣本轉化為 iPSC,然後轉化為腦細胞。“當您將細胞重新程式設計為 iPSC 時,它們會失去所有年齡標記,無論這個人有多大年紀,”西奈山伊坎醫學院的幹細胞生物學家克里斯汀·布倫南德說,她沒有參與這項工作。“我們可以在培養皿中觀察疾病風險,而不會受到藥物濫用或青少年創傷或懷孕母親感染等因素的影響——因此我們擁有的只是精子和卵子結合時的遺傳風險。”

藉助這些實驗室培養的模型,斯奈德和他的團隊能夠比較兩組雙相情感障礙患者的神經元成熟過程。他們還可以仔細檢查細胞的分子通路,以尋找關於鋰如何起作用以及原因的可能解釋。他們最終發現一種名為 CRMP2 的蛋白質,它調節神經網路並在細胞內部發現,似乎在影響鋰是否對患者有幫助方面起著格外重要的作用。

他們得出結論,鋰使 CRMP2 正常運作。顯然,這種蛋白質在一些雙相情感障礙患者中表現遲緩,阻礙了神經元形成樹突棘的能力——樹突棘是神經細胞邊緣出現的小突起,對於神經通訊至關重要。研究人員發現,問題不是由異常基因或基因反應性的錯誤——甚至不是基因產生的蛋白質數量引起的。相反,它源於蛋白質的形狀、重量或電荷的變化。斯奈德說,這使得鋰反應性雙相情感障礙成為第一個被證實的並非由基因突變而是由蛋白質“翻譯後修飾”中的小故障引起的精神健康障礙。他懷疑,對該藥物沒有反應的雙相情感障礙病例實際上是完全不同的疾病。

看到這些發現,研究人員現在可能會嘗試開發類似的鋰替代品,這些替代品同樣可以恢復 CRMP2 的活性,但僅作用於該蛋白質通路——讓患者避免可能來自鋰擊中不適當靶點的有問題的副作用。(例如,它可能導致記憶缺陷和精細運動技能缺陷。)研究人員之前已經掌握了一些關於鋰作用的大腦通路的資訊,但布倫南德指出,仍然存在差距。“埃文描述了鋰的另一個靶點,而這個靶點可能更準確,”她說。

在實驗室中創造迷你大腦

研究精神疾病的一個問題一直是,當患者活著時,大腦不易接近。科學家們已經設計了一些方法來解決這個問題:例如,在過去十年中,全基因組關聯研究幫助科學家將某些基因突變與特定疾病聯絡起來。但這項工作留下了許多關於精神疾病原因的謎團,包括精神分裂症、自閉症和雙相情感障礙,這些都與許多基因有關。動物研究通常可以提供幫助,但科學家無法知道為具有精神分裂症某些特徵而培育的小鼠是否真的是精神分裂症小鼠。

誘導多能幹細胞的工作幫助改變了臨床醫生對精神分裂症的看法。戈德曼和一些同事在八月份報道神經膠質細胞在該疾病中起著核心作用。研究人員從精神分裂症患者和健康受試者身上提取了 iPSC,將它們轉化為神經膠質祖細胞,並表明只有來自精神疾病患者的神經膠質祖細胞才會改變植入小鼠的行為。這些小鼠出現了類似於某些患有精神分裂症的人類的症狀,包括抑制能力降低、社交孤立和過度焦慮。

該領域的專家表示,利用幹細胞尤其令人興奮,因為它可以與研究精神疾病的傳統方法相結合。例如,一旦研究人員確定了他們認為重要的細胞,他們就可以將它們放入小鼠模型中(如戈德曼所做的那樣),觀察它們如何影響這些人鼠嵌合體的行為。“在這些情況下,我們將小鼠大腦變成了一個活體試管,”戈德曼說。他指出,科學家們還可以比較精神分裂症患者和精神健康患者的細胞,並尋找解剖學上的差異。“這些技術給了我們幾年前沒有的優勢,”他補充道。賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的神經科學家郭裡·明表示,研究人員還在將 iPSC 與基因編輯技術相結合,以建立具有特定基因突變的細胞群——或確定特定基因突變是否會導致某些問題。

明是最早使用 iPSC 探索精神健康障礙的研究人員之一。最近,她和其他人也一直在將該領域引向另一個方向:使用 iPSC 開發 3D 大腦類器官模型,本質上是構建包含不同神經細胞的迷你大腦。這些細胞在溶液中生存和相互作用,再現了人類大腦發育的許多獨特特徵。明說,這使科學家能夠研究大腦中不同型別細胞之間的串擾,這個過程可能與精神健康障礙有關。

她說,所有這些幹細胞工作的誘人目標是為個體患者創造個性化藥物,並能夠在實驗室中快速篩選針對患者細胞的現有藥物——確定醫生是否應該讓患者帶著特定藥物回家。“也許在十年或二十年後,我們至少可以實現其中的一部分,”明說。然而,斯奈德說,新發現已經開啟了“研究的全新紀元”。