漢娜·科德曼正試圖填補她世界中的空白,但空白正在變得越來越大。她無法總是聽到對話,所以她會在看似適當的時刻點頭或微笑,從周圍的人那裡獲取線索。即使醫生最近調大了她的助聽器音量,辨別單個詞語仍然很困難。“對話中遺漏了很多東西——零零碎碎,”她說。“但我會設法應付。”

應付變得越來越困難。科德曼患有一種名為 Usher 綜合徵的遺傳性疾病,這種疾病正在緩慢但不可阻擋地剝奪她的兩種主要感官。一種基因突變正在使她內耳和視網膜中的細胞缺乏檢測聲音和光線所需的蛋白質。除了聽力喪失外,她的視力也在下降,這迫使她十幾歲時就放棄了夜間駕駛,最近情況變得更糟。現在,24 歲的她出現了盲點,使得白天看東西也更加困難。目前尚無治療方法可以阻止或減緩這種疾病,因此科德曼知道,在 10 年後,如果惡化緩慢,也許是 20 年後,她可能會失聰失明。

小時候,科德曼的問題似乎只是單純的聽力障礙。然後在高中時的一個夏天,當她從馬薩諸塞州尼德姆的家中抬頭望向天空時,星星似乎一顆一顆地消失了。她告訴自己,它們可能只是被雲層遮住了。但問題仍在繼續,最終醫生診斷她患有 Usher 2A 型,這是一種聾盲障礙,會在多年內逐漸發作。當我和她談話時,她告訴我,她平靜地接受了這個訊息。她說,在消化了訊息後,她決定繼續自己的生活。今天,在她被診斷出患病七年後,科德曼已經大學畢業,並在她家的建築公司從事營銷工作,儘可能地對抗這種她認為不會定義她的疾病。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

醫生對此束手無策。科德曼將來有一天可能會接受人工耳蝸植入,這是一種繞過毛細胞直接刺激聽覺神經並給她一些聲音感覺的裝置。但這種裝置是一種相對粗糙的解決方案。對於眼睛,視網膜植入物——用於光敏細胞的電刺激器——很少使用,因為它們遠未達到實際視覺的效果。

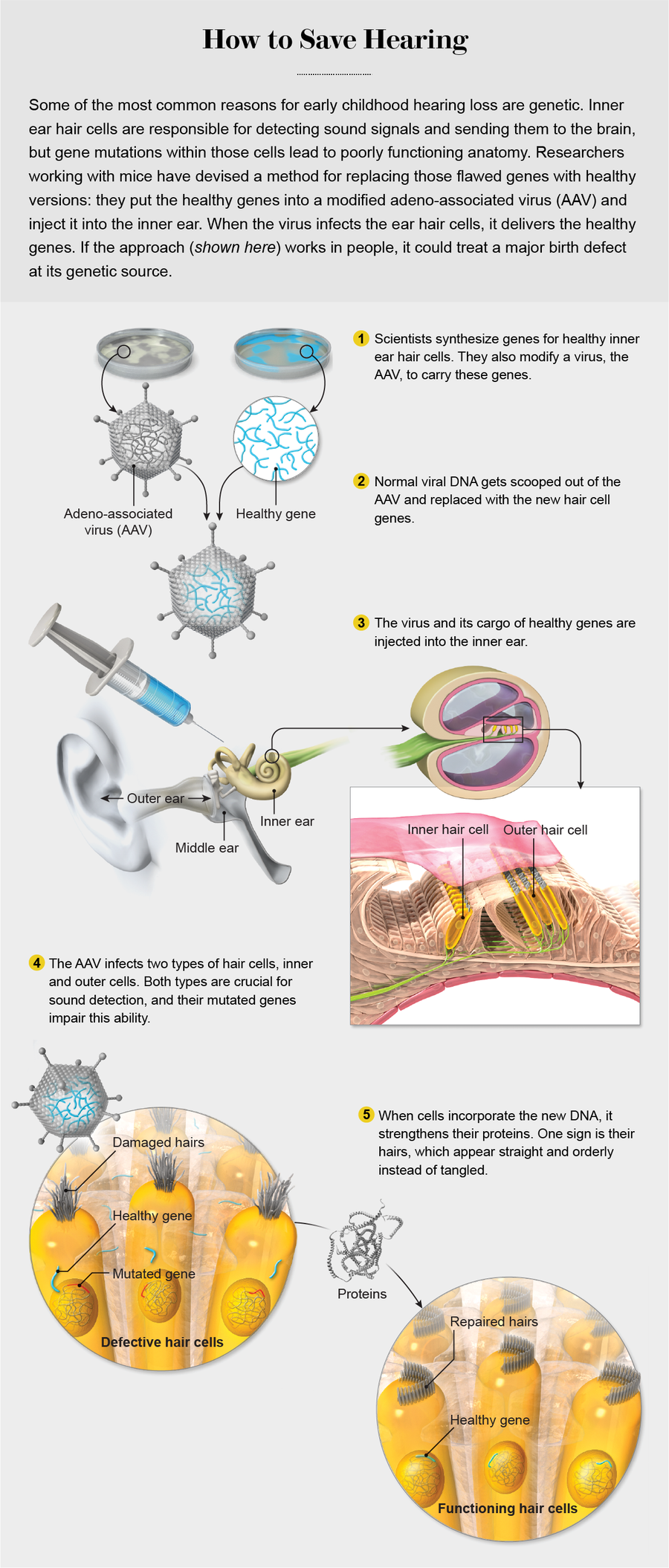

科德曼不是科學期刊的忠實讀者,但她知道在波士頓的幾個實驗室裡有數百隻幼鼠,離她家不遠。這些小鼠被培育出患有像她一樣的聽覺障礙——但這些小鼠正在好轉。生物學家們使用一種稱為基因療法的方法,給它們注射健康的 DNA,以彌補產生缺陷蛋白質的錯誤片段。2017 年,波士頓兒童醫院的生物學家格溫納埃爾·蓋萊奧克和她的同事報告說,在科學家向小鼠內耳輸送 DNA 後,這些小鼠的聽力恢復到接近正常水平,取得了“前所未有的恢復”。大約在同一時間,哈佛醫學院的一個獨立團隊報告說,當他們對患有不同遺傳性疾病的小鼠使用類似的基因方法時,聽力恢復程度較為溫和。波士頓地區的第三個研究小組最近採用了基因編輯方法,敲除了“貝多芬小鼠”中的一個缺陷基因——這種齧齒動物患有另一種以這位失聰作曲家命名的進行性聽力下降疾病。這些進展為首次治療遺傳性聽力障礙——美國最常見的出生缺陷之一——甚至從源頭上阻止它們帶來了希望。

病毒式傳播

基因療法有著艱難而曲折的過去。在 1999 年一起臭名昭著的事件中,一名 18 歲的肝病患者傑西·蓋爾辛格在賓夕法尼亞大學研究人員進行的一項早期基因療法試驗中死亡。病毒被用來將基因運送到他的體內,但劑量和型別導致蓋爾辛格的免疫系統陷入致命的狂亂,攻擊他自己的器官。這場悲劇使公眾的熱情和資金降溫,並使許多科學家對進一步發展持謹慎態度。

漢娜·科德曼天生患有 Usher 綜合徵,這是一種遺傳性疾病,正在逐漸剝奪她的聽力和視力。圖片來源:伊桑·希爾

然而,其他人繼續默默地研究這項技術,最初專注於細胞和動物,希望開發出治療骨關節炎、癌症和 1 型糖尿病等複雜疾病的方法。作為一種安全措施,他們降低了用作遞送載體的病毒劑量,以防止免疫系統過度反應。他們還放棄了曾用於蓋爾辛格身上的病毒——腺病毒組的一種成員,轉而試驗其他型別。一種有希望的替代方案在這些測試中表現得特別好:腺相關病毒 (AAV),一種基因信使,它對人類免疫系統似乎是良性的,因為它不會損害我們的細胞。有時,攜帶基因的病毒在注射時會被預先包裝在細胞內,這種技術可以使它們保持在一個小的目標區域。美國國立衛生研究院的研究員辛西婭·E·鄧巴說,這個領域已經變成了“為正確的疾病和靶點匹配正確的載體,並瞭解劑量以及病毒在體內的去向”,她最近擔任美國基因與細胞治療學會主席。

這些改進已經奏效。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 現在已經發布了第一批人類基因療法批准,表明這可能是一個時機終於成熟的想法。2017 年 8 月,FDA 為 Kymriah 開了綠燈,這是一種病毒遞送的兒童白血病治療方法。在同年 12 月,該機構批准了首個用於治療一種罕見遺傳性失明的基因療法。鄧巴說,製藥公司和風險投資家現在正在向基因療法投入大量資源。在該學會 2018 年的年會上,約有 3400 人出席。而五年前,只有 1200 人參加。

圖片來源:艾米麗·庫珀

這種熱情現在也擴充套件到了聽力損失,這是一種通常與遺傳有關的疾病。雖然聽力損失通常與衰老或事故有關,但它是最常見的出生缺陷之一;每 1000 名嬰兒中就有多達 3 名患有聽力損失。遺傳缺陷是其中一半以上病例的原因,包括 Usher 綜合徵等疾病。Usher 是一種特別有吸引力的靶點,因為每位患者都有單個基因突變,修復這些突變就可以修復症狀。某些形式的疾病,如科德曼的疾病,會逐漸發展,這為診斷後治療提供了視窗期,可以在此期間阻止基因引發的損害。這種損害發生在內耳的毛細胞中——毛細胞接收來自外部的聲波,並將它們傳遞到大腦。科德曼和其他像她一樣的人有缺陷的基因,導致毛細胞生長虛弱。哈佛大學科學家大衛·科裡說,這些細胞“就像汽車裡的火花塞”。科裡是恢復某些小鼠聽覺感覺的科學家之一。“沒有它們,聽力就無法工作。”

針對這些細胞的基因療法是一種治療疾病根源的方法,而不是使用助聽器等高科技創可貼。加州大學聖地亞哥分校基因療法研究人員聯合會的負責人之一、兒科醫生西奧多·弗裡德曼說,最近的“成功是非常令人印象深刻和重要的早期有希望的步驟”,他沒有參與這項工作。當然,小鼠不是人,這種技術尚未在人體上進行試驗。但弗裡德曼說,這些干預措施確實有史以來第一次為在基因水平上治療耳聾打開了大門。

毛細胞治療

2017 年的一天早上,在哈佛大學的一個實驗室裡,我看到本斯·吉爾吉探身穿過那扇門。他實際上是在彎腰觀察一隻被培育出患有缺陷毛細胞基因的齧齒動物。這隻小鼠已被麻醉,吉爾吉是科裡的博士後研究員,他在動物的耳朵後面做了一個微小的切口。當他尋找中耳中稱為圓窗膜的部位(通往內耳的門戶)時,他推開了薄如蟬翼的組織碎片。當吉爾吉找到圓窗膜時,他插入了一根細針,開始緩慢注射一種淡粉色溶液,其中含有約 2000 億個 AAV 顆粒,每個顆粒都攜帶一種經過校正的基因形式,該基因負責小鼠的聽力損失。

使用像 AAV 這樣的病毒來運送珍貴的貨物,增加了基因到達內耳目的地的機會,因為即使是無害的病毒也擅長感染細胞。然而,研究人員已經瞭解到,他們不能使用任何 AAV。成功的 AAV 的標誌是不僅能夠感染一種毛細胞,而且能夠感染兩種毛細胞。各種 AAV 在將 DNA 遞送到最內排的毛細胞(與神經細胞通訊)方面相當出色,但這些相同的病毒在進入外排的毛細胞方面做得不好,而外排的毛細胞才是首先放大聲音的細胞。科裡說,為了完全恢復敏感性,載體需要進入兩種型別的細胞,科裡對毛細胞功能進行了一些關鍵研究。

透過使用病毒將健康基因運送到失聰小鼠體內,波士頓兒童醫院的研究人員格溫納埃爾·蓋萊奧克和傑弗裡·霍爾特恢復了齧齒動物的聽覺。圖片來源:伊桑·希爾

透過反覆試驗和一些病毒基因的重新設計,科學家們偶然發現了一些 AAV,它們強烈地被內耳的兩個靶點所吸引。他們改變了構成病毒外殼的蛋白質,這些分子有助於病毒與細胞靶點結合。最終,這項工作產生了一組外殼蛋白,這些蛋白似乎與兩種型別毛細胞上的分子相匹配,使病毒能夠進入細胞內部。在蓋萊奧克及其同事於 2017 年發表的論文中,研究人員報告說,其中一種經過特殊修飾的 AAV 完整地到達了天生註定失聰的齧齒動物體內,併產生了排列整齊、功能良好的毛細胞。其他研究小組報告說,他們能夠將相關的 AAV 送入年齡較大的齧齒動物的內耳毛細胞,這些齧齒動物的耳朵更像幼兒的耳朵。

然而,進入只是聽力治療問題的一部分。另一部分是識別導致毛細胞缺陷的突變。研究人員在 20 世紀 90 年代開始這樣做,他們透過識別具有 Usher 典型聽力和視力喪失的家庭,並比較他們的基因組。這些人有幾個似乎與耳朵和眼睛發育有關的基因,這使得它們成為主要嫌疑物件。然後,科學家們培育出帶有和不帶有這些疑似突變的小鼠,以測試任何基因變化是否真的導致了症狀。比較結果指向了一些特定的改變。例如,USH2A 基因的改變是科德曼等人的漸進性疾病的幕後原因;該基因的非突變版本產生健康的毛細胞。最嚴重和快速發病形式的疾病(稱為 Usher 1 型)的每種病例都與五種不同基因之一(如稱為 USH1C 的基因)的突變有關。

在過去的幾年裡,蓋萊奧克的團隊將所有這些碎片拼湊在一起。在實驗室裡,她和她的丈夫、耳鼻喉科醫生傑弗裡·霍爾特以及其他人使用了一種帶有定製外殼的 AAV 版本,挖出了一堆與其病毒生命週期相關的基因,並用完整、健康的 USH1C 版本取代了它們。他們還添加了一個稱為啟動子的 DNA 序列,該序列在毛細胞中開啟 USH1C。當新基因被遞送到細胞中時,它就像細胞的助推器。細胞仍然具有產生虛弱毛細胞蛋白的舊的、缺陷的 DNA,但新增功能良好的 DNA 有助於它們產生大量其他健康的蛋白質,從而保持毛細胞的強壯。

然後,波士頓兒童醫院的團隊將整個包裹取出,並使用類似於我在吉爾吉使用的手術插入方法,將其放入 Usher 小鼠體內。兩週內,病毒至少感染了一些耳毛細胞;到六週時,它已滲透到約 80% 的耳毛細胞。更重要的是,這些動物對聲音做出了反應。恢復耳功能的主要測試之一包括讓齧齒動物暴露於突然的、令人吃驚的噪音中,以觀察它們是否會跳躍。許多齧齒動物都跳躍了:曾經失聰的小鼠可以聽到了。

聲音不是唯一重要的檢查。毛細胞在體內還有另一項關鍵工作:當毛細胞在內耳液體中彎曲時,它們會產生平衡感和方向感,將有關其位置的訊號傳送到大腦。毛細胞因 Usher 綜合徵受損的小鼠通常在運動和確定自己在空間中的位置方面存在困難。這些齧齒動物不會在籠子裡到處嗅探,而是蜷縮在角落裡。雖然小鼠是天生的游泳健將——第一次被放入水中時就準備好茁壯成長——但 Usher 小鼠會在水中瘋狂地轉圈划水幾秒鐘,努力確定哪一邊是“向上”的。(科學家會在動物過於痛苦之前迅速將其救出。)如果波士頓兒童醫院的基因療法小鼠真的恢復了毛細胞功能,那麼這些問題應該已經消失了。

在我訪問哈佛大學實驗室後不久,當我參觀霍爾特和蓋萊奧克的實驗室時,我看到的小鼠表現得非常像,嗯,小鼠。兩個月前接受基因治療的齧齒動物在它們的環境中四處嗅探;它們在開放空間和水中的行為與正常的同類幾乎沒有區別。它們移動得如此輕鬆,以至於我多次詢問霍爾特和他的團隊,他們是否確定這些是帶有突變的小鼠。科學家們有一個仔細的系統來跟蹤他們的動物,他們每次都向我保證,我看到的是受損和經過治療的齧齒動物。

問題的大小

儘管取得了這一成功,但在這些病毒用於人體之前,仍有幾個令人煩惱的難題需要解決。一個問題是目前的 AAV 太小了。雖然它們足夠大,可以攜帶基因來糾正 Usher 1C 型——這種疾病在小鼠試驗中反應良好——但許多其他型別涉及更大的基因。例如,科德曼的 Usher 型別涉及的基因就太大了,無法塞進可用的 AAV 儲存空間。“這就像試圖將 14 碼的身體塞進 4 碼的褲子裡,”鄧巴說。

一種解決辦法是將大型基因切成幾塊,這些基因塊可以透過多個病毒載體運送到耳朵中。每個基因片段都會有粘性末端,這樣當它們到達目的地時,它們就可以像尼龍搭扣一樣粘在一起。例如,科德曼型別的 Usher 基因非常大,需要切成三部分。為了使這種方法奏效,所有三個病毒載體都必須進入內耳毛細胞,然後這三段 DNA 需要在一個細胞內找到彼此並將它們粘在一起。DNA 序列的高度特異性使這成為可能——通常在體內,遺傳字母的片段僅與互補片段相互作用——但這仍然難以實現,蓋萊奧克說。

其他選擇包括使用更大的非 AAV 病毒,經過調整以避免廣泛的免疫系統警報,或者完全避免使用病毒,並嘗試在奈米顆粒(可以穿透細胞的微小實驗室製造物體)內遞送遺傳物質。包括霍爾特和蓋萊奧克在內的多位研究人員也在探索一種使用基因編輯技術 CRISPR-Cas9 來移除問題基因並用正確的基因替換它的方法。Usher 是一種隱性疾病,由兩個複製的缺陷基因引起。如果研究人員可以切除其中一個基因並換入一個健康的顯性基因,那麼這個新基因就可以接管並抵消剩餘隱性 DNA 的負面影響。

然而,尚無人使用 CRISPR 實現這一壯舉;這種方法似乎更適合切除東西,而不是貼上東西。因此,目前在小鼠身上進行的 CRISPR 工作似乎更適合由一個缺陷基因而不是兩個缺陷基因引起的罕見聽力問題。問題基因可以簡單地被敲除,讓剩餘的基因正常工作。貝多芬小鼠的實驗就使用了這種方法。雖然效果良好,但其他使用 CRISPR 的科學家已經看到,它在其他非靶向細胞上引起了不必要的 DNA 變化。因此,沒有人認為這種型別的基因編輯已準備好用於人類。病毒載體似乎仍然是治療的前沿。

無論研究人員設計出何種遞送系統或其他解決方案,除非嬰兒的聽力損失診斷得到改善,否則它將無法幫助很多人,而嬰兒將從早期干預中獲益最多。在美國,大多數新生兒都接受聽力損失篩查,但他們很少被診斷出患有特定疾病或其潛在的遺傳原因。科德曼的情況正是如此,她在高中時才被診斷出患有遺傳問題。這種情況需要改變,以便兒童能夠得到適當的治療。

基因治療師確實認為他們將能夠治療兒童——而且可能很快就能實現。“令人興奮的是,實際產品正在透過系統逐步實現,”鄧巴說。貝勒醫學院的基因治療研究員伊麗莎白·奧爾姆斯特德-戴維斯說,她對其他疾病的基因療法最近成為臨床現實以及新的治療方法最終將遵循相同的道路並不感到驚訝。“地平線上的療法是才華橫溢的研究人員數十年工作的結晶,他們看到了這些方法所蘊含的潛力,”她說。

雖然研究界對基因療法的興趣顯然正在激增,但漢娜·科德曼並沒有等待這股浪潮到達她身邊。無論醫療技術是否進步,她都決心過上充實的生活。她預訂了多次觀看北極光的旅行,以防有一天她再也看不見它們。“我想說我對生活的看法已經完全改變了,因為感覺我只有這麼多時間來完成事情,”她說。她也成為了其他患者的倡導者。科德曼說,她意識到公開談論遺傳問題可以幫助推動研究進一步發展,並且“有可能激勵其他人活出自己的生活,不要讓這種疾病阻礙他們”。她說,失去聽力並不意味著退縮到沉默中。