當細菌侵入傷口時,它們實際上會威脅生命和肢體——除非它們被儘快檢測到。現在,一種新型感測器可以嵌入繃帶中,並在細菌數量超過危險範圍時向附近的智慧手機發出警報。

健康的人體皮膚覆蓋著細菌,這些細菌會迅速在開放性傷口上繁殖,例如金黃色葡萄球菌和大腸桿菌。為了防止這些生物體在體內擴散(這可能會永久性地傷害或殺死一個人),受感染的傷口可能需要清潔並用抗生素治療,或者——在最極端的情況下——受影響的肢體可能需要截肢。醫療專業人員通常透過解開和觀察傷口或透過拭子擦拭並進行實驗室測試來識別感染。但是,移除傷口敷料會減慢癒合過程。此外,觀察結果是主觀的,拭子測試需要時間,並且兩者都要求患者親身到場。

為了解決這些問題,一些研究團隊正在開發放置在繃帶下方的裝置,以持續監測感染的間接跡象,例如傷口溫度或酸度的變化。新加坡國立大學的科學家現在創造了一種更直接的感染感測器。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這種感測器可以檢測一種名為脫氧核糖核酸酶或 DNase 的酶。這種酶是一種可靠的感染指標,因為致病細菌會在傷口內大量產生它,而健康皮膚上的細菌則不會——因此,檢測這種物質可以減少假陽性結果的可能性。此外,DNase 會在其他感染跡象出現之前積聚。新的警報系統(被稱為“傷口無線感染檢測”或 WINDOW 感測器)在《科學進展》雜誌上詳細介紹。

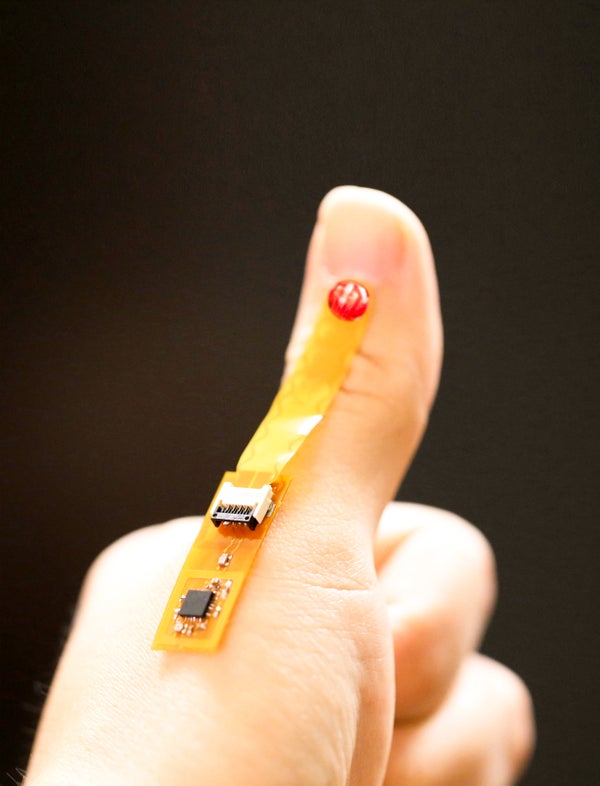

WINDOW 的酶感測部件依賴於一種稱為 DNA 水凝膠或 DNAgel 的粘性材料,該材料由纏結的 DNA 鏈組成。研究人員開發了一種特殊的 DNAgel,它在水性環境(如人體)中保持穩定,但在 DNase 存在下開始分解。他們將這種凝膠連線到一個晶片上,該晶片可以感應到凝膠何時衰變,並透過向智慧手機發送訊號來響應。該訊號使用一種稱為近場通訊的無電池無線過程廣播,該技術與人們使用信用卡輕觸付款的技術相同。

新加坡國立大學的電氣工程師、研究合著者何約翰說:“透過將這種 DNAgel 與該感測器[晶片]耦合,我們可以製造出一種完全無電池的裝置,可以安裝在傷口上的繃帶下方。”患有慢性傷口的人或手術後被送回家的人可以每天在敷料旁邊輕觸智慧手機幾次來監測自己的狀況。如果手機收到感染警報,它可以向醫生髮送訊息或告訴患者返回醫院接受抗生素治療。

其他研究人員嘗試了不同的感染檢測方法,包括高科技成像來監測細菌擴散和“電子鼻”來嗅探感染的化學訊號。“原則上,人們已經證明了很多東西”有效,英格蘭巴斯大學的專案經理瓊·默瑟-查爾默斯說,她沒有參與這項新研究,但曾在一個團隊中工作,該團隊開發了一種用於感染的低成本超快速拭子測試。默瑟-查爾默斯說,問題歸結為工具的實用性:它是否需要大量繁瑣的裝置,它是否對法律批准有很高的障礙,以及它的成本效益如何。她指出,WINDOW 感測器需要電子部件和智慧手機訪問,這可能會使一些人和醫院系統無法使用。何先生說,每個 WINDOW 感測器的材料成本低於 10 美元,並指出可以使用現有的電子製造方法來構建它。

到目前為止,何先生的團隊已將 DNAgel 暴露於來自 18 名糖尿病足潰瘍患者的傷口拭子(其中一些患者感染了金黃色葡萄球菌),以檢視該材料在細菌存在下的降解程度。研究人員還在六隻活體實驗小鼠身上使用了該裝置,這些小鼠的傷口暴露於相同的細菌種類,並且它在 24 小時內成功檢測到感染——在任何身體跡象變得可見之前。由於 WINDOW 感測器仍處於早期階段,何先生計劃繼續在更大群體的患者以及感染其他型別細菌的傷口上對其進行測試。“假設上,這應該也適用於許多其他型別的菌株[因為它們]具有相似的 DNase 分泌機制,”他說。