自第二次世界大戰以來,世界大多數國家都開始使用國內生產總值(GDP)作為衡量繁榮的核心指標。GDP 衡量市場產出:在特定時期(通常為一年)內,一個經濟體生產的所有商品和服務的貨幣價值。如果這個數字下降,政府可能會失敗——因此,毫不奇怪,政府努力使其攀升。但是,努力提高 GDP 與確保社會福祉並不相同。

事實上,正如參議員羅伯特·肯尼迪曾經說過的那樣,“GDP 衡量一切,除了使生活有價值的東西。” 這個數字不衡量健康、教育、機會平等、環境狀況或許多其他生活質量指標。它甚至不衡量經濟的關鍵方面,例如其可持續性:是否正走向崩潰。我們衡量什麼很重要,因為這指導著我們做什麼。在越南戰爭期間,美國人對這種因果關係有了一絲瞭解,軍方強調“屍體計數”:每週統計被殺敵軍士兵的人數。對這種病態指標的依賴導致美軍採取行動,其目的僅僅是為了提高屍體計數。就像醉漢在路燈下尋找鑰匙(因為那裡有光)一樣,對屍體計數的強調使我們無法理解更大的圖景:屠殺正在導致更多的越南人加入越共,而不是美軍殺死的越南人。

現在,另一種屍體計數——來自新冠肺炎的屍體計數——被證明是衡量社會表現的可怕的好指標。它與 GDP 的相關性很小。美國是世界上最富有的國家,在大流行開始時,我們的 GDP 超過 20 萬億美元,這個數字表明我們擁有高效的經濟引擎,一輛可以超越任何其他國家的賽車。但自那時以來,美國已記錄超過一百萬例新冠肺炎死亡病例,而越南目前的 GDP 為 4090 億美元(人均 GDP 僅為美國的 6%),迄今為止約有 43,000 例。在拯救生命的競賽中,這個經濟欠發達的國家輕鬆擊敗了我們。

關於支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

事實上,美國經濟更像是一輛普通的汽車,其車主為了省油而拆掉了備胎,在爆胎之前一切都很好。而我稱之為“GDP 思維”——尋求提高 GDP,錯誤地期望僅此一項就能提高福祉——導致我們陷入這種困境。一個經濟體在短期內更有效地利用其資源,在該季度或年度的 GDP 就會更高。尋求最大化宏觀經濟指標,在微觀經濟層面轉化為每個企業削減成本,以實現儘可能高的短期利潤。但是,這種短視的關注必然會損害經濟和社會在長期的表現。

例如,美國醫療保健部門以有效地使用醫院床位為榮:沒有床位被閒置。因此,當 SARS-CoV-2 抵達美國時,每 1,000 人只有 2.8 張醫院床位——遠少於其他發達國家——系統無法吸收患者的突然激增。肉類包裝廠不做帶薪病假在短期內增加了利潤,這也增加了 GDP。但是,工人負擔不起生病時待在家裡的費用;相反,他們來上班並傳播了感染。同樣,中國生產的防護口罩比美國便宜,因此進口口罩提高了經濟效率和 GDP。然而,這意味著當大流行來襲,中國需要的口罩遠超平時時,美國的醫院工作人員卻無法獲得足夠的口罩。總之,無情地追求短期 GDP 最大化惡化了醫療保健,造成了金融和人身不安全,並降低了經濟的可持續性和韌性,使美國人比其他國家的公民更容易受到衝擊。

GDP 思維的膚淺性在 2000 年代已經變得顯而易見。在此之前的幾十年裡,歐洲經濟學家看到美國在提高 GDP 方面的成功,鼓勵他們的領導人效仿美國式的經濟政策。但是,隨著 2007 年美國銀行系統出現困境的跡象,法國總統尼古拉·薩科齊意識到,任何一心一意地追求提高 GDP 而忽視其他生活質量指標的政治家,都有可能失去公眾的信任。2008 年 1 月,他邀請我擔任經濟績效和社會進步衡量國際委員會主席。專家組的任務是回答這個問題:各國如何改進其指標?薩科齊認為,衡量使生活有價值的東西,是朝著改善生活邁出的必要第一步。

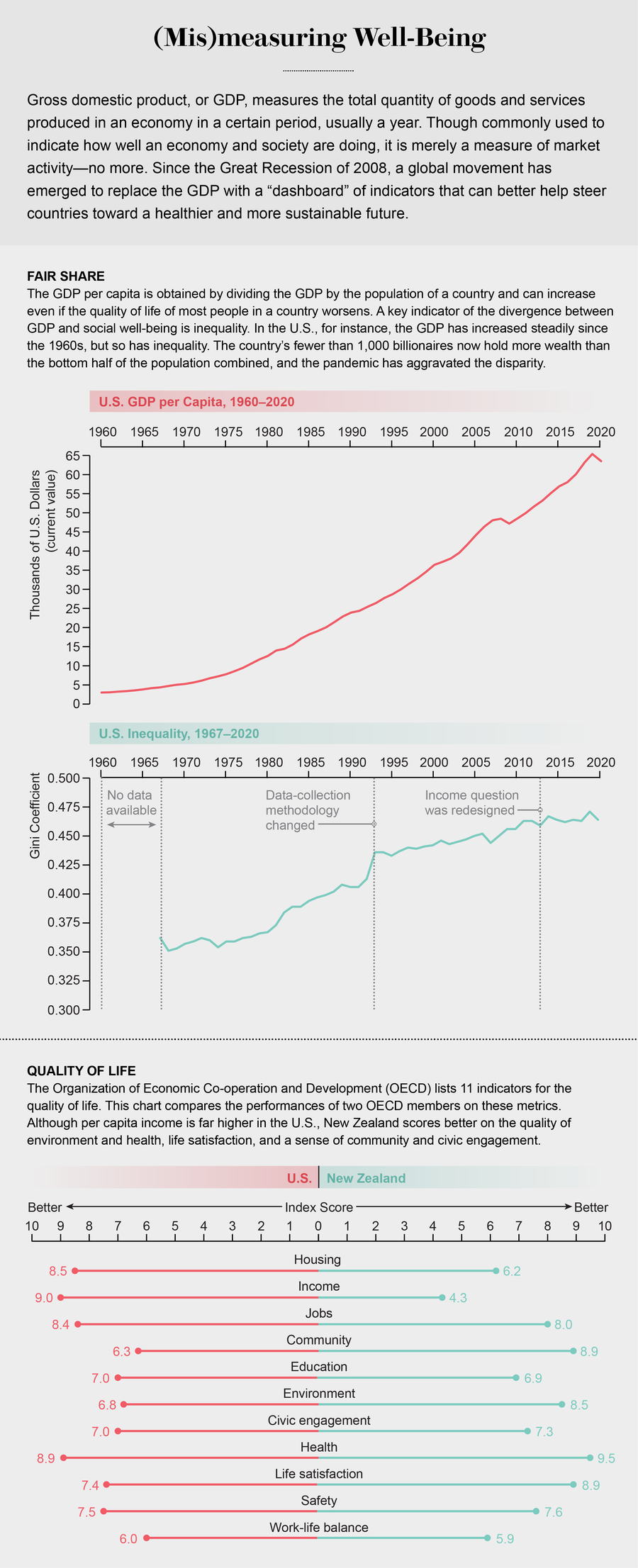

巧合的是,我們在 2009 年的初步報告,標題具有挑釁性,名為《誤測我們的生活:為什麼 GDP 不夠用》,在全球金融危機表明有必要重新審視經濟正統觀念的核心原則之後立即釋出。它引起了如此積極的共鳴,以至於經濟合作與發展組織(OECD)——一個為 38 個高收入國家服務的智庫——決定跟進一個專家組。經過六年的諮詢和審議,我們加強並放大了我們早期的結論:GDP 應該被廢黜。取而代之的是,每個國家都應該選擇一個“儀表板”——一套有限的指標,這將有助於引導它走向其公民渴望的未來。除了 GDP 本身作為衡量市場活動的指標(僅此而已)之外,儀表板還將包括健康、可持續性以及一個國家人民渴望的任何其他價值觀的指標,以及不平等、不安全感和其他他們試圖減少的危害的指標。

這些檔案有助於鞏固全球範圍內改進社會和經濟健康指標的運動。經合組織已在其“美好生活倡議”中採用了這種方法,該倡議推薦了 11 個指標——併為公民提供了一種衡量這些指標對其自身國家相對於其他國家的權重的方法,以生成一個衡量他們在他們關心的事物上表現的指數。傳統上強烈倡導 GDP 思維的世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)現在也開始關注環境、不平等和經濟的可持續性。

一些國家甚至已將這種方法納入其政策制定框架。例如,紐西蘭在 2019 年將“福祉”指標納入了國家預算流程。正如該國財政部長格蘭特·羅伯遜所說:“成功在於使紐西蘭既成為謀生的好地方,又成為生活的好地方。” 這種對福祉的強調可能部分解釋了該國對新冠肺炎的相對較強的控制,該病毒已直接導致約 3,700 人死亡,總人口約為 500 萬。

蘋果和軍備

需要是發明之母。正如儀表板從迫切的需求中應運而生——GDP 作為福祉指標的不足,正如 2008 年的大衰退所揭示的那樣——GDP 也是如此。在大蕭條時期,美國官員幾乎無法量化這個問題。政府沒有收集關於通貨膨脹或失業率的統計資料,這些資料本可以幫助他們引導經濟。因此,商務部委託國家經濟研究局的經濟學家西蒙·庫茲涅茨建立一個關於國民收入的國民統計資料集。庫茲涅茨在 1940 年代構建了 GDP,作為一個簡單的指標,可以從當時極其有限的市場資料中計算出來。作為國內生產的商品和服務的總和(美元價值),它相當於每個人的收入——工資、利潤、租金和稅收的總和。由於這項工作和其他工作,他於 1971 年獲得了諾貝爾經濟學紀念獎。(為英國建立類似統計系統的經濟學家理查德·斯通於 1984 年獲得了該獎項。)

然而,庫茲涅茨反覆警告說,GDP 僅衡量市場活動,不應將其誤認為衡量社會甚至經濟福祉的指標。該數字包括許多有害的商品和服務(包括他認為的軍備)或無用的商品和服務(金融投機),並排除了許多必不可少的免費商品和服務(例如家庭主婦的照料)。構建這種總量的核心困難在於,即使是蘋果和橙子,更不用說軍備、金融投機和照料等截然不同的事物,也沒有自然的單位來增加其價值。因此,經濟學家使用價格作為價值的替代指標,他們認為在競爭性市場中,價格反映了人們對蘋果、橙子、軍備、投機和照料相對於彼此的重視程度。

這種極具問題性的假設——價格衡量相對價值——使得 GDP 很容易計算。隨著美國透過增加物質商品(特別是二戰期間的軍備)的生產和消費從大蕭條中復甦,GDP 迅速增長。世界銀行和國際貨幣基金組織開始資助世界各地前殖民地的發展計劃,幾乎完全以 GDP 增長來衡量其成功。

來源:阿曼達·蒙塔涅斯;來源:世界銀行(GDP 資料);美國人口普查局(不平等資料);經濟合作與發展組織(美好生活指數資料)

隨著時間的推移,隨著經濟學家專注於比較不同時代和不同國家的 GDP 的複雜性,以及構建預測和解釋 GDP 變化的複雜經濟模型,他們忽視了該指標不穩固的基礎。學生們很少研究構建該指標的假設——以及這些假設對於他們做出的任何推論的可靠性意味著什麼。相反,經濟分析的目標變成了解釋這個人為實體的變動。GDP 在全球範圍內佔據主導地位:良好的經濟政策被認為是最大限度地提高 GDP 的政策。

1980 年,在經歷了看似糟糕的經濟表現——滯脹,以增長緩慢和物價上漲為標誌——之後,羅納德·里根總統以振興經濟的承諾上任。他對金融業放松管制,併為富人減稅,認為好處會“涓滴效應”到那些不幸的人身上。儘管 GDP 有所增長(儘管增長率明顯低於二戰後的幾十年),但貧富差距急劇上升。一些政府官員深知指標的重要性,據報道,他們主張停止收集關於不平等的統計資料。如果美國人不知道不平等有多糟糕,大概我們就不會擔心它了。

里根政府還對環境發動了前所未有的攻擊,例如,在數百萬英畝的公共土地上租賃化石燃料開採權。1995 年,我加入了比爾·克林頓總統的經濟顧問委員會。擔心我們的指標對資源枯竭和環境退化的關注太少,我們與商務部合作開發了一種“綠色”GDP 指標,該指標將考慮到此類損失。然而,當來自煤炭州的國會代表得知此事後,他們威脅要切斷我們的資金,除非我們停止工作,我們不得不這樣做。

政治家們知道,如果美國人理解煤炭對我們正確衡量的經濟有多麼糟糕,那麼他們就會尋求消除煤炭行業獲得的隱性補貼。他們甚至可能尋求更快地轉向可再生能源。儘管我們擴大指標的努力受阻,但這些代表願意花費如此多的政治資本來阻止我們,這讓我相信我們正在做一些重要的事情。(這也意味著,十年後,當薩科齊邀請我擔任一個國際專家組的負責人,以研究衡量“經濟績效和社會進步”的更好方法時,我欣然接受了。)

我於 1997 年離開了經濟顧問委員會,在隨後的幾年裡,里根時代的放松管制熱潮蔓延到了克林頓政府。美國經濟的金融業正在膨脹,推高了 GDP。事實證明,該行業如此強大的許多利潤在某種意義上是虛假的。銀行家的貸款行為產生了房地產泡沫,人為地提高了利潤——並且,由於他們的薪酬與利潤掛鉤,提高了他們的獎金。在理想的自由市場經濟中,利潤的增加應該反映社會福祉的提高,但銀行家的收入卻否定了這種觀念。他們的許多利潤來自於使其他人更糟,例如,當他們從事濫用信用卡的行為或操縱倫敦銀行同業拆借利率(國際銀行相互貸款的倫敦銀行同業拆借利率)以提高其收入時。

但是 GDP 資料表面上接受了這些虛高的數字,使政策制定者相信,發展經濟的最佳方式是取消任何剩餘的限制金融業的法規。長期以來禁止高利貸——向毫無戒心的人收取高得離譜的利率——被取消了。2000 年,所謂的《商品現代化法案》獲得透過。它的目的是確保衍生品(在僅僅八年後導致金融系統崩潰的風險金融產品)永遠不會受到監管。2005 年,一項破產法使得那些難以支付賬單的人更難免除債務——使得那些有學生貸款的人幾乎不可能這樣做。

到 2000 年代初期,公司利潤的五分之二來自金融業。這個比例本應預示著有些不對勁:一個高效的金融業應該意味著從事金融交易的成本很低,因此規模應該很小。我們的金融業規模龐大。解除市場的束縛導致利潤膨脹,推高了 GDP——並且,事實證明,也推高了不穩定。

阿片類藥物、颶風

泡沫在 2008 年破裂。銀行一直在不加區分地發放抵押貸款,假設房地產價格將繼續上漲。當房地產泡沫破裂時,經濟也隨之崩潰,跌幅超過了二戰結束後立即發生的跌幅。在美國政府救助銀行(一家公司 AIG 獲得了 1300 億美元的政府救助)之後,GDP 有所改善,說服了巴拉克·奧巴馬總統和聯邦儲備委員會宣佈我們正在走向復甦。但是,由於 2009 年至 2012 年收入增長的 91% 流向了最富有的 1%,大多數美國人都沒有經歷過復甦。

隨著國家緩慢地從金融危機中走出,其他危機引起了人們的關注:不平等危機、氣候危機和阿片類藥物危機。即使 GDP 繼續上升,預期壽命和其他更廣泛的健康指標也在惡化。食品公司正在發揮聰明才智,開發和銷售富含糖分的成癮性食品,增加了 GDP,但也引發了兒童糖尿病的流行。成癮性阿片類藥物導致了藥物死亡的流行,但普渡製藥和其他劇中惡棍的利潤增加了 GDP。事實上,這些健康危機導致的醫療支出也提高了 GDP。美國人在醫療保健上的人均支出是法國的兩倍,但預期壽命卻更低。同樣,煤礦開採似乎促進了經濟發展,儘管它助長了氣候變化,加劇了哈維等颶風的影響,但重建的努力又增加了 GDP。GDP 數字為最糟糕的事件提供了一種樂觀的粉飾。

這些例子說明了 GDP 與社會福祉之間的脫節,以及 GDP 在哪些方面未能成為衡量經濟績效的良好指標。2008 年之前的 GDP 增長是不可持續的,而且也沒有持續下去。危機前幾年似乎推動 GDP 增長的銀行利潤,不僅是以金融業剝削的許多人的福祉為代價,而且也是以未來幾年的 GDP 為代價。不平等的加劇無論如何都在損害我們的社會,但 GDP 卻在慶祝銀行的成功。如果說有什麼事件能夠深刻地說明需要新的方法來衡量經濟績效和社會進步,那麼 2008 年的危機就是其中之一。

來源:薩曼莎·馬什

儀表板

該委員會由三位經濟學家(哈佛大學的阿瑪蒂亞·森、巴黎政治學院的讓-保羅·菲圖西和我)領導,在 2009 年,即美國金融系統崩潰後不久,釋出了第一份報告。我們指出,衡量像有多少美國人可能難以再融資抵押貸款這樣簡單的事情,本可以揭示支撐危機前令人興奮的經濟增長的煙霧彈和鏡子,並可能使政策制定者能夠抵禦危機。更重要的是,建立並關注一套廣泛的衡量當前福祉及其可持續性的指標——好時光是否持久——將有助於緩衝社會免受未來衝擊。

我們需要知道,當 GDP 上升時,負債是否在增加,或者自然資源是否正在枯竭;這些可能表明經濟增長是不可持續的。如果汙染隨著 GDP 的增長而增加,那麼增長就不是環境可持續的。衡量一個經濟體真正健康狀況的良好指標是其公民的健康狀況,如果像美國一樣,預期壽命一直在下降——即使是在大流行之前也是如此——無論 GDP 發生什麼變化,都應該令人擔憂。如果即使在 GDP 上升的情況下,中位數收入(中間家庭的收入)也在停滯不前,那就意味著經濟增長的成果沒有被分享。

當然,如果我們能夠提出一個單一的指標,可以概括一個社會甚至一個經濟體的執行狀況——例如,一個 GDP 加數字,那就太好了。但是,與 GDP 本身一樣,當我們形成一個總量時,會丟失太多有價值的資訊。想象一下你在開車。你想知道你開得有多快,並瞥一眼速度表。它顯示時速 70 英里。你想知道不加油你能走多遠,結果是 200 英里。這兩個數字都很有價值,傳達的資訊可能會影響你的行為。但是,現在假設你透過將這兩個數字加起來形成一個簡單的總量,無論是否加“權重”。像 270 這樣的數字會告訴你什麼?什麼也說明不了。它不會告訴你你是否在魯莽駕駛,也不會告訴你你應該有多擔心汽油耗盡。

這就是為什麼我們得出結論,每個國家都需要一個儀表板——一套數字,可以傳達其社會和經濟的基本診斷資訊,並幫助引導它們。政策制定者和民間團體不僅應關注物質財富,還應關注健康、教育、休閒、環境、平等、治理、政治聲音、社會聯絡、人身和經濟安全以及其他生活質量指標。同樣重要的是,社會必須確保這些“商品”不是以犧牲未來為代價購買的。為此,他們應儘可能地專注於維護和增加其自然資本、人力資本、社會資本和物質資本的存量。我們還制定了一項研究議程,以探索福祉和可持續性的不同組成部分之間的聯絡,並開發衡量它們的良好方法。

對氣候變化和貧富差距加劇的擔憂已經推動了全球對更好指標的需求,我們的報告鞏固了這一趨勢。2015 年,一個有爭議的政治程序最終促成了聯合國制定了一套 17 個可持續發展目標。衡量實現這些目標的進展情況將透過 232 個指標,反映來自世界各地的政府和民間團體的多方面關切。在我們看來,如此多的數字是沒有幫助的:人們可能會只見樹木不見森林。相反,另一個專家組(由菲圖西、經合組織首席統計師瑪蒂娜·杜蘭和我擔任主席)建議,每個國家都應發起強有力的民主對話,以瞭解其公民最關心的問題。

這樣的對話幾乎肯定會表明,我們這些生活在高度發達經濟體中的大多數人關心我們的物質福祉、我們的健康、我們周圍的環境以及我們與他人的關係。我們希望今天過得好,也希望未來過得好。我們關心我們經濟的成果是如何分享的:我們不希望生活在一個少數頂層人士攫取一切,而其餘人生活在貧困中的社會。衡量一個經濟體真正健康狀況的良好指標是其公民的健康狀況。即使對於部分人口來說,預期壽命的下降也應該令人擔憂,無論 GDP 發生什麼變化。重要的是要知道,即使在 GDP 上升的情況下,汙染是否也在加劇——無論是溫室氣體排放還是空氣中的顆粒物。這將意味著增長不是環境可持續的。

指標的選擇可能因時間和國家而異。失業率高的國家會希望跟蹤該變數的變化;不平等程度高的國家會希望監測不平等程度。儘管如此,由於人們通常想知道他們與其他人的比較情況如何,我們建議至少發達國家應共享一些 5 到 10 個共同指標。

GDP 將是其中之一。不平等指標或一些指向普通個人或家庭狀況的指標也將是其中之一。多年來,經濟學家制定了大量不平等指標,每個指標都反映了該現象的不同維度。不平等問題變得特別嚴重的社會可能確實需要有指標來反映底層的貧困深度和頂層的過度富裕。對我來說,瞭解中位數收入的變化尤其重要;在美國,即使 GDP 增長,中位數收入在幾十年裡幾乎沒有變化。

就業通常被用作衡量宏觀經濟表現的指標——失業率高的經濟體顯然沒有充分利用其所有資源。但是在有償工作與尊嚴相關的社會中,就業本身就是一種價值。儀表板的其他要素將包括環境退化(例如,空氣或水質量)、經濟可持續性(負債)、健康(預期壽命)和不安全感的指標。

不安全感既有主觀維度,也有客觀維度。我們可以調查人們感到有多不安全:他們有多擔心不利影響,或者他們覺得自己為應對沖擊做好了多少準備。但我們也可以預測任何特定年份有人跌破貧困線的可能性。儀表板的某些要素是“中間”變數——我們可能(或可能不)重視的事物本身,但它們提供了對社會未來如何運轉的線索。其中之一是信任。公民信任政府和彼此“做正確的事”的社會往往表現更好。事實上,人民信任度較高的社會,例如越南和紐西蘭,比美國(例如,自里根時代以來信任度下降的美國)更有效地應對了大流行。政策制定者需要像醫生使用診斷工具一樣使用這些指標。當某個指標閃爍黃色或紅色時,就該深入研究了。如果不平等程度很高或正在加劇,那麼重要的是要了解更多資訊:哪些方面的不平等正在惡化?

在風暴中掌舵

自從我們大約十二年前開始研究福祉指標以來,我對它取得的共鳴感到驚訝。對儀表板的許多要素的關注已經滲透到各地的政策制定中。經合組織每三年舉辦一次由非政府組織、國家統計學家、政府官員和學者參加的國際會議,以推進“福祉”議程。最近的會議有數千名參與者。

該會議在 2021 年沒有召開,但在 2024 年的會議上,微小的病毒引發的人類社會的全球危機應列入議程。其全部規模可能需要數年或數十年才能變得清晰。從這場災難中恢復過來,並引導複雜的社會度過甚至更具破壞性的危機——災難性的氣候變化和生物多樣性崩潰——至少需要一個優秀的導航系統。套用經合組織的話說:我們一直在開發工具來幫助我們更好地駕駛。現在是使用它們的時候了。