新型冠狀病毒在過去幾個月顛覆了我們的世界,迫使人們學習全新的工作方式。特別是對於科學家而言,艾薩克·牛頓一再被譽為疫情期間高效工作的典範,因為他在1666年的“奇蹟年”中避開了英國鄉村的瘟疫,並發展了他關於引力、光學和微積分的理論。但隔離和安靜的思考只是瘟疫時期科學的一種模式,也是我們中很少有人能夠效仿的模式。天文學家、物理學家和數學家伽利略·伽利雷將望遠鏡變成了一種科學儀器,併為新的運動物理學奠定了基礎,他為我們提供了一個鼓舞人心且更易於理解的危機時期科學工作模式。事實上,伽利略一生中最公開和動盪的幾年都發生在1630-1633年的大瘟疫爆發期間。

伽利略出生於1564年,在1575-1577年義大利北部瘟疫大爆發期間,他還是佛羅倫薩的一個孩子,那次瘟疫摧毀了義大利北部,並在威尼斯造成約5萬人死亡,佔總人口的三分之一。在比薩大學學習醫學期間,伽利略開始了他的學業,他肯定會更多地瞭解這種臭名昭著的疾病。儘管他很快放棄了父親希望他從事醫學的願望,轉而投身於數學和天文學,但他仍然繼續閱讀和談論瘟疫。

到1592年,伽利略在帕多瓦大學獲得了一個有聲望的職位,並在1610年出版了他的《星際信使》。這本薄薄的書籍報道了他用望遠鏡進行的發現:以前未見過的恆星從書頁的框架中迸發出來,山脈從月球表面拔地而起,新的“美第奇之星”(實際上是衛星),最初以他未來的贊助人命名,圍繞木星執行。同年,他的朋友奧塔維奧·布倫佐尼寄給他一本他最近出版的關於瘟疫的論文,事後看來,這提醒人們,伽利略在天上的發現永遠無法完全脫離地球上的事件。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

伽利略的信件中經常提到始於1630年的托斯卡納瘟疫爆發。我們讀到了伽利略的兒子文森佐在逃到普拉託郊外的一個小鎮後,留下了伽利略和他的小兒子後,做出的辯解回應:“首先讓我說,當我決定來這裡時,我是出於想要保命的願望,而不是為了娛樂或換換空氣。”

我們對伽利略的門徒尼科洛·阿吉溫蒂的黑色幽默感同身受,他是比薩大學的數學教授,大學關閉後搬回佛羅倫薩與父親同住,並對這種重新出現的父母監督感到惋惜:“我想好好活著……但他想讓我健康地死去……只要我不死於瘟疫,他很樂意讓我餓死。” 回顧我們自己幾個月前的生活,我們就知道伽利略最親愛的朋友,數學家貝內德託·卡斯特利在1631年疲憊地反思時所說的“感覺好像一千年”自從伽利略在羅馬與他在一起是什麼意思了。

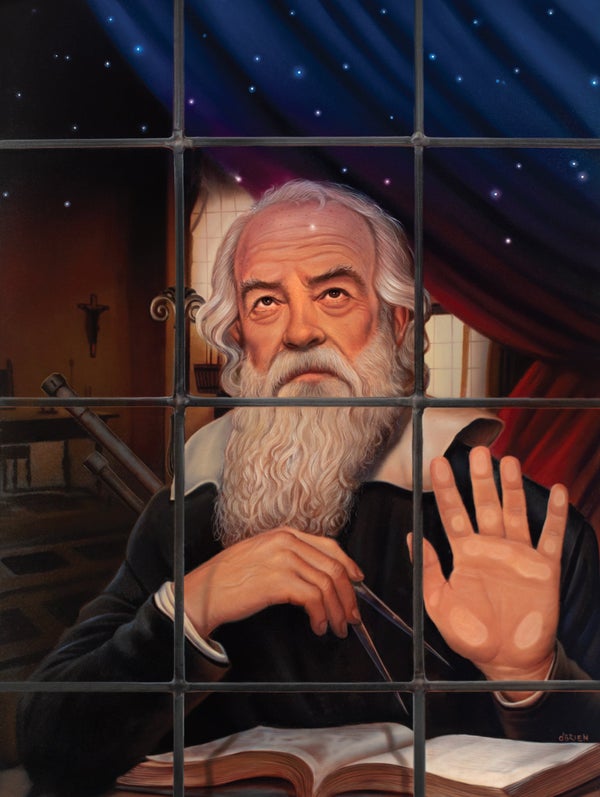

約翰·彌爾頓於1638年在羅馬宗教裁判所期間拜訪伽利略。圖片來源:託尼·巴格特 Getty Images

瘟疫也成為伽利略最著名和最具爭議的出版物的障礙和機遇。1630年春天,伽利略來到羅馬,試圖安排在那裡出版他的《關於兩大世界體系的對話》。這需要安排透過他的科學學會——猞猁學院印刷,並透過梵蒂岡的審查程式獲得出版許可。然而,在那個夏天,瘟疫出現在佛羅倫薩,伽利略決定在當地印刷他的對話,從而大大複雜化了正常的審查程式。《對話》的部分內容由羅馬當局檢查,其他部分,包括最終印刷,在佛羅倫薩進行管理,並得到了羅馬審查機構勉強的同意。這種脫節的、跨越兩個城市、涉及多個機構的審查過程實際上為伽利略提供了空間,讓他比原本可能被允許的更強有力地構建支援地球運動的論點。

1632年2月,伽利略的《對話》在佛羅倫薩完成。雖然佛羅倫薩和羅馬之間的郵件通常只需要幾天時間,但瘟疫爆發導致城市實施了旅行和貨物運輸限制,以保障公共健康。因此,到6月份,只有兩本《對話》送達羅馬,7月份又送達了六本。隨著副本數量的增加,人們對其內容和論證的關注也隨之增加。隨著文字傳到羅馬天主教精英的圈子,教皇烏爾班八世和耶穌會士立即對伽利略在瘟疫時期所享有的自由表示憤慨。一週之內,這本書就被禁了。1632年9月,伽利略被傳喚到羅馬,在羅馬宗教裁判所面前作證。疫情正在消退,伽利略的審判即將開始。

現在,似乎是那些阻礙郵件以及他的書的出版和發行的延誤對伽利略有利,因為他為自己的清白辯護,並懇求將審判移到他的家鄉佛羅倫薩。“最後,總之,”他在給他的朋友,教皇侄子、紅衣主教和宗教裁判官弗朗切斯科·巴貝里尼的長信的結尾寫道,“如果我的高齡,以及我的許多身體狀況,以及我精神上的痛苦,以及在這個令人懷疑的磨難[瘟疫]時期漫長的旅程,都不足以阻止法庭……那麼我將承擔這次旅程。” 羅馬宗教裁判所毫不含糊地回應:伽利略必須前往羅馬,否則他將被逮捕並被鎖鏈帶到那裡。

1633年1月20日,伽利略開始了旅程,歷時三週多,其中包括強制隔離。六個月後,他的審判結束了。伽利略承認了他的錯誤,在羅馬宗教裁判所面前放棄了自己的著作,並開始從羅馬返回錫耶納,再到佛羅倫薩郊外阿爾切特里的別墅,在那裡他將在軟禁下度過餘生九年。

雖然大多數伽利略譴責和審判的觀察者都關注他的思想,但他的女兒瑪麗亞·塞萊斯特修女,一位在貧窮克拉拉修道院的隱居修女,在遠處關注著伽利略的身體狀況。瑪麗亞·塞萊斯特在修道院的牆後,為他準備食物和藥物,以抵禦瘟疫。在1630年11月的一封信中,瑪麗亞·塞萊斯特附上了兩種蜜餞——與蜂蜜混合的藥物——試圖保護他的健康。“沒有書面標籤的那種是由幹無花果、堅果、芸香和鹽組成的”,並用蜂蜜粘合在一起。她建議他“每天早上,飯前服用,劑量大約是核桃大小,然後立即喝一點希臘或其他好酒,他們說這對[預防瘟疫]提供了奇妙的防禦。”

第二種藥也要以同樣的方式服用,但瑪麗亞·塞萊斯特警告說它味道苦澀。但她向他保證,如果他想繼續服用任何一種,她可以改進配方。伽利略的瘟疫年和宗教裁判所審判也是一個關於遠距離代際關懷的故事,瑪麗亞·塞萊斯特從修道院的牆內工作,利用醫療和精神療法來支援和維持她摯愛的父親。

在擔心父親名譽的同時,瑪麗亞·塞萊斯特和伽利略家中的其他成員在他返回的旅途中定期寫信,向他通報周邊地區的瘟疫病例。他們的信件包含了流行病學方面的閒言碎語,統計了當地新感染的人數,並轉達了那些康復或死亡的人的命運。伽利略的家人追蹤瘟疫爆發的進展,就像他們追蹤他返回家鄉過著囚禁生活的旅程一樣。當我們面對自己與親人的分離時,我們應該記住伽利略忠誠的家人在這個動盪時期如何在遠處支援他。

伽利略的瘟疫歲月揭示了在一個充滿挑戰的世界中進行科學活動的現實。表達與政治和宗教教條相沖突的新穎科學發現的挑戰。在近十年的隔離和監禁期間繼續進行國際科學計劃的挑戰。當然,還有生活在疫情肆虐的時代的挑戰。

當我們努力應對如何在冠狀病毒大流行面前繼續我們的科學工作時,我建議我們將伽利略視為我們傑出的瘟疫科學家。在與家人和朋友的關係的支援下,並在乾果和蜂蜜蜜餞的滋養下,伽利略的一生告訴我們,在疫情期間從事科學研究從來都不是一帆風順的,但堅持不懈仍然至關重要。