在20世紀60年代和70年代,美國和蘇聯開展了前所未有的月球探測計劃,至今仍無與倫比。美國載人阿波羅登月計劃與蘇聯無人登月計劃相輔相成,兩者都產生了革命性的科學資料,例如任務帶回地球的數百公斤月球岩石和土壤。然而,奇怪的是,所有這些樣本中都缺少任何明確來源於月球岩石地幔的物質。月球的上地幔位於佈滿隕石坑、荒涼的月殼之下,被認為是40多億年前存在的巨大岩漿海洋的冰凍殘餘物。直接研究地幔樣本可以揭開月球歷史中先前隱藏的篇章,並可能重塑我們對行星形成和演化的更廣泛理解。現在,一項中國任務在月球表面發現了地幔物質的跡象,實際上在月球地圖上為未來探險家尋找這種並非完全埋藏的地質寶藏設定了一個“X”標記。

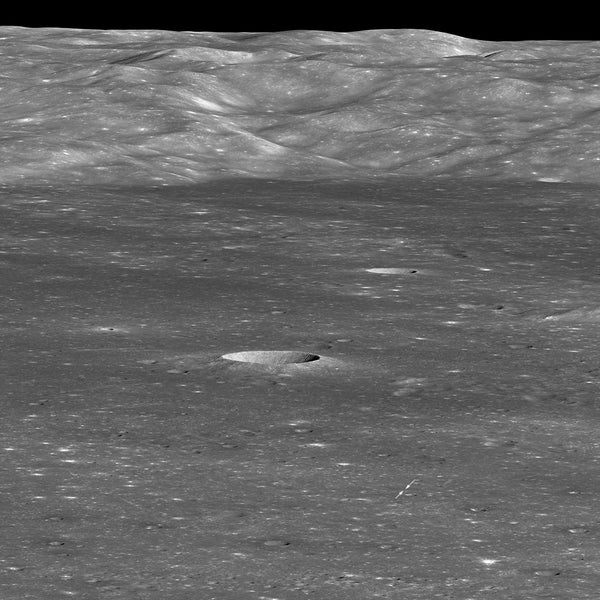

中國的嫦娥四號任務於2019年1月3日在月球背面南極附近著陸,成為有史以來第一個完好無損地降落在月球這個基本上未開發的區域的航天器。該任務由著陸器和漫遊車組成,至今仍在順利進行,漫遊車——名為玉兔二號——繼續在月球表面行駛。今天在《自然》雜誌上,來自中國科學院北京科學家的報告了該任務的首個科學成果,表明最終已經找到了月球地幔物質。

論文的共同作者之一劉大偉說:“我們發現嫦娥四號著陸點的物質主要由橄欖石和低鈣輝石組成。” “這種礦物組合是候選的地幔衍生物質。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

嫦娥四號位於南極-艾特肯(SPA)盆地內,該盆地橫跨2500公里,是太陽系已知最古老和最大的撞擊坑之一。具體而言,該任務在更大的盆地內的186公里寬的馮·卡門隕石坑內著陸。馮·卡門隕石坑是數十億年前由大型彗星或小行星撞擊產生的;這種碰撞可以從地下深處挖掘出地幔物質,使其透過隨後的撞擊散佈在表面。“這些結果似乎表明,月球地幔物質可能確實暴露在月球表面,”法國國家科學研究中心(CNRS)巴黎分部的帕特里克·皮內特說,他為這些發現撰寫了一篇隨附評論。

地幔物質是使用玉兔二號上的可見光和近紅外光譜儀發現的,該光譜儀可以透過研究岩石的反射光來確定其化學成分。橄欖石和輝石 被認為是月球岩漿海洋冷卻時最早凝固的礦物之一,沉降到地幔更深處的固體基底。由於之前來自軌道的調查顯示,馮·卡門隕石坑的大部分底部由火山噴發的熔岩組成,而不是挖掘出的地幔,因此該論文的作者懷疑玉兔二號探測到的物質實際上是從另一個附近的撞擊結構——72公里寬的芬森隕石坑下方的上地幔中噴射到馮·卡門隕石坑中的。

然而,也存在一些注意事項。並非所有人都相信玉兔二號已經明確探測到了來自月球地幔的物質。法國尼斯蔚藍海岸天文臺的馬克·維佐雷克指出,巨大的SPA撞擊本身可能導致形成類似於地幔的物質,但這種物質與月球實際地幔本身截然不同。並且預測表明,岩漿海洋結晶會產生不同的成分——如果玉兔二號根本沒有瞥見任何地幔物質,這或許是月球地幔成分存在意外多樣性的跡象。“雖然嫦娥四號的資料令人興奮,但這些岩石的真正來源可能只有透過在這個盆地收集新樣本並將它們帶回地球才能確定,”他說。

如果得到證實,在月球表面首次探測到地幔物質將為研究月球結構提供一個新的視窗。羅德島大學的阿納尼亞·馬利克指出,在1737公里月球半徑中,約有300公里形成了中心緻密的金屬核,40公里構成了月殼。“因此,剩下的1397公里是地幔——這非常巨大!”她說,來自阿波羅時代調查的地震資料提供了大部分先前的知識。“因此,瞭解地幔的組成是解開月球內部結構和成分之謎的關鍵。”

中國空間計劃記者安德魯·瓊斯說,這些結果對中國的月球探測計劃也是一種推動,有助於證明其成本的合理性,併為未來的任務,甚至是載人登陸月球表面任務提供論據。“月球地幔衍生物質的明顯探測以及整個任務都表明,中國可以規劃和執行尖端科學任務,並在人類知識和理解方面做出新的貢獻,”他說。“我們現在開始看到第一批科學成果。”

玉兔二號正在月球表面繼續正常執行,已經行駛了近200米,並且可能會在未來幾個月內繼續執行。2019年末,中國還希望發射另一項月球任務,稱為嫦娥五號,這將是中國首次從月球表面進行取樣返回的任務。遺憾的是,該任務的目標是月球近側,遠離馮·卡門隕石坑和玉兔二號的非凡潛在發現。目前,對月球深層內部——以及更深遠的過去——的探索將不得不等待。