十年前的一個晚上,17歲的特雷沃恩·馬丁帶著糖果和冰茶走在佛羅里達州的一個社群裡,這時一個治安維持者追上了他,最終開槍打死了他。這起殺戮事件讓我回想起了1955年的夏天,當時我還是一個六歲的男孩,我聽說一個名叫埃米特·提爾的青少年在密西西比州的莫尼被處以私刑,那裡離我和祖父母居住的地方不到30英里。我記得那些噩夢,努力想象被毆打得面目全非並被扔進河裡的感覺。

這兩起襲擊事件,雖然相隔近六十年,但相似之處令人難以置信。兩個年輕人都是非洲裔,都是在被殺害的社群做客,而且在這兩起案件中,兇手都被判無罪。在這兩起案件中,黑人在得知無罪判決後所經歷的痛苦和憤怒,都引發了巨大而意義深遠的社會運動。1955年12月,在阿拉巴馬州蒙哥馬利她的家鄉舉行了一次關於為提爾爭取正義的失敗努力的會議幾天後,羅莎·帕克斯拒絕遵守公共汽車上種族隔離的座位規則——點燃了民權運動(CRM)。2013年7月,在得知馬丁的兇手被判無罪後,艾麗西亞·加爾扎、帕特里斯·卡洛斯和阿約·託梅蒂發明了#BlackLivesMatter(黑人的命也是命)這個標籤,這是美國各地湧現的眾多爭取種族正義的地方鬥爭的集結號。

黑人的命也是命運動的積極分子於2020年9月12日在紐約市的喬治·華盛頓大橋上游行,抗議包括警察殺害黑人等系統性不公正現象。

圖片來源:傑森·D·利特爾

“黑人的命也是命”(BLM)運動仍在展開,目前尚不清楚它將帶來哪些社會和政治變革。但在提爾被謀殺後的十年內,它引爆的社會運動推翻了美國南部各州殘酷的“吉姆·克勞”制度。儘管取得了如此驚人的成就,但芝加哥社會學派等當代學者仍然透過“集體行為理論”的視角來看待社會運動。該理論最初由社會學家加布裡埃爾·塔爾德和心理學家古斯塔夫·勒龐在19世紀後期提出,它輕蔑地將社會運動視為群體現象:不祥的實體,其特點是無舵的暴民,被原始和非理性的衝動驅使著四處遊蕩。

作為社會學家和活動家喬伊斯·拉德納所稱的“埃米特·提爾一代”的一員,我對爭取正義的鬥爭感同身受,並畢生致力於研究它們的起源、性質、模式和結果。在世界各地,這些運動在推翻奴隸制、殖民主義和其他形式的壓迫和不公正方面發揮了關鍵作用。儘管它們克服看似不可能的困難的核心方法現在或多或少已被理解,但這些鬥爭必然(並且令人興奮地)繼續以比社會科學家理解它們更快的速度發展。儘管如此,後民權運動一代的學者還是能夠將對運動的研究從心理社會學方法轉變為方法論方法,前者提出的問題是“參與者有什麼問題?他們為什麼會做出非理性的行為?”後者則試圖回答諸如“你如何發起一場運動?你如何在鎮壓下維持它?哪些策略最有可能成功,為什麼?”等問題。

吉姆·克勞

社會運動可能與壓迫性人類社會存在的時間一樣長,但只是在過去的幾個世紀裡,它們的實踐——即它們所涉及的理論與實踐的融合——才發展成為一種技藝,可以學習和磨練。這種實踐一直並將繼續由邊緣群體發展,並且必然要比學術界更靈活,因為學術界往往為當權者服務。關鍵策略已被應用、改進並在各大洲共享,包括抵制,它源於愛爾蘭反抗英國殖民主義的鬥爭;絕食抗議,它在印度和愛爾蘭有著深厚的歷史淵源,並被英國的婦女參政權論者廣泛使用;以及非暴力直接行動,由聖雄甘地在南非和印度設計。它們導致了許多不公正制度的推翻,包括全球殖民秩序,即使集體行為理論家繼續將社會運動視為非理性、自發和不民主的。

民權運動挑戰了這些正統觀念。為了理解其成就的非凡之處,有必要回到過去,瞭解即使在20世紀50年代後期,當我出生時,種族統治的吉姆·克勞制度看起來是多麼的勢不可擋。它涵蓋了經濟、政治、法律和社會領域,像一座不可動搖的白人至上主義大廈一樣籠罩著美國南部的黑人社群。

吉姆·克勞法以一種冒犯性的吟遊詩人漫畫命名,是19世紀州和地方法規的集合,這些法規使種族隔離合法化,並將黑人降至經濟秩序的最底層。他們幾乎沒有從奴隸制時代繼承任何東西,儘管他們現在的工作得到了報酬,但他們的工作機會主要限於低賤和體力勞動。因此,1950年,非白人家庭的收入為白人家庭平均收入的54%。黑人在形式上擁有投票權,但絕大多數人,尤其是在南方,由於各種法律手段和暴力報復的威脅而被阻止投票。黑人政治權力的缺乏使得他們的憲法權利被忽視——這種侵犯行為在1857年最高法院的“德雷德·斯科特”判決中被編纂成法典,該判決聲稱黑人“沒有任何白人有義務尊重的權利”。

爭取投票權的活動家於1965年從塞爾瑪遊行到蒙哥馬利,全程54英里。在聯邦政府的保護下,第三次到達蒙哥馬利的嘗試於3月25日成功。抗議者的英雄主義和紀律性,他們在沒有報復或退縮的情況下忍受了暴力襲擊,使得《投票權法案》於當年8月獲得透過。

圖片來源:布耶拉吉 蓋蒂圖片社

種族隔離是這個社會的中流砥柱,它將黑人與人類其他部分割槽分開來,並將他們標記為劣等人。羞辱被融入到我們日常生活中。小時候,我喝“有色人種”飲水機裡的水,繞到商店後面去買冰淇淋,上按膚色隔離的學校,拿到的是被白人學生用舊了的破舊教科書。秋季開學一週後,幾乎我所有的同學都會消失去田裡摘棉花,以便他們的家庭能夠生存下去。我的祖父母也相對貧困,但在做了大半輩子的佃農之後,他們購買了一塊我們耕種的土地;作為一對驕傲、獨立的夫婦,他們決心讓我的兄弟姐妹和我學習。然而,即使是他們也無法保護我們免受恐懼:我無意中聽到關於黑人屍體掛在樹上的竊竊私語。從19世紀80年代早期到1968年,有超過3000名黑人被處以私刑——被吊在樹枝上;被暴徒塗上焦油、粘上羽毛並毆打;或者被汽油澆透後點燃。這種日常的恐怖加強了白人統治。

但到了1962年,當我搬到芝加哥與母親同住時,反對吉姆·克勞的抗議活動正在街頭如火如荼地進行,這讓我感到興奮。美國人的客廳里正在播放的戲劇——我記得當馬丁·路德·金牧師在1963年發表他的“我有一個夢想”演講時,我被電視迷住了——為這場運動贏得了數萬名新兵,包括我。雖然我上大學有點意外,但我選擇在研究生院學習社會學並非偶然。天真地認為社會運動存在基本規律,我打算掌握它們,並將它們應用到黑人解放運動中,作為一名參與者,並且,我幻想,作為一名領導者。

然而,當我研究集體行為理論時,我對其貶低社會運動參與者為反覆無常和不穩定,缺乏正當不滿,並且受到煽動者的蠱惑感到憤怒。課程大綱中也沒有包括W.E.B.杜波依斯的開創性著作,他是一位傑出的學者,他將經驗方法引入社會學,對不平等和黑人解放進行了具有里程碑意義的研究,並在1909年共同創立了全國有色人種協進會(NAACP)。並非只有我對這種憤慨感到憤怒;我這一代許多參與了那個時代運動的社會科學專業的學生,並沒有在學術研究中看到他們的經歷得到反映。我們拒絕過去的傳統觀念,開始根據我們的生活經驗以及在該領域的沉浸式研究,形成對社會運動的理解。

巴士抵制

在進行博士研究時,我效仿杜波依斯的做法,試圖理解受壓迫者的生活經歷。我採訪了50多位民權運動的締造者,包括許多我童年時代的英雄。我發現,這場運動有機地產生於黑人社群內部,黑人社群也組織、設計、資助和實施了這場運動。它延續了幾個世紀以來反抗壓迫的傳統,這種傳統始於奴隸船,併為廢除奴隸制做出了貢獻。它還與更傳統的方法並行不悖,例如呼籲白人精英或憲法的良知,憲法保障法律面前人人平等。全國有色人種協進會對吉姆·克勞制度提出了持續的法律挑戰,促成了1954年最高法院關於取消學校種族隔離的裁決。但地面上的情況幾乎沒有改變。

經濟和物質資源匱乏的黑人,如何才能指望對抗如此頑固的制度?包括弗雷德里克·道格拉斯、艾達·B·威爾斯和杜波依斯在內的眾多黑人思想家認為,答案可以在社會抗議中找到。抵制、公民不服從(拒絕遵守不公正的法律)和其他直接行動,如果以有紀律和非暴力的方式大規模進行,可以有效地擾亂社會和經濟,從而獲得可用於談判變革的槓桿。“非暴力直接行動旨在製造這樣一場危機,並培養這樣一種緊張局勢,以至於一個一直拒絕談判的社群被迫面對這個問題。它旨在使這個問題戲劇化,以至於它不再能被忽視,”金在伯明翰,阿拉巴馬州監獄的一封公開信中解釋道。

對非暴力的依賴既是精神上的,也是戰略上的。它與黑人教堂的傳統產生共鳴,而民權運動主要是在黑人教堂中組織的。正義事業中非暴力苦難的景象有可能讓目擊者感到不安,並使暴力和恐嚇性的報復措施不太有效。結合破壞性抗議,來自運動外部盟友的同情和支援可能會導致權力大廈土崩瓦解。

1955年蒙哥馬利巴士抵制運動開啟了民權運動的序幕,它以天賦和原創性應用了這些策略。它遠非自發和無結構的。帕克斯和其他黑人通勤者多年來一直在挑戰巴士上的種族隔離。在她因拒絕讓座而被捕後,婦女政治委員會的成員,包括喬·安·羅賓遜,通宵工作印刷了數千份傳單,解釋了發生的事情,並呼籲大規模抵制公共汽車。他們挨家挨戶分發傳單,為了進一步傳播訊息,他們找到了當地的黑人教堂。一位名叫金的年輕牧師,剛到蒙哥馬利,他以其口才給會眾留下了深刻印象;勞工領袖E.D.尼克松和其他人請他為這場運動發聲。民權運動在幾十年前就開始了,現在已經發展成一場全面的鬥爭。

蒙哥馬利改進協會由拉爾夫·阿伯納西、尼克松、羅賓遜、金和其他人組成,透過眾多教堂和協會組織了這場運動。研討會培訓志願者忍受侮辱和襲擊;戰略會議計劃未來的集會和專案;社群領袖組織汽車接送,以確保大約5萬人能夠上班;交通委員會籌集資金修理汽車和購買汽油。運動領導人還籌集資金為被捕者繳納保釋金,並協助被解僱的參與者。音樂、祈禱和人們親身經歷的不公正待遇的證詞提供了精神支援併產生了團結,使運動能夠經受住鎮壓並保持紀律。

儘管發生了炸彈襲擊金的住宅等報復事件,但蒙哥馬利幾乎整個黑人社群都抵制公共汽車一年多,這嚴重損害了運輸公司的利潤。1956年,最高法院裁定州巴士種族隔離法違憲。雖然傳統方法——全國有色人種協進會的法律挑戰——正式結束了抵制運動,但它造成的巨大經濟和社會混亂是決定性的。媒體報道——特別是關於魅力非凡的金的報道——向全國揭示了吉姆·克勞制度的殘酷性。在該裁決生效的第二天,大量黑人登上蒙哥馬利的公共汽車來執行它。

這場開創性的運動激勵了南部各地的許多其他運動。在阿肯色州小石城,九名小學生在記者黛西·貝茨的支援和指導下,勇敢面對威脅性的暴徒,於1957年融入了一所高中。幾年後,包括戴安娜·納什和已故的田納西州納什維爾的約翰·劉易斯在內的黑人大學生,開始在“僅限白人”的午餐櫃檯進行一系列靜坐示威。有遠見的組織者埃拉·貝克認識到學生,憑藉他們的理想主義和自由支配的時間,可以在運動中發揮關鍵作用,她鼓勵他們成立自己的委員會,即學生非暴力協調委員會,該委員會開始獨立計劃和執行行動。為了升級對吉姆·克勞制度的挑戰,黑人和白人活動家開始在北方登上公共汽車,乘坐公共汽車前往南方,以對抗巴士上的種族隔離。當白人暴徒在伯明翰襲擊公共汽車,當地民權運動領導人因擔心傷亡而試圖取消“自由乘車”時,納什確保了他們的繼續。“我們不能讓暴力戰勝非暴力,”她宣稱。

1955年12月,羅莎·帕克斯拒絕在阿拉巴馬州蒙哥馬利的一輛公共汽車上給一位白人讓座,從而引發了20世紀50年代和60年代的民權運動。

圖片來源:安德伍德檔案館 蓋蒂圖片社

這種複雜的新策略讓種族隔離主義者措手不及。例如,當警察於1961年在佐治亞州奧爾巴尼逮捕了金,希望以此擊敗這場運動時,運動反而升級了:他的被捕激怒了更多人加入進來。直到今天,沒有人知道是誰為金繳納了保釋金;我們許多人認為,當局放了他,而不是處理更多的抗議者。這場運動不斷改進其策略。1963年,數百人在伯明翰被捕,因此民權運動領導人決定擠滿監獄,使當局無法逮捕更多人。1965年,數百名志願者,其中包括約翰·劉易斯,從塞爾瑪遊行到阿拉巴馬州的蒙哥馬利,抗議壓制黑人選民,並遭到警察的殘酷襲擊。

美國的動盪在冷戰高峰期向全世界廣播,這使得美國聲稱代表民主巔峰的說法成為笑柄。當林登·B·約翰遜總統在1964年簽署《民權法案》和1965年簽署《投票權法案》時,正式結束了吉姆·克勞時代,他這樣做是因為街頭大規模抗議迫使他這樣做。透過深入的組織、大規模的動員、豐富的教堂文化以及成千上萬理性和情緒激昂的抗議者製造危機四伏的混亂,給了世界上最殘酷的壓迫政權之一以致命一擊。

框架

當我進行博士研究時,第一個專門針對現代社會運動的理論開始出現。1977年,約翰·麥卡錫和梅爾·扎爾德提出了極具影響力的資源動員理論。該理論認為,在發起和維持運動方面,資金、組織和領導力的動員比不滿情緒的存在更重要——邊緣化群體依靠更富裕群體的慷慨解囊來提供這些資源。在這種觀點看來,民權運動是由運動“企業家”領導的,並由北方白人自由主義者和同情者資助。

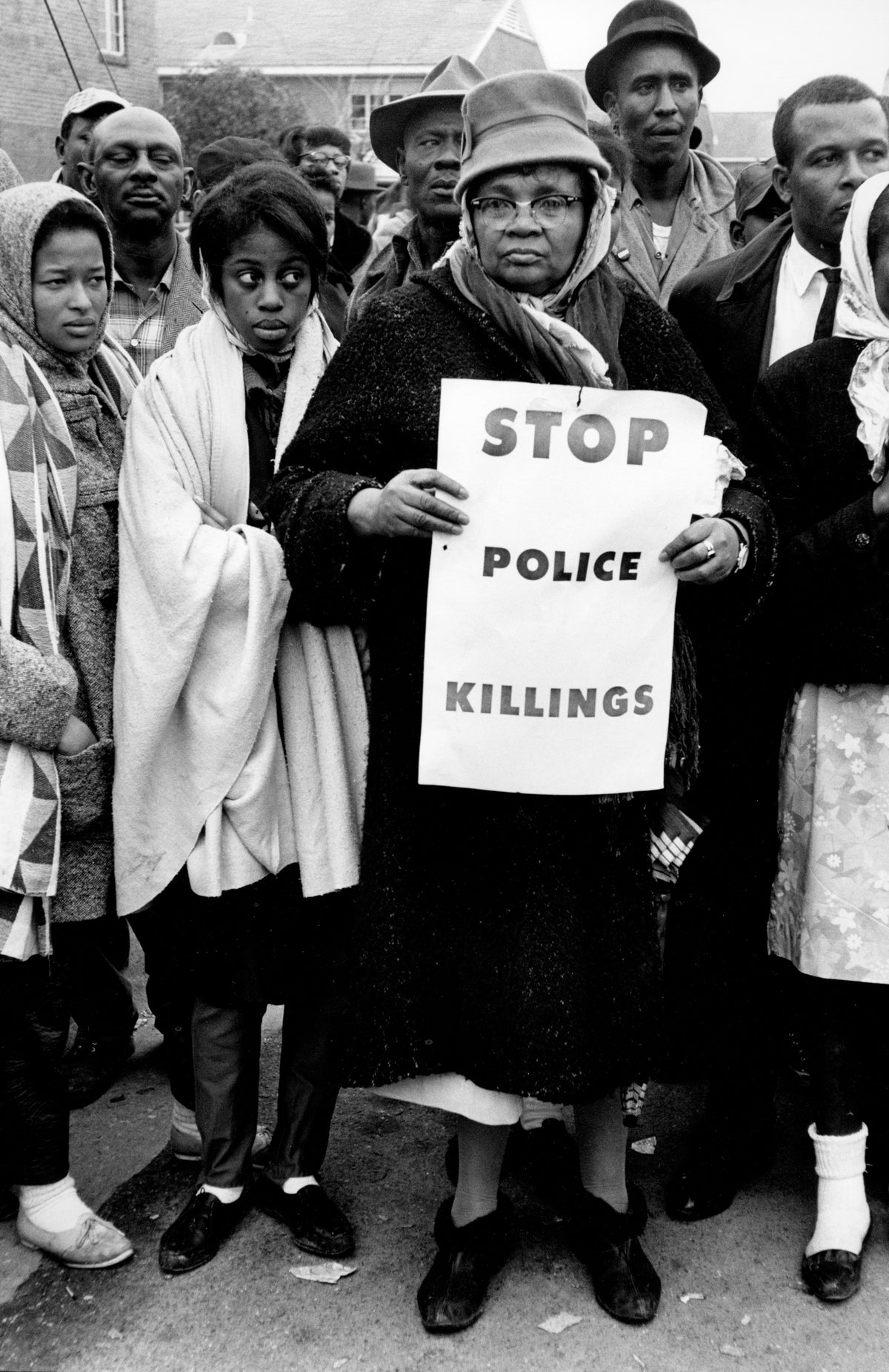

1965年塞爾瑪至蒙哥馬利遊行中的海報抗議警察殺害黑人。

圖片來源:史蒂夫·夏皮羅 蓋蒂圖片社

大約在同一時間,已故的威廉·甘姆森、查爾斯·蒂利和我的研究生同學道格·麥克亞當提出了政治過程理論。該理論認為,社會運動是爭取權力的鬥爭——改變壓迫性社會條件的權力。由於邊緣化群體無法有效利用選舉、遊說或法院等正常的政治程式,他們必須採取“不守規矩”的策略來實現他們的利益。因此,運動是與當局進行衝突以追求社會變革的叛亂;有效的組織和創新策略以智取鎮壓是成功的關鍵。該理論還認為,外部機會之窗,例如1954年最高法院關於取消學校種族隔離的裁決,必須為運動的成功開啟,因為它們自身的力量太弱。

因此,這兩種理論都將外部因素,例如富有的同情者和政治機會,視為運動成功的關鍵。我對民權運動領導人的沉浸式採訪讓我產生了不同的看法,我將其概念化為本土視角理論。該理論認為,運動的力量源於受壓迫的社群內部——源於他們的制度、文化和創造力。法院裁決等外部因素固然重要,但它們通常是由社群的行動啟動和實施的。運動是由基層組織者和領導人產生的——民權運動在南方各地分散的多箇中心擁有數千名基層組織者和領導人——並且是精心策劃和戰略規劃的產物。那些參與運動的人不是孤立的個體;他們嵌入在社會網路中,例如教堂、學生或友誼圈。

資源很重要,但它們主要來自社群內部,至少在運動的早期階段是這樣。資金透過長期的鎮壓來維持活動和抗議者。需要安全的空間讓他們可以會面和制定策略;同樣重要的是可以激發英雄般的自我犧牲的文化資源。例如,當面對武裝警棍和警犬的警察時,抗議者會發出祈禱或唱起源於反抗奴隸制鬥爭的歌曲,以增強勇氣並維持紀律。

1963年8月28日,超過20萬人參加了華盛頓遊行,金在那裡用他著名的“我有一個夢想”演講表達了數百萬人的願望。

圖片來源:霍頓檔案館 蓋蒂圖片社

本土視角理論還將社會運動定義為爭取權力的鬥爭,運動透過阻止當權者像往常一樣開展經濟、政治和社會活動來獲得權力。破壞策略可能包括非暴力措施,例如罷工、抵制、靜坐示威、遊行和爭取大規模逮捕,也可能包括更具破壞性的措施,包括搶劫、城市暴動和暴力。無論採用哪種策略,最終目標都是充分擾亂社會,以至於當權者為了恢復社會秩序而屈服於運動的要求。

幾十年後,包括傑夫·古德溫、詹姆斯·賈斯珀和弗朗西斯卡·波萊塔在內的文化社會學家,挑戰了早期關於資源動員和政治過程的理論,認為它們忽視了文化和情感。他們指出,為了使運動發展起來,人民首先必須認為自己受到壓迫。這種意識遠非自動產生:許多長期遭受 подчинения 的人開始相信他們的情況是自然而然和不可避免的。這種心態排除了抗議。“太多的人發現自己生活在一個社會變革的偉大時期,但他們未能發展出新的態度、新的精神回應,這是新形勢所要求的,”金評論道。“他們最終在革命中睡著了。”但組織者可以透過讓人們意識到他們受到的壓迫(例如,透過告知他們自己的合法權利,或提醒他們祖先獲得自由的時代)並幫助他們發展反抗文化來改變這種觀點。

集體行為理論家說情感很重要是對的——但他們弄錯了重點。不公正會產生憤怒和正義的憤慨,組織者可以召喚這些情感來制定策略,以解決壓迫的痛苦。可以喚起愛和同情心,以在抗議者之間建立團結和信任。情感與轉變的精神態度一起,遠非非理性的干擾,而是實現社會變革的關鍵。

1968年6月,在金於4月在田納西州孟菲斯遇刺身亡幾個月後,警察揮舞著刺刀阻止了手無寸鐵的抗議者試圖到達阿拉巴馬州普里查德的市政廳。

圖片來源:貝特曼 蓋蒂圖片社

黑人的命

1968年4月4日,我和同事在芝加哥一家小酒館吃“午餐”(晚上7點)——我們在一家制造農業裝置的工廠上夜班——這時電視節目被中斷,宣佈金被暗殺。當時,我被黑豹黨所吸引,經常和朋友討論金的非暴力方法是否仍然適用。但我們仍然尊敬他,這起謀殺案震驚了我們。當我們回到工廠時,我們的白人領班感覺到了我們的憤怒,並說我們可以回家了。騷亂和搶劫已經在美國各地蔓延開來。

暗殺事件對民權運動造成了沉重打擊。它重新引發了黑人社群內部關於非暴力效力的長期辯論。如果和平的使徒如此容易被擊倒,非暴力又怎能奏效?但謀殺自衛和革命的倡導者同樣容易。一年後,警察在凌晨4:30闖入芝加哥的一間公寓,暗殺了黑豹黨的兩名領導人。

2020年5月25日,喬治·弗洛伊德在明尼蘇達州明尼阿波利斯被一名警察謀殺,引發了美國曆史上規模最大的抗議活動,包括次年6月在紐約市舉行的這次抗議活動。

圖片來源:賈斯汀·艾哈倫

更相關的教訓是,過度依賴一位或多位魅力型領導人會使運動容易遭受斬首之災。世界各地對社會運動領導人和中央集權指揮結構的類似襲擊,使最近的運動(如反對經濟不平等的佔領運動和黑人的命也是命運動)的組織者相信,應該避開中央集權治理結構,而採用鬆散、去中心化的結構。

民權運動和黑人的命也是命運動的導火索都是黑人被謀殺,但爆發為持續抗議的憤怒源於更深層次、系統性的傷害。對於民權運動來說,傷口是基於吉姆·克勞制度的種族壓迫;對於黑人的命也是命運動來說,傷口是黑人生命在美國生活的所有領域都被貶低。正如學者基昂加-亞馬塔·泰勒等人指出的那樣,當黑人的命也是命運動興起時,有超過一百萬黑人被關在監獄裡,他們的監禁率是白人的五倍多。在COVID-19大流行期間,黑人的死亡率幾乎是白人的三倍,這暴露了健康和其他情況方面存在的驚人差距。數十年的緊縮政治加劇了本已巨大的貧富差距:目前,一個典型的白人家庭的淨資產幾乎是一個黑人家庭的10倍。出於這些原因,“黑人的命也是命”運動的要求遠遠超出了停止謀殺的直接要求。

2015年4月12日,25歲的馬里蘭州巴爾的摩的弗雷迪·格雷在被捕期間遭受重傷,引發了警察局門前的這場對峙。格雷在抗議活動的第二天去世。

圖片來源:德文·艾倫

首次援引“黑人的命也是命”口號的起義發生在2014年夏天,此前發生了7月份埃裡克·迦納被窒息致死的事件——他在紐約市被警察鎖喉,喘著粗氣說“我無法呼吸”——以及8月份邁克爾·布朗在密蘇里州弗格森被槍擊事件。數萬人連續數週走上街頭抗議,遭到軍事化回應,包括坦克、橡皮子彈和催淚瓦斯。但黑人成人和兒童被殺害的事件仍在繼續——隨著每一次暴行,運動都會膨脹。最後一根稻草是2020年5月喬治·弗洛伊德在明尼蘇達州明尼阿波利斯被謀殺,這引發了美國每個州和數十個國家的群眾示威。數百萬美國人在疫情期間失業;他們不僅有憤怒,而且有時間來表達憤怒。

透過在全球範圍內煽動混亂,“黑人的命也是命”運動已將種族不公正問題變成了一個不再能被忽視的問題。現代技術促進了它的傳播範圍和速度。羅賓遜和她的同事們過去用來傳播帕克斯被捕訊息的油印機時代已經過去了。現在,旁觀者用手機記錄襲擊事件,並在幾乎瞬間向全世界分享新聞和憤怒。社交媒體幫助運動動員人們,並在閃電般的速度下產生國際抗議浪潮。

一名示威者高呼“醒醒,醒醒!這也是你的戰鬥!”,在2020年6月12日紐約州布魯克林舉行的“黑人的命也是命”抗議活動中召喚旁觀者。

圖片來源:賈斯汀·艾哈倫

“黑人的命也是命”運動的參與者也非常多元化。大多數民權運動的地方中心都由黑人男性領導。但該運動最傑出的戰術家貝亞德·魯斯汀被置於幕後,原因是擔心他的同性戀會被用來詆譭該運動的努力。相比之下,加爾扎、卡洛斯和託梅蒂都是黑人女性,其中兩人是酷兒。“我們的網路以那些在黑人解放運動中被邊緣化的人為中心,”他們的組織“黑人的命也是命全球網路”的使命宣言中宣稱。許多白人和其他少數族裔成員也加入了這場運動,增強了它的力量。

另一個關鍵區別是中心化。雖然民權運動深深紮根於黑人社群,並配備了強大的領導人,但“黑人的命也是命”運動是由分散在各地的組織組成的鬆散集合。其中最有影響力的是“黑人的命也是命”網路本身,它在全球擁有40多個分會,每個分會都組織自己的行動。因此,這場運動是去中心化的、民主的,而且顯然是無領導的。它是一個虛擬的“解放者集體”,他們在建立地方運動的同時,也成為全球力量的一部分,該力量旨在推翻基於種族的警察暴行和種族不平等等級制度,並實現黑人的徹底解放。

未來展望

由於社會是動態的,因此為解釋某個時代的運動而開發的任何理論都無法完全描述另一場運動。然而,20世紀後期開發的框架仍然與21世紀相關。現代運動也是爭取權力的鬥爭。它們也必須應對動員資源、組織群眾參與、提高意識、應對鎮壓和完善社會破壞策略的挑戰。

“GET YOUR KNEE OFF OUR NECKS” 這句話是 2020 年 8 月 28 日在國家廣場舉行的抗議活動的口號,當天是馬丁·路德·金領導的歷史性華盛頓遊行 57 週年紀念日。 這次活動旨在紀念民權運動,同時也承認在美國消除系統性的種族和經濟不公正所面臨的挑戰。

圖片來源:Joshua Rashaad McFadden

“黑人的命也是命”運動面臨著諸多問題和障礙。 民權運動依靠緊密的當地社群和強有力的領導者,他們在教堂和其他安全場所會面,組織和制定戰略,建立團結和紀律。 一個去中心化的運動能否在抗議者面對殘酷鎮壓時產生必要的團結? 他們基於網際網路的、漏洞百出的組織結構能否提供安全的空間,讓他們可以在其中辯論和選擇策略和戰略? 他們能否維持紀律? 如果抗議者沒有以協調和有紀律的方式執行計劃好的戰術,他們能成功嗎? 一個運動如何糾正被證明是錯誤的行動路線?

與此同時,鎮壓勢力正在抬頭。 技術不僅造福於運動的參與者,也造福於他們的對手。 監視手段現在比聯邦調查局過去用來監視金的竊聽器要精密得多。 特工 провокатор 可以將和平抗議變成暴力抗議,為當局提供更嚴厲鎮壓的藉口。 一個歡迎陌生人的去中心化運動如何防範這種顛覆?

哪裡有不公正存在,哪裡就會有爭取廢除不公正的鬥爭。 各個社群將繼續組織這些被壓迫者的武器,並將透過反覆試驗成為更有效的自由戰士。 學者們面臨著跟上這些運動發展步伐的挑戰。 但他們必須做得更多:他們需要跑得更快,照亮運動在解放人類的征程中應該走過的道路。