1912年,在夏威夷茂宜島哈雷阿卡拉古老的熔岩原上,一棵樹木奄奄一息地佇立著。它高十五英尺,樹皮上覆蓋著地衣,只剩下最後一朵花了。

夏威夷人稱這棵樹為hau kuahiwi,即山芙蓉。與更常見的夏威夷芙蓉不同,後者生長在潮溼的山谷中,以熱情的阿羅哈姿態盛開,而山芙蓉只生長在夏威夷火山乾燥、排水良好的熔岩原上。這種植物只展開五片芙蓉狀花瓣中的兩片,其餘部分保持閉合,形成一個含蓄的彎曲管狀,專為茂宜島吸蜜鳥而設計——這是一種以花蜜為食的鳴禽,喙呈彎曲狀,是其最喜愛的授粉者。

但這棵樹已經多年沒有繁殖了。隨著19世紀末20世紀初的到來,大多數吸蜜鳥已經消失。哈雷阿卡拉的熔岩原被改造成了牧牛場。牛群摩擦它的樹幹,使其變得粗糙。老鼠吃掉了它的種子。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

一位植物學家沿著山坡走來,頭戴粗獷騎兵帽,身穿卡其布衣服,肩上挎著一個採集袋。他名叫格里特·懷爾德,他是1910年首次鑑定出這棵樹的探險隊成員。因此,這棵樹以他的名字命名,Hibiscadelphus wilderianus。它是其物種中唯一被發現的成員。它的病態是懷爾德返回的原因。他摘下了最後一朵花,以及一些樹枝和葉子,並將它們放進袋子裡。然後他轉身,慢慢地走下山坡。

不久之後,這棵樹屈服於牛和老鼠,掉落了最後一片葉子。H. wilderianus滅絕了。本該就此結束。滅絕本應是永恆的。

然而,DNA測序技術的最新突破使得讀取早已死亡的生物的基因並“重啟”這些DNA片段變得越來越容易。人們正在認真努力地利用這種技術來複活旅鴿和猛獁象。這兩個專案都依賴於仍在多年後的生物工程進步。然而,在2018年,在波士頓新興海港區上方一棟八層樓的實驗室裡,這棵早已死亡的山芙蓉的關鍵部分重獲新生。

一群基因工程師為一家名為Ginkgo Bioworks的公司工作,他們能夠重建花朵的香味基因。他們重建了產生花朵獨特氣味的遺傳物質,使其在另一種生命形式——酵母——中再次發揮作用,人類的鼻子聞到了一種在一個多世紀前就已從地球上消失的氣味。就像奧德修斯在冥府中喚起亡靈並向他們索取資訊一樣,生者和死者之間發生了一種交流。沒有花朵,沒有花瓣,但這些是植物的實際DNA序列,它們告訴細胞像過去在茂宜島上那樣大量產生分子,而這些分子被人們的鼻子捕捉到,向他們的大腦傳送訊號。這是迄今為止最明顯的跡象,表明滅絕的堅硬膜層開始軟化。這種新發現的孔隙性迫使人們產生一個奇怪的問題:我們能否重啟足夠的基因,從而說有些東西不再完全死亡?

生命的氣息

復活專案開始於2014年在羅馬舉行的國際精油和香料貿易聯合會年度大會,這聽起來很奇怪。當時,Ginkgo的執行長傑森·凱利正在尋找拓展業務的機會。凱利和他的Ginkgo聯合創始人於2008年畢業於麻省理工學院,獲得了合成生物學專業的第一批博士學位。他的公司也非常專業化:如果另一家公司需要一種新的微生物來生產一些有價值的分子——用於燃料、纖維、香料、藥品或任何其他用途——Ginkgo將在其生物鑄造廠設計和測試數百種原型,並將效能最佳的原型交付給客戶。

Ginkgo的許多最佳客戶都在香精香料行業,該行業的原材料可能非常昂貴。所有這些香味分子都是由植物細胞中的酶產生的,而這些酶的藍圖則編碼在DNA中的基因中。就像軟體一樣,這段程式碼可以在任何相容的平臺上執行,而生命具有驚人的平臺不可知性。所有生物都使用相同的四字母DNA語言——標記為A、T、C和G的組分——酵母和植物執行許多相同的基因。透過將香味基因插入到經過特殊工程改造的啤酒酵母菌株中,Ginkgo在燒瓶中釀造香味分子,就像釀造啤酒一樣。

在貿易展上,凱利遇到了瑞士香水巨頭奇華頓的一位顧問,他告訴凱利奇華頓的Scent Trek計劃,該計劃派遣探險家進入世界各地的雨林,捕捉稀有花朵周圍的空氣,以便可以識別這些香味。凱利很感興趣。如果Ginkgo能夠獲得這些植物的樣本,該公司就可以對基因進行測序,併合成產生氣味的酶。但當兩人集思廣益時,凱利有了一個更瘋狂的想法。如果他能夠超越默默無聞的植物,帶回甚至不再存在的花朵的香味,那會怎麼樣呢?

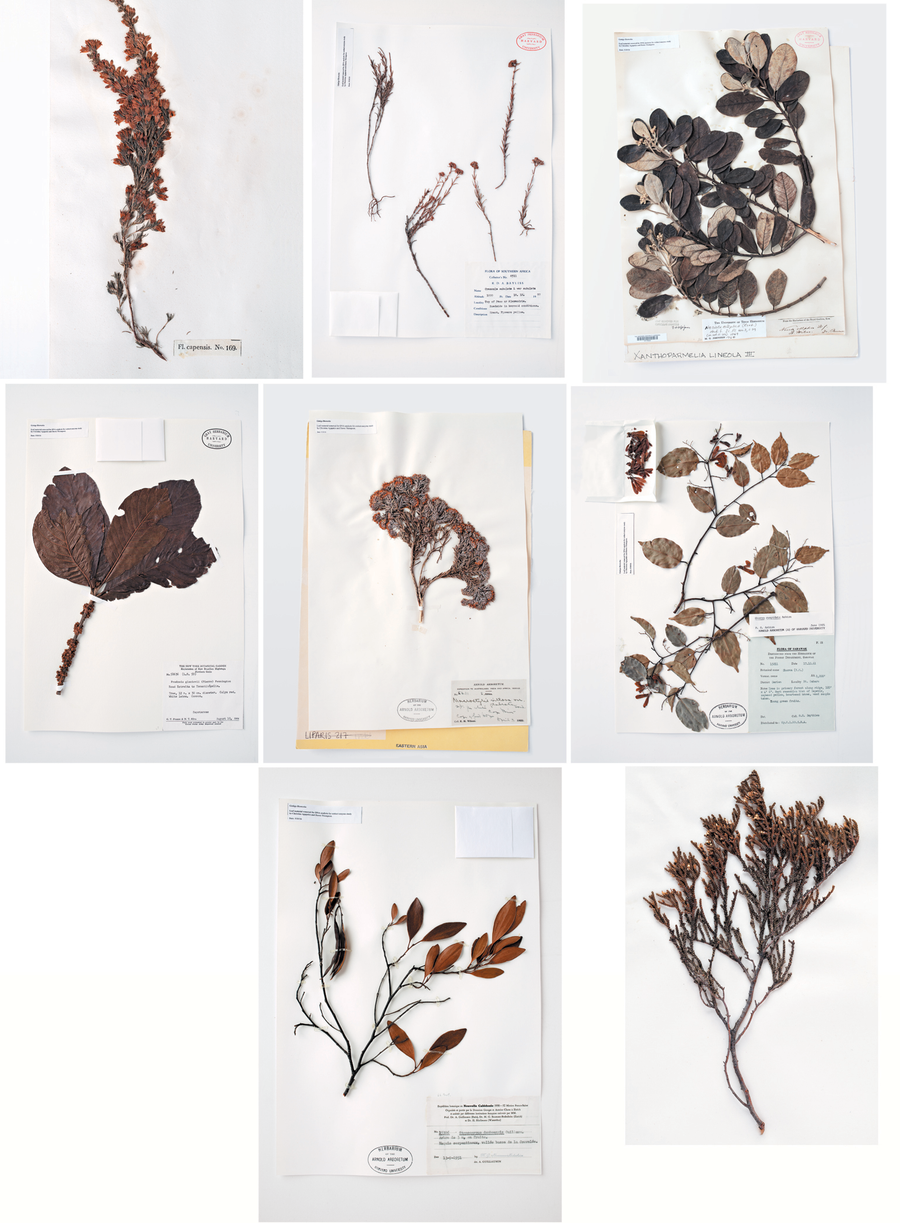

恢復的基因:研究人員在哈佛大學植物標本館的已滅絕植物標本中發現了DNA片段。他們將DNA拼接在一起,形成了溫伯格松果灌木(Leucadendron grandiflorum Salisb.)(左上);山芙蓉(Hibiscadelphus wilderianus Rock)(右上);以及俄亥俄瀑布鱗果豆(Orbexilum stipulatum [Torr. & A. Gray] Rydb.)(左下)的香味基因。這三種植物產生了芳香化合物。桃金娘科植物Myrcia skeldingii Proctor(右下)產生了一個不產生香味分子的基因。圖片來源:標本照片拍攝於哈佛大學阿諾德植物園和格雷植物標本館

他想,這將是扭轉巨大生物浪費的第一步。“地球花費了三十億年,透過我們稱之為進化的過程來嘗試不同的DNA序列,”凱利說,“這就是我們今天擁有的。但在這個過程中,許多東西由於一些隨機原因——隕石或其他原因——而丟失了,其中一些東西令人難以置信。地球花費了數億年的時間來進化DNA。而我們卻不得不讓它消失?對於生物設計師來說,想象失去所有這些偉大的程式碼令人沮喪。”

凱利的最初計劃模仿了侏羅紀公園:從北極永久凍土層中回收一朵冰河時代的花朵,對其基因進行測序,併合成負責香味的基因,然後將它們放入酵母細胞中。當基因指示細胞產生香味分子時,凱利可以釀造出一點絕滅No 5。

這是一個大膽的嘗試。儘管少數古代基因已經在實驗室中被重建,但大多數基因只是靜靜地躺在那裡,從未被要求產生蛋白質,從而重新加入我們的世界。即使Ginkgo能夠重建舊基因,這些基因也可能無法在新酵母中發揮作用。凱利還擔心會佔用寶貴的資源。他公司的每個人都已經工作過度。他們最不需要的就是捲入一場侏羅紀式的鬧劇。

但這個專案在Ginkgo的創意總監克里斯蒂娜·阿加帕基斯那裡找到了支持者。阿加帕基斯在哈佛大學獲得了合成生物學博士學位,她致力於最佳化細菌以生產氫燃料,並創作了基於抗體形狀的藝術作品。她熱情而詼諧,被探索自然與非自然之間邊界的研究以及引發有關轉基因生物的有趣對話的研究吸引。一種人們可以在冥想這些已逝物種時聞到的已滅絕花卉的香水正合她的心意。她將這項冒險計劃命名為“白堊紀計劃”,以紀念花卉首次出現的時期。她首先聯絡了冰河時代挖掘領域的專家,他們告訴她,不可能從永久凍土層中出現的粘糊糊的植物斑點中測序出完整的基因組。冰河時代是一條死衚衕。

在放棄之前,阿加帕基斯做了任何優秀的千禧一代都會做的事情:她在谷歌上搜索了“已滅絕植物DNA測序”。在搜尋結果列表的底部,她找到了一篇來自林奈學會生物學雜誌的晦澀論文,內容是關於博物館學,這是一種從博物館儲存的植物和動物中提取DNA的新技術。因此,她根本不需要永久凍土層。她只需要一個植物標本館。

這一認識讓這位哈佛畢業生露出了笑容。她知道在哪裡可以找到這樣的地方。

DNA搜尋

哈佛大學植物標本館的歷史可以追溯到1842年,它坐落在以神學院大道命名的一條磚砌街道的一端,其眾多的樓層裡擺滿了散發著甲醛氣味的櫃子,裡面存放著超過五百萬份樣本。他們並不熱衷於變革,因此當阿加帕基斯在2016年提出她的計劃時,館長持懷疑態度。用他們的植物做什麼?植物標本館的業務不是將其收藏品贈送給營利性實體。此外,他們沒有對其藏品的任何可搜尋資料庫,因此他們不知道他們是否擁有任何已滅絕的植物。

阿加帕基斯花了幾個月的時間談判才達成協議。當她提出向研究界提供她發現的任何已滅絕植物的基因組時,這筆交易才最終敲定。即便如此,她也必須在沒有植物標本館工作人員的幫助下自行尋找植物,而且如果她確實找到了她要找的東西,她也不能拿走超過小指指甲大小的無關材料碎片。

阿加帕基斯和Ginkgo的下一代測序主管道恩·湯普森打印出了IUCN紅色名錄上的116種現代植物滅絕名錄,並開始了她們的探索之旅。藏品首先按植物科,其次按地理位置排列,因此找到樣本的唯一方法是去植物標本館的相應樓層,找到正確科的過道,然後在所有資料夾中搜索特定國家或地區的植物。過道是無盡的,櫃子似乎裝滿了除他們正在尋找的植物之外的一切東西。然後,在夏威夷房間,阿加帕基斯轉動一個大輪子,將吱吱作響的櫃子拉開,開啟門,翻閱資料夾,開啟一個,然後俯視著三根長長的樹枝,上面長滿了寬闊、美麗的葉子和一朵壓制的花蕾。“夏威夷群島植物誌”上寫著附帶的卡片。“Hibiscadelphus wilderianus。”阿加帕基斯感到一陣觸電般的激動。正是懷爾德的已滅絕樹木,就在她眼前。

圖片來源:麗貝卡·孔特

最終,科學家們在植物標本館中找到了他們名單上的20種植物,其中14種有足夠的材料可以備用。在館長嚴厲的目光下,他們折斷了最不重要的部分,並將它們放入塑膠袋中。

然後就到了最困難的部分。生物體死亡後,DNA會降解。Ginkgo將不得不在纖維素的稻草堆中尋找DNA針。而且該團隊只有足夠的材料進行幾次嘗試。研究人員決定用從波士頓街道上撿來的橡樹葉進行練習。即使這樣也不順利。儘管他們擁有最先進的測序裝置,但他們仍難以從樣本中提取DNA。古代樣本沒有產生任何東西。

隨著將測序儀讓給付費專案的壓力越來越大,阿加帕基斯和湯普森進行了一次令人清醒的談話。如果他們繼續嘗試,他們將耗盡植物材料,而且他們不可能獲得更多。他們決定暫停白堊紀計劃,直到他們找到更有效的方法。

幾個月後,在一次會議上,凱利遇到了加州大學聖克魯茲分校古基因組學實驗室的聯合主任貝絲·夏皮羅。如果你想讓猛獁象或旅鴿起死回生,你就應該去這個地方。每年,它在從不可靠的舊材料中提取微量DNA方面都做得越來越好。2016年,該實驗室能夠從白令海峽一個島嶼上5650年前的湖泊沉積物中鑑定出0.01%至0.05%的猛獁象DNA——僅僅是一絲厚皮動物的氣息。把你的花寄給我們,夏皮羅說。

湯普森將她的塑膠袋裝葉片材料連夜寄給了古基因組學實驗室的研究生喬什·卡普。卡普不喜歡他看到的東西。他將每個樣本研磨成粉末,以最大限度地增加表面積,但植物不像他習慣的骨頭那樣容易研磨成粉末。但在經過多次過濾步驟和一些與DNA片段結合的化學物質的創造性應用後,卡普最終得到了14個微型管,裡面裝著已逝植物的秘密,他將它們裝在乾冰中寄回了Ginkgo。當湯普森在波士頓的測序儀上執行這些樣本時,她欣喜地看到許多短讀段出現:數百萬個遺傳密碼片段,每個片段只有40或50個字母長。

復活室:在波士頓的Ginkgo Bioworks,一個實驗室(上)被建立起來,用於改造酵母,以生產非酵母分子——例如已滅絕植物的香味化合物。那裡的一位工程師(左下)正在準備細胞,以便可以分析它們的遺傳密碼。最後,指導復原專案的克里斯蒂娜·阿加帕基斯(右下)正在嗅聞來自已恢復的山芙蓉DNA的不同化合物的混合物。圖片來源:Floto + Warner

行動中的重建

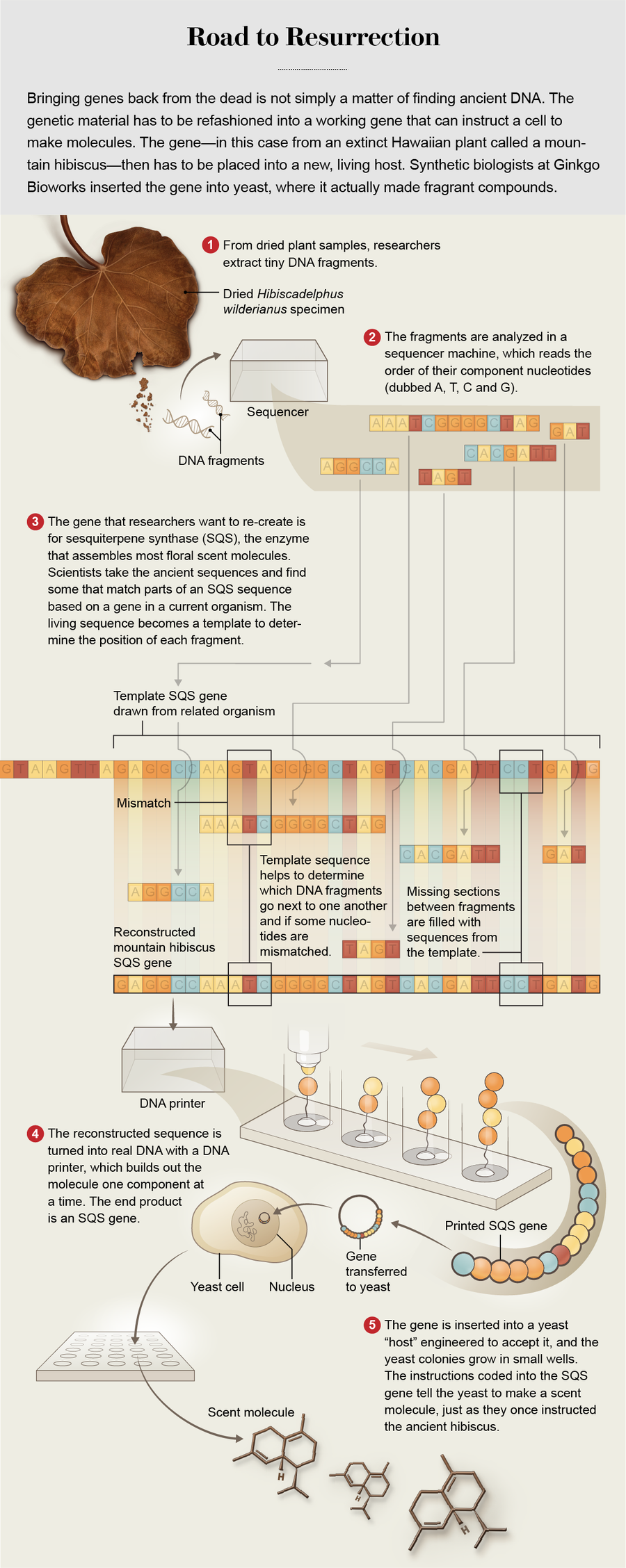

但是,這些片段中是否有一些屬於香味基因,它們能否被重新組裝起來?Ginkgo正在尋找通常約1700個字母長的基因,這些基因可以製造稱為倍半萜烯合酶(SQS)的酶;這些酶將大多數良好的花香分子縫合在一起。一朵典型的花可能擁有幾個這樣的基因。利用他們回收的所有微小片段,就好像Ginkgo的研究人員為每種植物都準備了一本書——已滅絕植物的基因組——所有這些書都被切成隨機的50個字母的塊,然後混合在一起,他們需要以正確的方式重新組裝一些1700個字母的段落。

如果科學家們有原始書籍的副本作為模板,甚至有幾章,他們就可以弄清楚這些片段去了哪裡。進化在這裡發揮了作用。它從不從頭開始創造任何東西。新物種從較老的物種進化而來,調整或重新利用原始基因。因此,現代植物中的大多數SQS基因都與近親祖先共享許多DNA程式碼。當時在Ginkgo工作的計算生物學家王珏負責解決這個書籍重組問題。他意識到,現代SQS可以作為模板。這就像試圖使用詹姆斯國王欽定本和新國際版聖經作為指南來重建聖經的丟失版本。措辭不會完全匹配,但它們可以很好地指導片段的去向。

王珏一點一點地在他現代親屬提供的支架上構建他的基因,依靠序列重疊進行定位。他從現代模板中填補了任何缺失的DNA字母。如果他破碎的聖經讀到“起初是_ _ _ 道”,他可以查閱詹姆斯國王欽定本,並相當確信哪些字母缺失了。

最終,王珏能夠從已滅絕的花朵中重建2738個基因版本。毫無疑問,這些生物字母串中存在一些錯別字。這會破壞它們的功能嗎?有時,DNA的單個錯誤字母會災難性地破壞基因,就像鐮狀細胞性貧血一樣。但通常,微小的變化不會影響最終產品。事實上,有時形式明顯不同的基因也會發揮類似的作用。用聖經的話來說,“太初有道”(詹姆斯國王欽定本)和“道在先”(資訊版聖經)並非逐字匹配,但兩者都完成了任務。王珏認為他的大多數字母串都太不穩定了。他只是希望其中一些能夠作為真實細胞的指令發揮作用。

為了實現這一目標,這些僅存在於王珏計算機中的基因必須轉化為物理DNA。這是一項相當直接的工作,使用DNA印表機完成,DNA印表機類似於3D印表機,但它會噴射出As、Cs、Gs和Ts,這些物質會化學結合在一起,形成經典的雙螺旋結構。儘管這通常被稱為合成DNA,但它與其他任何DNA一樣真實。分子就是分子。

然後就輪到酵母了,2000多個基因中的每一個基因都進入一個經過培育的菌落,該菌落可以接受新的DNA並根據其指令製造分子。幾天來,這些菌落像啤酒釀造一樣在它們的小容器中起泡。Ginkgo的分子微生物學家斯科特·馬爾觀察著,想知道他們製造了什麼。當發酵消退後,馬爾將每個菌落的樣本透過質譜儀執行,質譜儀是一種人工鼻子,能夠檢測和識別每種菌株中產生的微量分子。每種質量在圖表上都顯示為不同大小的峰值。馬爾的工作是像指紋一樣讀取峰值模式。

他編寫程式,消除機器讀數中酵母代謝的所有常規產物,因此只顯示非酵母SQS產物——產生香味的倍半萜烯。馬爾考慮到渺茫的機率和Ginkgo翻譯中出現錯別字的可能性,他祈禱好運,並運行了樣本。讀數顯示什麼也沒有。然後又是什麼也沒有。看起來科學家們拼湊的書籍段落有太多的字母錯誤,細胞無法讀取這些段落。

然後就出現了:一個峰值。過了一會兒,又出現了一個,又一個。馬爾長長地舒了一口氣,開始將分子指紋與他的萜烯資料庫進行匹配。然後他向白堊紀計劃團隊宣佈了這個好訊息:數十個花-酵母嵌合體是活的。

阿加帕基斯坐在桌子旁,聽著馬爾的報告,並將這一切都記在心裡。自從最初的瘋狂想法以來,已經過去了三年。很多次,她和她的同事幾乎放棄了它。而現在他們有了分子。真實的分子!由一個世紀以來不存在的基因製造的!

白堊紀計劃:在Ginkgo的努力中,研究人員異想天開地以白堊紀命名該計劃,他們重建了來自14種已滅絕(或幾乎滅絕)植物的香味分子基因。以下八種植物產生了有希望的DNA序列,但當放入設計師酵母中時,並沒有大量產生香味化合物:Erica pyramidalis Sol.(左上),Crassula subulata var. subulata L.(上中),Nesiota elliptica (Roxb.) Hook. f.(右上),Pradosia glaziovii (Pierre) T. D. Penn.(中左),Macrostylis villosa (Thunb.) Sond.(中中),Shorea cuspidata P. S. Ashton(中右),Stenocarpus dumbeensis Guillaumin(左下)和Thamnea depressa Oliv.(右下)。圖片來源:Floto + Warner

回到現實世界

Ginkgo的酵母能夠從三種不同的已滅絕植物中獲取基因,從而產生倍半萜烯。儘管顯微鏡下的量太小而無法直接聞到,但科學家們根據現代同類植物的氣味,對最終的花卉性質有了一些瞭解。其中一種植物是俄亥俄瀑布鱗果豆——一種豆科植物,它犯了一個致命的錯誤,只生長在俄亥俄河中被1920年代的水壩淹沒的少數岩石小島上——產生了一些倍半萜烯,如果以21世紀的一些近親為指導,它們會散發出木香、胡椒味和香脂味。

溫伯格松果灌木——一種五英尺高的花朵,花瓣白色,頭部黃色,生長在開普敦上方的花崗岩山丘中,直到1806年,它在南非不斷擴張的葡萄園下永遠消失——產生了驚人的21種倍半萜烯,其中許多與誘人的香味有關:茉莉花、檸檬草、大麻、洋甘菊、薑黃、生薑、啤酒花。這種笨拙的混合物聽起來與一種以“濃烈而令人不快的氣味”而聞名的花朵非常匹配。

山芙蓉H. wilderianus產生了11種倍半萜烯,它最後一次向世界釋放其精華是在1912年,當時格里特·懷爾德摘下了最後一朵花,走下哈雷阿卡拉山,他永遠不會想到會有人再次聞到hau kuahiwi的味道。從那時起,基因不太可能的復活之路將它們帶到了夏威夷大學的植物標本館,在那裡,這種植物被幹燥和壓制,並最終與哈佛大學植物標本館共享。它在那裡等待了幾十年,等待阿加帕基斯開啟它的馬尼拉資料夾,並掰下一塊屍體碎片。這些基因在聖克魯茲被液化,在波士頓被數字化,然後在與寄生它們的最後一種地球生物完全不同的生物體的溫柔懷抱中被重新啟用。基因跨越了時間和空間和外部形式,但它們的資訊得以保留。

然後就到了聞它們的時候了。白堊紀計劃團隊選擇了Hibiscadelphus作為第一個嘗試物件,因為它的魅力令人著迷,就像它在數千年中對許多吸蜜鳥一樣。在一個陽光明媚的八月,在一個潔白的會議室裡,小組聚集在一起品嚐各種配方——由柏林香味藝術家西塞爾·托拉斯為公司創作——這些配方將夏威夷分子以不同的組合和濃度混合在一起。其中一種分子,樟腦烯,是香油中的一種昂貴成分。Hibiscadelphus有昂貴的品味。

他們將紙質香味測試條浸入11個小精靈瓶中,將它們放在離鼻子幾英寸的地方,輕輕地嗅了嗅。團隊成員互相咧嘴一笑,彷彿他們不敢相信自己身處此地。“第一種復活的香味!”凱利宣佈。阿加帕基斯的反應更加發自內心。“我感到不知所措,”她說。“我無法想象這會是什麼味道。”

一些樣品帶有柑橘或百里香的閃光。所有樣品都有一種樹皮和杜松的木質核心,這一定是hau kuahiwi的精華。“我喜歡這種輕盈感,”阿加帕基斯閉著眼睛吸氣時說。“感覺很空靈。”

在幾個樣品的背景中潛伏著一絲硫磺泥土的煙燻味。凱利把一個樣品放在鼻子下,眼睛裡閃爍著光芒。“老實說,這非常神奇,”他說。“我希望它能抓住人們的想象力,讓他們思考我們失去了什麼。”

斯坦福大學生物工程師梅根·帕爾默說,這種香味——以及它激發的思考——是一個重要的里程碑,她是Revive & Restore(一個支援旅鴿和猛獁象復活專案的非營利組織)的董事會成員。“我們無法確切知道這些花朵聞起來是什麼味道,”她說,“但我們可以獲得分子暗示,我們透過我們今天在世界上看到的物種的知識來解讀這些暗示。”她補充說,隨著科學的進步,“這些技術可以幫助我們更明智地猜測已滅絕物種的功能。它們甚至可能允許更雄心勃勃的專案來恢復這些功能以及產生這些功能的物種。”

由於這項工作,我們離從細胞中提取劍齒虎麝香或尼安德特人血紅蛋白又近了一小步。隨著越來越多的自由基因以新的形式恢復功能,它們使我們開始質疑我們過去對物種的強調。傳統的基因容器可能無法限制其內容物的生命。坐在波士頓的會議室裡,似乎很明顯,DNA四十億年職業生涯中最有利的時機之一已經開始。生物工程實驗室、數字資料庫和DNA印表機這種新穎的環境正在賦予基因一種新的流動自由、新的複製方式、新的棲息地來定居、新的生物體來誘惑。最初的形式可能會滅絕,但許多功能可以恢復,在某個時候——沒有人真正知道那是什麼時候——這種復活可能會使生物體達到“不再死亡”的程度。

隨著精油瀰漫在空氣中,房間變成了一個不太可能的熱帶綠洲,遠處飄來一絲煙霧,人們很容易想象到遠古時期哈雷阿卡拉陽光炙烤的熔岩原,周圍環繞著一片山芙蓉森林,鮮紅色的吸蜜鳥在花朵間飛舞。那個世界將永遠不會再來,但來自原始夏威夷和其他失落景觀的無數基因可能會做到這一點。此時此刻,它們正在衝擊滅絕的膜層,探測著,渴望著任何重返舞臺的機會。