在看似隨機的圖案中看到熟悉的形狀很容易。例如,看看有多少人在雲中看到人臉,或者在美國藝術家傑克遜·波洛克的“潑灑”畫作中看到人臉,他以將顏料滴在畫布上的方式而聞名。但波洛克不喜歡他的畫作的觀眾被這些他稱之為“額外負擔”的形象分心的想法。事實上,人們認為在他職業生涯中,他本能地增加了作品的複雜性來防止這種現象。

現在,研究人員可能已經揭示了波洛克直覺的基礎——使用了分形幾何的數學。他們發現,具有相對較低的“分形複雜性”的影像會產生更多的感知形式。隨著這種視覺複雜性的增加,感知影像的數量會減少。這一發現發表在PLoS ONE上。

重複圖案

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱我們的獲獎新聞報道,以支援我們 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

分形是在每個放大倍率下都顯而易見的重複圖案。在自然界中,可以在雪花、花椰菜和樹枝中看到例子。

分形複雜性是根據其D值來衡量的,該值反映了影像中精細結構的量。D值範圍從1.0(一條沒有分形的平滑線)到2.0(一個完全填充的塊,其中看不到任何線條,因此也沒有分形)。

俄勒岡大學尤金分校的物理學家和藝術學者理查德·泰勒有興趣瞭解為什麼某些隨機圖案會引起影像感知。為了找出答案,他的團隊轉向了過去另一位激進人物的工作:瑞士弗洛伊德派精神病學家赫爾曼·羅夏。

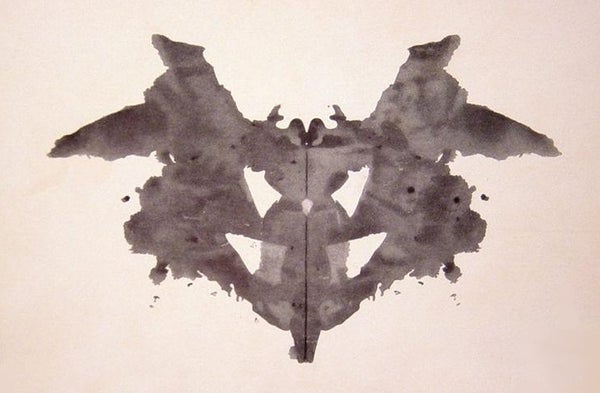

羅夏在 1921 年建立了十個對稱的墨跡,用於心理測試。他要求患者說出他們在汙漬中看到的每一個熟悉物體。他解釋了他們的看法——例如,它們是花還是槍——以幫助他診斷他們的心理問題。

儘管墨跡可以揭示人類潛意識奧秘的想法早已失寵,但泰勒想知道是什麼讓它們鋸齒狀的邊緣形狀引發了影像感知,以及這是否與分形有關。

因此,他和他的同事使用邊緣檢測計算機演算法分析了羅夏墨跡的分形特徵。

複雜度越低,影像越多

為了簡單起見,該團隊僅使用了羅夏的五個黑色墨跡,而不是他的彩色墨跡,因為研究人員發現不同的色調具有自己的分形特徵。黑色墨跡的D值範圍為 1.1 到 1.3——相對較低的複雜性。

科學家們還找到了兩個大型歷史資料集,其中記錄了在羅夏墨跡中感知到的所有影像(稱為感知),並提取了每個墨跡可以觸發的感知形狀的總數。其中一個數據集,包含來自 1,050 人的資訊,記錄了其中一個墨跡的總共 300 個感知。

這兩個資料集都表明,隨著D值的增加,感知的數量減少。

“我們的結果有點令人驚訝,”泰勒說。他還預計會發現墨跡具有自然界中常見的中等分形複雜性(約為 1.3-1.5),而人類視覺系統已經適應了這種複雜性。泰勒此前曾發現,觀看此範圍內分形的人們的大腦會表現出壓力減輕的跡象。

考慮到羅夏手工製作的墨跡的其他特徵,例如對稱性、方向或陰影的變化,可能會對結果有所貢獻,科學家們使用 24 個計算機生成的墨跡重複了該實驗,這些墨跡僅在分形複雜性上有所不同。這些墨跡的D值固定在 1.05 和 1.95 之間。

研究人員招募了 23 名大學生,向他們展示了每個墨跡 10 秒鐘,並告訴他們記下他們看到的所有影像。同樣,該團隊發現,感知的數量隨著分形複雜性的增加而減少。他們還發現,D值為 1.1 的影像產生的感知最多。

分形“最佳點”

“結果相當違反直覺,”英國利物浦大學研究藝術品中分形圖案如何反映藝術家神經狀態的心理學家亞歷克斯·福賽思說。“這讓我覺得我應該在我們研究中更多地關注低分形複雜性。”

泰勒說,這項工作可能有助於研究人類視覺系統,以及設計改進的偽裝材料。

至於波洛克,泰勒說,在過去的 20 年裡,他一直著迷於學者們就這位藝術家的潑灑畫作中感知的影像進行的“激烈辯論”。

“從 1943 年開始的十年裡,波洛克的作品從簡單的低D值分形圖案演變為複雜的高D值分形圖案,”泰勒說。

最新的研究表明,像波洛克這樣的藝術家在數學發展之前,就已經無意識地接過了分形現象的接力棒,他補充說。“現在,我已經將這個私人的謎團解決了,”泰勒說。

本文經許可轉載,並於2017 年 2 月 14 日首次發表。