早在我們祖先進化出大型大腦和語言,甚至在他們馴服火或製造石器之前,他們就開始做一件哺乳動物從未做過的事情:用兩條腿走路。在最古老的人科動物——人類家族的成員——的化石中,直立行走的骨骼適應性顯而易見,這些化石可以追溯到七百萬到五百萬年前。用兩條腿而不是四條腿移動,為我們譜系中隨後的進化變化奠定了基礎。這使得我們的祖先能夠擴大他們的活動範圍並使其飲食多樣化,並改變了我們生育和養育孩子的方式。這種奇特的運動方式幾乎是所有使人類獨一無二的其他特徵的基礎。

在人類進化的標誌性描繪中,一個祖先的佇列從像黑猩猩一樣的生物用四肢蹣跚而行開始,逐漸演變成一系列越來越直立的祖先,最終達到完全直立的智人用兩條腿趾高氣揚地邁步前進。這種影像及其變體被稱為“進步的行軍”,最早在 20 世紀 60 年代流行起來,它裝飾了無數的書籍、T 恤、保險槓貼紙和咖啡杯。

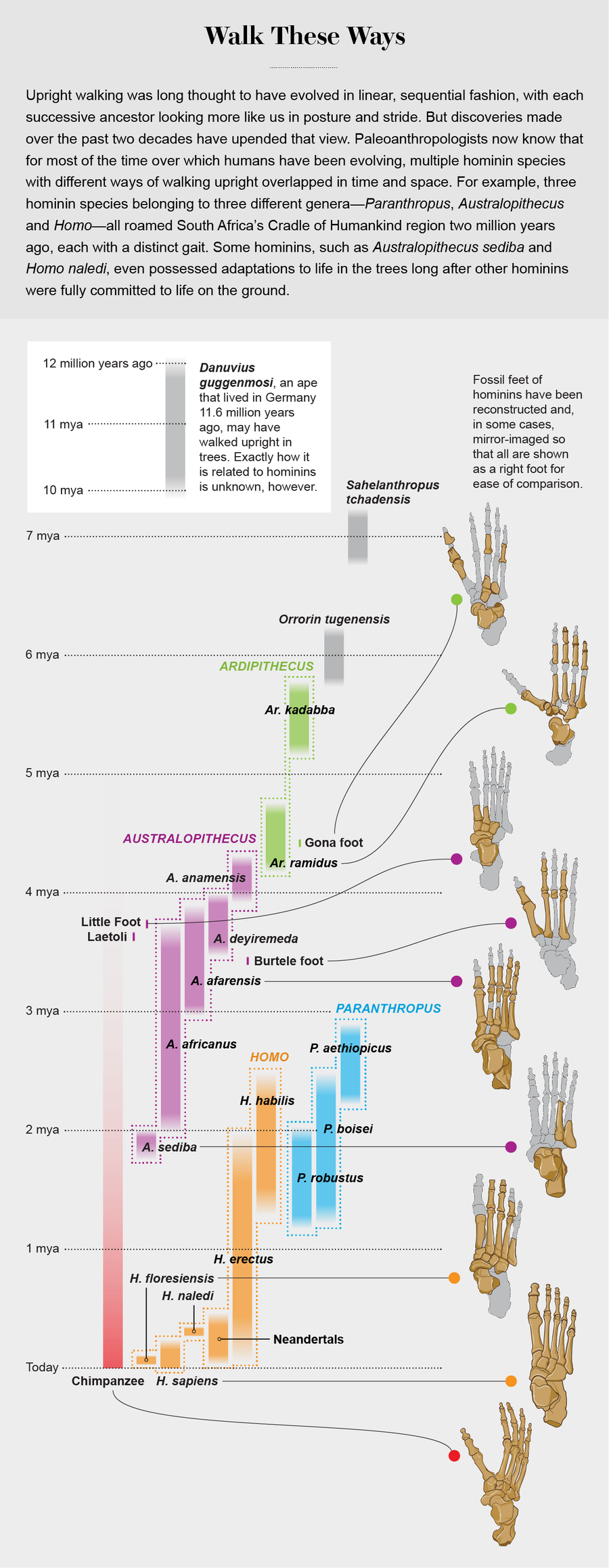

但是,過去二十年來古人類學的發現迫使科學家們重新繪製這種傳統的線性影像。我們現在知道,生活在非洲各地不同環境中的各種人科動物物種,有時是同時代的,進化出了不同的雙足行走方式。雙足行走的出現開啟了漫長的進化即興創作階段,這種形式的運動方式層出不窮。我們現代的步幅並非預先註定的,每個連續的祖先都朝著特定的最終目標邁進(畢竟進化沒有計劃)。相反,它是早期人科動物嘗試過的眾多直立行走形式之一——也是最終勝出的版本。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

神秘的腳印

他們不想被飛來的象糞塊擊中。誰會想呢?因此,古生物學家凱·貝倫斯邁耶和安德魯·希爾當時正在拜訪考古學家瑪麗·利基在坦尚尼亞的萊託利化石遺址,他們跳進一條沖溝以躲避,並收集更多彈藥,以進行一場自發爆發的躲避象糞的遊戲。那是 1976 年 7 月 24 日,是古人類學史上最幸運的發現之一的日子。

希爾和貝倫斯邁耶在地上搜索糞便,但卻發現了 366 萬年前火山灰暴露層中硬化的化石象腳印和雨滴印記。糞戰休戰,其他人也來驚歎於所發現的東西。化石廣泛地講述了一種生物;化石腳印捕捉到了早已滅絕的動物在時間長河中的珍貴瞬間。

在接下來的幾周裡,利基和她的團隊探索了一個他們稱之為 A 地點的區域,刷掉覆蓋的沉積物,露出了數千個腳印,其中大部分是由小型羚羊和野兔留下的,但也包括古代大象、犀牛、長頸鹿、大型貓科動物、鳥類甚至甲蟲的腳印。利基希望在其中找到人科動物,她告訴小組注意雙足動物的腳印。也許他們會很幸運。那年九月,他們如願以償。彼得·瓊斯和菲利普·利基發現了五個連續的腳印,這些腳印是由用兩條腿而不是四條腿行走的東西留下的。是人科動物嗎?也許是,但腳印形狀 Strange,而且無論是什麼留下了它們,都交叉步走,左腳跨過右腳,就像時裝秀上的模特一樣,而不是像通常的人類那樣走路。A 地點雙足足跡是謎。

來自坦尚尼亞萊託利的化石腳印表明,366 萬年前,兩種不同的人科動物物種在該地區以雙足行走。G 地點足跡(底部)被認為是由南方古猿阿法種南方古猿留下的。A 地點足跡(頂部)是由另一種尚未確定身份的人科動物留下的。圖片來源:傑里米·德席爾瓦(頂部);約翰·裡德/科學來源(底部)

兩年後,利基團隊的另外兩名成員保羅·阿貝爾和恩迪博·姆布伊卡在 A 地點以西兩公里處的另一個地點發現了另一條雙足足跡,該地點被稱為 G 地點。兩到三個人,甚至可能是四個人,並排走過泥濘的火山灰,留下了 69 個令人震驚的類人腳印。大多數學者都同意這些足跡是由南方古猿阿法種——露西的物種留下的——露西的化石在萊託利被發現。然而,G 地點的足跡與 A 地點的足跡截然不同。如果人科動物在 G 地點留下了足跡,那麼在 A 地點留下雙足足跡的是什麼生物呢?

在 20 世紀 80 年代中期,芝加哥大學人類學家拉斯·塔特爾試圖解開這個謎團。在將 A 地點腳印的形狀與赤腳人類、黑猩猩和經過訓練以雙足行走的馬戲團熊的腳印進行比較後,塔特爾得出結論,這些腳印要麼是由上新世時期漫遊萊託利的第二種人科動物物種留下的,要麼是由雙足行走的熊留下的。也許是因為人類雙足行走進化的線性觀點是占主導地位的正規化,其他研究人員接受了熊的假設。因此,雖然 G 地點的人科動物腳印得到了詳盡的研究並舉世聞名,但 A 地點的腳印卻默默無聞。在 30 年過去了,才有人再次關注它們。

我任教的達特茅斯學院是一所位於新罕布什爾州的一所小型文理學院,坐落在該州的白山山脈和佛蒙特州的綠山山脈之間的山谷中。雖然學校距波士頓市區只有兩個小時的車程,但其座右銘是 vox clamantis in deserto,翻譯過來就是“曠野中的呼聲”。大片糖楓樹提供了充足的糖漿供應,著名的阿巴拉契亞山道毗鄰校園,熊——很多熊——生活在周圍的樹林中。

2017 年,我當時的研究生埃裡森·麥克納特(她現在是俄亥俄大學的解剖學教授)和我與當地的黑熊專家本·基爾漢姆合作,收集了幼崽的腳印,這些幼崽的腳的大小與萊託利 A 地點的足跡相似。我們用楓糖漿和蘋果醬誘惑它們,說服幼熊用後腿站立,並蹣跚走過一個裝滿泥土的實驗性足跡通道。令我們驚訝的是,它們的腳印和步態力學與 A 地點完全不符。熊的腳後跟印記很窄,而且步幅很寬,因為它們的髖關節和膝關節解剖結構會導致它們在雙足行走時左右搖擺。我們開始對熊的假設產生懷疑。

自 A 地點足跡被發現以來,已經過去了 40 多年。在那段時間裡,季節性降雨緩慢地從萊託利貧瘠的山丘上衝刷沉積物,暴露了數萬塊化石。由科羅拉多大學丹佛分校的查爾斯·穆西巴、紐約大學的特里·哈里森和亞利桑那州立大學的丹尼斯·蘇領導的團隊已經回收了許多這些化石。我們從其他遺址得知,一種叫做熊的已滅絕熊科動物確實在上新世時期漫遊非洲,但這些團隊在萊託利回收的動物化石中,沒有一塊來自熊。有人需要再次審視 A 地點的雙足足跡。但那些給我們帶來化石骨骼和腳印的季節性降雨也具有侵蝕它們的力量。我們曾以為 A 地點的雙足腳印早已消失。值得慶幸的是,我們錯了。

2019 年,我和穆西巴前往萊託利,並像使用藏寶圖一樣使用瑪麗·利基的詳細圖紙來確定神秘的雙足腳印應該在的精確位置。然後我們開始挖掘。幾天後,坦尚尼亞團隊成員卡利斯蒂·法比安向我們呼喊“姆圖”——斯瓦希里語中“人”的意思。他發現了腳印。雨水沒有摧毀它們,而是用一層細小的沉積物覆蓋並儲存了所有五個腳印。我們使用壓舌板和粗毛刷,徹底清理了腳印,露出了以前從未見過的腳趾印記細節,我們用 20 世紀 70 年代工作的同事無法獲得的高解析度 3-D 雷射掃描捕捉到了這些細節。A 地點腳印的腳後跟印記很大,大腳趾是主要腳趾,就像人類和我們的猿類近親一樣。這不是熊。是人科動物留下了這些足跡。但究竟是哪種人科動物呢?

圖片來源:迪諾·普萊拉(腳部插圖)和珍·克里斯蒂安森

走在沙灘上,你肯定會看到各種各樣的智人腳印——例如,蹣跚學步的孩子留下的又小又平的腳印,旁邊是她母親留下的又長又拱形的腳印。現代人的形狀和大小各不相同,我們的腳也是如此。幾乎可以肯定的是,南方古猿阿法種也是如此。也許 A 地點和 G 地點的腳印顯示的是同一個人科動物物種內的正常變異。如果是這樣,A 地點腳印的小尺寸可能表明它們是由露西物種的孩子留下的。無論如何,這是我最初假設的。

查塔姆大學的腳印專家凱文·哈塔拉加入了我們的團隊,他曾幫助發現和分析了在肯亞伊萊雷特發現的 155 萬年前的直立人腳印,我們一起將 A 地點腳印的形狀與 G 地點儲存最完好的腳印和 2015 年在 S 地點發現的另一條足跡以及數百個由人類和黑猩猩留下的腳印進行了比較。我們觀察到的差異不符合當今所有年齡段的人的腳印之間的變異範圍。

我們發現,A 地點腳印的形狀與 G 地點和 S 地點的腳印的差異程度,與黑猩猩的腳印與你和我的腳印的差異程度一樣。這並不是說 A 地點腳印就像黑猩猩的腳印一樣,只是說它們的形狀與露西物種的腳印非常不同。與 G 地點和 S 地點假定的南方古猿阿法種腳印相比,A 地點腳印又短又寬,大腳趾稍微向外突出,並且有一些證據表明步行者腳的中間部分更靈活。

在我們去年 12 月在《自然》雜誌上發表的描述這些發現的論文中,我們聲稱 A 地點腳印不僅來自人科動物,而且還是萊託利第二種物種的證據。正如科學界預期的那樣,並非我們所有的同事都完全接受我們的解釋。有些人認為我們只是發現了另一條南方古猿阿法種的足跡。但值得重複的是,A 地點的腳印與 G 地點的南方古猿腳印如此不同,以至於我們的領域幾十年來都確信它們是由熊留下的。

在我看來,在 366 萬年前火山灰從天而降後不久,兩種人科動物以略微不同的腳和略微不同的方式行走,向北移動到坦尚尼亞的奧杜威峽谷盆地,也許是為了尋找水源。因為人們認為萊託利的足跡層最多捕捉到了幾天的活動,所以這是我們擁有的最好證據,證明不同的上新世人科動物物種不僅是同時代的,而且還共享相同的景觀。它們如何互動——如果真的互動過的話——目前尚無人知曉。

與萊託利 G 地點的腳印(頂部)相比,據推測是由南方古猿阿法種留下的,A 地點的腳印(底部)又短又寬;大腳趾向外突出。圖片來源:約翰·裡德/科學來源(頂部);傑里米·德席爾瓦(底部)

化石足跡

萊託利 A 地點腳印的重新發現以及我們得出的它們是由第二種物種留下的結論,是對越來越多的證據的最新補充,這些證據表明,直立行走的進化遠沒有我們曾經認為的那麼線性、那麼複雜和那麼有趣。其他證據不是來自腳印,而是來自人科動物自身的化石。孤立的足骨在人類化石記錄中很少見,而足部骨骼則更加難以捉摸。因此,令人興奮的是,在過去的二十年中,在非洲大裂谷和南非洞穴中進行搜尋的古人類學家,已經使通常與地面直接接觸的雙足動物身體部位的化石數量增加了四倍。許多新發現都取樣於人類進化中的關鍵時期,即五百萬到三百萬年前,那時我們的祖先正在成為堅定的直立行走者。2017 年,麥克納特我和我與前足病醫生、現任南非金山大學古人類學家的伯恩哈德·齊普費爾合作,試圖理解這些發現。

具體來說,我們試圖根據新的化石證據評估關於雙足行走進化的傳統觀點。根據傳統觀點,人科動物最初擁有像黑猩猩一樣的腳,這種腳是為抓住樹枝而設計的。這種腳進化成了一種過渡性腳,既能抓握又能行走,正如在被稱為阿爾迪的化石中所見,阿爾迪是 440 萬年前生活在衣索比亞阿拉米斯的地猿始祖種地猿的成員。快進到露西,這位 320 萬年前生活在衣索比亞哈達爾的南方古猿阿法種個體,她的腳有一個大的腳後跟和一個僵硬的腳中部,更適合地面生活。隨著我們自己的人屬人屬在大約一百萬年後出現,腳變得更加適合陸地運動,進化出更短的腳趾和更高的足弓。

在萊託利 A 地點足跡被發現幾十年後,研究人員重返該地點再次研究這些足跡。雖然季節性降雨往往會侵蝕腳印,但在這種情況下,它們用一層保護性沉積物覆蓋了腳印。圖片來源:雪莉·魯賓

在仔細研究了非洲各地博物館精心儲存的所有足部化石後,我們注意到,從我們的資料中湧現出一種非常不同的模式。隨著雙足行走在我們最早的祖先中進化,爆發了一場進化實驗,導致不同的人科動物擁有不同的足部形態。在我們研究的 200 萬年間隔內,我們確定了五種不同的足部形態,可能表明五種不同的直立行走方式。在阿爾迪和露西的時間界限之間,還有三種形狀獨特的腳。第一種屬於一種阿爾迪型生物,年齡與化石大致相同,來自衣索比亞戈納;第二種來自南非斯泰克方丹的 367 萬年前的人科動物,被稱為“小腳”;第三種是來自衣索比亞沃蘭索-米勒的 Burtele 遺址的非常原始的腳,可以追溯到 340 萬年前。雖然所有這五種人科動物的腳都表現出類猿和類人特徵,但這些特徵在每個腳中以完全不同的組合出現,並且不遵循預測的隨著時間推移變得越來越不像猿類和越來越像人類的模式。

就像古代版的灰姑娘故事一樣,也許這些新近發現的腳中的一隻會適合萊託利 A 地點神秘的人科動物腳印,並揭示足跡製造者的身份。當我們繼續探索我們進化史的早期階段時,我們將拭目以待。

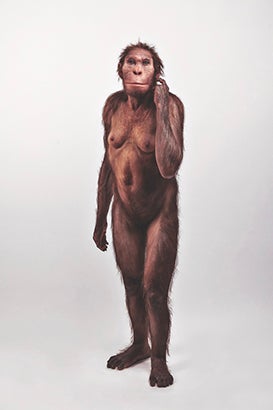

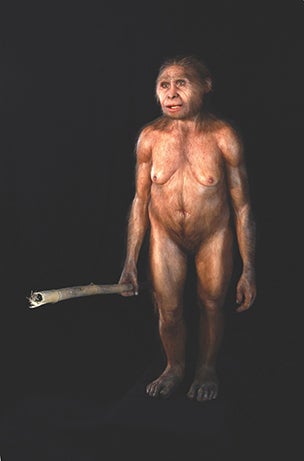

即使在具有我們現代人類步態的物種出現後,多種直立行走方式仍在繼續進化。南方古猿源泉種南方古猿(頂部)既適應陸地運動又適應樹棲運動;微小的弗洛勒斯人弗洛勒斯人(底部)有又大又平的腳,可能需要邁出小而高的步子。圖片來源:S. Entressangle 和 Elisabeth Daynes/科學來源(頂部);塞巴斯蒂安·普萊利和伊麗莎白·戴恩斯/科學來源(底部)

持續的多樣性

有趣的是,運動多樣性的模式不僅限於人類進化的早期章節。以南方古猿源泉種南方古猿為例。與象糞戰在幸運的古人類學發現的傳說中相媲美,這種近 200 萬年前的人科動物是當時九歲的馬修·伯傑在 2008 年發現的。當時他正在南非人類搖籃馬拉帕洞穴遺址與他的父親、金山大學古人類學家李·伯傑一起勘察化石,他真的絆倒了一塊含有 人科動物鎖骨和下頜骨的岩石。在隨後的幾個月裡,伯傑和他的團隊挖掘了含化石的洞穴壁,發現了他們稱之為南方古猿源泉種南方古猿的新物種的兩具部分骨骼。在我完成博士學位後不久,伯傑邀請我研究足部和腿部化石。

我被我所看到的東西震驚了。骨骼的形狀完全不對。對於這個時期的人科動物來說,腳後跟骨頭太像猿類了,而且腳中部、腳踝、膝蓋、髖關節和下背部都顯示出兩種骨骼的奇怪特徵。孤立來看,這些骨骼很奇怪。但總的來說,它們講述了一種以特殊方式行走的人科動物的故事,這種行走方式類似於今天過度內旋或過度將體重轉移到腳內側的人類。這種步態會導致現代人的關節病變,但伯傑我和我的同事們將南方古猿源泉種南方古猿形狀奇特的骨骼解釋為解決現代人在以這種方式行走時面臨的問題的解剖學解決方案。換句話說,我們認為這個物種已經適應了以這種方式行走。為什麼?南方古猿源泉種南方古猿的肩膀和手臂表明它會爬樹,它的牙齒保留了來自樹葉、水果和樹皮的植物細胞的微觀痕跡——這證明該物種經常在樹上覓食。這種行走方式是人科動物在兩個世界中生活良好的折衷方案,它在樹木和地面之間穿梭——在其他人科動物物種完全致力於陸地生活很久之後。

南方古猿源泉種南方古猿並不是兩百萬年前唯一在南非南部走動的人科動物。2020 年,由澳大利亞拉籌伯大學的安迪·赫里斯領導的研究團隊報告了來自德里莫倫洞穴系統的新發現的化石,該洞穴系統也位於人類搖籃地區。這些化石來自另外兩個人科動物物種:大牙齒粗壯傍人粗壯傍人和更像人類的直立人直立人。換句話說,來自三個不同屬——人屬人屬、傍人屬傍人屬和南方古猿屬南方古猿屬——的三種不同型別的人科動物共存。

我們從 20 世紀 80 年代在肯亞圖爾卡納湖西側發現的一具部分骨骼中得知,直立人直立人的身體形態與今天生活的人類幾乎相同。湖東側的腳印證實,這些人科動物像我們一樣行走。直立人直立人——可能是我們自己物種智人智人譜系的祖先——會環顧它的領地,看到來自兩個不同屬南方古猿屬南方古猿屬和傍人屬傍人屬的另外兩種雙足動物。鑑於它們的足部和腿部骨骼形狀不同,我認為這些人科動物都具有不同的行走風格。

即使在南方古猿屬南方古猿屬和傍人屬傍人屬滅絕後,多種行走風格的模式仍然存在。早在 6 萬年前,那時智人智人已經很好地建立起來,小型人類物種弗洛勒斯人弗洛勒斯人,綽號“霍位元人”,在其印度尼西亞弗洛勒斯島的家園上漫遊,腳相對巨大而扁平,腿短而關節小。我想知道由此產生的步態是否會包括像穿雪鞋的人那樣的小步幅和高抬膝。

也許步態差異幫助人科動物確定遠處覓食的群體是屬於他們自己的物種還是另一個物種。如果步態確實顯示遠處的覓食者來自他們相同的物種,那麼觀察者能否分辨出其他人是朋友和家人還是陌生人?知道答案可能是避免衝突和引發衝突之間的區別。事實證明,步態不僅僅是從 A 點到 B 點的一種手段。

開放性問題

關於雙足行走的進化,仍然存在許多問題。我們仍然不知道直立行走對我們最早的祖先和已滅絕的親屬來說為什麼具有選擇優勢。假設比比皆是。1809 年,法國博物學家讓-巴蒂斯特·拉馬克推測,人類進化出直立行走是為了看清高高的草叢。六十年後,查爾斯·達爾文推測,用兩條腿走路解放了雙手以使用工具。此後,其他學者提出,這使我們的祖先能夠收集和攜帶食物,或涉水穿過淺水區。還有人認為,這提供了一種在分散的資源之間旅行的更節能的方式。不過,在我看來,努力找出雙足行走進化的原因是徒勞的。相反,我認為,雙足行走可能——甚至很可能——在人科動物家譜的底部多次進化,可能是出於不同的原因,在生活在非洲各地略有不同的環境中的不同人科動物中進化。在整個非洲大陸的上新世化石遺址中發現的足部形態的多樣性支援了這種情景。

來自中新世(2300 萬年至 530 萬年前)的猿類化石記錄突出了其他未知數。在非洲工作的古人類學家一直在努力尋找來自這個極其重要的時期(人科動物與其他猿類分化之時)的猿類化石。但他們在南歐的同行已經出土了令人印象深刻的骨骼,這些骨骼來自曾經生活在西班牙、法國、德國、希臘、義大利、匈牙利和土耳其的猿類。從它們的手、手臂、背部、髖關節和腿部來看,這些歐洲猿類並不像黑猩猩那樣用指關節行走。相反,它們中的一些可能比現代非洲猿類更頻繁、更有效地用兩條腿移動。根據這些古代猿類——例如 2019 年首次宣佈的來自德國的 1160 萬年前的古猿丹尼古猿丹尼——在家譜中的位置,甚至有可能人類、黑猩猩和大猩猩的祖先從中分裂出來的猿類根本不是用指關節行走的,而是更直立的,使用手輔助雙足行走在樹林中“行走”。在那種情況下,獨特的人科動物適應性將不是雙足行走本身,而是在地面上雙足行走。如果更多的化石繼續支援這一假設,那麼基本的雙足行走可能最終不會是一種新的運動形式;當我們的祖先從樹棲生活轉向陸地生活時,它可能是一種被用於新環境的舊形式。

這個想法是有爭議的,需要進一步檢驗。挑戰在於,古人類學家尚未挖掘出非洲在關鍵時期(最終將導致人類、黑猩猩和大猩猩的譜系開始分化,即 1200 萬年前至 700 萬年前之間)的足部或腿部骨骼化石。為了填補這一空白,我們依靠那些來自南歐的古代猿類的解剖結構。在某種程度上,這就像試圖透過研究你 19 世紀被移除三次的表親的破舊黑白照片來弄清楚你曾祖母的樣子。它們會提供一些線索,但不會提供完整的畫面。我們將拭目以待,看看這個假設在未來幾十年內,隨著從地中海周圍和非洲的遺址中回收更多的化石而如何成立。不過,就目前而言,直立行走的最初開端仍然籠罩在神秘之中。

一旦我們的祖先開始用兩條腿移動,他們就一直走下去,而這段旅程一直延續到今天。一個人一生中平均會走大約 1.5 億步——足以繞地球三圈。我們漫步、闊步、蹣跚、漫遊、溜達、閒逛、拖著腳步走、踮著腳尖走、笨拙地走、重踏、疾走、趾高氣揚地走、搖搖擺擺地走。在欺負某人之後,我們可能會被要求設身處地為他們著想。英雄在水上行走,天才則是行走的百科全書。但我們人類很少思考行走。你可以說,它已經變得很普通了。然而,化石揭示了完全不同的東西。行走絕非普通。相反,這是一場複雜、曲折的進化實驗,它始於不起眼的猿類在中新世森林中邁出第一步,並最終讓人科動物走上環遊世界的道路。