我們認為地球上幾乎每個棲息地都充滿了動物的聲音是理所當然的,從海洋中鯨魚那令人難忘的歌聲,到森林中鳥類、青蛙和昆蟲那喧鬧的交響曲,再到世界各地城市中人類和我們技術創造物的喧囂。然而,在我們星球歷史的大部分時間裡,唯一的聲音是風、雨和海浪的聲音。

在我作為古生物學家的工作中,我試圖瞭解已滅絕動物的生活——它們如何移動,吃什麼,可能發出什麼聲音。我還擔任展覽、電視、電影和遊戲的動畫和生物設計顧問。在這些專案中,我被要求處理的最常見主題之一是與動物聲音有關的主題。無論是有人為了學術研究而重建早已消失的翼龍,還是為一部轟動一時的電影設計一種生物,聲音對於將過去和想象的世界都栩栩如生地呈現出來至關重要。

最近對動物聲學演化的見解使人們對現代聲景的形成有了新的理解。化石揭示了主要的聲音產生和聲音檢測結構何時出現在當今無脊椎動物和脊椎動物生物的祖先中。在某些情況下,巧妙的建模使科學家能夠重現古代聲音本身。許多細節仍有待完善,但我們現在可以開始拼湊起喧囂的開端。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

打破沉默

化石記錄表明,地球上的生命起源於 37 億年前。但最早的那些生物——包括微生物,以及晚得多的、類似於今天水母的軟體動物——都是安靜的群體。直到寒武紀時期(距今 5.41 億至 4.854 億年前)發生的進化爆發,動物才獲得了與運動和捕食相關的一些基本發聲行為。然而,即使在那時,這些生物所生活的水下寂靜可能也只是被節肢動物的腳在沙地上 দ্রুত передвижение 的聲音或頭足類動物咬碎貝殼的微弱研磨聲所打破。與此同時,陸地領域基本上仍然是寂靜的。又過了 2 億多年,昆蟲的嗡嗡聲才開始充滿空氣,從而產生了一個全新的聲學世界。

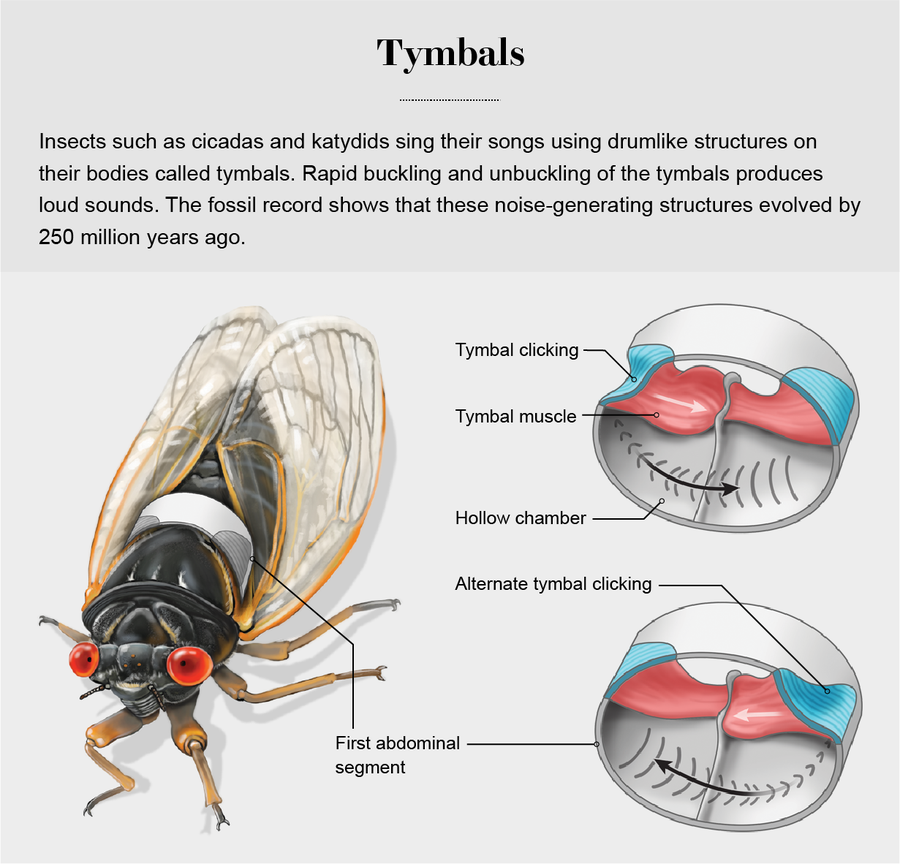

已知的最古老的假定昆蟲可以追溯到 4.08 億年前,可能既無聲又失聰。科學家們不確切知道昆蟲何時開始首次發出或聽到聲音,但化石記錄提供了一個最早的日期:大約 2.5 億年前的紡織娘具有該群體特有的發聲解剖結構。已知最早的蟬類親戚的化石也追溯到這個時期。這些昆蟲可以透過快速彎曲和解開身體上稱為鼓膜的鼓狀結構來產生異常響亮的聲音。在一些昆蟲化石中,發聲結構儲存得非常完好,以至於研究人員可以重建這些生物在生命中唱的歌。2011 年,由現任中國四川農業大學的顧軍傑領導的一個團隊研究出,一種特定的古代紡織娘發出的歌曲頻率為 6.4 千赫茲,這大約比瑪麗亞·凱莉的最高記錄音符高八度。

對於這些最早發出嗡嗡聲的昆蟲來說,產生和聽到聲音的好處將是巨大的。它們可以遠距離交流,聽到捕食者靠近,甚至可能透過模仿目標動物潛在配偶的聲音來引誘獵物。聲音提供了一種吸引配偶的新手段,並因此引發了一種新的生物學戰鬥:最響亮聲音的進化。

圖片來源:Mesa Schumacher

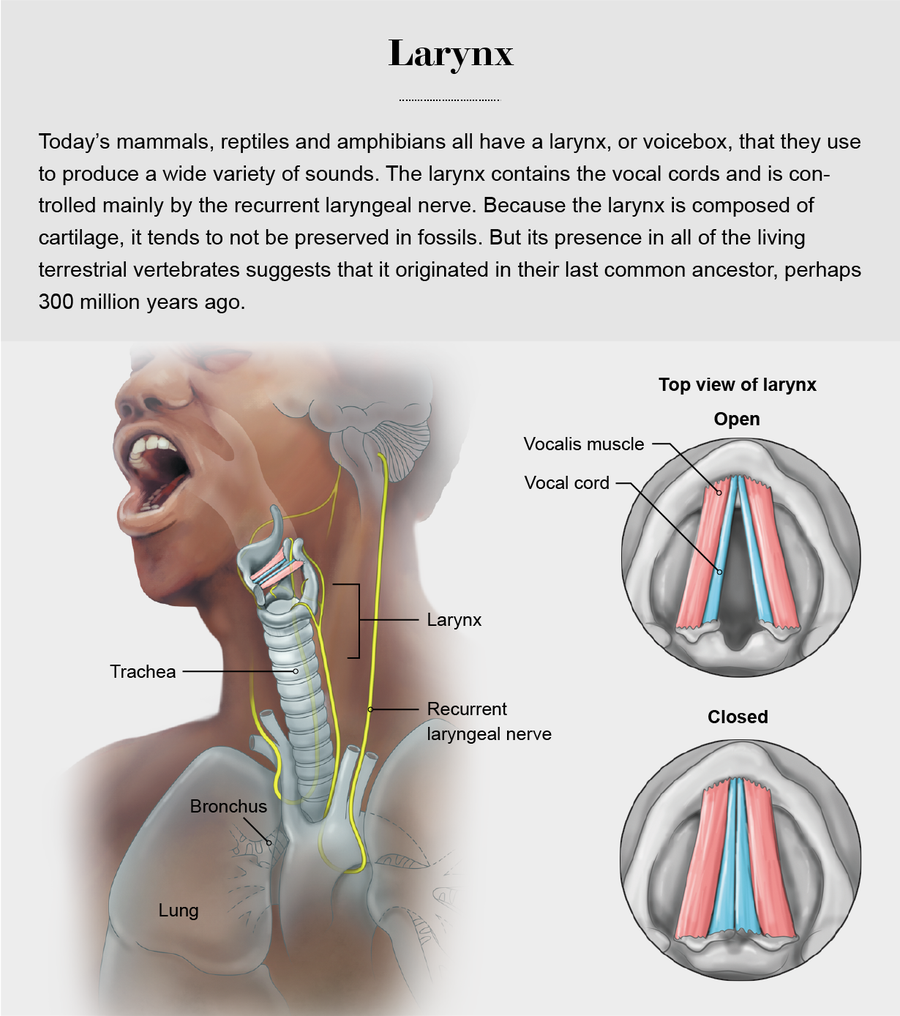

脊椎動物可能在大約昆蟲開始嗡嗡作響和鳴叫的同時,開始以某種有限的形式嘗試聲音。今天的兩棲動物、爬行動物和哺乳動物都在氣道的頂部附近擁有喉或聲匣。這一事實表明,它們是從最後的共同祖先那裡繼承了喉,這意味著喉幾乎與陸地脊椎動物本身一樣古老,可以追溯到大約 3 億年前。然而,這些動物真正專業化或強大的發聲可能需要數百萬年的時間才能進化出來。關於脊椎動物發聲的早期階段知之甚少,尤其因為喉是由軟骨組成的,而軟骨通常儲存不佳。

我們所知道的是,大約從 2.3 億年前開始,在中生代時期,脊椎動物進化出了廣泛的發聲能力。那時世界變得真正喧囂起來。例如,青蛙及其豐富的叫聲和歌曲曲目首次出現在中生代。哺乳動物也大約在這個時候首次亮相,它們特有的啾啾聲、咆哮聲和嘶嘶聲可能很早就進化出來了。儘管我們沒有太多關於早期哺乳動物發聲器官的直接證據,但我們確實有關於它們耳朵的令人興奮的化石記錄。哺乳動物的耳朵是獨一無二的,中耳中有三塊微小的骨頭,其中兩塊骨頭來源於構成大多數其他脊椎動物下頜的骨頭。這些特殊的耳朵非常擅長聽到高頻聲音,這可能有助於哺乳動物找到發出嗡嗡聲的昆蟲獵物。這些哺乳動物也可能能夠發出高頻聲音,從而使個體能夠在其他動物很少能檢測到的頻率範圍內相互交流。

在中生代,聲音天賦最高的動物之一是恐龍。1981 年,大衛·威尚佩爾對一種化石動物的發聲進行了最早的重建之一,他研究的是草食性鴨嘴龍 Parasaurolophus。這種生物的頭部有一個巨大的冠,與它的氣道相連。威尚佩爾證明,這個冠是一個極好的共鳴腔。透過考慮冠的大小和形狀,他能夠估計 Parasaurolophus 的聲音曲目,並用他建造的模型複製出來。(直到今天,威尚佩爾仍然深情地稱那個裝置為他的“喇叭”。)

日益複雜的數字工具使得對更多標本進行這種深入分析成為可能。自 2008 年以來,俄亥俄大學的勞倫斯·威特默及其團隊一直在使用 CT 掃描以及流體 mechanics 建模來評估各種恐龍物種的聲音產生。他們發現,許多恐龍的頭骨都包含複雜的腔室。空氣流經這些空間將是相應複雜的。氣流有助於調節體溫,但也可能使動物能夠發出各種各樣的聲音,包括鳴叫聲、吼叫聲和喇叭聲。

恐龍發聲的重建長期以來一直是電影業的主要內容。《侏羅紀公園》等電影中的咆哮聲是對已滅絕動物聲音最著名的描繪之一。但德克薩斯大學奧斯汀分校的朱莉婭·克拉克和她的同事發現,霸王龍等掠食性恐龍的聲音可能更像鳥類而不是哺乳動物。一些記者在報道克拉克的研究時寫道,可怕的霸王龍可能“鳴叫”而不是“咆哮”。但在你開始將 T. rex 想象成一隻巨大的鵝之前,值得注意的是,研究人員從生物 mechanics 的角度指的是“鳴叫”——一種主要透過鼻子而不是嘴巴發出的聲音,從胸部深處結構的振動開始。按霸王龍的大小比例放大,那種鳴叫聲就變成了一個低男中音的巨型戰爭喇叭。這隻野獸本可以在配備六英尺長的碎骨顎進入戰鬥之前,發出洛杉磯愛樂樂團整個銅管樂器的全部力量的聲音。

然而,一些恐龍可能比經常描繪的要安靜得多。在最初的《侏羅紀公園》中,長頸腕龍像大象一樣發出喇叭聲。但實際上,它們可能幾乎是無聲的。充其量它們可能只能發出嘶嘶聲。在所有四足動物(包括第一批陸地脊椎動物及其後代)中,喉部的主要發聲主要由喉返神經控制。這條神經始終具有相同的奇怪配置:它一直向下延伸到頸部,繞過胸部上部和中部的粗大血管,然後又向上延伸回頸部到達喉部。因此,聲音訊號必須傳播大約兩倍於頸部的長度。

對於包括人類在內的短頸動物來說,由此產生的訊號速度延遲是微不足道的。但對於巨大的長頸恐龍來說,這種延遲將是相當巨大的——事實上,如此之大,以至於在鳴叫或發出喇叭聲等複雜的發聲過程中,根本無法正確控制聲帶的快速運動。下次你看《侏羅紀公園》時,想象一下發出鳴叫聲的鴨嘴龍、發出喇叭聲的霸王龍和發出嘶嘶聲的腕龍。

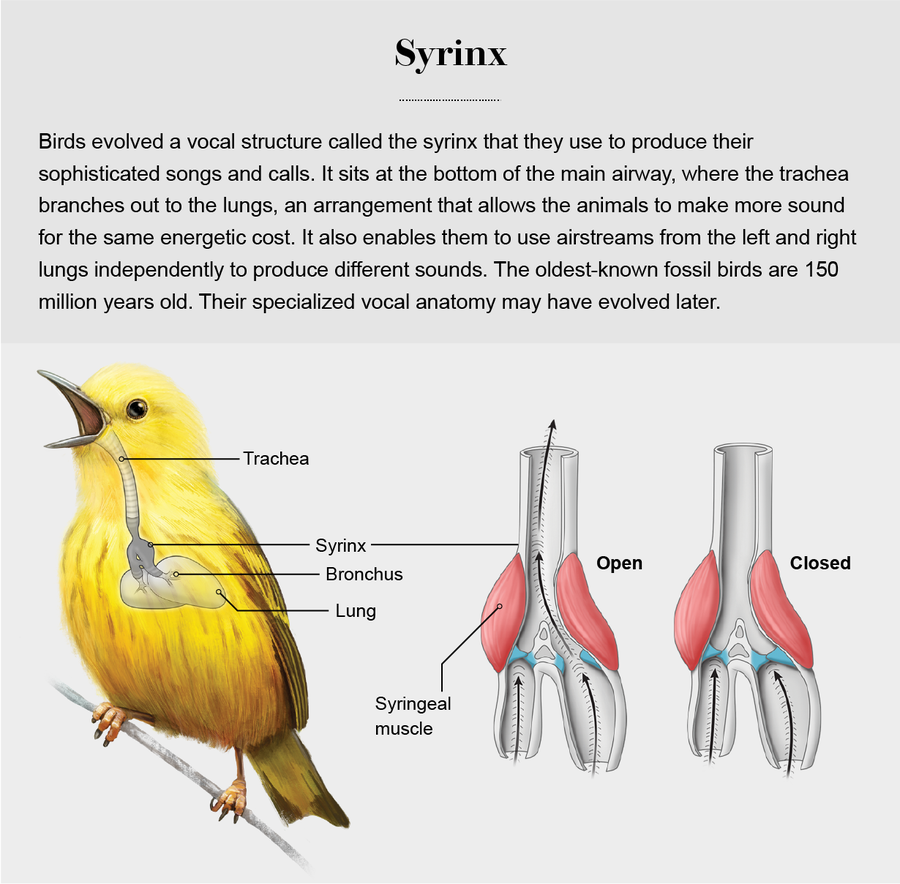

在所有可能性中,許多恐龍都是令人印象深刻的聲樂家。但有一個群體尤其進化出了所有動物中最複雜的一些發聲。這個群體的成員仍然生活在我們中間:鳥類。已知最早的鳥類是從大約 1.5 億年前的化石沉積物中鑑定出來的,儘管它們獨特的發聲能力可能進化得稍晚一些。

鳥類有一種特殊的發聲結構,稱為鳴管。它們的喉部退化,鳴管幾乎提供了它們所有的發聲控制。喉部位於主要氣道的頂部,而鳴管位於底部,氣管(又名氣管)在那裡分支到肺部。這種解剖結構具有幾個優點。中西部大學的托比亞斯·裡德和他的同事在 2019 年描述的最基本優點之一是,它大大提高了共鳴效率。換句話說,它以相同的能量成本產生更多的聲音。另一個優點是鳴管可以不同地使用來自左右肺的氣流。鳴禽尤其擅長這一點;來自每一側的聲音可以同時或獨立產生。在某些情況下,兩側專門用於不同的頻率範圍,使鳥類能夠唱出內部二重唱。現代隱士鶇的美麗歌聲就源於這種能力。

科學家們尚未完全掌握鳴管的起源。迄今為止發現的最古老的鳥類鳴管來自已滅絕的鳥類 Vegavis 的標本,克拉克和她的同事在 2016 年對其進行了描述。Vegavis 生活在白堊紀晚期,距今 6600 萬至 6900 萬年前。但它的鳴管已經相當專業化,其擴大的共鳴空間和與雙側聲音產生相關的不對稱性。該器官的更原始版本可能起源於更早時期。

有趣的是,中生代的其他脊椎動物飛行者翼龍沒有鳴管。因此,與好萊塢可能讓我們相信的不同,翼龍的聲音不像鳥類。它們的聲音可能更像其他爬行動物。它們可能發出咆哮聲、嘶嘶聲、咔噠聲,甚至喙部敲擊聲,張開和閉合喙發出咔噠咔噠的聲音。來自巨型翼龍(頭骨長達 9 英尺)的喙部敲擊聲,對於近距離的各種生物來說可能是震耳欲聾的。

圖片來源:Mesa Schumacher

用聲音看

隨著始於 6600 萬年前的新生代到來,一種全新的聲學體驗世界的方式出現了:回聲定位。蝙蝠和鯨魚出現在新生代早期,這兩個群體都進化出了這種用聲音看的能力。然而,回聲定位需要相當複雜的解剖結構。為了使用回聲定位,動物必須產生一束聲音,將其對準所需方向,傾聽回聲,然後處理這些回聲以確定聲音彈回的任何物體的距離、速度和大致形狀。這是一種在黑暗的天空或渾濁的水域中導航和狩獵的好技巧。

就像光一樣,用回聲定位可以看到的最小物體的大小等於發射光束波長的一半。然而,聲波比光波長得多,因此為了獲得環境的清晰影像或看到微小的昆蟲,發射器必須產生非常高頻率的聲音,這種聲音的波長比低頻聲音短。在蝙蝠中,這些由喉和舌頭產生的聲音通常太高以至於我們聽不到。人類聽覺的上限約為 20,000 赫茲,而蝙蝠的叫聲範圍約為 10,000 到驚人的 200,000 赫茲。我們只能聽到蝙蝠的最低頻率叫聲;對我們來說,它們聽起來像高音尖叫,但對它們來說,它們相當於低男中音。

我們大致知道蝙蝠何時開始回聲定位,因為化石蝙蝠的耳朵解剖結構具有特徵。為了聽到超聲波叫聲的回聲,蝙蝠需要相對巨大的內耳。頭骨中主要的聽覺結構稱為耳蝸。你的兩個耳蝸都可以放在一角硬幣的表面上,而且還有剩餘空間。如果你的耳蝸與蝙蝠的耳蝸具有相同的相對大小,那麼每個耳蝸都將大約有高爾夫球那麼大。來自懷俄明州西部的 5000 萬年前的 Icaronycteris index 是已知最早的蝙蝠之一,它已經具有與活蝙蝠的超聲波回聲定位相關的頭骨特徵。

蝙蝠回聲定位的進化標誌著一場重大的生態革命:脊椎動物現在可以在完全黑暗的環境中在空中捕獵昆蟲。經過 2.75 億年,飛行昆蟲無處可藏。蝙蝠因這項創新而蓬勃發展。如今,它們約佔哺乳動物物種的 25%,儘管有些蝙蝠完全依靠視覺來捕獵,但大多數蝙蝠都使用回聲定位。

正如回聲定位在空中環境中有效一樣,水生棲息地在某些方面甚至更適合使用反射聲來確定物體在空間中的位置。水傳遞聲音能量時,每單位距離的訊號損失要小得多,這使得水生回聲定位器的範圍比空中同類更遠。與同等環境下的低頻聲音相比,高頻聲音的範圍總是會縮小,但在水中,一些海豚可以設法透過回聲定位從遠達 650 英尺的地方識別物體。相比之下,空中蝙蝠無法定位超過 160 到 300 英尺的大型物體;對於微小的昆蟲獵物,範圍要短得多。

海洋海豚,如熟悉的瓶鼻海豚,可以使用回聲定位在黑暗或渾濁的水中遠距離“先睹為快”。河豚,如生活在亞馬遜河中的河豚,更廣泛地使用回聲定位。這些鯨類動物的環境異常渾濁。與其他鯨類動物相比,河豚的眼睛較小,因此視覺敏銳度降低,而且它們似乎非常依賴回聲定位來導航和尋找食物。

海洋哺乳動物也保持著其他聲音記錄。如果遊戲的目的不是試圖聽到回聲,而是產生儘可能遠的聲音,那麼最好的選擇是使用非常低頻率的聲音。水生環境中的大型動物在這裡具有天然優勢。因此,巨大的鬚鯨成為巨大聲音範圍的冠軍也就不足為奇了。這些鯨魚的喉嚨長達兩英尺,叫聲低沉到人類無法聽到,其中一些鯨魚唱的歌可以傳播數百甚至數千英里。在蝙蝠和鯨魚之間,這個世界比我們人類可能意識到的還要嘈雜。

圖片來源:Mesa Schumacher

語言革命

在早期哺乳動物的聲音開始滲透世界大約 2.3 億年後,隨著人類語言的進化,發聲承擔了新的角色。語言的解剖學先決條件,包括可以快速調整的喉部以及喉部和舌頭的複雜整合,似乎至少可以追溯到我們人類屬的起源。這意味著人類祖先可能早在 280 萬年前就擁有某種形式的語言。然而,語言究竟何時以及在哪個 Homo 物種中首次出現仍然是一個爭論的問題。語言的產生不僅源於使語言成為可能的解剖結構,還源於符號思維能力。大多數模型表明,大約在 180 萬年前首次出現的 Homo erectus 是第一個使用符號的人類祖先。但是,完全形成的人類語言,及其複雜的語法和句法規則,可能是我們自己物種獨有的,這意味著它起源於過去幾十萬年內。

不僅僅是擁有語言本身如此強大:人類在教學、學習和記錄語言的能力方面是獨一無二的。儘管研究人員已成功地教會了一些其他靈長類動物使用手語,但即使在有機會的情況下,這些受過教育的猿類中也沒有任何一隻教會其同類使用這種語言。在一個案例中,杜克大學靈長類動物設施的一隻被教過手語的黑猩猩與它的種群重聚。它試圖用它的新技能與它的黑猩猩同伴交流。經過一週的嘗試,它的飼養員在圍場的角落裡發現了它,它把自己隔離在那裡。當他們用手語問它為什麼不和其他黑猩猩在一起時,它用手語回答說:“因為它們是昆蟲。”

人類語言是進化史上最具影響力的生物學特徵之一。我們社會群體、社會和文明的形成都以此為基礎。透過語言協調我們的努力,我們發明了一切,從農業到太空梭——這些技術本身也為當代聲景做出了貢獻。我們的聲音可能不是最早的動物聲音,也不是最響亮的聲音,也不是最甜美的聲音,但在某種意義上,它是最能改變世界的聲音。