2006年10月的一天,我坐在耶魯大學一間黑暗的實驗室裡,用電子顯微鏡放大了一塊有2億年曆史的魷魚親戚的化石墨水。一片半透明的小球海洋映入眼簾,每個小球的直徑約為五分之一微米。在未經訓練的眼睛看來,它們可能毫不起眼。但我卻被迷住了。這些古老的結構看起來與現代魷魚和章魚墨水中著色的黑色素顆粒完全一樣。

也許我不應該對這種相似性感到驚訝。研究人員在幾年前就宣佈了首次發現化石墨水顆粒。但親眼看到它們是一種啟示。當我檢查來自不同地點和時期的頭足類動物標本時,我意識到它們的墨水始終如一,完美地儲存了數億年。

墨水始終如一的精湛儲存讓我懷疑黑色素是否會在其他種類生物的化石中持續存在。黑色素是頭髮、皮膚、羽毛和眼睛中發現的相同色素。它可以賦予紅色、棕色、灰色和黑色色調,併產生金屬光澤。如果我能在其他化石中找到黑色素,也許我就可以重建已滅絕動物的顏色,包括恐龍。幾十年來,科學家們一直認為色素幾乎無法在化石化過程中存活下來。少數已知的例子都來自無脊椎動物化石,而不是脊椎動物化石。因此,研究人員只能猜測大多數早已消失的動物的顏色,並以現代動物為指導。結果,恐龍重建圖的顏色差異很大:有些呈現出與爬行動物和兩棲動物相關的暗淡泥土色調;另一些則炫耀著現代鳥類的彩虹色(現代鳥類是唯一倖存至今的恐龍)。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

但我和其他人在2000年代中期以來取得的發現正在消除一些猜測。我們對數十個化石的檢查揭示了許多含有黑色素結構的例子。透過研究這些結構的形狀和組織,我們已經能夠推斷出遙遠時代的已滅絕恐龍和其他動物的實際顏色和圖案。反過來,這些關於生物體外形的線索,也為它們的行為和棲息地帶來了有趣的見解。

為了檢驗我的假設,即黑色素在其他化石中存活下來,並且可以用來推斷已滅絕動物的真實顏色,我想找到並分析那些在通常已知含有黑色素的解剖區域(身體的外層覆蓋物和眼睛)中具有指示有機物儲存的深色汙漬的化石。我還需要能夠在電子顯微鏡下檢查變黑的區域,這可能需要將標本切割成小塊。然而,儲存完好的化石非常罕見,博物館對其嚴加看管。幸運的是,在我祖國丹麥的一個名為“弗爾和厄爾斯特地層”的非凡化石遺址中,出土了帶有羽毛的精美鳥類化石,這將是一個理想的測試案例。我設法說服哥本哈根地質博物館的脊椎動物化石館長,將一塊打字機大小的石灰石(其中包含一隻小鳥的頭骨,眼睛曾經在的地方有汙漬,以及一圈羽毛印記)切割成一片面包大小,以便它可以放入博物館的電子顯微鏡中。

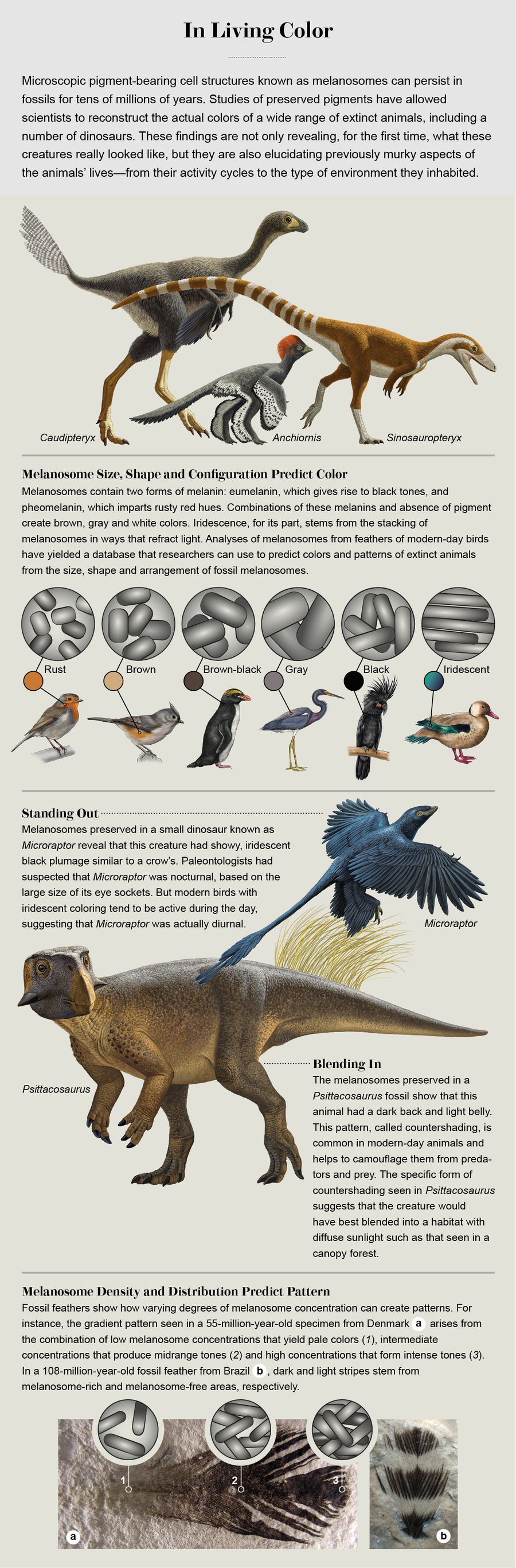

我已經對在顯微鏡下尋找什麼有了很好的想法。在獲得化石鳥進行分析之前,我閱讀了許多科學論文,以弄清楚活鳥羽毛中的黑色素是什麼樣的。黑色素是在稱為黑色素細胞的專門細胞中,由稱為黑色素體的細胞成分合成的。通常,黑色素保留在黑色素體中,黑色素體長約0.5至2微米,並呈兩種形式:一種香腸狀的,產生一種稱為真黑色素的黑色素,它吸收所有波長的光,從而使魷魚墨水和烏鴉羽毛呈現黑色;另一種肉丸狀的變體產生褐黑素,它賦予鐵鏽紅色調。沒有色素會導致羽毛呈白色。灰色和棕色,就其本身而言,似乎是由真黑色素、褐黑素和色素缺失的組合產生的。

我還諮詢了世界鳥類顏色領域的領先專家之一:耶魯大學的理查德·普魯姆。因為我從化石墨水中知道真黑色素可以被儲存下來,所以我認為我會從尋找羽毛中的色素開始。在與普魯姆和他當時的博士生維諾德·薩拉納坦交談時,我瞭解到香腸狀的黑色素體沿著構成羽毛分支的羽小枝和羽支有獨特排列方式。黑色素體在發育過程中到達那裡,當時黑色素細胞將它們轉移到稱為角質細胞的專門細胞中,角質細胞產生羽毛和頭髮。如果丹麥鳥類化石中羽毛印記上的深色汙漬來自黑色素,那麼我應該在顯微鏡下看到香腸狀結構沿著羽毛分支排列。

懷著極大的期待,我放大了化石羽毛——並遇到了數百萬個香腸狀結構。不幸的是,當地的地鐵距離博物館的地下室不到50米,電子顯微鏡就位於那裡;持續的火車交通造成的振動使我無法獲得清晰的影像。但這些影像足以看到香腸狀結構。我立即將它們透過電子郵件傳送給了我在耶魯大學的博士生導師德里克·布里格斯,他是研究儲存異常完好的化石的先驅。他的回覆不如我希望的那樣熱情,他指出這些結構與他和其他人幾十年來在化石羽毛和哺乳動物毛髮中發現的結構相同,並已將其鑑定為細菌。

但我仍然認為香腸狀結構是黑色素體,並向布里格斯提出了我的論點。它們不僅具有正確的形狀和大小,而且它們在羽毛結構中的方向也與現代鳥類羽毛中的黑色黑色素體相呼應。此外,從化石魷魚墨水中可以清楚地看出,黑色素可以化石化。布里格斯開始接受這個想法,但在他向普魯姆展示影像之前,他仍然不相信,普魯姆證實它們在各個方面都類似於黑色素體。

為了支援黑色素體可以在已滅絕鳥類化石中持續存在的假設,布里格斯想找到另一個例子。他在科學文獻中翻箱倒櫃,尋找一個好的測試案例,並找到了一篇描述來自巴西的一根小小的白堊紀羽毛的文章,該羽毛儲存完好,具有明顯的黑白條紋。布里格斯認為,如果我們能證明這個標本也有儲存完好的排列整齊的黑色素體——但僅在深色條紋中,因為白色著色源於色素的缺乏——我們就將有足夠的證據來證明我們的觀點。我們設法借到了這個標本,並將整個石塊放在電子顯微鏡下。瞧,當我檢查這根有1.08億年曆史的羽毛的深色條紋時,數千個小黑色素體沿著細小的羽毛分支軸線排列整齊地進入視野。相比之下,當我檢視白色條紋時,我什麼也沒看到,只有岩石基質——這正是在沒有色素的情況下應該預期的。

數字填色

自從我們在2008年發表關於黑色素體的發現以來,我的團隊和其他幾個團隊已經描述了來自其他化石的黑色素體和其他色素。研究人員還研究了化石黑色素的化學性質,並證實了我們的觀察,即黑色素可以幾乎以化學完整的方式存活數百萬年。我和當時在英國布里斯托大學(我現在在那裡工作)攻讀碩士學位的凱特琳·科勒裡一起,證明了化石黑色素中明顯的輕微改變是長期暴露於地下高壓和高溫的結果。(一些研究人員仍然堅持認為觀察到的結構可能是細菌,但他們已經快要找不到支援其主張的理由了。)

我們最引人注目的發現之一是揭示了恐龍羽毛的顏色。2009年,我的耶魯大學同事和我與馬修·肖基和莉莉安娜·達爾巴(他們現在都在比利時根特大學)以及其他人合作,重建了赫氏近鳥龍的顏色圖案,這是一種來自中國的小型、掠食性、帶羽毛的恐龍,生活在約1.55億年前。與我之前研究過的丹麥鳥類一樣,赫氏近鳥龍化石也有一些肉眼可見的深色汙漬,表明存在有機物質,可能是黑色素。但是,由於我們的目標是重建其完整羽毛的圖案——這是一項比簡單地確定黑色素體的存在與否更雄心勃勃的任務——我們不能僅僅依靠這些汙漬來告訴我們我們想知道的一切。相反,我們必須開發一種方法,根據黑色素體的形狀客觀地預測顏色。為了做到這一點,我們研究了現代鳥類的12根黑色、12根棕色和12根灰色羽毛中的黑色素體。透過考慮黑色素體的長度、寬度和縱橫比,以及它們在形狀上的變化程度,我們可以使用稱為二次判別分析的統計方法以90%的準確率預測羽毛顏色。

鸚鵡嘴龍的化石保留了指示一種稱為反廕庇的偽裝型別的色素圖案。圖片來源:Jakob Vinther 和 Bob Nicholls 友情提供

當我們將我們的方法應用於赫氏近鳥龍的黑色素體時,結果令人震驚。我們的統計預測表明,覆蓋這種生物大部分身體的羽毛主要是灰色的。相比之下,動物手臂和腿上的長羽毛沒有黑色素體的色素,因此是白色的,但黑色素體豐富的尖端除外,我們預測這些尖端是黑色的。(現代鳥類通常有黑色尖端的翅膀羽毛。黑色素除了為羽毛著色外,還可以增強羽毛對抗狂風的能力。也許赫氏近鳥龍也受益於黑色素的這種增強特性。)最令人驚訝的是,頭部頂部的羽毛包含圓形黑色素體(“肉丸”)的印記,這將使赫氏近鳥龍擁有紅褐色的冠。總而言之,這種顏色組合造就了一種非常華麗的生物。

在我們發表關於赫氏近鳥龍的研究的同時,當時在北京中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的張福成、布里斯托大學的邁克爾·本頓及其同事報告說,他們在從中國1.3億年前的岩石中發現的一系列鳥類和恐龍中發現了化石黑色素體。一種毛茸茸的恐龍中華龍鳥中的肉丸黑色素體圖案表明,它有一身紅棕色的皮毛和一條虎紋尾巴,使其成為已知的第一種薑黃色恐龍。

自從早期以來,我們的羽毛資料集已經增長到包含數百個樣本,其中包括一些使我們能夠準確預測虹彩的樣本,虹彩是在蜂鳥和孔雀等鳥類的羽毛中看到的金屬光澤。造成這種效果的黑色素體往往比典型的黑色素體更長,它們甚至可能是空心的或扁平的。虹彩是由羽毛內黑色素體的排列方式產生的。某些配置以產生不同顏色的方式折射光線,具體取決於動物被觀察或照明的角度。

令人驚奇的是,在2009年,我們在來自德國梅塞爾的4900萬年前的化石羽毛中發現了虹彩的證據。這塊化石儲存在法蘭克福森肯貝格博物館,它保留了產生虹彩的黑色素體的原始排列。它們被密集地排列在羽毛化石最細的分支羽小枝中。在那裡,黑色素體嚴格地出現在羽毛的最遠邊緣和頂面上,這是唯一沒有被其他重疊羽毛遮擋的部分。我們推斷尖端是彩虹色的,因為黑色素體的這種排列方式已知會產生所謂的薄膜干涉,就像汽油漂浮在水面上併產生鮮豔的彩虹色一樣。

不久之後,我們在一種真正的恐龍身上發現了虹彩的證據——一種來自中國、大小如烏鴉的生物,四肢都有翅膀。它被稱為小盜龍,是侏羅紀公園中迅猛龍的原始表親。這部電影將迅猛龍描繪成有鱗的皮膚,但科學家們現在知道,這兩種恐龍實際上都覆蓋著羽毛。在小盜龍中,儲存完好的羽毛包含長長的香腸狀黑色素體,這些黑色素體的排列方式可以以引人注目的方式彎曲光線。因此,它的羽毛本應是黑色的,具有與烏鴉相同的光澤。小盜龍並不是唯一已知具有彩虹光澤的已滅絕生物。奧伯林學院的詹妮弗·佩特亞和根特大學的肖基已經描述了一種名為波海鳥的反鳥類和一種名為彩虹的侏羅紀獸腳亞目恐龍(尾巴呈大扇形)的閃閃發光的虹彩。

不僅僅是皮膚表面

除了讓古生物學家和藝術家能夠更準確地重建已滅絕的生物外,化石色素還在揭示恐龍和其他早已消失的生物日常生活的前所未有的方面。例如,專家們曾根據小盜龍眼窩的大小推斷它是夜間活動的。但我們發現它擁有虹彩羽毛表明情況並非如此,因為在現代鳥類中,這種顏色通常出現在白天活動的物種中。赫氏近鳥龍大膽的顏色,就其本身而言,可能有助於吸引配偶或用作某種其他型別的展示,就像現代穿著華麗的鳥類中發生的那樣。因此,顏色圖案可能提供一種使用與通常不同的證據線索來檢驗關於物種行為假設的方法。

一個物種的化石色素也可以闡明與之相互作用的其他物種的方面。在昆蟲中,大多數顏色圖案的進化不是為了幫助生物吸引配偶,而是作為一種避免被吃掉的策略。因此,它們的色素可以為它們的捕食者提供線索。脈翅目昆蟲的化石提供了一個引人入勝的例子。在大約1.7億年前至1.5億年前,某些獨特的顏色圖案在昆蟲中首次進化出現。在此期間出現的最引人注目的圖案也許是眼斑,這是一種類似於另一種動物眼睛的標記,用於驚嚇從遠處快速接近獵物的捕食者。脈翅目是已知最早擁有眼斑的生物之一。它們防禦的是哪種捕食者?現代昆蟲的大多數顏色圖案都是作為防禦鳥類的手段進化而來的,鳥類是它們目前的主要捕食者。但脈翅目的眼斑早於我們所知的鳥類的起源。它們的捕食者最有可能是被稱為近鳥龍類的小型恐龍,已知它們與這些脈翅目同時存在,並且被認為產生了鳥類。儘管近鳥龍類本身的化石記錄尚未使我們能夠明確指出飛行在這個類群中何時進化,但脈翅目中這些眼斑的出現暗示,一些近鳥龍類恐龍在此時已經開始起飛,並對昆蟲施加了類似鳥類的捕食壓力。

其他化石黑色素體的發現使我的合作者和我能夠逆向工程已滅絕生物所生活的環境。我們對這個研究領域的首次嘗試始於一塊特別精美的化石,它是一種小型植食性恐龍,名為鸚鵡嘴龍,是三角龍的近親。這些恐龍的骨骼在中國東北部非常常見,而且通常是完整的。然而,即使在這種良好的條件下,這個標本也很突出。一層薄膜覆蓋著它的身體——皮膚的遺骸,包括精緻的鱗片。它的尾巴上顯示出長長的絲狀剛毛,這可能是羽毛的前身。以前發現的恐龍羽毛都來自主要以肉食為主的獸腳亞目恐龍。鸚鵡嘴龍(植食性角龍亞目恐龍中一個遙遠的成員)身上的剛毛暗示,羽毛可能比以前認為的在恐龍中更為普遍。

當我在2009年第一次遇到這個標本時,那是在我們宣佈在化石鳥類中發現黑色素體一年後,我立刻看出它儲存了全身美麗的顏色圖案的證據。這些圖案很微妙,帶有精細的紋路、點和條紋。我可以看到這種動物有一個深色的背部,逐漸過渡到淺色的腹部。這種從背部到腹部的由深到淺的顏色梯度抵消了陽光照射產生的由上到下的光暗梯度。這種被稱為反廕庇的圖案在從海豚到鹿的現代動物中很常見,有助於捕食者和獵物融入周圍環境,從而躲避探測。

我最終向伊內斯·卡斯希爾展示了鸚鵡嘴龍的圖案,他是布里斯托大學一個研究偽裝的團隊的成員。那時我們才意識到,我們不僅有機會研究恐龍的反廕庇,還可以僅從化石中推斷出這種生物所生活的環境型別。為了重建動物的棲息地,科學家通常從附近發現的其他動物和植物化石中收集線索。然而,這種方法是有問題的,因為通常發現化石的地點並不是生物體生活的地方。例如,中國的鸚鵡嘴龍是從古代湖泊的沉積物中發現的。這種生物顯然不是水生的,因此它的遺骸一定是來自周圍陸地環境並被運送到湖泊中的,可能是被流動的水運來的。我們的研究或許能夠提供關於該環境的線索——特別是,這種恐龍進化出偽裝的光照條件。

卡斯希爾和他的合作者最近研究了現代有蹄類動物(包括馬、羚羊、駱駝、豬和犀牛的類群)的反廕庇。雖然反廕庇的定義包括背部顏色較深,下腹部顏色較淺(除了一些動物,如毛毛蟲,它們一生都倒掛著生活),但這些陰影的強度以及從深色到淺色的過渡性質因物種而異。卡斯希爾的團隊想研究這種變化與不同環境中發現的光照條件的變化之間的相關性有多好。由於陽光隨動物所居住的緯度以及其棲息地的植被密度而變化,研究人員推測,有蹄類動物的反廕庇也應該根據緯度和棲息地而有所不同。他們的發現證實了這種觀點。從廣義上講,如果動物生活在開闊的棲息地,直射陽光會在身體上形成較高的陰影,並與光照區域形成非常明顯的過渡。這些動物通常表現出與這種模式相匹配的反廕庇,背部顏色深,幾乎立即過渡到淺色腹部,中間的顏色很少。叉角羚是這種反廕庇的一個很好的例子。相比之下,在封閉的棲息地中,透過植被過濾下來的散射光會向各個角度散射,產生一個向身體下方延伸更遠的陰影,並逐漸過渡到光照區域。在美國森林地區常見的白尾鹿和黑尾鹿就表現出這種模式。

我們從對鸚鵡嘴龍化石的目視檢查中得知,它具有某種形式的反廕庇。因此,我們將色素圖案仔細地投射到一個精確的、真人大小的恐龍模型上,我們透過英國古生物藝術家鮑勃·尼科爾斯的幫助完成了這項工作。透過這項工作,我們確定鸚鵡嘴龍從深色到淺色的過渡發生在腹部和尾巴的較低位置。

為了測試恐龍顏色圖案的功能,我們用灰色繪製了第二個全尺寸模型副本。接下來,我們在一系列日光條件下拍攝了這個模型,從陽光明媚到陰雲密佈,以及在開闊地和針葉樹下,以捕捉投射在其上的陰影。接下來,我們反轉了照片中的深淺陰影,有效地建立了在每種光照條件下隱藏動物的理想反廕庇圖案。透過將我們重建的鸚鵡嘴龍的實際反廕庇圖案與理想的反廕庇圖案進行比較,我們確定這種動物的顏色最適合在散射光棲息地(如樹冠森林中看到的那種)中偽裝它。

我們對鸚鵡嘴龍的研究並沒有就此結束。2021年,我們非常詳細地重建了它的洩殖腔——用於排便和繁殖的多用途孔口。我們可以證明,雖然鸚鵡嘴龍身體的其他部位都經過偽裝,但定義洩殖腔開口的張開的唇緣卻具有濃重的色素,並且一定被用於某種形式的訊號傳遞,最有可能用於交配。

隨後的反廕庇研究發現,虎紋中華龍鳥適應生活在上方陽光明媚的開闊環境中,並且它帶有條紋尾巴和覆蓋眼睛的色素羽毛組成的強盜面罩。鸚鵡嘴龍和中華龍鳥在相同的化石層中被發現,但它們的反廕庇告訴我們,它們來自不同的環境。

在加拿大艾伯塔省北部約有1.12億年曆史的海洋油砂層中發現了一隻近六米長的甲龍北方盾龍。它的顏色是紅棕色的褐黑素,並且具有反廕庇。如此大小的陸地動物不會進行反廕庇,因為沒有足夠大的捕食者來威脅它們。換句話說,對於如此大的生物來說,為了代代相傳地保持其反廕庇,白堊紀的捕食者一定足夠兇猛,足以威脅到它。考慮到當時的獸腳亞目捕食者令人不寒而慄的赫拉克勒斯式體型,這也許並不令人驚訝。但現在我們有了化石顏色圖案的鐵證,證明了它們的殘酷。

充滿活力的未來

關於古顏色,科學家們還有很多東西要學習。我們識別化石中廣泛顏色類別的能力——那些源於黑色素體的形狀和排列的顏色——已經比15年前我們對古代色調的瞭解有了巨大的飛躍。但化石中還有其他色素需要尋找,包括產生鮮豔的紅色和黃色的類胡蘿蔔素,以及產生綠色、紅色和藍色等色調的卟啉。這些色素偶爾會在化石記錄中出現。研究人員已經鑑定了來自數十億年前的化石細菌的類胡蘿蔔素色素;卟啉儲存在一隻來自4600萬年前的吸飽血的蚊子和一隻來自6600萬年前的恐龍(被稱為竊蛋龍)的蛋中。在現代生物體中未知的色素也已經出現,包括來自化石海百合和藻類的一些色素,其年代可追溯到3億年至1.5億年前。

我們可能會遇到重建古顏色的細節的侷限性;經過數百萬年,一些資訊註定會永遠丟失。此外,由於具有有機物儲存的特殊化石非常稀有和珍貴,我們必須限制對它們的破壞性化學取樣。然而,隨著技術的進步,它們所帶來的新發現無疑將比以往任何時候都更快地改變我們對過去的理解。每一次發現都將使我們更接近看到恐龍和其他史前生物的真實面貌,以全綵色技術的光輝展現。