三十分鐘和一張索引卡。這就是臨床心理學家克雷格·布萊恩與有自殺念頭計程車兵進行他所謂的危機應對計劃所需的時間。“告訴我你試圖自殺的那天的故事,”布萊恩問道。然後他傾聽,並跟進旨在建立信任和發現預警訊號的問題。“你怎麼知道自己壓力過大了?”接下來是計劃模式,確定自我管理策略,例如鍛鍊。布萊恩還詢問活著的理由。“即使事情很糟糕,你生活中有什麼美好的事情?”最後,在卡片上,士兵手寫了一份“安全網”緊急資源清單:危機熱線、治療師、911、急診室。

這種簡單的方法在幾個方面不同於更傳統的療法。它完全專注於自殺念頭和行為,而不是抑鬱症、創傷後應激障礙或任何其他精神疾病的症狀。它為人們可以做什麼提供選擇,而不是告訴他們不能做什麼,這與早在 1970 年代初就存在的安全合同不同,後者要求有自殺傾向的人承諾不傷害自己。它速度很快,可能不一定需要專業人士。最重要的是,它有效。去年,布萊恩和他的同事報告說,在一組 97 名有自殺念頭和行為計程車兵中,接受危機應對計劃的人在未來六個月內嘗試自殺的可能性比接受其他方式治療的人低 76%。

結果的強度甚至讓布萊恩感到驚訝,他是猶他大學國家退伍軍人研究中心執行主任。但這為他已經知道的事情提供了更多證據。“我們正處於自殺預防的正規化轉變之中,”他說。“現在有大量新的研究對許多舊的假設提出質疑,這些假設不僅研究人員,而且醫療保健提供者和公眾都對自殺抱有。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

幾十年來,自殺一直潛伏在陰影中,受到汙名的壓制。自殺曾經被認為是犯罪,在某些宗教中仍然被視為罪孽。即使是那些知道自殺念頭和行為源於腦部疾病或心理障礙的人,也一直迴避或誤解這個問題——醫院和學校一直不願進行篩查,藥物試驗排除了有自殺傾向的患者,資助機構也不願支援研究。在該領域工作的少數臨床醫生和科學家進展甚微。

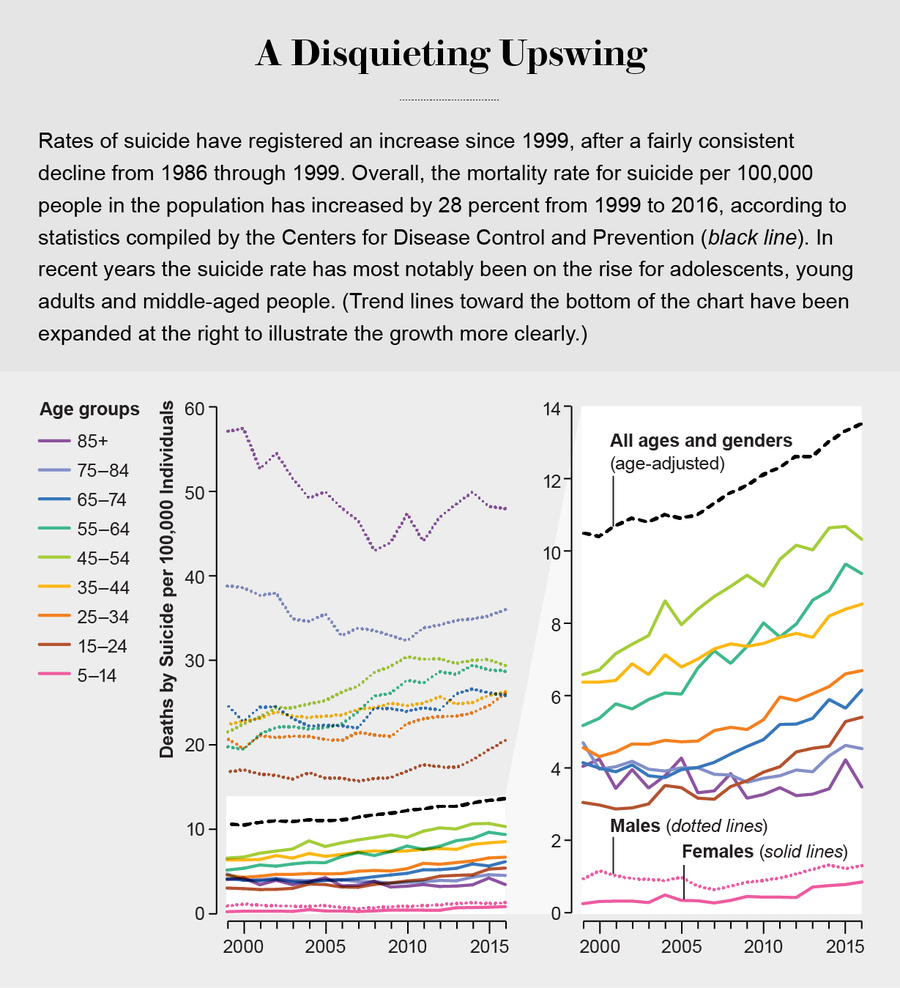

與此同時,自殺率卻在上升。1999 年至 2016 年間,美國總體自殺率上升了 28%。某些群體的升幅更大:中年婦女和男性的自殺率分別躍升了 64% 和 40%。在 10 歲至 14 歲的女孩中,自殺率增加了兩倍多,儘管仍然非常低。自 2001 年以來,退伍軍人的自殺風險也有所攀升——他們現在比平民自殺的可能性高 20%。2016 年,近 45,000 名美國人死於自殺,使其成為第十大死因。每有一個人死於自殺,就有近 300 人考慮過自殺。

最終,自殺已成為一個不容忽視的緊迫問題,軍人自殺率的上升尤其有力地呼籲採取行動。美國國防部、美國退伍軍人事務部和國家精神衛生研究所正在推動進展,新一代自殺學家正在努力將自殺從陰影中拉出來,並給予拯救生命所需的關注。這意味著正面應對自殺這一狀況,並認識到,在通往自殺死亡的痛苦道路上——從最早的預警訊號到最後的嘗試——舊的診斷策略和療法都行不通。

研究人員已經應用了新的想法和開創性的技術來取代它們,並開始看到有希望的結果。從布萊恩的清單等低技術方法,到應用機器學習演算法來分析醫療記錄和患者思維模式,越來越多的工作表明,我們可能最終能夠扭轉自殺率的曲線。仍然存在相當大的挑戰——將想法轉化為實踐,擴大規模,並讓臨床醫生採用它們。但國家精神衛生研究所所長約書亞·戈登在 2016 年上任後,立即宣佈自殺是他三大優先事項之一,他說:“我們現在有了一個循證基礎,可以識別高危人群並進行干預以降低這種風險。我對我們能夠改變現狀抱有很大的希望。”

識別風險

人類的自保本能很強。那麼,是什麼驅使人們考慮傷害自己呢?自殺理論一直假設社會孤立、難以承受的痛苦(主要是心理上的)和絕望的混合。目前仍未達成共識,但 2005 年,佛羅里達州立大學的臨床心理學家托馬斯·喬伊納增加了“後天能力”的概念。它承認,採取自殺行為需要克服對傷害和死亡的自然厭惡的能力,並非每個痛苦的人都能實現這一目標。這種洞察力導致了一套新的理論,將意念和行動分開。不列顛哥倫比亞大學的大衛·克隆斯基和猶他大學的亞歷克西斯·梅的三步理論指出,性格(如個性)、經歷(戰鬥暴露)和實用性(槍支的可用性)都有助於自殺能力。

然而,更好的理論尚未轉化為對誰最有可能嘗試自殺的更好估計。2016 年,一項結合了數十年風險因素研究的分析發現,預測能力在過去 50 年中沒有提高。“臨床醫生在預測誰有風險方面,並不比拋硬幣好多少,”哈佛大學臨床心理學家、2011 年麥克阿瑟獎學金獲得者馬修·諾克說,他因其在自殺方面的創新研究而獲獎。

來源:阿曼達·蒙塔內斯;來源:疾病控制與預防中心

例如,抑鬱症一直位居預警訊號列表的前列,但諾克的分析揭示了它本身在做出預測方面的無效性——而且大多數風險因素都是傳統上單獨評估的。雖然許多自殺未遂者確實患有抑鬱症,但更多患有抑鬱症的人並沒有嘗試自殺。“自殺跨越所有診斷;因此,診斷並不那麼重要,”布萊恩說。“多年來,我們一直本末倒置。自殺不是精神疾病的症狀。而是精神疾病通常是導致自殺行為的脆弱性的體現。”

為了更準確地識別這些脆弱性,包括諾克的團隊在內的幾個研究團隊已將機器學習應用於電子健康記錄,這是他們正在探索的各種有希望的途徑之一。這些演算法同時搜尋數千個潛在的風險因素,從年齡和種族到藥物、住院和門診次數,以及精神分裂症或情緒障礙的診斷,並且可以被教導比人類更有效地做出預測。在 2017 年的一項研究中,範德比爾特大學的資料科學家科林·沃爾什以及佛羅里達州立大學的傑西卡·裡貝羅和約瑟夫·富蘭克林(後者之前是諾克實驗室的博士後研究員)使用了這項技術來審查大量記錄。他們的研究包括 3,250 名曾嘗試自殺的患者和另外 1,900 名未嘗試自殺的患者(對照組)。

他們的策略在回顧性預測誰會在兩年內嘗試自殺方面達到了 80% 到 90% 的準確率,並且在預測某人是否會在一週內這樣做方面達到了 92% 的準確率。到目前為止,這些演算法也產生了很多誤報,錯誤地標記了自殺未遂的風險。但研究人員正在努力提高準確性並廣泛測試它們。“我們的想法是擁有一個軟體程式,該程式可以在醫療記錄上執行,生成風險評分,”諾克說。

諾克還研究了新的生物或行為訊號,這些訊號可以在患者無法或不願承認有自殺念頭時可靠地傳達風險。他實驗室開發的一項四分鐘的內隱關聯測試被證明非常擅長衡量人們對自殺的看法,無論他們說什麼。在測試中,在最初的幾次試驗中,“死亡”和“我”這兩個詞出現在螢幕的一側,而“生命”和“不是我”這兩個詞出現在另一側。然後,與這些類別相關的詞語——“死亡”、“他們”、“生存”、“我”——一次一個地出現在螢幕中央。參與者按下一個鍵,如果新詞屬於左側的配對詞,則按下另一個鍵,如果它屬於右側的配對詞。然後配對切換,現在“生命”與“我”配對,“死亡”與“不是我”配對。當“死亡”和“我”一起閃爍時,反應更快的人在未來六個月內嘗試自殺的可能性大約是原來的三倍。這些最初於 2010 年發表的調查結果已在數千名參與者中重複多次。

最近,諾克在馬薩諸塞州綜合醫院急診科啟動了一項更大的研究,該研究將 iPad 上進行的內隱關聯測試與沃爾什及其同事演示的健康記錄的機器學習審查相結合,以及 iPad 上關於已知自殺風險因素的自我報告問題和尋找遺傳標記的血液檢查。“在過去的幾年裡,我們在這裡和那裡取得了一些令人鼓舞的結果,”諾克說,然後問道:“如果我們把所有這些都放在一個計算器中,就像他們對心臟病所做的那樣呢?你去看醫生,根據你的身高、體重、年齡和膽固醇,他們會說這是你在明年發生心臟病的機率。我們能對自殺未遂做同樣的事情嗎?”

其他實驗離實際應用還很遠,但仍然很有趣。諾克的內隱關聯測試引起了卡內基梅隆大學認知神經科學家馬塞爾·賈斯特的注意,他使用功能性磁共振成像 (fMRI) 和機器學習來識別與思維模式相對應的腦活動模式。例如,如果掃描器中的人被給出“陪審團”這個詞,賈斯特的方法可以檢測到受試者正在思考一群人、權威和規則,但並非這些人正坐在法庭上評估證據。正如諾克、賈斯特、匹茲堡大學精神病學家大衛·布倫特及其同事在 2017 年在《自然人類行為》雜誌上報道的那樣,賈斯特的神經語義學方法揭示,一些有自殺傾向的人的大腦對與生命和死亡相關的正面和負面詞語反應不同,在區分 17 名曾考慮過自殺的受試者與 17 名未曾考慮過自殺的受試者時,正確率達到 91%。賈斯特現在想重複這項工作,看看是否可以使用腦電圖來管理它,腦電圖是一種成本較低的技術,可以監測大腦中的電活動,但這項工作仍處於早期階段。

幸運的是,智慧手機等技術比 fMRI 更容易獲得,並且已經開始為在高風險時期監測自殺念頭的需求提供解決方案。“有自殺風險的人可能比沒有風險的人對壓力情況的反應更強烈,但我們不能總是實驗室中誘導那種壓力,”諾克實驗室的研究助理埃文·克萊曼說。研究人員正在試驗用於監測患者情緒和生理變化的工具。有一些智慧手機應用程式可以與患者聯絡,或者腕戴式生物感測器可以跟蹤皮膚電導率、皮膚溫度和心率。如果患者在家中與配偶發生爭吵,醫生會立即知道他們的病人增加了壓力。這些技術有助於人們認識到,臨床醫生需要在數小時、數天或數週內而不是數月或數年內評估風險。類似 Fitbit 的手環正在青少年和成人住院患者的住院病房中進行測試,結果尚未公佈,但“我們認為這裡有很大的希望,”諾克說。

提出問題

預防技術要求有自殺念頭或行為的人正在接受某種形式的治療。不幸的是,大多數人沒有。即使是那些去看醫療保健提供者的人也並不總能得到幫助。大約一半的自殺受害者在死亡前 30 天內去過醫療機構(不一定是由於自殺風險)。但不到一半的精神衛生專業人員在研究生或醫學院期間接受過充分的自殺風險評估或干預培訓,而且大多數美國急診室通常無法獲得超出基本精神衛生資源的資源。

這種情況正在改變。自殺預防的一個日益流行的口號是:“提出問題”。要直接解決自殺問題,我們必須直接詢問。 (這樣做不會將想法植入某人的腦海。)2016 年 2 月,醫院認證管理機構建議醫院對所有就診患者進行自殺風險篩查。這是一個很好的步驟,但並非每個機構都知道如何應對。“人們開始爭先恐後地提出自己的問題,”國家精神衛生研究所的兒科心理學家麗莎·霍洛維茨說。“要麼他們檢測不足,要麼他們過度檢測,使已經捉襟見肘的資源負擔過重。”因此,正在努力確保適當的篩查和充分的後續行動。2017 年,來自美國各地的調查人員報告了一項由國家精神衛生研究所資助的研究,以在八個急診室測試一種篩查工具。與照常治療相比,僅篩查本身並沒有影響隨後的自殺未遂,但將干預新增到篩查中,自殺未遂風險降低了 5%,幅度不大但意義重大。

霍洛維茨現在領導一項工作,旨在儘可能多地在醫院中推廣一種針對 10 歲至 24 歲年輕人的簡短篩查工具。該工具名為“詢問自殺篩查問題 (ASQ)”,開頭是:“在過去幾周內,您是否希望自己已經死了?”霍洛維茨仍在處理數萬名接受過該工具的孩子的資料,但她感到鼓舞:“人們擔心這會開啟潘多拉魔盒,但我們發現的是,你可以檢測到風險,而且它是可管理的。”另一個驚人的發現:當被問及是否希望被詢問自殺風險時,95% 的受訪兒童表示願意。

在那些沒有進入醫療機構的人中,社交媒體可能會提供其他型別的預警訊號。布萊恩和他的同事審查了 315 名死於自殺或其他原因的軍人的社交媒體網路。在每個人去世前的 12 個月裡,他們尋找內容上的差異——例如,提及人際關係或財務問題、自殺念頭或行為,或健康或憤怒問題。透過檢測此類內容中的模式,他們可以清楚地區分誰死於自殺,誰沒有。一項後續研究揭示了士兵在這段時間內的情緒生活有多麼多變。“當人們自殺時,在他們去世前的這段時間裡,他們會有好日子和壞日子,”布萊恩說。“這是動盪不安的。”過去,資料分析過去常常將這些起伏視為噪音,但透過意識到它們包含關鍵資訊——可變性是訊號而不是噪音——布萊恩的團隊可以估計個人最有可能自殺的時間。

現在他們正在研究如何前瞻性地做到這一點。布萊恩說,如果朋友和家人知道該注意什麼,社交媒體的分析可能會在醫生辦公室之外變得更加相關。但是一些臨床醫生可以並且確實會訪問沒有隱私限制的帖子和推文。此外,布萊恩已經在患者的逐次評估資料中使用了相同的分析方法,並發現它可能會改善對患者狀態的跟蹤和監測。

一種比較明顯的降低自殺率的方法只是消除機會。那些受挫的人並非最終都會找到方法;十分之九的自殺未遂者會繼續活完一生。經過多年關於成本和有效性的爭論,推動這種“手段限制”終於看到了結果。2015 年《柳葉刀精神病學》雜誌上的一份報告發現,在已知的自殺地點設定安全網可將死亡率降低 58%(平均值從每年 5.8 人降至 2.4 人)。去年 12 月,在紐約市和新澤西州之間橫跨哈德遜河的喬治華盛頓大橋上,臨時架起了 11 英尺高的網狀安全圍欄,高於現有的齊腰高的欄杆,2017 年有 15 人在那裡自殺身亡,另有 68 人試圖自殺。永久性圍欄將成為更大規模修復工程的一部分。在舊金山的金門大橋上,自 1937 年開放以來,已有 1,700 多人跳橋自殺身亡,目前正在建造一個不鏽鋼網,該網將延伸到人行道外 20 英尺。2012 年,在紐約大學埃爾默·霍姆斯·鮑勃斯特圖書館,在三名學生在那裡跳樓自殺身亡後,在 12 層中庭安裝了穿孔金屬牆。

如果能讓槍支更難獲得,可能會防止更多人死亡。近一半的自殺未遂事件涉及槍支,其中超過 80% 的未遂事件導致死亡。根據 2004 年《美國流行病學雜誌》上的一項研究,家中擁有槍支與自殺風險增加有關。但是,消除槍支作為自殺預防方法與政治上爆炸性的槍支管制問題糾纏在一起,因此這一領域不太可能很快發生改變。

有效的治療

更好的預測和問題——甚至阻止嘗試的方法——只有在臨床醫生能夠轉向減少自殺念頭和行為並恢復生活質量的治療方法時才有用。一種值得注意的方法,辯證行為療法 (DBT),已經證明了自己——在某些患者群體中,自殺未遂事件持續減少約一半。

這種療法由華盛頓大學臨床心理學家瑪莎·萊恩漢在 1980 年代開發,用於治療患有邊緣型人格障礙的有自殺傾向的患者,該療法包括一個強化方案,需要每週多次開會,為期一年,並且需要對治療師進行廣泛的培訓。或許是難以找到足夠多的訓練有素的專業人員以及治療所需的承諾解釋了為什麼僅靠 DBT 無法在降低自殺率方面取得進展。

為了產生更廣泛的影響,自殺治療必須擴大規模,並輔以急診室外甚至可以透過 iTunes 商店下載的方式獲得的選項。2017 年《美國精神病學雜誌》上的一項研究表明,低劑量的氯胺酮(一種麻醉藥物)可在 24 小時內顯著減少自殺念頭,比其他抗抑鬱藥快得多。富蘭克林和諾克開發的一款類似遊戲的應用程式也顯示出希望。它將與自殺相關的影像——血液、傷口和刀具——與蛇、蜘蛛等令人厭惡的圖片相匹配。然後,它應用經典條件反射方法——訓練某人改變其對刺激的自然反應——使人們不喜歡自殺的想法。在對最近有自殺念頭的參與者進行的三項隨機試驗中,每天玩幾分鐘,持續一個月,持續降低了自殺行為的風險,儘管效果在停止玩遊戲時消失了。這款名為 Tec-Tec 的遊戲(代表治療性評估條件反射)現已在 App Store 上架。

布萊恩專注於識別 DBT 和其他認知療法中有效的成分,並開發可以傳授給非醫療保健提供者的治療方法。“基本成分歸結為兩個基本因素,”他說。“第一個是情緒失調,即識別我們感受的能力,然後是改變它的能力。第二個關鍵要素是認知靈活性,即產生選擇的能力,或者不陷入某些思維過程、信念或假設的能力。”這兩個要素可以透過正念或放鬆訓練、重構消極思維和鼓勵社會聯絡等策略來解決。布萊恩最初的 12 次療程,他稱之為簡短的認知行為療法,納入了這些要素,並將自殺未遂事件減少了 60%。

危機應對計劃,他的 30 分鐘干預,最初是作為更長療法的緊急部分而出現的。“我們的想法是,讓我們在某人處於危機中時這樣做,並在短期內降低該人的風險,然後他或她將與正在進行的精神衛生治療聯絡起來,這將提供長期的解決方案,”布萊恩說。但在對僅接受危機應對計劃的患者進行為期六個月的隨訪中,效果不僅保持了,而且還加強了。“這讓我們對治療有了非常不同的看法,”他指出。“如此簡單的東西怎麼會如此有效?這就是我們現在的處境。接下來我們需要做什麼來弄清楚這一點,使其更好地發揮作用?”

更廣泛地提出這個問題可能會推動我們朝著實現國家自殺預防行動聯盟(一個公私合作伙伴關係)設定的雄心勃勃的目標邁進,即到 2025 年將自殺率降低 20%。這一目標將提供切實的證據,證明可以預測、解決和改善導致一個人想要死亡的痛苦和絕望。

如果您有自殺念頭,請撥打國家自殺預防生命線 1-800-273-TALK (8255),或傳送簡訊 TALK 至 741741 聯絡危機簡訊熱線。