白矮星斯坦2051 B的質量,這顆距離地球約18光年的恆星,一個多世紀以來一直是爭議的主題。現在,一群天文學家終於精確測量了這顆恆星的質量,並利用阿爾伯特·愛因斯坦首次預測的宇宙現象,解決了這場長達100年的爭論。

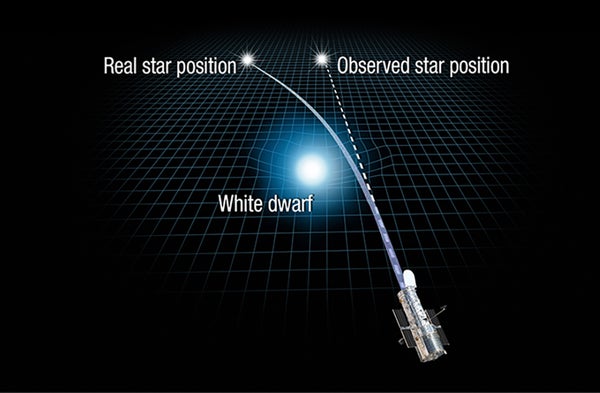

研究人員利用哈勃太空望遠鏡進行的精確計時觀測計算出了這顆恆星的質量。哈勃太空望遠鏡研究了斯坦2051 B從地球上看 eclipsing 另一顆更遙遠的恆星時的情況。在這次凌星期間,背景恆星在天空中出現位置變化,略微向一側移動,儘管它在天空中的實際位置根本沒有改變。

這種宇宙光學幻覺廣為人知的名稱是引力透鏡,其效應已在整個宇宙中被廣泛觀察到,尤其是在非常巨大的物體附近,例如整個星系。這種效應的發生是因為大質量物體扭曲了周圍的空間,並像一個非常大的透鏡一樣,彎曲了來自更遙遠物體的光線路徑。在某些情況下,這會產生背景恆星發生位移的錯覺。[愛因斯坦相對論解釋(資訊圖)]

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

(水也可以產生這種位移錯覺;嘗試將鉛筆放入一杯水中,並注意鉛筆浸沒的一半看起來與乾燥的一半斷開連線。)

愛因斯坦預測,這些位移事件可用於測量單個恆星的質量。這是因為背景恆星位置偏移的程度取決於前景恆星的質量。但是當時的望遠鏡缺乏使這一夢想成為現實的靈敏度。

這項新工作背後的科學家表示,到目前為止,還沒有人使用背景恆星的位移來計算單個恆星的質量。事實上,科學家測量單個恆星之間位移的例子只有另一個:在1919年的日全食期間,科學家們看到太陽使一些背景恆星發生了位移。這種測量之所以成為可能,僅僅是因為太陽靠近地球。

一篇描述這項新工作的論文於今天線上發表在《科學》雜誌上。

宇宙透鏡

愛因斯坦的廣義相對論假設空間是靈活的而不是固定的,並且大質量物體(如恆星)會在空間中產生曲線,有點像保齡球在床墊表面上產生曲線。物體扭曲時空的程度取決於該物體的質量(類似地,較重的保齡球會在床墊上留下更深的印記)。

光線通常在空曠的空間中沿直線傳播,但如果光線靠近大質量物體,則恆星在空間中產生的曲線就像道路上的彎道,導致光線偏離其先前的直線路徑。

愛因斯坦表明,這種偏轉可以將更多的光線 направлять 向觀察者,類似於放大鏡如何將來自太陽的漫射光聚焦到一個點上。這種效應使背景物體顯得更亮,或者在前景物體周圍形成一個明亮的光環稱為愛因斯坦環。

天文學家已經觀察到愛因斯坦環和“增亮事件”,當非常大的前景透鏡(如整個星系)產生這些現象時。這些現象也已在銀河系平面上被觀察到,那裡的單個恆星可能引起透鏡效應。它也被用於探測其他恆星周圍的行星。

在新的研究中,天文學家報告了首次觀測到所謂的“不對稱透鏡”,涉及地球太陽系外的兩顆恆星,其中背景恆星的位置似乎發生了變化。

位移的程度與前景物體的質量直接相關。空間望遠鏡科學研究所的天文學家、新論文的主要作者凱拉什·C·薩胡表示,對於像恆星這樣相對“輕”的物體,位移非常小,因此更難以探測。以斯坦2051 B為例,天空中平面上的位移約為2毫角秒,大約等於從1500英里(2400公里)外看到的四分之一硬幣的寬度,薩胡說。

測量如此細微的變化需要強大的儀器,例如哈勃望遠鏡的高解析度相機,該相機於2009年安裝。該儀器還使得能夠挑選出位移恆星的光線,這顆恆星的光線在某種程度上被斯坦2051 B的光線所掩蓋——就像螢火蟲在燈泡旁邊一樣,薩胡說。

研究人員在2013年10月至2015年10月期間進行了八次測量,以便他們可以觀察到白矮星在天空中移動,凌星背景恆星併產生位移。科學家們還在白矮星經過後觀察了背景恆星的實際位置。

許多變數可能會影響科學家是否可以觀察到更多類似的事件。這些變數包括兩個物體的對齊、前景物體的質量和接近程度、前景物體和背景物體之間的距離以及望遠鏡的靈敏度。但薩胡表示,他認為他的團隊已經證明了該方法的有效性,科學家可以使用該方法每年測量大約兩到四顆附近恆星的質量。

恆星化石

白矮星是核心中氫燃燒殆盡並隨後脫落外層的恆星。在這些恆星中的每一顆中,剩餘的質量都坍縮成稱為白矮星的緻密核心。這種坍縮提高了這些物體表面的溫度,因此它們可能比“活”恆星燃燒得更熱。

“天空中至少97%的恆星,包括太陽,將變成或已經變成白矮星,”工程學和物理學教授特里·奧斯瓦爾特在佛羅里達州代託納比奇的安柏瑞德航空大學的一篇《科學》雜誌的隨刊評論文章中寫道。“由於它們是所有先前幾代恆星的化石,白矮星是梳理我們自身星系等星系歷史和演化的關鍵。”

斯坦2051 B的質量“100多年來一直是爭議的焦點,”未參與這項新研究的奧斯瓦爾特說。

薩胡表示,科學家目前對白矮星的認識表明,這些物體的質量和半徑揭示了有關它們如何形成、由什麼構成以及由哪種恆星形成的重要資訊。

先前對斯坦2051 B質量的測量表明,它主要由鐵組成,但根據關於白矮星形成和恆星演化的公認理論,這一發現提出了一些問題,根據研究論文。例如,為了形成大量的鐵,將成為斯坦2051 B的恆星必須極其巨大,但斯坦2051 B的半徑表明它是由一顆不比太陽大多少的恆星形成的。

如果那些對斯坦2051質量的測量是正確的,那麼它將迫使天體物理學家回到繪圖板,弄清楚這樣一個物體是如何形成的。薩胡說,天文學家意識到他們對斯坦2051 B質量的測量可能是不正確的,但他們無法確定。

通常,測量恆星質量的唯一方法是觀察它如何與另一個大質量天體相互作用。例如,在兩個恆星相互繞行的雙星系統中,較重的恆星會對較輕恆星的運動產生較大影響,透過長期觀察這兩顆恆星的相互作用,科學家可以計算出越來越具體的恆星質量值。斯坦2051 B有一個伴星,但這兩個天體軌道相距很遠,因此它們對彼此的影響很小。

新的結果表明,斯坦2051 B實際上是一顆非常普通的白矮星,它與公認的形成理論非常吻合,薩胡說。它的質量約為太陽質量的0.68倍,表明它是由一顆約為太陽質量2.3倍的恆星形成的,薩胡說。相比之下,之前的測量將白矮星的質量定為太陽質量的0.5倍左右。他補充說,沒有很多白矮星的質量和半徑都被精確測量過。

“它證實了白矮星的質量-半徑關係,”他說。“[天體物理學家]一直在使用該理論,很高興知道它有堅實的基礎。”

編者推薦

版權 2017 SPACE.com,Purch 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、改寫或重新分發本材料。