Dolores Perales 第一次感到呼吸困難並以為自己要死的時候才 10 歲。部分記憶仍然模糊:她只記得那是四月初,壘球賽季開始的時候,她在戶外玩耍。她清楚地記得的是胸悶和不斷上升的恐慌感。反覆發生後,她的母親帶她去看醫生,醫生診斷出她患有哮喘。“從那時起,我就一直帶著吸入器,”她說。“我的一個弟弟患有哮喘;我街對面的表弟也患有哮喘。我們班裡有很多孩子都患有哮喘,”Perales 說。“小時候,你開始覺得這是很正常的事情。”

在 Perales 看來,同樣正常的是底特律的天際線被排放煙霧的 Marathon 石油煉油廠籠罩。大使橋——美國和加拿大之間最繁忙的車輛通道,經常擠滿了怠速執行的柴油卡車——也很常見。這兩者都離她家幾英里之內。

直到 Perales 開始隨她的中學壘球、排球和籃球隊旅行時,她才意識到她非常熟悉的充滿化學物質的空氣並不是每個人的常態。距離她自己家附近僅 30 分鐘車程的地方,Perales 遇到了安靜的、綠樹成蔭的街道。但對她來說,比綠色植物更引人注目的是郊區的空氣。“聞起來不一樣,”她說。“當我在那裡時,它聞起來並不難聞。”

在第一次哮喘發作近十年後,Perales 開始在密歇根州立大學上大學,那裡的空氣非常清新,她幾乎不需要吸入器。幾年後,在環境正義研究生課程中,Perales 瞭解到,使她如此生病的空氣中的排放物是歧視的直接結果——煉油廠和橋樑之所以被放置在那裡,是因為多年前,她的社群被認為不如富裕的郊區重要,既沒有手段也沒有政治影響力來反擊。空氣汙染已在她家附近集中,成為一種被稱為“紅線劃定”的歧視性住房做法的副作用之一。

即使一個國家的整體空氣質量是安全的,汙染空氣的區域也可能持續存在——通常在邊緣化社群生活和工作的地區。在美國,紅線劃定和諸如在較貧困社群修建高速公路等做法使一些人暴露於比鄰近社群更高水平的汙染中。

南加州大學環境健康研究員 Rima Habre 說:“有害汙染物的排放主要來源通常以不公平的方式被放置在因歧視性或種族主義做法或政策而處於不利地位的社群中。”

在世界各國,空氣質量差及其伴隨的健康威脅的負擔通常落在低收入社群,包括移民、移徙工人和來自其他邊緣化群體的人們。空氣質量的任何改善往往始於較富裕的社群。在全球範圍內,高收入國家的人們呼吸的空氣比中低收入國家的人們更清潔。

改善空氣質量是世界挽救生命和減少健康不平等現象的最大機會之一。在 2011 年的一項估計中,美國環境保護署預測,《清潔空氣法》僅在 2020 年就將預防約 23 萬人過早死亡。另一項 2022 年的美國研究估計,減少能源生產造成的汙染每年可以額外挽救 5 萬人的生命。專家表示,如果將健康公平性納入政策制定,這些政策可能會更進一步。

在過去的幾十年裡,為了更多地瞭解空氣汙染風險所做的努力使人們對暴露的不公平性以及它如何導致健康差距有了更深入的瞭解。正如喬治華盛頓大學環境健康專家 Susan Anenberg 所說,“現在,當考慮誰能從空氣質量改善中獲得健康益處,以及誰仍在應對空氣質量差的後果時,我們可以細化到一個非常精細的程度。”

下風口的威脅

在 19 世紀,隨著城市和工業的擴張,低效燃煤產生的煙霧成為財富增長的首批跡象之一。煤炭和石油產品仍然是世界各地空氣汙染的主要來源之一。換句話說,經濟增長仍然會汙染空氣。

印度德里發展中社會研究中心的 Awadhendra Sharan 歷史學家說,在一些地方,煙霧被認為是一個美學問題,但不一定是醫學問題。大多數人“只關心那些可見的東西”。“一直以來有一種觀點,即受汙染的大氣在美學上存在問題。”

在美國,為了保護更 privileged 的社群免受難看排放物的影響,人們將汙濁的空氣推向了像 Perales 在底特律西南部這樣的社群,這些社群是移民、黑人和西班牙裔家庭的家園。支援城市的基礎設施,例如 Marathon 石油廠和 Ambassador Bridge,必須放置在某個地方,“而那個地方就是這裡,”Perales 說。“這個地區被認為是不受歡迎的。”

只是在過去 75 年裡——在 1948 年賓夕法尼亞州多諾拉致命煙霧事件和 1952 年造成 4000 人死亡的倫敦大霧霾等事件之後——更多的研究人員、醫生和活動家開始認識到汙濁空氣的健康風險。

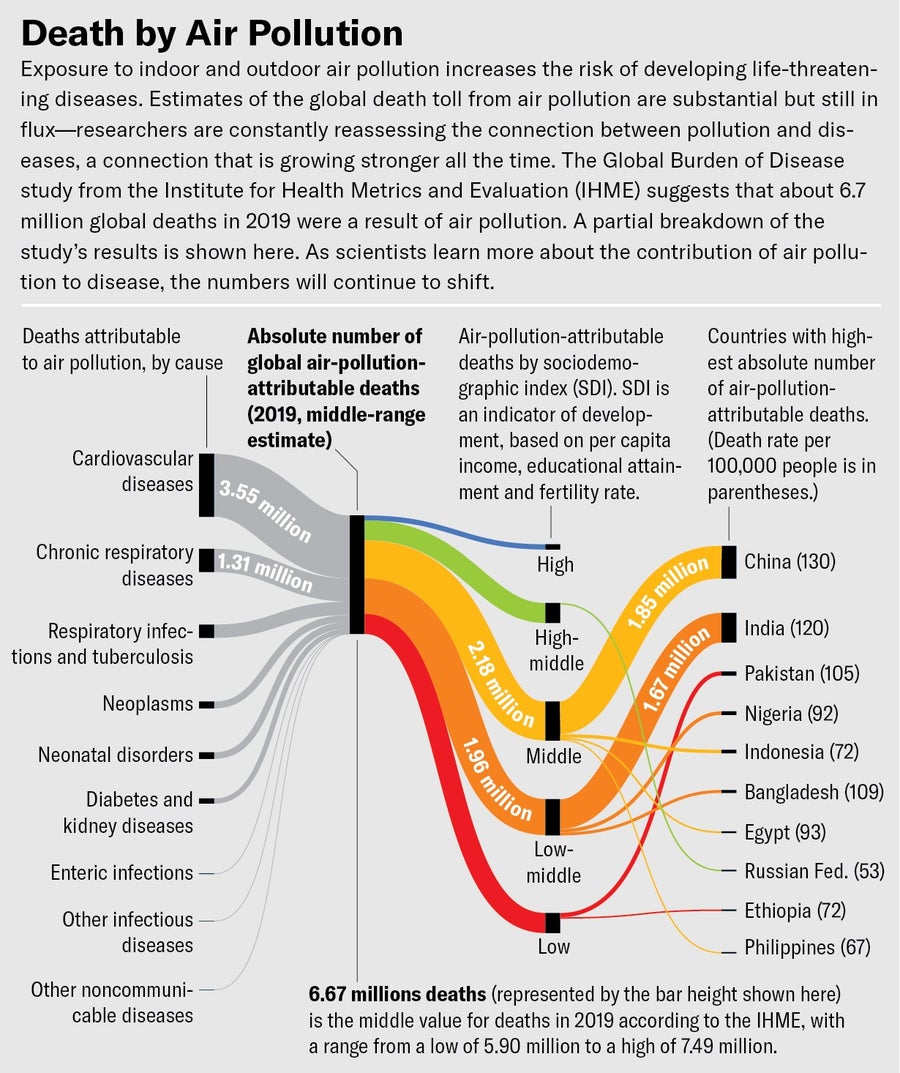

鳴謝:Miriam Quick 和 Jen Christiansen;來源:健康指標與評估研究所。經許可使用。保留所有權利(資料)

空氣汙染危及人類健康的幾乎每個方面。最嚴重的威脅來自微小的顆粒物,稱為 PM2.5,直徑為 2.5 微米或更小。一旦吸入,它們可能導致或加劇呼吸道疾病,如哮喘、慢性阻塞性肺病和肺癌。這些微小的顆粒物會穿過肺組織層進入血管,影響心臟、腎臟和肝臟等主要器官。它們會引起炎症,炎症會影響身體的每個部位,包括大腦,並且與心臟病、神經退行性疾病甚至痴呆症有關。“似乎幾乎每個器官系統都可能受到汙染的影響,”不列顛哥倫比亞大學和華盛頓大學的環境健康研究員 Michael Brauer 說。

對健康影響感受最強烈的人是那些居住或工作在汙染源附近的人,例如煉油廠、燃煤發電廠或排放煙霧的卡車繁忙的高速公路。數字每天都可能劇烈波動,但汙染熱點地區的 PM2.5 水平可能比鄰近地區高六到八倍。“許多非常區域性的空氣汙染熱點地區分佈不均,尤其是在美國,這種不均是基於種族和社會經濟地位的,”Brauer 說。

在全球範圍內,致命空氣的風險程度與一個人的收入和社會階層相關。這種模式可以在各個尺度上看到,無論是觀察國家之間的財富差異、城市內的社群還是小鎮中的鄰居。當 Brauer 在墨西哥和印度的村莊進行空氣質量研究時,他僅憑貧困跡象就能判斷哪些家庭最有可能呼吸到更危險的空氣。

“我們在世界各地都看到了這種模式,甚至在一個村莊內也能看到,”Brauer 說。他注意到,較貧困的家庭往往擠在單間住宅中。當同一個空間用於烹飪、生活和睡覺時,整個家庭都會暴露於爐灶煙霧中。不同階層的爐灶燃料也不同。較貧困的家庭燃燒農作物廢料或剛收集的木柴,這兩種燃料都會產生比富裕家庭使用的幹木柴更多的煙霧。Brauer 說,在城市裡,富人住在遠離繁忙道路的房屋中,而那些經濟條件較差的人更可能住在工廠和高速公路附近。

研究人員一遍又一遍地看到的另一種模式是,那些呼吸更多有毒空氣的人也是最有可能經歷社會壓力的人:貧困、種族主義、醫療保健機會有限等等。這種組合增加了他們患病的風險。研究人員現在才開始梳理歧視的長期壓力如何使人更容易受到環境汙染物危害的影響。“社會因素會導致反覆的慢性壓力,以至於身體更難抵抗有害的暴露,”Habre 說。遭受社會歧視的人,尤其是基於種族或民族的歧視,“會受到更高的暴露,但他們也更容易受到其有害影響。”

尋求解決方案

根據 2022 年《柳葉刀》雜誌的一項研究,2019 年空氣汙染導致約 670 萬人過早死亡,其中大部分發生在低收入和中等收入國家。死亡人數最多的國家是印度。作為應對這一威脅的努力的一部分,印度政府於 2015 年釋出了一份報告,宣佈空氣汙染為國家健康問題。該報告制定了一項開始改善國家空氣質量的計劃,這是低收入和中等收入國家中首批此類計劃之一,Sharan 說,該計劃明確指出“重要的是暴露於排放物,因此重要的是暴露於排放物的人。一旦你這樣做,”他說,“那麼公平問題就出現了。”

制定保護和優先考慮最弱勢群體健康的政策絕非易事。例如,在新德里,由於當地的天氣條件以及農民清理田地進行種植時農業燃燒產生的排放,某些冬季月份的空氣質量特別糟糕。為了努力保護人們的健康,政府部門確定了一系列他們希望能夠減少首都地區有毒空氣暴露的措施。當 PM2.5 水平達到一定標準時,學校將停課,以便孩子們可以待在室內。車輛必須僅在鋪砌的道路上行駛,以免將過多的灰塵揚入空氣中。私人建築活動——在住宅、購物中心和其他非必要場所——必須停止,以保護工人並減少水泥研磨或石材切割產生的細顆粒物飛入空氣中的量。

這些措施可以暫時降低當地的 PM2.5 水平。但是,這種活動減少的代價最大程度地由領取日工資的勞動者感受到。當學校停課時,較貧困家庭的孩子更有可能在戶外度過時間,而不是待在室內空氣清淨機旁邊。

那些負擔不起關注 PM2.5 健康風險的人通常是風險最高的人。因此,當一項減少汙染暴露的政策威脅到某人的收入——或者一個國家的經濟發展時——它很可能會失敗。

在富裕國家奏效的政策可能在低收入和中等收入國家實施起來具有挑戰性。波士頓健康影響研究所的全球健康研究員 Pallavi Pant 指出,汽車排放就是一個例子。在肯亞和烏干達,對私家車的需求導致從日本等國進口的二手車增加。這些進口汽車的設計目的是滿足高收入國家的排放控制標準,因此它們採用最新的催化轉化器和其他昂貴的減汙技術製造。但是,維護這些汽車,尤其是找到和支付零件費用,在較貧困的國家可能會很困難。因此,進口商已開始在汽車轉售前完全拆除這些元件。

但 Pant 表示,自上而下的方法可能仍然有效。例如,在印度,監管機構已開始對車輛排放實施更嚴格的標準,這種方法已被證明可以激勵汽車行業尋找滿足這些標準的方法,以便它可以繼續銷售汽車。Pant 說,這種策略的結果尚不明顯,因為舊車隊需要時間才能被新的、更清潔的車隊取代。“我們將繼續看到車隊的改進,”她說。

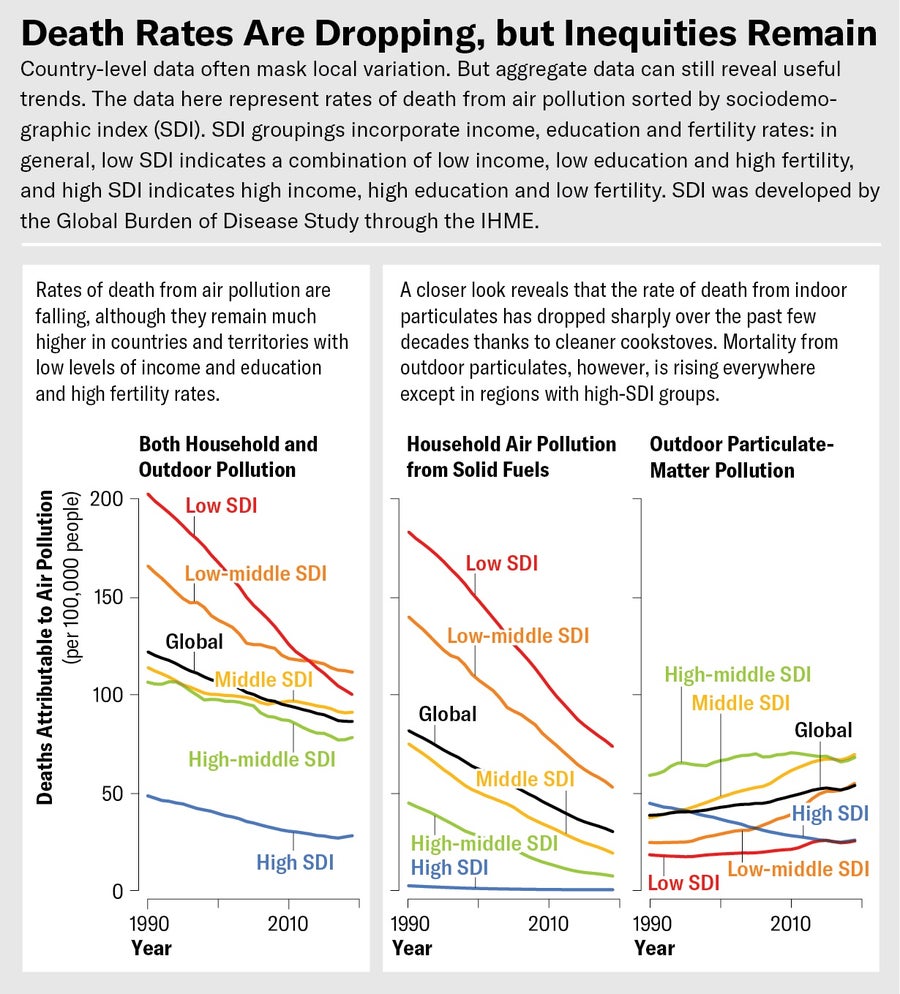

鳴謝:Miriam Quick 和 Jen Christiansen;來源:健康指標與評估研究所。經許可使用。保留所有權利(資料)

印度政府還實施了國家清潔空氣計劃,這是一項 2019 年的倡議,旨在責成空氣特別汙濁的州和市政當局尋找解決其汙染問題的方法。這項努力使地方政府能夠開始自行處理空氣汙染——也許最重要的是提供資金來實施解決方案。“這是一個非常關鍵的轉變,”Pant 說。“還有很多工作要做,但這是讓人們參與進來的非常有用的第一步。”

Brauer 說,僅憑政策和法律無法解決高收入國家的汙染輸出到低收入和中等收入國家的許多方式。道德也很重要。他和他的同事們量化了將消費品和服務生產從美國外包到亞洲如何也外包了這些工廠產生的汙染物。他們估計,在 2007 年,345 萬例可歸因於空氣汙染的死亡病例中,約有 22% 是這種重新分配的汙染負擔造成的。儘管這些資料現在已有 15 年的歷史,但它們仍然指向一個重要的資訊。Brauer 說,人們應該“意識到我們正在從中受益的一些東西只是轉移給了其他人”。

無汙染的進步

Anenberg 說,在富裕國家,空氣質量的提高部分歸功於新的、昂貴的技術,這些技術可以減少汙染物,但仍然依賴石油和其他化石燃料。然而,從長遠來看,這種策略無法解決整個問題,因為它不能最大限度地減少溫室氣體,而溫室氣體也會危害人類健康並加速氣候危機。“我們需要同時減少溫室氣體和空氣汙染物。我們做到這一點的方法是減少燃料燃燒,而不是採取這些技術控制措施。”

Brauer 說,幾十年來,工業增長和空氣中汙染物的數量一起上升和下降。雖然汙染通常落在最貧困的人身上,但一個例外是工業化程度低的國家,這些國家的空氣仍然相對清潔。但是,隨著它們工業化並增加對化石燃料的依賴,它們的空氣質量開始惡化。“我們在高收入國家經歷了這種情況,”Brauer 說。“但許多低收入和中等收入國家仍處於工業發展弧線的早期階段。”

認識到這個問題促使一些低收入和中等收入國家做出改變。例如,盧安達已專注於離網太陽能系統,為農村地區供電。截至 2021 年,該國近 50% 的人口可以使用電力,其中大部分是太陽能發電的結果。印度也在努力增加從可再生能源獲得的電力數量。今年 5 月,印度政府宣佈計劃暫停未來五年新建燃煤發電廠的提案,轉而專注於可再生能源。“情況並非越來越糟,永不改善,”Brauer 說。“我們確實看到了進步。”

當國家將清潔空氣和公民健康置於短期利潤之上時,就會發生這種改善。一些高收入國家已經出臺了嚴格的政策來控制汙染,這些政策已經帶來了可衡量的健康改善。在美國,一項估計發現,控制汽車尾氣的法律在 2008 年至 2017 年間將與交通相關的 PM2.5 導致的死亡率降低了 2.4 倍。在倫敦,在城市中心地區建立超低排放區已將病假數量減少了約 18%。

另一種抵消汙染對健康的影響並同時清理我們的一些環境混亂的方法是植樹。暴露於 PM2.5 會顯著減少流向大腦的血液,從而影響中風風險。但一項追蹤北京 9000 多名居民的研究發現,生活在綠地中可以減輕這種潛在的危害。其他研究表明,植物也可能最大限度地降低 PM2.5 導致的心臟病風險。

今天,憑藉更清潔的技術和對有毒空氣致命影響的認識,工業化程度較低的國家有可能繼續選擇無汙染的進步。“這不是一個非此即彼的情況,”Anenberg 說。“我們可以同時做到這兩件事。”對於清潔健康的空氣而言,這可能是實現真正公平的唯一途徑。