大約138億年前,就在宇宙大爆炸後約40萬年,宇宙突然陷入黑暗。在那之前,整個可見宇宙都是一個熾熱、沸騰、翻滾的等離子體——由質子、中子和電子組成的稠密雲。如果當時有人在那裡看到它,宇宙看起來會像豌豆湯霧,但卻耀眼奪目。然而,在大約40萬年的標記點,膨脹的宇宙冷卻到足以最終形成氫原子——這一事件被稱為複合。霧氣消散,宇宙繼續冷卻,一切很快都褪色成黑色。在宇宙大爆炸及其直接後果難以想象的光輝之後,宇宙進入了天文學家所稱的宇宙黑暗時代。

它們確實是黑暗的。因為即使第一批恆星開始點燃,它們的光芒也主要在光譜的紫外線部分閃耀——而這恰恰是新形成的氫氣傾向於吸收的光。宇宙將其原始的熾熱、明亮的霧氣換成了涼爽而黑暗的霧氣。

最終,這層霧氣會消散,但它是如何消散的這個問題長期以來一直困擾著天文學家。也許是第一批恆星完成了這項工作,它們強烈的光線逐漸但持續不斷地將氫原子分解,這個過程稱為再電離。也許再電離的能量來自熱氣體螺旋進入巨型黑洞時產生的輻射。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

弄清楚再電離如何以及何時發生,關鍵在於找到宇宙中最古老的天體,並試圖梳理出它們的性質和起源。第一批恆星是什麼時候開始發光的,它們是什麼樣的?單個恆星是如何組裝成星系的,這些星系又是如何形成幾乎所有星系核心都存在的超大質量黑洞的?從恆星到星系再到黑洞的這個演變過程中,再電離發生在哪個時間點?這個過程是漸進的還是突然的?

自20世紀60年代以來,天體物理學家一直在提出許多這些問題。然而,直到最近,望遠鏡和計算機模型才變得足夠強大,能夠提供一些答案。計算機現在已經模擬了宇宙中第一批恆星的出現和演化。望遠鏡正在收集來自宇宙大爆炸後不到5億年的微弱光芒——那時第一批星系還處於嬰兒期。

超級恆星

大約十年前,天文學家認為他們已經很好地掌握了第一代恆星是如何形成的。複合之後,充滿宇宙的氫原子均勻地分佈在空間中。相比之下,物理學家認為由尚未被識別的不可見粒子組成的暗物質已經開始在被稱為暈的雲團中聚集在一起,平均質量在10萬到100萬個太陽質量之間。來自這些暈的引力吸入了氫氣。隨著氣體變得越來越集中並升溫,它閃耀出光芒,創造了宇宙中的第一批恆星。

原則上,最初一代的巨型恆星,天文學家稱之為第三星族恆星,可能已經打破了氫原子的氣體面紗,並使宇宙再電離。但這在很大程度上取決於這些恆星的確切特徵。如果它們不夠明亮或壽命不夠長,它們將無法完成這項工作。

圖片來源:Moonrunner Design

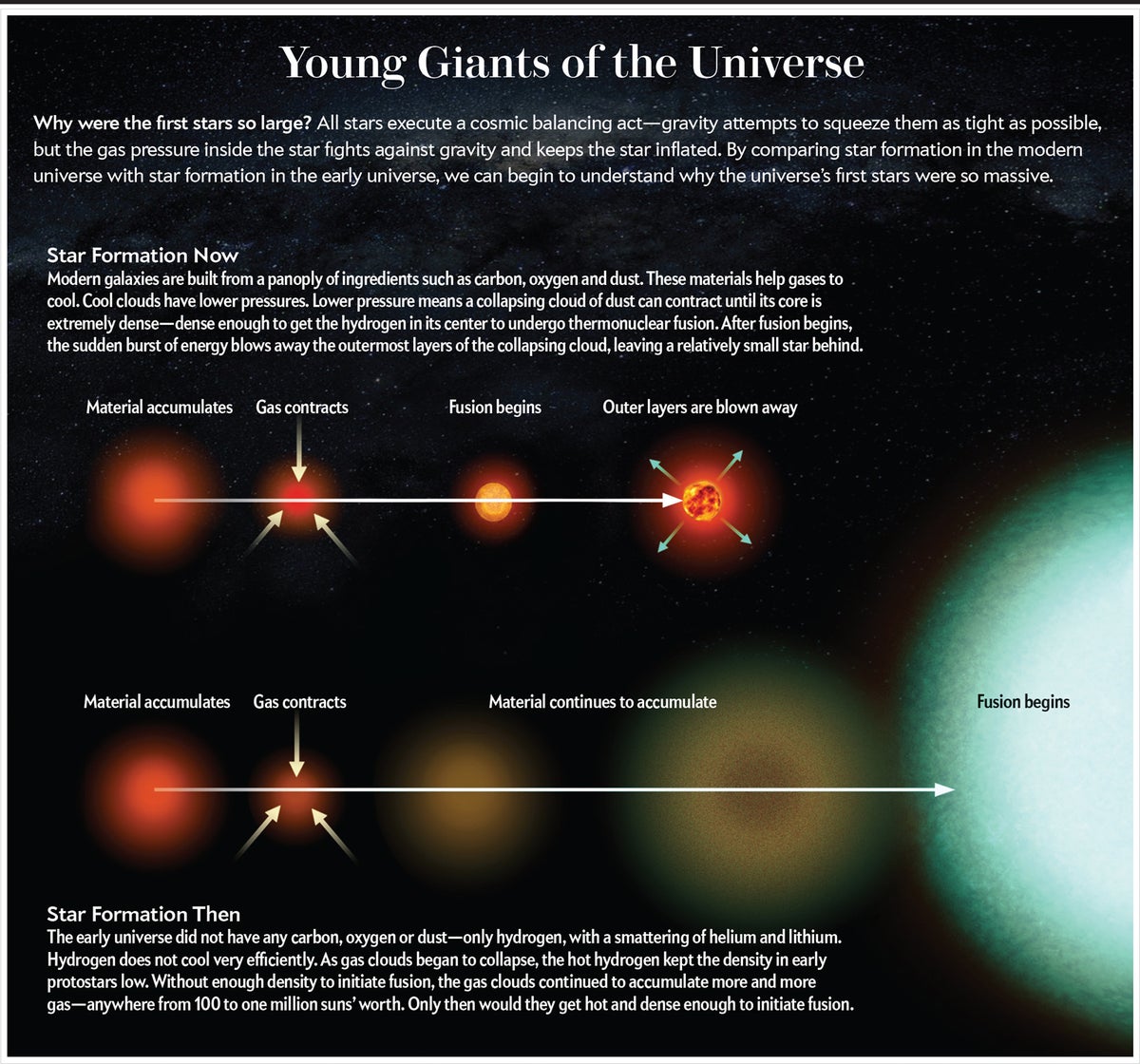

這些恆星的特徵在很大程度上取決於它們的大小。大約十年前,天文學家認為它們將是均勻巨大的,每顆恆星大約是太陽質量的100倍[參見上圖]。原因是:當一團氣體試圖在引力作用下坍縮時,它會升溫。熱量產生所謂的輻射壓力,與引力對抗;除非恆星能夠散發掉一些熱量,否則坍縮將停滯。

第一批恆星主要由氫組成,氫散發熱量的能力相對較差。(像太陽這樣的恆星也含有少量但至關重要的元素,如氧和碳,這些元素有助於它們冷卻。)因此,早期宇宙中的原恆星將繼續積累氫氣,但高壓將阻止它形成緻密的核心,從而爆發核聚變反應——這種反應會將周圍的大部分氣體推回太空。恆星只會貪婪地吞噬越來越多的氣體,直到它形成一個巨大的、彌散的核心。

然而,現在,托馬斯·格雷夫說,他在哈佛大學擔任博士後研究員期間建立了一些最複雜的早期恆星形成模擬,“情況看起來有點複雜。” 這些最新的模擬不僅包括引力,還包括描述隨著氣體坍縮,不斷增加壓力的氫氣產生的反饋的方程。事實證明,氫雲的坍縮可以以多種不同的方式進行。在某些情況下,第一批恆星的質量可能高達太陽質量的100萬倍。在其他情況下,坍縮的雲團會分裂,產生幾顆只有幾十個太陽質量的恆星。

圖片來源:Moonrunner Design

這些巨大的尺寸差異意味著第一批恆星的可能壽命存在相應的巨大差異——因此也意味著再電離時期的開始和持續時間存在巨大差異。質量為太陽質量100倍或更大的巨型恆星是天文學界的搖滾明星:它們生命短暫,死得也早。較小的恆星會更緩慢地消耗核燃料,這意味著如果恆星是再電離的原因,那麼這個過程將在數億年的時間裡展開[參見上圖]。

黑光

無論這些恆星有多大,它們都將在劇烈的超新星爆發中結束生命,然後坍縮成黑洞。而這些黑洞——也許比它們來源的恆星更重要——可能隨後推動了再電離的引擎。

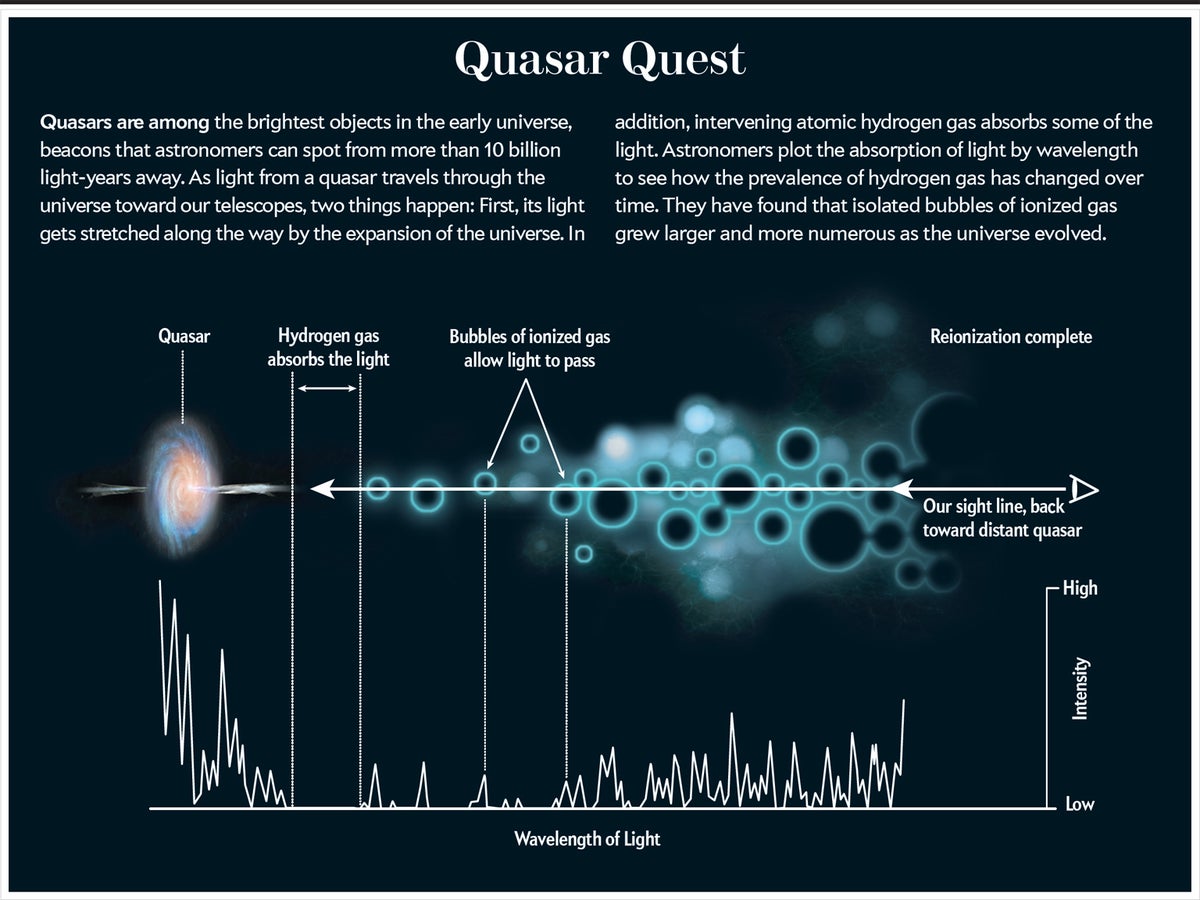

黑洞貪婪地吞噬附近的氣體,隨著氣體落入,引力壓縮並將其加熱到數百萬度的高溫。氣體如此之熱,以至於雖然大部分最終消失在黑洞中,但有些會以噴流的形式噴射回太空,這些噴流非常明亮,以至於光芒可以在半個宇宙之外被看到。我們稱這些信標為類星體。

從20世紀60年代到90年代,類星體實際上是探測早期宇宙的唯一途徑。起初,天文學家不知道它們是什麼。類星體看起來像附近的恆星,但具有巨大的紅移——它們的紅移是由於宇宙膨脹造成的。令人印象深刻的紅移表明,類星體比任何獨立的恆星都遙遠得多,因此也更明亮。第一個被發現的類星體3C 273的紅移為0.16,表明它的光在約20億年前就開始傳播。

普林斯頓大學天體物理學家邁克爾·A·斯特勞斯說:“然後,很快,人們就發現了紅移高達2的類星體”——回溯時間超過100億年。到1991年,馬丁·施密特、詹姆斯·E·岡恩和唐納德·P·施耐德在加利福尼亞州帕洛瑪天文臺一起工作,發現了一個紅移為4.9的類星體,其年代可以追溯到125億年前,也就是宇宙大爆炸後僅十億多年。

然而,對紅移4.9類星體的分析發現,沒有證據表明它的光被中性氫吸收。顯然,在來自這個類星體的光開始其前往地球的旅程時,宇宙已經再電離。

在20世紀90年代的大部分時間裡,沒有人能夠找到比這個更遙遠的類星體。失敗不是因為缺乏強大的儀器——哈勃太空望遠鏡和位於夏威夷莫納克亞山的凱克望遠鏡都在20世紀90年代初上線,大大提高了天文學家深入觀察宇宙的能力——而是因為類星體本身就很稀有。它們只從最巨大的超大質量黑洞中爆發出來。而且只有當它們的噴氣流恰好對準我們時,我們才能探測到它們。

此外,只有當黑洞積極吞噬氣體時,這些噴氣流才會爆發出來。對於大多數黑洞來說,這種活動在紅移2到3之間達到頂峰,那時星系平均比今天更富含氣體。如果你看得比宇宙時間的最佳點更遠,類星體的數量就會迅速下降。

直到2000年,斯隆數字巡天開始系統地搜尋天空中廣闊的區域,使用了當時建造的最大的數字探測器,記錄才真正被打破。“斯隆在尋找遙遠的類星體方面非常成功,”倫敦大學學院天體物理學教授理查德·埃利斯說。“他們發現了大約40或50個紅移超過5.5的類星體。” 但是,巡天無法追溯到更遠的地方,只發現了少數幾個紅移在6到6.4之間的類星體,即使在那個距離上,也沒有中性氫的跡象。

直到英國紅外望遠鏡深空巡天在莫納克亞山發現紅移為7.085的類星體時,天文學家才發現少量但顯著的吸收紫外線的氫氣遮蔽了該天體的光。這個被稱為ULAS J1120+0641的類星體,在大爆炸後約7.7億年時發光。它最終讓天體物理學家將腳趾伸入了宇宙再電離時代——但只是一根腳趾,因為即使如此接近宇宙大爆炸,大部分中性氫也已經被摧毀。

或者可能不是這樣。這個類星體有可能位於一個異常稀疏的剩餘中性氫區域,而這個距離上的大多數其他類星體可能被更完全地籠罩。同樣有可能的是,ULAS J1120+0641位於一個特別密集的區域;也許再電離在幾乎所有其他地方都已經完成。如果沒有更多例子,天文學家無法確定,而且在這個距離上找到足夠多的類星體進行可靠的統計研究的前景渺茫。

無論如何,ULAS J1120+0641有很多東西可以告訴天文學家。首先,埃利斯說,“類星體的數量隨著距離的增加而急劇下降,以至於不可能認為大質量黑洞是使宇宙再電離的主要輻射源。” 其次,為這個特定類星體提供動力的黑洞必須具有十億個太陽的質量,才能產生從如此遙遠的地方可見的能量。“幾乎不可能理解它如何在宇宙存在至今的有限時間內形成,”埃利斯說。

儘管如此,它確實形成了。哈佛大學天文系主任亞伯拉罕·勒布指出,如果一顆質量為100個太陽質量的第一代恆星在宇宙大爆炸後幾億年坍縮成黑洞,那麼如果條件合適,它有可能在可用的時間內增長到類星體的規模。“但你需要不斷地給黑洞餵食,”他說,而且很難想象你怎麼能做到這一點。“它們發光如此明亮,產生如此多的能量,以至於它們將氣體排出其附近。” 如果沒有附近的氣體供應,類星體就會暫時變暗,讓氣體再次積累,直到它可以再次爆發並吹走其燃料供應。隨著這個週期性過程的重複,勒布說,“黑洞只能在很短的時間內增長。”

然而,黑洞也可以透過相互合併而變大,合併應該會加速它們的增長。此外,勒布和他的合作者在2003年的一篇論文中提出,第一批黑洞可能不是由質量為100個太陽質量的恆星形成的,而是由質量為100萬個太陽質量的恆星形成的。“這已經成為一個流行的想法,”勒布說,這得到了近期關於恆星大小的研究以及格雷夫等人的模擬的支援。“而且由於這些恆星的光芒會像整個銀河系一樣明亮,原則上,你可以用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡看到它們,”這是哈勃望遠鏡的巨型後繼者,目前計劃於2018年發射。

星系探索

即使對遙遠類星體的搜尋或多或少已經停止,對越來越接近宇宙大爆炸的星系的搜尋已經興起。也許最重要的觸發事件是被稱為哈勃深空場的影像。它是在1995年製作的,當時太空望遠鏡科學研究所當時的所長羅伯特·威廉姆斯利用辦公室的一項特權,稱為“所長酌情時間”,將哈勃望遠鏡對準天空中的一塊明顯的空白區域,讓它凝視累計約30個小時,以拾取那裡可能存在的任何微弱天體。“一些非常嚴肅的天文學家告訴他,這是浪費時間,”前所長馬特·芒廷回憶說,“他什麼也看不到。”

事實上,望遠鏡拾取了數千個小的、微弱的星系,其中許多是迄今為止看到的最遙遠的星系。後來使用哈勃升級的紅外敏感廣角相機3拍攝的深空場影像,比其前身有效約35倍,發現了更多的星系。

亞利桑那大學天文系教授丹尼爾·斯塔克說:“我們已經從四五個紅移為7或更高的星系增加到100多個。” 斯塔克、埃利斯和幾位合作者在2012年的一篇論文中描述的這些超遠星系之一,似乎紅移不低於11.9,這可以追溯到宇宙大爆炸後不到4億年。

與創紀錄的類星體一樣,這些年輕的星系可以告訴天文學家很多關於當時星系際氫的分佈情況。當觀測者觀察它們的紫外線輸出時,他們期望看到的大部分都消失了,被它們周圍的中性氫吸收了。隨著他們觀察距離宇宙大爆炸更遠的星系,這個比例逐漸下降——直到宇宙誕生後大約十億年,宇宙變得完全透明。

簡而言之,星系不僅存在,為電離輻射提供了來源,而且還揭示了宇宙如何從中性過渡到完全電離。天文偵探有了一把冒煙的槍,他們有了一個受害者。然而,有一個問題。當他們將迄今為止發現的100多個紅移超過7的星系在外推到整個天空時,他們並沒有得出足夠的總紫外線輻射來電離所有中性氫。這把槍似乎不夠強大,無法完成這項工作。所需的能量也不可能來自黑洞;根本沒有足夠的時間形成那麼多超大質量黑洞。

然而,答案可能相對簡單。正如我們所看到的,在我們哈勃望遠鏡視野邊緣看到的星系可能是它們那個時代最明亮的星系。在那個距離上一定有更多的星系,只是太暗了,無法用任何現有的望遠鏡看到。這個假設足夠合理,“我認為現在大多數人認為星系在再電離宇宙方面做了大部分工作,”埃利斯說。

愛因斯坦卡

至於真正新生的星系是什麼樣子,以及它們何時首次亮起,“我們還沒有到達那裡,”斯塔克承認。“我們看到的星系相當小,而且它們看起來比[從]十億到二十億年後詳細研究的星系年輕得多。” 但是,這些小的、年輕的星系已經擁有多達1億顆恆星。它們的顏色組合(在校正了它們的光線被紅移的事實之後)表明,它們的恆星平均比人們期望在嬰兒星系中看到的恆星更紅。

斯塔克說:“這些天體看起來已經形成了至少1億年的恆星。哈勃已經把我們帶到了懸崖邊,在那裡我們將看到第一代恆星。但這將需要詹姆斯·韋伯太空望遠鏡才能把我們帶到那裡。”

圖片來源:Moonrunner Design;來源:喬治·喬戈夫斯基 加州理工學院和亞伯拉罕·勒布 哈佛大學

然而,哈勃並沒有耗盡它的選擇。望遠鏡本身只能看到一定的微弱極限,而不會進行荒謬的長時間曝光。然而,宇宙提供了它自己的自然透鏡,可以增強哈勃的力量。這些所謂的引力透鏡利用了這樣一個事實,即大質量天體——在本例中是星系團——會扭曲它們周圍的空間,扭曲有時會放大遠處的天體。

特別是,太空望遠鏡科學研究所的觀測員馬克·波斯特曼說,“我們獲得了位於這些星系團背後的任何非常遙遠星系的巨大放大。它們可能比類似的未透鏡星系亮10到20倍。” 波斯特曼是哈勃星系團透鏡和超新星巡天計劃的首席研究員,該計劃使用這項技術識別出大約250個紅移在6到8之間的額外星系,以及少數幾個可能達到紅移11的星系。從他們迄今為止看到的情況來看,結果與各種深空場巡天得出的結果一致。

最近,哈勃在一個名為“前沿場”的專案中更深入地探測,該專案於2013年啟動。到2016年底,芒廷和其他天文學家發現了比以前看到的任何物體都暗100倍的遙遠星系的影像。這些星系位於六個特別巨大和強大的星系團背後。每個星系團都被哈勃觀測了140個軌道,總計超過100個小時。“這將使我們比以往任何時候都更深入地探測宇宙,”該專案的首席觀測員詹妮弗·洛茨說。

爆發搜尋

與此同時,另一種宇宙信標最終可能被證明是早期宇宙更好的探測器。伽馬射線暴——隨機方向彈出的高頻輻射短脈衝——在20世紀60年代首次被發現時,完全是一個謎。如今,天文學家認為,其中許多來自非常大質量恆星的死亡。當恆星坍縮形成黑洞時,它們會將伽馬射線噴流噴射到太空中。當噴流撞擊周圍的氣體雲時,它們會觸發可見光和紅外光的二次明亮餘輝,傳統望遠鏡可以看到這些餘輝。

以下是觀測的工作原理:當軌道執行的雨燕伽馬射線暴天文臺探測到伽馬射線閃光時,它會旋轉以將其機載望遠鏡指向該點。同時,它將位置的座標傳送到地面觀測站。如果他們的望遠鏡在閃光消失之前到達那裡,天文學家可以測量餘輝的紅移,從而測量爆發發生的星系的紅移和年齡。

這項技術如此有價值的原因在於,伽馬射線暴使其他宇宙物體看起來非常微弱。專門研究爆發的哈佛大學天體物理學家江戶·伯傑說:“在最初幾個小時內,它們的光芒可能會超過星系一百萬倍,並且比類星體亮10到100倍。” 你不需要用哈勃進行長時間曝光才能看到它們。2009年,位於莫納克亞山的一架望遠鏡可靠地測量了一個紅移為8.2的爆發,將其置於宇宙大爆炸後6億年。

伯傑說,閃光非常明亮,以至於可以在紅移15甚至20處看到,這將是宇宙大爆炸後不到2億年,接近第一批恆星可能開始發光的時間。他說,完全有可能的是,那些非常大質量的恆星正是死亡時產生伽馬射線暴的那種恆星。事實上,伯傑說,有理由認為,這些第一代恆星會產生如此高能量的伽馬射線暴,以至於它們會比迄今為止發現的伽馬射線暴更亮,即使它們會更遙遠。

此外,與僅發生在具有超大質量黑洞的星系中的類星體不同,也與哈勃可以看到的星系不同,後者只是巨大星系冰山的最亮尖端,伽馬射線暴在小型星系和大型星系中一樣強大。換句話說,它們提供了任何給定時間宇宙的更具代表性的樣本。

伯傑說:缺點是,99%的伽馬射線暴都指向遠離地球,而在衛星每天探測到的剩餘1%中,只有極小一部分是高紅移的。因此,收集一個具有代表性的極高紅移爆發樣本將需要十年或更長時間,而雨燕可能不會持續那麼久,伯傑說。他指出,理想情況下,應該有人發射一顆後繼衛星,可以將爆發座標傳送給詹姆斯·韋伯望遠鏡或預計在未來十年內執行的三臺30米級地面儀器。到目前為止,這樣做的提案尚未獲得NASA或歐洲航天局的批准。

無論如何,一旦詹姆斯·韋伯望遠鏡和下一代巨型地面望遠鏡開始觀測,類星體獵人、星系測量員以及那些在其他電磁波長中尋找伽馬射線暴的明顯餘輝的人,將能夠編目比今天更古老、更微弱的天體。他們的工作將有助於準確地確定早期宇宙中發生了什麼。

與此同時,射電天文學家將期待許多儀器——包括澳大利亞的默奇森寬視場陣列、南非和西弗吉尼亞州的再電離時期探測精密陣列、將在澳大利亞和南非建造的平方公里陣列,以及位於幾個歐洲國家的低頻陣列天線——繪製宇宙歷史最初十億年中緩慢消失的中性氫雲圖。

氫本身會發出無線電波。因此,原則上,天文學家可以觀察不同時期的這些輻射,每個時期都因距離遠近而產生不同的紅移量。然後,他們可以將氫氣逐漸被高能輻射吞噬的快照拼接在一起。例如,天文學家已經使用智利阿塔卡瑪沙漠的阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列,探測到宇宙大爆炸後十億年,在不成熟星系中第二代恆星之間的空間中漂移的一氧化碳。

當宇宙學家在1965年首次探測到宇宙大爆炸遺留下來的電磁輻射時,它激勵他們試圖瞭解宇宙從誕生到現在的生命歷史。他們還沒有完全到達那裡。但我們完全有理由相信,到2025年,即那次發現60週年之際,最後剩下的空白最終將被填補。