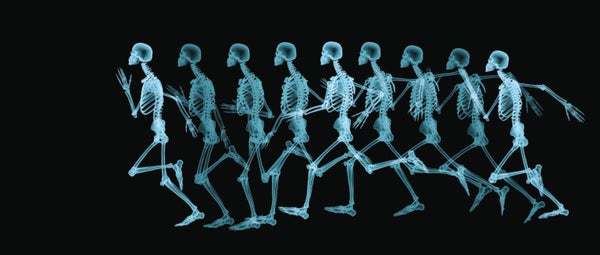

當面對恐懼時,無論是灰熊還是等待聽你演講的觀眾引起的恐懼,你的身體都會啟動對壓力的反應。呼吸加快,瞳孔放大,心臟開始怦怦直跳。這些自動反應作為所謂的戰鬥或逃跑反應的一部分發生,這是身體進化出的應對周圍威脅的機制。科學家們幾十年來一直知道,這種反應是由腎上腺釋放的激素觸發的,腎上腺是位於腎臟頂部的兩個錐形器官。現在,一種新的激素進入視野——骨鈣素,一種由骨骼產生和分泌的蛋白質。

哥倫比亞大學歐文醫學中心的醫生和遺傳學家傑拉德·卡森蒂在 20 多年前開始了對骨鈣素的研究。起初,他著手研究鈣化——一種由礦物質積聚引起的骨骼逐漸硬化的過程。當時,卡森蒂懷疑骨鈣素是這個過程中的關鍵角色,因為它在骨骼中含量豐富。但是,當他的團隊敲除小鼠體內編碼骨鈣素的基因時,鈣化過程仍然不受干擾。相反,它發現缺乏這種蛋白質的齧齒動物體內脂肪過多且繁殖困難。這些結果令人費解,但與骨鈣素存在於血液中的事實相符。這種聯絡使卡森蒂提出,骨鈣素是一種從骨骼釋放到血液中的激素,有助於調節身體其他部位的功能。

這項實驗是長期系列研究中的第一個,這些研究確定骨鈣素是一種參與新陳代謝、生育能力和肌肉功能的激素。最近的研究表明,這種蛋白質甚至可能在大腦發育和認知中發揮作用。隨著這些發現的積累,卡森蒂和他的同事們開始想知道,骨骼除了保護我們的內臟器官並賦予我們移動能力之外,為什麼還會充當具有多方面作用的內分泌器官。這種洞察力使研究人員提出了一個非正統的假設,即骨骼的進化,至少部分是為了幫助動物逃脫危險。如果這個想法是正確的,那麼骨骼也可能有助於戰鬥或逃跑反應。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在 2019 年 11 月發表在《細胞代謝》雜誌上的一項研究中,卡森蒂的團隊進行了一系列實驗來檢驗這一理論。研究人員首先讓小鼠和人類都暴露於壓力事件,並測量他們血液中骨鈣素水平的變化。在這兩種情況下——在齧齒動物被物理限制 45 分鐘後,以及在人們被要求進行 10 分鐘演講後——迴圈骨鈣素水平都激增。然後,他們敲除了小鼠體內編碼骨蛋白的基因,發現這些動物在生理上的戰鬥或逃跑措施(例如心率加快、血糖水平升高或體溫升高)方面的變化要溫和得多——這證實了骨鈣素在壓力反應中起著關鍵作用。

卡森蒂的研究小組隨後深入挖掘,以探究這種激素究竟是如何影響身體對壓力的即時反應的。起初,該團隊懷疑骨鈣素正在啟用自主神經系統(ANS)的交感神經臂,該神經臂負責觸發與戰鬥或逃跑反應相關的變化。但是,令研究人員驚訝的是,將這種蛋白質注射到血液中似乎對交感神經的活動沒有影響。相反,它導致 ANS 副交感神經部分神經活動迅速下降,副交感神經部分介導身體不再應對威脅時上線的“休息和消化”功能。這些發現表明,骨鈣素透過關閉 ANS 來發揮作用,從而為神經系統的另一部分啟動戰鬥或逃跑反應讓路。

辛辛那提大學的神經科學家詹姆斯·赫爾曼說:“關於副交感神經系統介導骨鈣素對壓力的影響的觀點是一個非常有趣的發現。”他沒有參與這項工作。“我認為這意味著我們目前對壓力的理解過於簡單化了。”赫爾曼補充說,來自身體其他部位的化學信使也可能在壓力反應中發揮作用。他自己實驗室的實驗已經確定了脂肪分泌的訊號可能在壓力相關中發揮作用。

骨鈣素如何與大腦溝通尚不清楚,但卡森蒂的團隊已開始解決這個問題。研究人員的論文報告稱,啟用基底外側杏仁核(一個參與恐懼處理的區域)導致血液中骨鈣素水平增加一倍。他們還確定神經遞質穀氨酸鹽是蛋白質在壓力反應中發揮作用的關鍵介質。但卡森蒂指出,這些發現並未提供大腦-骨骼對話如何發生的清晰路線圖。他也不排除其他大腦區域可能參與其中。

貝勒醫學院骨科手術教授弗洛倫特·埃萊夫特里烏說:“即使我們還不瞭解一切是如何運作的,但我認為這是一組令人印象深刻的資料。”他沒有參與這項研究。他補充說,所有這些發現是否都能轉化為人類或最終是否具有臨床相關性還有待觀察。

埃萊夫特里烏曾在卡森蒂的實驗室(當時在貝勒大學)擔任博士後研究員,他指出,這位哥倫比亞遺傳學家有他的批評者——並且骨骼研究界的一些成員曾試圖複製他的某些結果但失敗了。(例如,在 2019 年 8 月,一組科學家在預印本伺服器 bioRxiv 上發表了一項研究,報告稱在被改造為缺乏骨鈣素的小鼠中不存在內分泌異常,這與卡森蒂實驗室早期的一些發現相矛盾。)“有些人對這些資料感到敬畏,認為它令人興奮,前衛,而有些人則因為爭議太大,所以什麼都不相信,”埃萊夫特里烏說。“但我認為仍然有很大一部分領域的人對這項工作印象深刻,並欣賞這項實驗室正在進行的發人深省的工作。”