今年早春一個陽光明媚的下午,電話鈴響了。貝基·斯溫接起電話,是她丈夫的一位同事。貝基被告知,鮑勃沒事,但他出了事故,目前在斯科蒂·B餐廳,那是華盛頓州特尼諾當地一家以家常菜和奶昔而聞名的餐廳。

直到貝基駛入停車場,她才意識到她丈夫撞進了斯科蒂·B餐廳本身。他的警車撞得稀巴爛 靠在餐廳的側面。鮑勃在從警察局回家的路上在方向盤後昏倒了——這在以前從未發生過,儘管他長期與糖尿病和高血壓作鬥爭。當地醫院進行的一系列檢查未能準確確定鮑勃失去意識的原因,但他們確實發現了其他情況:他的腎臟正在完全衰竭的路上。

一位腎臟科醫生告訴他,按照他病情惡化的速度,到年底他將陷入危機,如果想活得更久,他需要透析,如果他幸運的話,最終還需要腎移植。貝基說,唯一的問題是鮑勃一點也不想要這些。面對似乎是漫長的抽血、導管、飲食限制和其他干預措施的折磨——並權衡移植是否能實現的不確定性以及他面臨的其他健康問題——鮑勃拒絕了透析,而是選擇了臨終關懷,這樣他就可以和妻子以及他130磅重的大丹犬巴吉在家中度過剩下的日子。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

本系列是Undark和《大眾科學》的聯合制作,並得到了國家醫療保健管理基金會的報道資助。

他挺過了夏天,最終在 60 歲時死於腎病併發症。“他是我認識的最了不起的人之一,”貝基說。“他真正有成為警察的使命感。他一生都奉獻給人民,幾乎不關心自己。這在他的決定中體現出來。”

死於癌症的人,以及在更大程度上,死於迴圈系統和神經系統疾病的人,越來越多地選擇臨終關懷,而不是追求治療到最後。 2000 年至 2012 年間,醫療保險的臨終關懷支出猛增 400% 以上,從 29 億美元增至 151 億美元。 到 2018 年,這一數字已達到 192 億美元。紐約市西奈山醫院的姑息治療專家、姑息治療推進中心主任黛安·邁耶表示,姑息治療也取得了顯著增長,姑息治療側重於幫助患有嚴重疾病的人透過緩解症狀來提高生活質量。

鮑勃·斯溫死於腎病併發症,今年夏天他和他的狗巴吉在海灘上。“他一生都奉獻給人民,幾乎不關心自己,”貝基·斯溫說。

圖片來源:斯溫家人提供

“患有疾病的患者不僅僅是那個器官系統,或那條冠狀動脈,”邁耶說。“個體問題被整個人包圍著。”

然而,鮑勃·斯溫的經歷是不尋常的,因為有意義的臨終關懷和姑息治療選擇在腎臟疾病護理中很少提供。簡·謝爾是匹茲堡大學的一名醫生,她同時擁有腎臟病學和姑息治療的委員會認證,她說這部分是由於腎臟科醫生仍然難以確定患者的預後。此外,很少有腎臟科醫生接受過讓他們能夠輕鬆幫助患者應對複雜的臨終決定的培訓。這種結合意味著許多醫生髮現自己避免進行這些討論,直到有人已經瀕臨死亡。因此,腎臟科醫生經常預設為即使是非常年老體弱的患者也開始透析,這是美國腎臟護理系統的主要工具,儘管研究表明,這個過程實際上可能不會讓他們活得更久。

“我們已經瞭解到,患者正在教會我們的是,並非每個患者都能從透析中獲得他們希望獲得的好處,”謝爾說。

然而,這尚未導致這些患者對臨終關懷的使用率顯著提高。根據國家臨終關懷和姑息治療組織 2020 年 8 月的報告,在 2018 年登記參加臨終關懷的 155 萬醫療保險患者中,只有 2.3% 被診斷出患有腎功能衰竭。研究表明,這種不願將這些患者轉診到臨終關懷機構的做法,使得他們更有可能在臨終時遭受代價高昂且往往痛苦的干預。 《JAMA 內科學》2018 年的一項研究 發現,只有 20% 的透析醫療保險患者使用了臨終關懷;在那些使用了臨終關懷的患者中,41% 的患者在死亡前三天或更短的時間內接受臨終關懷,導致的結果與從未接受臨終關懷的人幾乎沒有區別。然而,接受臨終關懷 15 天或更長時間的患者,不太可能接受侵入性手術或被送入重症監護室,並且在生命最後一週的醫療費用較低。

更復雜的是,醫療保險規則將透析歸類為“延長生命”的治療,這意味著它通常不包含在醫療保險的臨終關懷福利中。加利福尼亞大學舊金山分校的腎臟科醫生凡妮莎·格拉布斯說,這意味著對於依賴醫療保險的個人來說,選擇繼續透析通常會阻止他們同時接受臨終關懷。

格拉布斯和謝爾是一個不斷壯大的腎臟科醫生運動的一部分,他們正在推動將姑息治療、預先護理計劃和其他以人為本的方法納入常規腎臟疾病治療中。謝爾與同事阿馬爾·班薩爾一起,於 2012 年開設了美國最早的腎臟和姑息治療聯合診所 之一,以治療匹茲堡大學醫學中心的所有慢性腎臟病患者。他們的目標是提供醫生認為更符合患者價值觀和偏好的護理,包括那些希望透過藥物和生活方式改變來控制病情而不是透析的患者。

“重點通常是生活,是決策支援——幫助某人做出對他們來說正確的決定,”班薩爾說。“這有助於將他們面臨的選擇與他們是哪種人聯絡起來。這就是真正的樂趣所在。”

長期以來,醫學界一直將自己想象成一場與死亡的戰鬥,擁有越來越強大的手術和療法可供支配。然而,當醫生埃裡克·卡塞爾在 1970 年代執業時,他開始看到這場與死亡永無止境的決鬥所造成的附帶損害。畢竟,醫學註定要失敗。

卡塞爾無法忽視的是他認為這場西西弗斯式的戰鬥所造成的本可避免的痛苦。卡塞爾回憶說,他臨終的病人想要的——他們說他們需要的——是一位能夠超越他們轉移的癌細胞或衰竭的器官,並將他們視為完整個體的醫生:他們是有人生希望、夢想、偏好和缺點,碰巧也正在死去的人。這就是姑息治療的曙光,這是一項將臨終關懷的原則擴充套件到所有患有威脅生命的疾病的人的運動。根據加拿大阿爾伯塔大學的姑息治療醫生薩拉·戴維森的說法,這包括被診斷出患有從慢性阻塞性肺病到神經退行性疾病,再到心臟病和癌症的各種疾病的患者。

她說:“人們聽到‘姑息’,就會想到絕路、無能為力、臨終關懷,但事實並非如此。”

2006 年,姑息醫學在美國被公認為一個醫學亞專科,這讓卡塞爾感到非常失望。對他來說,姑息治療最好成為標準醫療的一部分,而不是一個獨立的領域。“我的想法是,我們將會在臨終關懷方面取得巨大成功,這個想法將傳播到醫學的其他領域,”卡塞爾說。

有一天這是否會發生很難說,但顯而易見的是,這種整體護理與大多數醫生繼續接受培訓的方式截然相反,華盛頓大學和退伍軍人事務部普吉特海灣醫療保健系統的腎臟科醫生安·奧黑爾說。她和其他醫生在醫學院學到的生物醫學健康模型側重於專業化,引導醫生髮展與體內特定器官系統相關的疾病方面的專業知識。心臟病專家治療心臟病。腎臟科醫生專注於腎臟系統。

奧黑爾說,這是一個強大的模型,沒有它就不會有透析和移植等救命療法。但它的運作方式是將整個人放在背景中,並教會醫生只對患者身體的一部分負責。“在這種模式下發生的情況是,這個人迷失了方向並變得支離破碎,”奧黑爾說。“如果不是不可能,也很難將這個人重新組合起來。”

她說,姑息治療是開始讓患者重獲完整的一種方式,其日益增長的影響力與臨終關懷的興起並行。根據邁耶的說法,這兩種治療都是在腫瘤科率先開展的,都力求將人不僅視為疾病病例,而且視為受影響的個體,每個人都有自己獨特的興趣、經歷和價值觀。例如,這些模型強調患者和醫生之間的合作,不僅要確定對抗疾病以儘可能延長生命的**最佳**治療方案,還要確定最能保持患者參與對其生活和福祉有意義的活動的能力的方案。

在與一位新的姑息治療患者的第一次會面中,邁耶首先自我介紹,並說她和她的團隊在那裡幫助患者進行護理。但在她提供幫助之前,她告訴他們她需要了解他們作為一個人是誰,並邀請他們分享。然後,她說,“我停止說話。”

透過這種交流,像邁耶這樣的姑息治療醫生可以瞭解是什麼讓患者興奮,以及對他們來說是什麼讓他們的生活值得活下去。對於一些患者來說,參加宗教儀式可能是首要任務;對於另一些患者來說,可能是與子女和孫子女共度時光。不同型別的透析有不同的風險和益處。腎臟支援性護理也是如此,這是一種替代治療方案,它採用飲食改變、鍛鍊和藥物來控制疾病。

接受姑息治療的腎病患者在透析時可能會感到疲勞和嚴重的瘙癢,即瘙癢症。像謝爾這樣的腎臟姑息治療專家會注意這些症狀,她可能會開一種名為加巴噴丁的藥物來緩解瘙癢,同時還會調整透析的時間和持續時間,以減輕疲勞感。對於那些正在接受支援性護理(也稱為保守治療)的人,謝爾將審查他們的藥物,以確定調整時間、劑量或特定處方是否可以使患者感覺更有活力,這在他們一生中最需要精力的時候尤其重要。

一旦醫生認為患者的壽命不足六個月(如果允許他們的疾病自然發展),患者就可以過渡到臨終關懷。停止透析的臨終關懷腎功能衰竭患者可能會出現液體積聚,導致呼吸困難,並伴有劇烈疼痛和噁心。謝爾說,阿片類鎮痛藥可有效緩解臨終關懷患者的呼吸急促和疼痛,而其他藥物可減輕噁心。僅使用枕頭抬高頭部也可以使呼吸更容易。

匹茲堡大學醫生簡·謝爾同時擁有腎臟病學和姑息治療的委員會認證,她幫助患者在腎臟疾病的背景下應對複雜的臨終決定。“我們已經瞭解到,患者正在教會我們的是,並非每個患者都能從透析中獲得他們希望獲得的好處,”謝爾說。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

隨著姑息治療和臨終關懷在腫瘤學中的應用日益廣泛,健康政策研究人員能夠證明,它們的使用不僅提高了患者的生活質量,而且往往還使他們活得更久。 2010 年一項具有里程碑意義的研究表明,新診斷出患有轉移性肺癌並在診斷時接受姑息治療的患者,在診斷後平均存活 11.6 個月,而接受標準治療的患者為 8.9 個月。

邁耶說,在過去的十年中,姑息醫學也開始涉足護理患有嚴重心臟病和肺病的人,因為心臟病專家和肺病學家開始認識到該專科對癌症患者的好處。

“儘管我們在科學和亞專業方面取得了所有進展,但我們有點只見樹木不見森林,這意味著我們沒有在家庭和社會的背景下照顧整個人,”邁耶說。

這種增長的一個主要例外是成人腎臟疾病和腎功能衰竭的治療,根據疾病控制與預防中心的資料,腎功能衰竭是美國第九大死因。 在2019 年一項針對 2006 年至 2014 年間 523 萬例腎功能衰竭患者住院治療的研究中,只有 1.5% 的病例涉及姑息治療。

《美國腎臟病雜誌》2018 年的一篇論文認為,其中一個原因是簡單的缺乏途徑,尤其是在該國農村地區。(最近的一份報告 發現,在床位超過 50 張的農村醫院中,只有不到 20% 的醫院設有專門的姑息治療部門,而且大多數接受過這種培訓的醫生都集中在大型城市中心。)研究人員還指出,透析治療的耗時性,通常需要每週去診所幾個小時,每週三次,這使得患者很難再增加一次醫療預約。

塔夫茨大學的克倫·拉丁與謝爾的觀點相呼應,她說醫生很難預測患者還能活多久。她說,這種缺乏預後指標的情況使得圍繞臨終關懷和臨終關懷的討論很難開始,直到過程的後期。因此,即使在研究表明將在此療法中掙扎的患者中,腎功能衰竭治療的討論也傾向於圍繞透析展開。

拉丁說,腎臟科醫生經常將問題框定為“如果這位患者不開始透析,他們就會死亡”——這意味著他們的死亡迫在眉睫。拉丁說,雖然這對某些患者來說可能是真的,但並非總是如此——研究也支援她的觀點。 2015 年發表在 1976 年至 2014 年間的 89 項研究的薈萃分析表明,接受支援性護理的患者中,71% 的患者在一年後仍然存活,而透析患者的存活率為 73% 至 78%。

儘管有這些結果,但這一資訊並不總是能傳達給患者。格拉布斯採訪了 15 位 65 歲以上的腎功能衰竭患者及其家人,她發現幾乎所有人都認為透析是治療腎功能衰竭的唯一方法。根據她在 2019 年發表在《腎臟醫學》上的研究,他們也沒有很好地理解透析的複雜現實。

她說:“透析有很多負面副作用。”

在紐約州羅切斯特大學,腎臟科醫生法哈德·賽義德看到他的許多患者如此頻繁地對透析做出同樣的誤判,以至於他開始使用一個特定的術語來描述它:透析遺憾。這種情況經常發生在他非常年老的腎功能衰竭患者身上,他們同時患有糖尿病、心臟病和癌症等多種疾病。為了研究這種現象,賽義德和同事對 397 名透析患者進行了一項包含 41 個問題的調查,詢問他們開始透析的決定。超過五分之一的受訪者 表示他們後悔開始透析。那些表示他們開始透析是為了取悅醫生或家人的患者,其透析遺憾的可能性是後者的兩倍。擁有生前遺囑和與醫生討論預期壽命等因素大大降低了這種風險。

賽義德說:“目前,我們做出決定的方式,我們沒有給予患者足夠的自主權來做出基於他們自身價值觀和偏好的知情選擇。”“投入很重要,但應該是支援性的,而不是指導性的。”

奧黑爾認為,與醫生進行這些型別的討論很重要,因為它們可以幫助患者開始在心理上適應透析生活和壽命縮短的前景。“患者面臨的最大挑戰通常是生存挑戰,他們必須對持續不斷的疾病、透析生活以及面對自己的死亡做出巨大的調整,”她說。

鮑勃·斯溫今年夏天就面臨著這樣一個決定。出院後,他的腎臟科醫生告訴他,他的腎臟還剩一兩年就會完全衰竭。如果他想活得更久,就需要透析。他的妻子貝基說,談話從未深入,因為這似乎還很遙遠。更緊迫的是,鮑勃正試圖控制糖尿病和高血壓引起的併發症。他的糖尿病引起的長期高血糖損害了他腿部和腳部的神經,這種情況稱為神經病變,使他感到劇烈的灼痛。

他的腳上還有一個壓瘡,一直沒有癒合。鮑勃的足病醫生每週監測他的傷口,並在他的車禍發生幾個月後,斷定它開始出現感染跡象。醫生在 7 月份開了一張抗生素處方,鮑勃盡職盡責地服用了。然而,這些藥物破壞了鮑勃剩餘的有限腎功能。他需要立即就透析做出決定。

但貝基說,鮑勃的醫生從未真正討論過保守或支援性腎臟管理。基本上是透析或破產。鮑勃和他的醫生討論了透析會帶來什麼,貝基說,當他聽到家庭透析意味著他晚上必須讓他的狗巴吉遠離臥室以防止感染時,她可以看出他已經下定決心了。

當鮑勃·斯溫被診斷出患有腎功能衰竭時,他還患有高血壓、糖尿病和神經病變。透析似乎還很遙遠。面對長期透析可能帶來的缺點,鮑勃拒絕了這種治療。對於他剩下的時間,他告訴他的妻子:“我想要質量而不是數量。”

圖片來源:斯溫家人提供

“醫生們說,‘你確定嗎?你確定嗎?’但他從未動搖過,”貝基說。

不僅僅是因為被剝奪了四條腿的睡眠伴侶。鮑勃的醫生還解釋說,透析不會改善他的神經病變疼痛,並且意味著對他的食物和飲水攝入量進行突然而嚴格的限制。腎臟科醫生也不認為鮑勃能夠繼續工作。

對鮑勃來說,這根本不值得。相反,他選擇了臨終關懷,這樣他就可以在家中度過他的最後日子。“透析會延長他的生命,但它不會治癒他最掙扎的事情,”貝基說。她說她告訴她的丈夫,“作為你的配偶,最光榮的事情是讓它成為你的決定。”

她說鮑勃回答說:“你永遠不知道這對我的意義有多大。我想要質量而不是數量。”

斯溫選擇臨終關懷是不尋常的,即使對於像他這樣可以獲得良好醫療保健的中年白人專業人士來說也是如此。作為重症監護室的一名年輕住院醫師,現在的賓夕法尼亞大學腎臟科醫生恩瓦馬卡·埃內尼亞發現,她照顧的許多腎臟病患者對討論臨終問題的需求感到“措手不及”,因為以前沒有人與他們探討過這個話題。

埃內尼亞說:“接受透析的患者——尤其是黑人患者——及其家人以前從未進行過這些討論。”

她回憶起2010 年發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的一篇論文,該論文發現,在轉移性肺癌的治療中早期納入姑息治療——包括制定治療目標、控制症狀和共同決策——可以使患者擁有更好的生活質量,並降低他們出現抑鬱症狀的可能性。隨機分配到姑息治療組的患者平均壽命也延長了 2.7 個月,儘管他們的臨終關懷侵入性較小。在埃內尼亞看來,這表明了將姑息治療納入所有腎功能衰竭患者的治療的優勢,而不僅僅是那些臨終患者。

埃內尼亞說,進行這些討論本身就可能具有挑戰性,但對於健康素養低的患者來說,情況可能更是如此,他們更難閱讀處方標籤、與醫生和護士建立關係、控制疾病症狀以及定期赴約和檢查。2003 年進行的一項大型全國調查發現,58% 的非裔美國人的健康素養較低,而白人只有 28%。種族和少數族裔也傾向於表現出對更積極的臨終治療的偏好,2016 年的一項研究 表明,這可能是健康素養低的**結果**。無論原因如何,國家臨終關懷和姑息治療組織 2020 年 8 月的一份報告 顯示,白人在醫療保險臨終關懷登記人員中人數過多,而非裔美國人和西班牙裔人數過少。

賓夕法尼亞大學腎臟科醫生恩瓦馬卡·埃內尼亞博士,攝於她在費城Downtown的家中。埃內尼亞發現,她照顧的許多腎臟病患者對討論臨終問題的需求感到“措手不及”——以前沒有人與他們探討過這個話題。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

埃內尼亞自己在重度腎病患者方面的工作 表明,黑人患者對臨終關懷的熟悉程度低於白人患者,並且不太可能與醫生討論他們對臨終關懷的偏好。埃內尼亞懷疑醫生偏見可能在這裡發揮作用。腎臟科醫生可能會認為,由於他們的少數族裔患者很少主動提出這個話題,他們只是不感興趣,因此他們根本懶得詢問,她說。或者,醫生可能以一種令少數族裔患者反感或冒犯的方式描述臨終關懷。

其他研究人員已經表明 ,即使他們的剩餘時間有限,腎功能衰竭患者也渴望瞭解他們的預後。拉丁和同事在 2018 年進行的一項研究表明,不到 30% 的透析患者理解臨終關懷計劃中使用的常用術語,例如預後、臨終關懷、生活質量和干預。埃內尼亞認為,這代表了她幫助患者(尤其是那些健康素養低的患者)更多地瞭解他們的腎臟疾病的關鍵機會,以便他們既能更好地瞭解自己的預後,又能對治療做出更明智的決定。反過來,這將有助於患者在腎功能衰竭的早期階段而不是在後期與他們的治療團隊和家人討論他們的臨終願望。

瞭解患者的臨終偏好在他們年齡較大時尤為重要。在 1960 年代,當透析首次可用時,開始透析的人中只有 8.1% 的人年齡在 55 歲或以上,但根據美國腎臟病患者協會的資料,現在在美國開始透析的人的平均年齡為 64 歲。在過去三十年中,腎功能衰竭的發病率在過去十年中趨於平緩之前,在 75 歲及以上的人群中最為急劇,他們中的許多人還患有糖尿病、高血壓和其他慢性疾病。

這些趨勢在慢性腎臟病患者的生存率中顯而易見。在 2006 年 1 月 1 日接受中心透析的 30 萬人中,60% 的人存活不到五年,20% 的人存活超過 10 年。然而,奧黑爾和同事在2019 年發表在《JAMA 內科學》上的一項研究 中發現,他們調查的患者通常高估了他們在透析中的預期壽命。當加州大學舊金山分校的格拉布斯及其同事在 2019 年的《腎臟醫學》論文中詢問老年腎功能衰竭患者他們對治療方案的看法時,許多人表示他們覺得透析是他們唯一的選擇。

讓她理解患者可能對透析不滿意的一個震動是,一位在她開始透析前不久曾短暫治療過的華裔美國老年婦女自殺身亡。格拉布斯曾想告訴這位患者及其家人,支援性腎臟管理是治療腎功能衰竭的一種替代方法,但當格拉布斯試圖與這位患者及其孫女提起這個話題時,他們反應消極。這幾乎就像他們覺得格拉布斯試圖殺死這位婦女一樣,所以格拉布斯放棄了這個話題。在她得知她的病人自殺後,格拉布斯將她的職業生涯的大部分時間都投入到防止其他病人遭受這種痛苦。

格拉布斯說:“她本應得到各方面的支援,但她覺得別無選擇。”“我本可以,本應該,也許可以做些不同的事情。”

格拉布斯意識到,即使是可能只剩下不到一年壽命的患者,也接受了與等待移植的原本健康的 30 歲患者相同的積極透析處方。他們必須花費相同的時間連線到機器上,並遵循相同的限制性飲食,才能使他們的透析被認為是“充分的”。格拉布斯想改變這種思維方式。

她說:“與其如此專注於疾病,讓所有實驗室檢查都漂亮,並滿足所有最高報銷的指南,不如我們將重點轉移到‘這個人需要什麼才能讓他們的餘生儘可能美好?’”

如果這意味著接受較高的血磷水平,以便那個人可以吃冰淇淋,那就這樣吧。如果這意味著縮短連線到透析機的時間或減少每週的次數,也沒問題。格拉布斯稱之為姑息透析,她認為這為她的腎功能衰竭患者提供了完美的解決方案,在其他情況下,這些患者本可以獲得臨終關懷診斷。但她立即遇到了一個巨大的障礙:醫療保險對腎功能衰竭患者透析的“延長生命”的認定。

為了透過醫療保險獲得臨終關懷福利,一個人必須停止其正常保險並註冊臨終關懷福利。儘管付款在技術上仍然透過醫療保險支付,但臨終關懷福利僅涵蓋止痛和症狀管理干預措施。在大多數情況下,這意味著依賴醫療保險的個人無法同時接受透析和臨終關懷——即使臨終關懷患者如果繼續透析,可能會多活幾個月。

這是僅有約五分之一的透析患者使用臨終關懷的主要原因之一,而格魯布斯已將此作為她的個人使命,透過使用姑息透析來改變這一統計數字。這意味著要改變醫療保健衡量透析成功的方式。

她說:“人們談論生存,但我們不談論生活質量。”

在匹茲堡大學醫學中心,謝爾和班薩爾在過去幾年裡建立了一個腎臟姑息治療診所,該診所結合了使用姑息透析和支援性腎臟管理的能力。重要的是,他們參與了與醫療保險的一項實驗性試點計劃,該計劃允許患者加入臨終關懷,並透過謝爾也擔任醫療主任的非營利透析診所繼續透析。對她而言,提供更好的護理首先意味著瞭解你的病人。

她說:“在姑息治療中,我們通常不知道正確的答案。” “歸根結底,我們的工作是成為患者及其家人的嚮導。最終,他們會在我們的指導和幫助下做出決定,這可能與我們預期的或我們為自己選擇的不同。”

鮑勃·斯溫開始接受臨終關懷後注意到的第一個不同之處是他的疼痛管理得到了改善。當一位護士在斯溫的左腿上貼了一塊利多卡因貼片來控制他持續不斷的神經病理性疼痛時,“突然之間,疼痛就消失了,”貝基說。斯溫在八月下旬出院後,臨終關懷護士每週多次到訪家中,評估斯溫的病情並監測他的疼痛程度。貝基說,斯溫的大丹犬巴吉在他官方團隊不在家時照顧他。

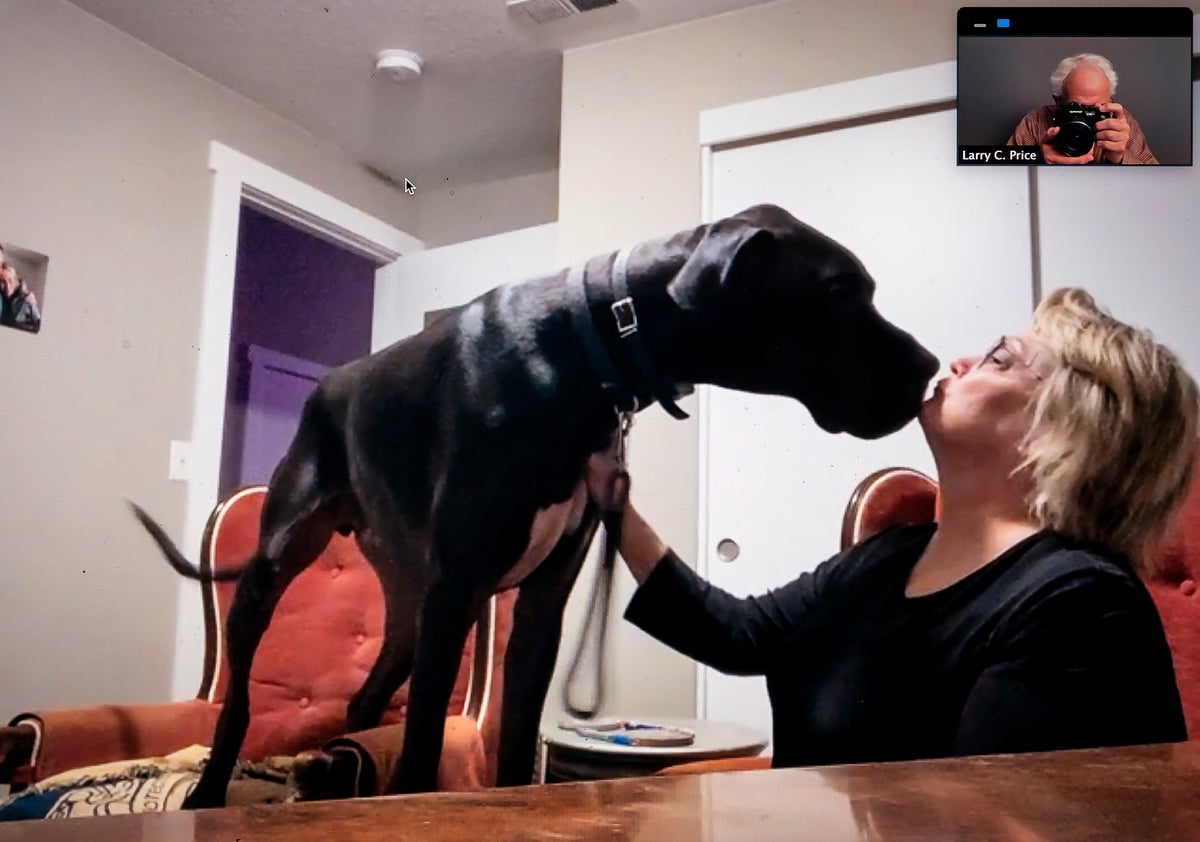

貝基和兩歲的大丹犬巴吉。鮑勃選擇臨終關懷而不是透析,這樣他就可以在他生命的最後日子裡與他所愛的人在家中度過。巴吉現在佔據了鮑勃過去每天早上休息的椅子。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

儘管每個人都抱有希望並付出了努力,斯溫的病情還是迅速惡化。不到一週,他大部分時間都在睡覺或不省人事。液體開始積聚在他的體內,使他看起來浮腫。呼吸變得困難。然而,高劑量的嗎啡和其他止痛藥讓斯溫感到舒適,斯溫最喜歡的潘多拉電臺也持續播放基於當代基督教音樂團體 MercyMe 的音樂。貝基說,她的丈夫對自己的決定感到安心,並且在他生命的最後幾天裡受到的痛苦很少,這讓她感到安慰。

在他八月從醫院出院後不久,他與貝基坐在當地 Hobby Lobby 停車場的卡車裡,那是在他眾多醫療預約之後。貝基說他轉向她,告訴她,她給他的生活帶來了偉大的愛。他指出,他從事了一份他充滿熱情的工作,度過了 40 年的職業生涯。他的孩子們都長大了,狀況良好,孫子們茁壯成長,他與上帝的關係也很好,他說。他確信自己知道死後會去哪裡。“我的生活,”貝基回憶起他說,“是完整的。”

2020 年 9 月 20 日,一切都結束了。