今年的諾貝爾物理學獎平均授予巴黎-薩克雷大學的阿蘭·阿斯佩、J. F. 克勞澤聯合公司的約翰·F·克勞澤以及維也納大學的安東·塞林格,以表彰他們在量子力學和量子資訊科學領域的開創性工作。

這三位研究人員各自獨立工作,進行了新的實驗,展示和研究了量子糾纏這種奇特的現象,在這種現象中,兩個或多個粒子以所謂的糾纏態存在。在這種奇異的情況下,對其中一個粒子採取的行動可以瞬間波及整個糾纏集合,預測其他粒子的行為,即使它們相距遙遠。如果觀察者確定了這樣一個粒子的狀態,那麼它的糾纏對應物將立即反映該狀態——無論它們是與觀察者在同一個房間還是在宇宙另一端的星系中。儘管這種現象已成為現代量子技術的重要方面,但它是如此違反直覺且看似不可能,以至於阿爾伯特·愛因斯坦曾著名地將其嘲笑為“幽靈般的超距作用”。

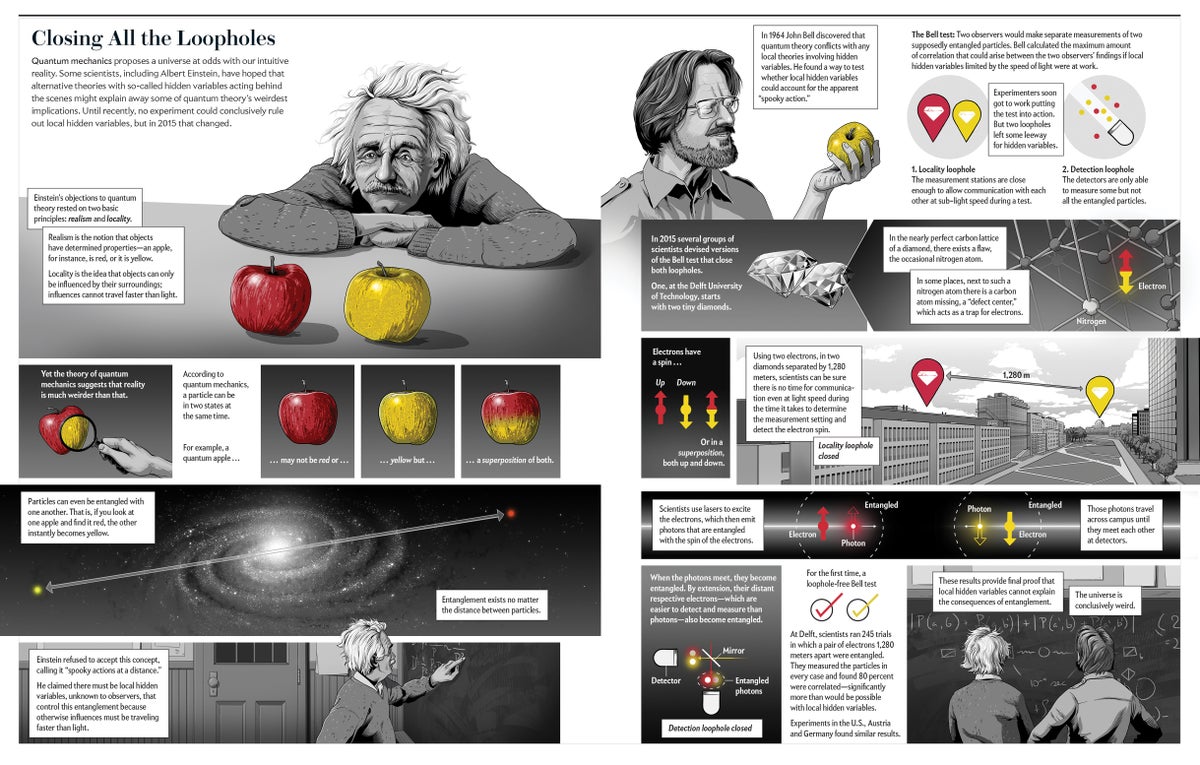

這些科學家的工作共同解決了北愛爾蘭物理學家約翰·斯圖爾特·貝爾在 20 世紀 60 年代深入研究的核心謎題,他試圖理解糾纏的“幽靈性”對現實的根本性質意味著什麼。正如愛因斯坦所相信的那樣,是否有可能所有物體——無論是行星還是粒子——都具有可以透過精確觀察來辨別的基本屬性?如果是這樣,量子怪異現象將只是一種幻覺,它源於量子力學未能解釋亞原子世界中粒子固有的尚未被發現的“隱變數”。透過預先決定廣泛分離的糾纏粒子的狀態,然後在測量這些粒子之前,隱變數可以巧妙地解釋它們如何在沒有資訊以快於光速的速度在它們之間傳播的情況下設法相互反映狀態——這深刻地違反了物理學最基本的原則之一。愛因斯坦的觀點與尼爾斯·玻爾、埃爾溫·薛定諤和其他物理學家所青睞的另一種觀點背道而馳,他們拒絕接受這種隱變數的概念。他們說,現實本質上是模糊的,粒子只有在被測量時才會獲得某些特定的特徵。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在愛因斯坦及其物理學家同事鮑里斯·波多爾斯基和內森·羅森在三十年前提出的概念的基礎上,貝爾在 1964 年表明,如果隱變數存在,它們的出現可以透過仔細測量多對糾纏粒子來實驗推斷。例如,當沿不同的方向軸(即,不僅是“向上”或“向下”,而且還有各種介於兩者之間的狀態)測量這些粒子的自旋時,如果它們純粹由量子力學決定,則成對自旋之間的某些關聯應該更強,如果它們受到隱變數的影響,則相應地更弱。因此,進行這項實驗可以證實,現實的核心是純粹的量子力學,或者揭示出更深層次、更基本的物理複雜性。然而,這些“貝爾檢驗”包含多個可能混淆其結果的潛在漏洞。幾十年來,大量的研究人員孜孜不倦地致力於彌補這些漏洞。

來源:Matthew Twombly;資料來源:修改自代爾夫特理工大學——無漏洞的貝爾檢驗(基於 Michel van Baal 的文字和 Scixel 的圖形)。代爾夫特理工大學,2015 年

1969 年,克勞澤率先構思了一個實用的貝爾檢驗,該檢驗涉及透過確定沿相反方向發射的糾纏光子對的偏振來測量量子糾纏。然後,他在 1972 年與已故的斯圖爾特·弗裡德曼(當時是一名研究生)一起進行了實驗,證實光子儘管在物理上是分離的,但仍協同作用。克勞澤的工作表明,隱變數無法解釋糾纏效應,這表明量子理論仍然完好無損,是對現實本質上完整的描述。

但漏洞仍然存在。大約 10 年後,在改進了克勞澤的實驗後,阿斯佩及其合作者透過開發一種在十億分之一秒內切換糾纏光子對方向的方法,彌補了其中一個漏洞——在光子離開其源之後但在到達探測器之前。這確保了光子發射時存在的測量設定不會影響最終結果,從而大大加強了隱變數不存在的觀點。無論在測量糾纏粒子期間發生什麼根本性的事情(這仍然是科學家之間激烈爭論的話題),阿斯佩的工作表明,它是在現有量子理論的範圍內發生的。貝爾檢驗的最後一個主要漏洞在 2015 年被四個不同的研究小組的工作彌補。

塞林格及其同事極大地擴充套件了糾纏量子態的使用和研究。1997 年,他們是獨立演示一種稱為量子隱形傳態現象的兩個研究小組之一,該現象使用糾纏來允許量子態在任意距離上從一個粒子移動到另一個粒子。(另一個團隊由義大利物理學家弗朗切斯科·德·馬蒂尼領導。)塞林格的團隊繼續在量子資訊科學領域取得了更多“第一”。如今,量子隱形傳態已成為構建全球性“量子網際網路”的新興工作的核心。塞林格還參與了成功使用該技術建立中國“墨子號”航天器的工作,這是第一顆量子通訊衛星。

2022 年諾貝爾物理學獎聯合授予阿蘭·阿斯佩、約翰·F·克勞澤和安東·塞林格,“以表彰他們使用糾纏光子進行的實驗,確立了對貝爾不等式的違反,並開創了量子資訊科學。” 來源:Niklas Elmehed © 諾貝爾獎章外展

在頒獎典禮上,諾貝爾物理學委員會成員伊娃·奧爾森表示,阿斯佩、克勞澤和塞林格的工作“打開了通往另一個世界的大門,並且也動搖了我們解釋測量結果的根本基礎。”

總的來說,這三人的研究極大地促進了量子資訊科學,這是一個科學領域,它支撐著正在進行的競賽,以開發實用的裝置和技術,利用量子原理在計算、通訊和密碼學領域取得突破。

芝加哥大學的量子物理學家安德魯·克萊蘭說:“阿斯佩、克勞澤和塞林格的工作提供了實用的理論方法和結論性的實驗測量,這些方法和測量強調了量子世界和經典世界之間的區別,表明量子物體可以透過糾纏以經典物體不可能的方式相關聯。” “他們的工作構成了量子計算和量子通訊的根本基礎。”

加州理工學院的著名量子資訊科學家約翰·普雷斯基爾指出,許多成熟的技術在某種意義上已經是“量子”的了:雷射器、磁共振成像儀和數十億電晶體的計算機晶片都依賴於亞原子尺度上展開的量子力學。“但這些技術,”他說,“只觸及了量子理論如何改變我們對宇宙中可能發生的事情的看法的表面。”

普雷斯基爾補充說,“現在世界各地對量子技術的新興投資都建立在貝爾、克勞澤、阿斯佩和塞林格的開創性工作的科學基礎上。”

在宣佈獲獎後不久的新聞釋出會上,塞林格對獲獎表示震驚,並感謝已故的赫爾穆特·勞奇(他的學術顧問)以及“多年來與我合作並使這一切成為可能的 100 多名年輕人”的影響。儘管量子糾纏有無數新興應用,但塞林格表示,最激勵他的仍然是它對現實本質提出的謎團。“一些基本問題——最基本的問題‘這到底意味著什麼?’——在我看來,在根本上仍然沒有答案,”他說。“這是一個新的研究途徑。”