伊恩·霍格和拜倫·亞當斯從直升機的窗戶向外望去,直升機滑翔在橫貫南極山脈的岩石斜坡上,這些乾燥的山峰高聳於廣闊的冰蓋之上,距離南極僅 600 公里。他們的目光掠過下方的巖架和懸崖。那是 2018 年 1 月陽光明媚的一天,他們正在尋找與一位已故昆蟲學家留下的一些簡短筆記中描述的地標相符的地標,這位昆蟲學家早在 1964 年就在這片荒涼的土地上發現了一種神秘的生物。從那以後就再也沒有人見過它。

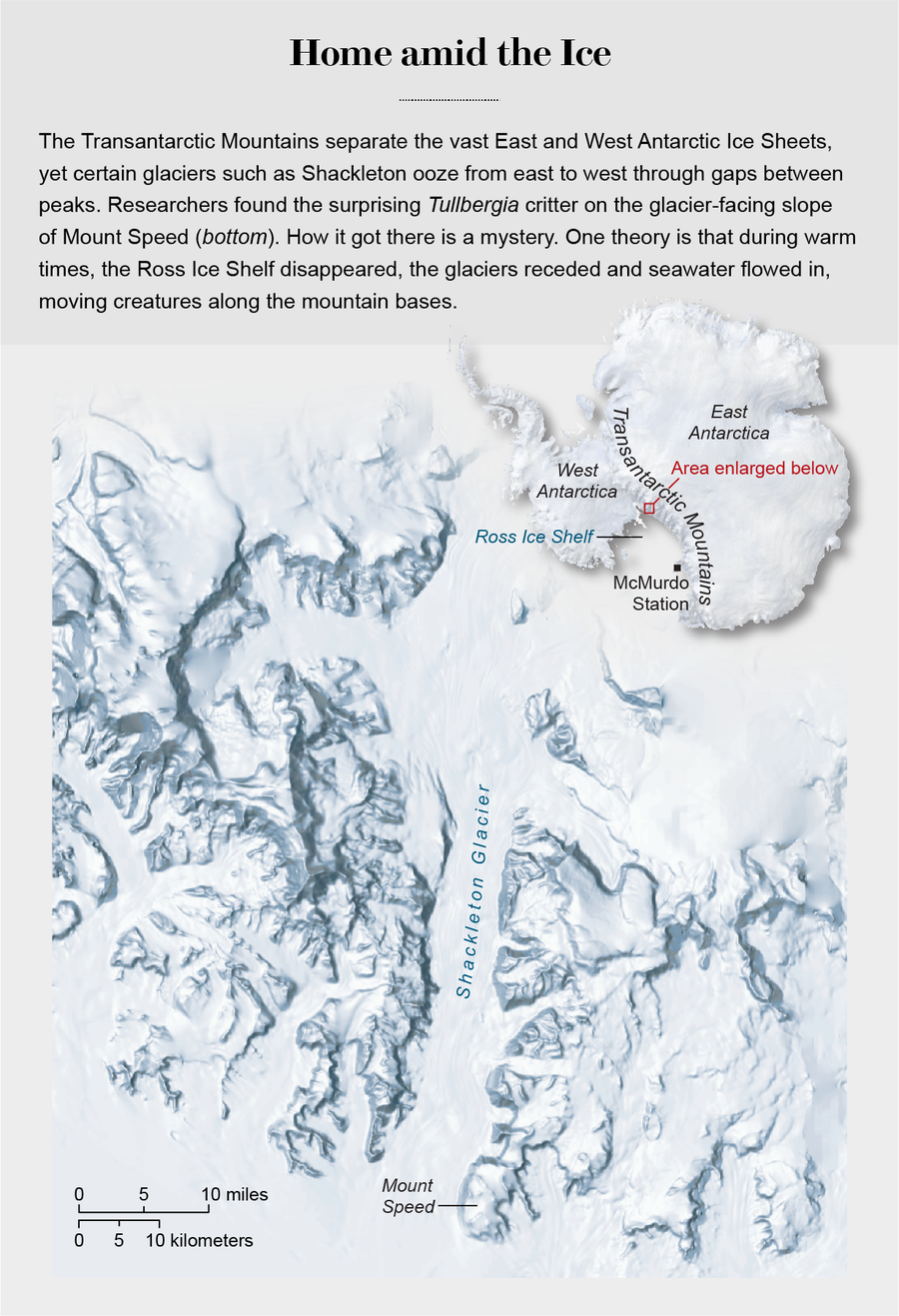

橫貫南極山脈橫跨大陸 3000 多公里,從北部的海岸線延伸到南部的內陸,將大陸一分為二。山脈寬 100 至 200 公里,像一道堤壩,擋住了廣闊的東南極冰蓋,這是一個海拔 3000 米的冰穹。冰蓋滋養的冰川從山峰之間的縫隙中滲出,緩慢地注入地勢較低的西南極洲。從東部高原呼嘯而來的乾燥風使山峰本身基本上沒有冰雪。

冬季,橫貫南極山脈南部的氣溫驟降至零下 40 攝氏度以下。這些山峰上一些堅硬、稀薄的土壤,數萬甚至數十萬年來都沒有接觸過大量的水,因此它們積累了腐蝕性鹽分,很像火星表面。然而,儘管環境惡劣,但少數微小的動物仍以這些山脈為家。自 2006 年以來,霍格和亞當斯一直在收集樣本,試圖瞭解哪些物種生活在哪裡。然而,1964 年發現的那個物種——一種被稱為 Tullbergia mediantarctica 的類昆蟲動物——到目前為止一直讓他們難以捉摸。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

他們正在掃描的地點斯皮德山是橫貫南極山脈南部的一個低矮山脊,位於距海 700 公里的內陸。在這裡,沙克爾頓冰川從東向西傾瀉而下,穿過山脈中一條大約 10 公里寬的缺口。加拿大極地知識公司的生物學家霍格發現了一處懸崖,與昆蟲學家的筆記中描述的懸崖相似。飛行員降落在懸崖上方,乘客們走出來,踏上了一片光禿禿的岩石斜坡,斜坡上散落著黃色的花崗岩塊。他們開始有條不紊地逐個岩石下窺視。幾分鐘之內,他們就找到了他們蒼白的野獸——數十隻白色、六條腿的動物,比芝麻還小。

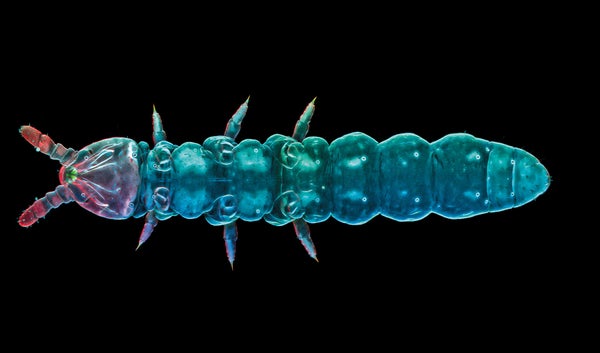

這些小動物緩慢而有目的地在沙粒中行走,用柔軟而肉質的觸角(像兩根伸出的手指)導航。然而,這些動物非常容易脫水,暴露在乾燥的空氣中不到一分鐘,它們就開始萎縮和死亡。在接下來的幾天裡,霍格和亞當斯在沙克爾頓冰川下游末端的四個不同斜坡上的岩石下發現了 Tullbergia。有時,它們居住的綠洲比籃球場還小。

Tullbergia 是彈尾綱中較大的一個物種群——彈尾綱是昆蟲的原始、無翅近親。很少有人聽說過彈尾綱,儘管你家後院的土壤中可能棲息著數百萬只彈尾綱。這些微小的動物遍佈世界各地——少數物種棲息在南極洲內陸稀疏的無冰地面上,那裡幾乎沒有什麼可吃的,只有偶爾的細菌或微觀真菌。

Tullbergia 和其他彈尾綱是如何到達這些偏遠山脈的,以及它們如何在數十個冰河時代中倖存下來,是科學家們渴望解開的謎團。自 2018 年考察以來,霍格和亞當斯(楊百翰大學的生物學家)一直在對重新發現的 Tullbergia 以及他們在同一次考察中發現的另一種彈尾綱物種進行基因研究。他們與我討論過的研究,以及今年晚些時候將發表的研究,將為這些物種的歷史揭示新的、令人驚訝的光芒,這反過來可能會改寫關於數百萬年來冰河時代來來去去,巨大冰蓋如何在整個大陸上消長的故事。像 Tullbergia 這樣的物種也在拓展我們對生物學極限的認識,加強了這樣一種觀念,即即使是地球上最殘酷的環境也常常能夠維持複雜的動物生命。

研究人員在南極洲沙克爾頓冰川沿線的斯皮德山 (2) 的碎石坡上舀起含有 Tullbergia 的土壤樣本 (1)。圖片來源:拜倫·亞當斯 (1 和 2)

冰河時代移民

南極洲以企鵝和海豹而聞名,但這些動物只生活在其海岸線上,以浮游植物、魚類和磷蝦的豐富食物網為食。這些標誌性物種無法在大陸內陸生存,該區域比美國和墨西哥加起來還要大,約 98% 的區域被冰川冰蓋覆蓋。

但從 1900 年左右開始,科學家們開始發現,距海岸數公里的無冰地面上,居住著另一種動物:微小的彈尾綱、蟎蟲、蠕蟲和被稱為蠓的無翅蠅。這些生物需要水,並且經常棲息在朝北斜坡上的小片地衣或苔蘚上,那裡 24 小時的夏季陽光融化了積雪並溼潤了土壤。科學家們逐漸在更冷、更乾燥、更內陸的地方發現了它們。

1964 年,昆蟲學家基思·懷斯飛往沙克爾頓冰川,看看他是否能在大陸最偏遠的內陸地區之一找到動物。12 月 13 日,他從營地滑雪數公里,直到到達斯皮德山山脊底部。融雪從懸崖上滴落下來,弄溼了底部的土壤。懷斯在那裡發現了兩種彈尾綱:灰色的 Antarctophorus subpolaris(他以前在其他地方見過)和幽靈般的白色 Tullbergia(科學界的新物種)。

在懷斯發現後的幾十年裡,科學家們試圖拼湊出 Tullbergia 發現地景觀的粗略歷史。海底沉積物顯示,南極洲在過去五百萬年中經歷了 38 個冰河時代。在這些冰凍時期,冰川增厚,向內陸隆起,覆蓋了今天暴露的許多山坡。當時的溫度比現在低 5 到 10 攝氏度。澳大利亞墨爾本莫納什大學的極地生態學家史蒂文·喬恩說,大多數研究人員認為,不斷上升的冰蓋“或多或少地消滅了一切”。

科學家們推斷,一旦冰河時代結束,冰川就會變薄,向下塌陷,露出更多的山峰,讓來自巴塔哥尼亞、紐西蘭或澳大利亞的物種透過洋流或海鳥泥濘的腳定居下來。這些移民將取代被前進的冰川消滅的物種。當下一個冰河時代到來時,新來者也會消失,並在冰川再次消退後被另一波移民取代。大多數專家認為,目前在南極洲的物種不可能在那裡存在超過大約 20,000 年。

然後,在 2005 年,出現了改變遊戲規則的事件。兩個不同的團隊發表了基因研究,這些研究與這種普遍觀點相矛盾。英國南極調查局的生態學家彼得·康維與羅馬大學的朱利亞納·阿萊格魯奇合作,比較了生活在南極洲和南美洲最南端巴塔哥尼亞的蠓的基因序列。根據 DNA 序列的差異以及關於 DNA 序列隨機變化速度的基本假設,他們估計了這些物種在進化上分道揚鑣的時間。康維承認,他預計會看到“數萬年內的分離”。但他的計算表明,它們已經 6800 萬年沒有混雜在一起了。“這實際上非常驚人,”康維說。這意味著南極蠓根本不是移民:相反,它們是這片大陸原始居民的後裔。

與世隔絕五百萬年

六千八百萬年前,南極洲覆蓋著茂密的森林,居住著恐龍和早期哺乳動物。它仍然與南美洲相連,形成了岡瓦納超大陸的最後遺蹟,非洲和澳大利亞已經從中分離出來。大約在 3500 萬年前與南美洲分離後,南極洲才陷入深度冰凍,幾乎消滅了所有生物。

2005 年的第二項研究將一些南極彈尾綱的起源追溯到遠遠早於過去的冰河時代。霍格和他的前博士生馬克·史蒂文斯曾在紐西蘭懷卡託大學一起工作,他們使用基因序列來估計幾種南極彈尾綱物種何時從澳大利亞、紐西蘭和巴塔哥尼亞的物種中分離出來。他們的結果顯示,分離時間至少為 1000 萬到 2000 萬年。

這些和類似的發現讓許多科學家不知所措,無法解釋微小的生物如何在如此多的冰河時代中存活下來。一些人推測,這些動物可能在橫貫南極山脈北部地區麥克默多幹谷的各個小型、孤立的山谷中倖存下來,這些山谷位於霍格和亞當斯發現 Tullbergia 的地方以北 850 公里處。在過去的 1200 萬年裡,這些山谷一直很奇怪地沒有冰雪。其他人則假設,在冰河時代,動物可能在少數分佈在大陸海岸線上的火山附近的地熱熱點中避難。也許在每次冰河時代倖存下來後,它們以某種方式長途跋涉到內陸的山脈,比如沙克爾頓冰川附近的山脈。

但這些想法並沒有站得住腳,因為已經收集到的證據表明。亞當斯解釋說,Tullbergia 和其他動物“在南極洲的其他地方都找不到”。“你在火山附近找不到它們;你在海岸找不到它們”——這削弱了它們過去居住在那些遙遠地方的觀點。

在 2006 年至 2017 年間,霍格訪問了橫貫南極山脈沿線的十多個地點,以收集活體標本。亞當斯參加了一些旅行,他們發現了五種彈尾綱物種,都是以前已知的。但在 2018 年他們搜查斯皮德山之前,他們沒有親眼見過 Tullbergia。

一旦霍格將 Tullbergia 樣本帶回他的實驗室,他的團隊就開始對它們的基因進行測序。博士生傑瑪·柯林斯從每隻生物體中測序了一段短 DNA 片段,來自一個名為細胞色素 C 氧化酶的基因。她花了幾個月的時間比較了在橫貫南極山脈不同地點發現的 1100 多隻動物(其中一些是多年前收集的)的序列。比較將顯示哪些動物(如果有的話)具有共同的歷史。它們將揭示不同地點的不同種群是否彼此隔離,可能是由於擴張的冰蓋,或者它們是否能夠在冰非常低時移動到新的領地。

在冰河時代之間最溫暖的時期,西南極冰蓋會變薄和退縮。而羅斯冰架(它與中部和南部山脈的大部分地區接壤並漂浮在海上)可能會消失。這兩個事件都會讓開闊的海洋沿著山脈向內陸推進,儘管沒有像冰蓋那樣高地到達山脈。霍格推測,在這些溫暖時期,微小的動物可能可以四處移動,並與其他先前隔離的同種群雜交,因為更廣闊的陸地變得沒有冰雪覆蓋。彈尾綱可以透過漂浮在水面上來擴散。“它們進入新的棲息地,”霍格說,然後它們設法在 5 萬或 10 萬年內持續存在,因為冰再次向上坡堆積。

但 Tullbergia 和 Antarctophorus 的結果表明,即使在溫暖時期,這些動物的移動也比人們想象的要受限制。從沙克爾頓冰川兩側暴露的山脊上採集的兩個 Antarctophorus 種群似乎已經有五百萬年沒有雜交了——儘管它們居住的地方僅相隔 10 公里,也就是冰川流經的缺口的寬度。“這非常令人驚訝,”霍格說。“五百萬年是很長一段時間。”看來該物種根本沒有移動。

地質證據表明,在三百萬到五百萬年前的特別溫暖時期,西南極冰蓋多次崩塌。可以想象,當海洋入侵時,這會讓彈尾綱沿著山脈漂浮。彈尾綱本可以穿過 10 公里的缺口,並與那裡基因不同的彈尾綱繁殖。但 Antarctophorus 種群並沒有這樣做。霍格實驗室的基因結果還表明,來自沙克爾頓冰川的 Antarctophorus 群體至少有八百萬年沒有與另一個種群(位於山脈沿線更北 160 公里處)雜交。這些結果表明,即使西南極冰蓋崩塌,橫貫南極山脈中仍然殘留著足夠的冰,阻止了動物四處移動。

對在沙克爾頓冰川周圍採集的 Tullbergia 的分析甚至讓研究人員更加震驚:來自所有四個地點的基因序列幾乎完全相同。“它們就像都是克隆體,”亞當斯說。這可能意味著所有動物都是一對個體的後代,並且這些後代從未與任何外部種群繁殖過。“這是我們所有人都在努力[解決]來解釋的事情,”亞當斯說。

有毒困境

Tullbergia 如何能在數百萬年中持續存在,在至少 30 個冰河時代中被冰雪困住,而移動距離不超過幾公里或與其他種群繁殖?這個問題更加令人費解,因為在大部分時間裡,這些動物都被困在致命的冰雪和致命的鹽分之間的狹窄地帶。

早在 2018 年,當霍格和亞當斯乘坐直升機在沙克爾頓冰川上下飛行時,他們經常看到一條淡淡的線橫跨山脈兩側:在冰面以上幾百米處,岩石顏色發生了變化,從線下方的淺色變為線上方的深色。這些“修剪線”顯示了上一個冰河時代冰雪上升的高度——這是礦物質在暴露於空氣而不是被覆蓋時氧化方式的細微差異造成的。

圖片來源:Mapping Specialists

很容易想象,隨著冰川增厚,動物會向山上遷移得更遠,以保持在冰雪之上。但這種解釋存在一個主要問題:山脈的上部區域充滿了有毒化學物質。在沙克爾頓山或任何其他橫貫南極山脈的修剪線之上翻開一塊岩石,下面的土壤通常會結滿白色鹽殼。“這不是好鹽。它不是喜馬拉雅岩鹽,”亞當斯打趣道。“把你的舌頭放在這東西上,它會讓你興奮起來。”

這種鹽的硝酸鹽含量很高,對許多生物體有毒。硝酸鹽不斷以降雨的形式降落在地球上,因為紫外線輻射與大氣氣體發生反應。在世界大部分地區,硝酸鹽不會在土壤中積累,因為雨水會將其沖走。但在乾燥的地方,如橫貫南極山脈,硝酸鹽會經過數千年積累,直到達到有毒水平。這些高處也會積累高氯酸鹽,一種用於消毒劑和火箭推進劑的氧化性化學物質——並且因鳳凰號火星著陸器發現而聞名,因為它使火星表面成為一個令人不快的地方。

對於試圖逃離前進冰川的小動物(如彈尾綱)來說,這些鹽分造成了兩難境地:留在原地意味著它們將被埋在冰雪之下,但向上爬會導致“非常糟糕、有毒”的地方,亞當斯說。“非常糟糕的棲息地。”

果然,霍格和亞當斯只在修剪線下方發現了彈尾綱。然而,這些地方在上一次冰期最大值時將被 100 米或更厚的冰雪覆蓋,而且像 Tullbergia 這樣的複雜生命形式不可能在冰雪中存活數萬年。那麼動物們去了哪裡呢?

活著的 Tullbergia 是白色且多剛毛的,但暴露在空氣中會很快乾燥並死亡。在這隻個體的殘骸上——用染料染色並大大放大——堅硬的外骨骼呈紅色;較軟的、角質層狀的薄膜呈綠色。在觸角底部可以看到兩個眼孔(頂部影像)。圖片來源:伊戈爾·西瓦諾維茨

歷史改寫

任何動物的生存都取決於水,而水似乎指向了對 Tullbergia 不太可能持久生存的一種解釋。

在沙克爾頓冰川西北 700 公里處,橫貫南極山脈從大陸內陸伸出,並開始沿著海岸線延伸。這裡是與世隔絕的麥克默多幹谷所在地。儘管乾燥,但其中幾個山谷都擁有冰雪覆蓋的湖泊,這些湖泊由夏季融水補給。這些湖泊只有幾米深,但在一些山谷壁的高處,有浴缸環——古代沙子和礫石海岸線。它們表明,這些山谷曾經容納了數百米深的水,由從山上傾瀉而下的溪流補給。然而,這種想法是不完整的,因為這些山谷在其臨海端是開放的,沒有什麼可以 удерживать 如此深的水。

科學家們推測,在以前的某個冰河時代,西南極冰蓋比目前的位置向北推進了數百公里,接近山脈並堵塞了山谷在海邊的出口,從而形成了大型湖泊。其中一個湖泊沃什伯恩冰川湖至少有 300 米深。

在 20 世紀 90 年代,緬因大學的地質學家布倫達·霍爾挖掘了沃什伯恩湖谷壁高處的古代沉積物,並收集了在那裡生長的凍幹藻墊碎片。透過放射性碳定年法,她估計藻類——以及湖泊——存在於 23,000 至 13,000 年前,大約是上一次冰河時代的高峰期。霍爾說,這一發現引出了一個奇怪的論點:在冰河時代,人們認為“冰川的融化可能比現在更多”。

科學家們一直在努力解釋這種情況是如何發生的,因為當時的氣候更冷。一種理論是,周圍的海洋比今天更廣泛地被冰雪覆蓋——導致蒸發量減少,因此雲層減少,降雪減少,更多的陽光溫暖了山脈的黑色岩石。反過來,這將導致更高處的融化更多。這種增加的融化可能發生在整個山脈的長度上,包括 Tullbergia 發現的地方。

與此密切相關的是科學家們現在稱之為固態溫室效應的奇怪現象。大部分照射到冰川的陽光都被其雪白的表面反射回來。但在橫貫南極山脈,那裡乾燥的強風緩慢地蒸發冰雪,冰川通常在地表暴露著深而相對透明的冰。陽光可以穿透到冰層一米深的地方,從內部溫暖和融化它。波特蘭州立大學的冰川學家安德魯·方丹發現,這種情況可能發生在氣溫低至零下 10 攝氏度的情況下。

霍爾在南部山脈高處,遠至沙克爾頓冰川以南 200 公里的地方目睹了這種現象。“我曾在陽光明媚、晴朗的天氣裡看到,”她說,“這些水膜從冰崖正面向下蔓延。”

對於霍格和亞當斯來說,這些機制為 Tullbergia 和 Antarctophorus,以及小型蠕蟲、蟎蟲和其他動物,如何在沙克爾頓等冰川邊緣的數十個冰河時代中倖存下來提供了重要的線索。亞當斯稱它們為“金髮姑娘棲息地”——朝北(朝陽)的窪地,具有恰到好處的黑暗岩石和透明冰的配置。沿著冰的邊緣會有一條狹窄的宜居帶,可能只有幾米寬,在那裡,輕微的、偶爾的融水可以沖刷土壤中的鹽分,並幫助生物體補水,“至少每隔幾年一次,”亞當斯說。隨著冰河時代的到來,逐漸將冰雪推向更高的山坡,Tullbergia 也可能緩慢地向上坡移動,如果它足夠幸運地在沿途遇到金髮姑娘棲息地,也許每年只移動一米。

這些解釋聽起來似乎合理,但尚未完成。霍格和亞當斯都沒有回到沙克爾頓冰川,他們需要將遺傳學與南極洲冰雪如何消長的更清晰的時間線聯絡起來。他們還需要看看這種模式是否適用於其他物種。他們和他們的學生現在正試圖對他們在沙克爾頓冰川和橫貫南極山脈南部其他地點發現的一種蟎蟲和一種線蟲的相同細胞色素基因中的 DNA 進行測序。他們希望基因序列將有助於解釋這些其他動物在這裡生活了多久,它們過去是如何移動的,以及它們是如何存活下來的。

已經顯而易見的是,一些物種以極其微弱的優勢倖存下來。在冰川退縮期間,它們本可以在附近的山脈上建立新的前哨基地。但隨著每個新的冰河時代,大多數種群都滅絕了。Tullbergia 的 DNA 中帶有那段殘酷歷史的傷疤。來自沙克爾頓冰川周圍的每個個體的基因序列幾乎完全相同,這一事實表明,在過去的某個時候,只有區區兩隻動物設法倖存下來。今天活著的每一隻代表都是這些祖先的後代,這些祖先可能很幸運地被暴風吹到一塊籃球場大小的金髮姑娘地面上。亞當斯說,Tullbergia“非常接近滅絕”。

當然,整個動植物群落已經從南極洲消失,這是地球歷史上發生過的滅絕浪潮的一部分。一個更溫暖、更溼潤的南極洲會幫助 Tullbergia 反彈嗎?亞當斯一月份又回到了麥克默多幹谷。湖泊水位正在上升,乾燥的土壤變得更加溼潤,生活在地下的某些線蟲等小型動物的數量正在增加。與此同時,那些在真正寒冷、乾燥、惡劣的土壤中倖存下來的動物“數量正在減少,它們在景觀中的分佈範圍正在縮小,”亞當斯說。也許新來者正在排擠掉老住戶。

問題是 Tullbergia 是否會遭受類似的命運。“根據它們過去的表現,我猜它們會做得相當好,”亞當斯說。“只要它們不必與入侵物種競爭。”